今日はいちど帰宅後、再出勤であります。18時過ぎには出掛けなければいけませんが、「風が強くて行きたくないよう~~~!」ってな感じです。

先日、本田さんの訃報をお話ししたばかりですが、去る14日には「プレスティッジ」の創設者ボブ・ワインストック氏が糖尿病の合併症で77年の人生に別れを告げられたそうであります。

ご冥福をお祈りいたします。

「プレスティッジ」「ブルーノート」「リバー・サイド」といえばジャズ・レーベル御三家ともいえる、モダン・ジャズ界にとって多大な貢献をはたしたレーベルであります。

この3大レーベルの共通点は何かと考えれば、すべてオーナー(=プロデューサー)が皆、熱狂的なジャズ・ファンからスタートしてたという事かもしれません。

ボブ・ワインストック氏は、ジャズ・ファンが高じてニュー・ヨークに「ジャズ・レコード・コーナー」なるレコード・ショップを始め、近くにあったジャズ・クラブ「ロイアル・ルースト」に入り浸りとなるうちに

「ジャズを録音してみた~~~い」となって、マイナー・レーベル「プレスティッジ」を立ち上げました。

ワインストック氏だけじゃありませんよね、アルフレッド・ライオンにしても、オリン・キープニュースにしても似たり寄ったりの理由で、マイナー・レーベルとして「ブルーノート」、「リバーサイド」を立ち上げたのですから。

もちろん、我が日本にもマイナー・レーベル「ロックウェル」を立ち上げた、岩味潔氏、油井正一氏がいらっしゃいます。

いずれにしても、ジャズという音楽は、こういった熱狂的ジャズ・ファンに支えられ、育てられた音楽だということでしょう。つまりは、ミュージシャンだけではジャズという音楽は成り立たなかったということ、これはリスナーに徹する私にとってはなんとも心強い(それはちょっと違うんじゃねぇの?...ワインストック氏と同列のわけもないのに単純ですから....)

ともかく、ワインストック氏やそれに並ぶ他の氏のおかげで、今も素敵なミュージシャンが奏でる最高のジャズを聴けることに、心から感謝をしております。

さて、今日の一枚ですが

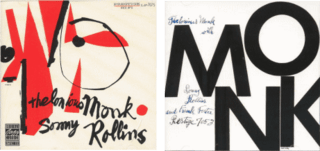

「プレスティッジ」の名盤といえば、昨日紹介したマイルスのマラソン・セッションも、モンク、マイルスの喧嘩(?)セッションも、ドルフィーのファイブ・スポットも....あまりに数が多すぎて、何を紹介すべきか悩んでしまいます。

う~~~ん、やっぱり定番中の定番「サキコロ」でしょう。

あまりに語り尽くされた一枚ですので、ごたごた言いませんが、このアルバムほど「聴きやすいくせに奥が深い」と思わせる演奏は無いかもしれません。まあ、だからこその名盤なんでしょうがね。

SAXOPHONE COLOSSUS / SONNY ROLLINS

1956年6月録音

SONNY ROLLINS(ts) TOMMY FLANAGAN(p) DOUG WATKINS(b) MAX ROACH(ds)

1.ST. THOMAS

2.YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS

3.STRODE RODE

4.MORITAT

5.BLUE SEVEN

追伸、

「プレスティッジ」というレーベルに興味のある方、我がHPでも、先頃レーベル紹介を行ったばかりでしたし、Dr.JAZZこと内田修先生のレーベル紹介なども参考になるかと思いますのでご紹介しておきます。