1.浄土宗「選擇寺:せんちゃくじ」

旧蓮池町があった明治通りから竪町筋を北に進み、石堂橋へ続く一つ目の角を右に曲がるとすぐに「選擇寺」があります。

天正二年(1574年)、行誓覚公和尚が創建開山しました。

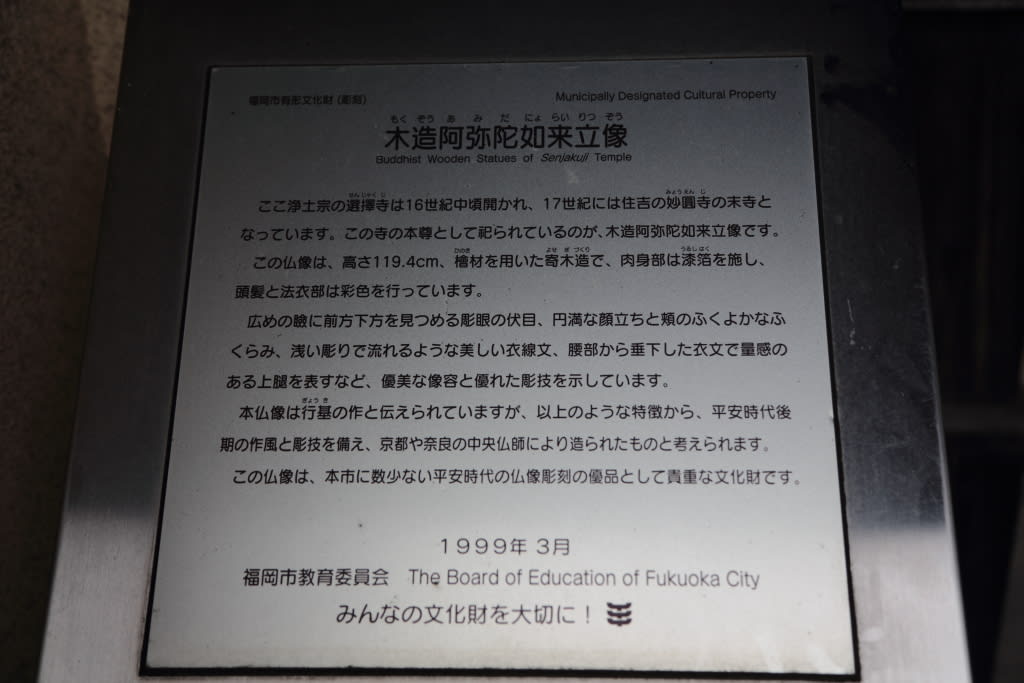

2.選擇寺ご本尊の説明

門前にご本尊の説明があります。

奈良時代の名僧行基の作と言われる阿弥陀三尊と五大力士像(金剛、竜王、無畏十力、雷電、無量力)を持つ菩薩です。

五大力には次のような謂れがあります。

慶長11年(1606年)1月13日、博多店屋町に住む渡辺九平宅に見知らぬ老人が来て、久平に五大力士像を渡して立ち去りました。

久平は自宅で像を祀っていましたが、夢枕に「選擇寺の阿弥陀三尊は同じ行基の作ゆえ五大力も一緒に祀れ」とのお告げがあり、選擇寺に奉納しました。

以後、毎年1月13日は博多商人が一年の安泰と盗難除けを願い、五大力護符受けに参詣して賑わったそうです。

3.本堂左手の墓地

近くには明治中期まで遊郭柳町がありましたので、遊郭の旦那寺となり寺の過去帳には墓のない580人もの遊女の戒名が残っているそうです。

遊女たちが亡くなっても肉親は貧しく墓も建ててやれず、楼主にも墓を建てるような慈悲心はなかったそうです。

4.唯一残る遊女の墓

雪友は柳町の妓楼「角屋」のお抱え遊女でした。

墓標右「観月智光信女」は雪友の母で、左「香誉貞薫信女」が雪友となっています。

雪友が母の永代祠堂金十両を収めて供養したので、4年後後を追うように亡くなった雪友は同じ墓に埋葬されたそうです。

雪友享年19歳、柳川生まれで本名は阿和喜と言いました。

毎年雪友の命日である6月27日頃、墓の周囲は紫陽花が咲き「紫陽花忌」として多くの遊女たちの供養が行われます。

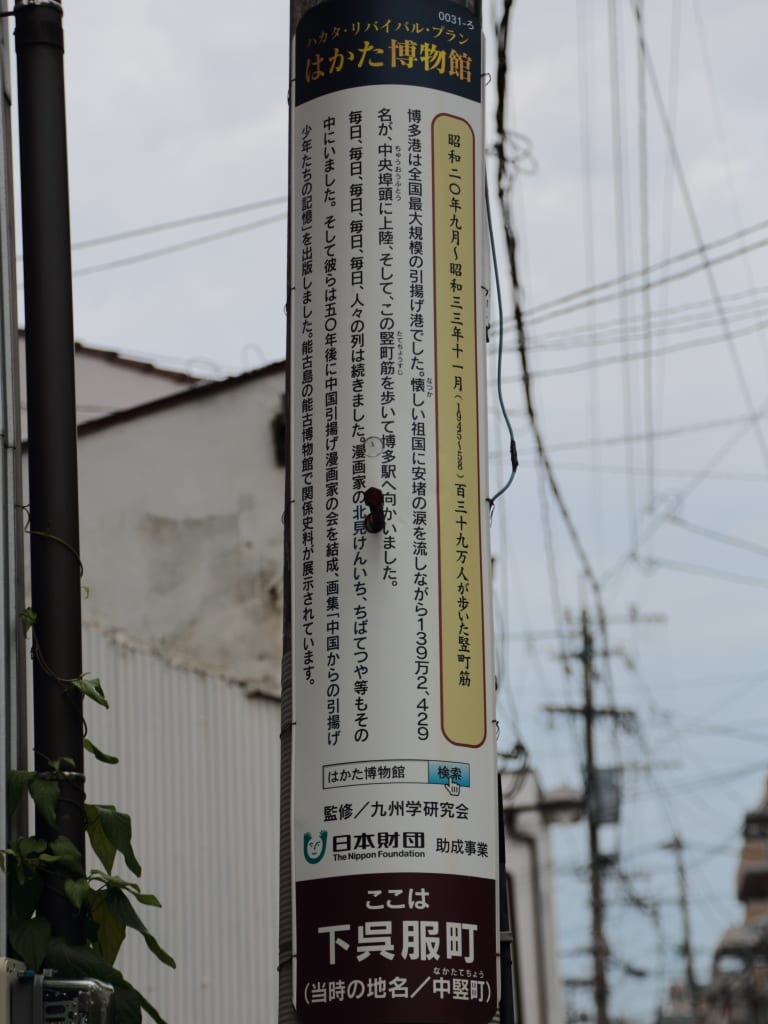

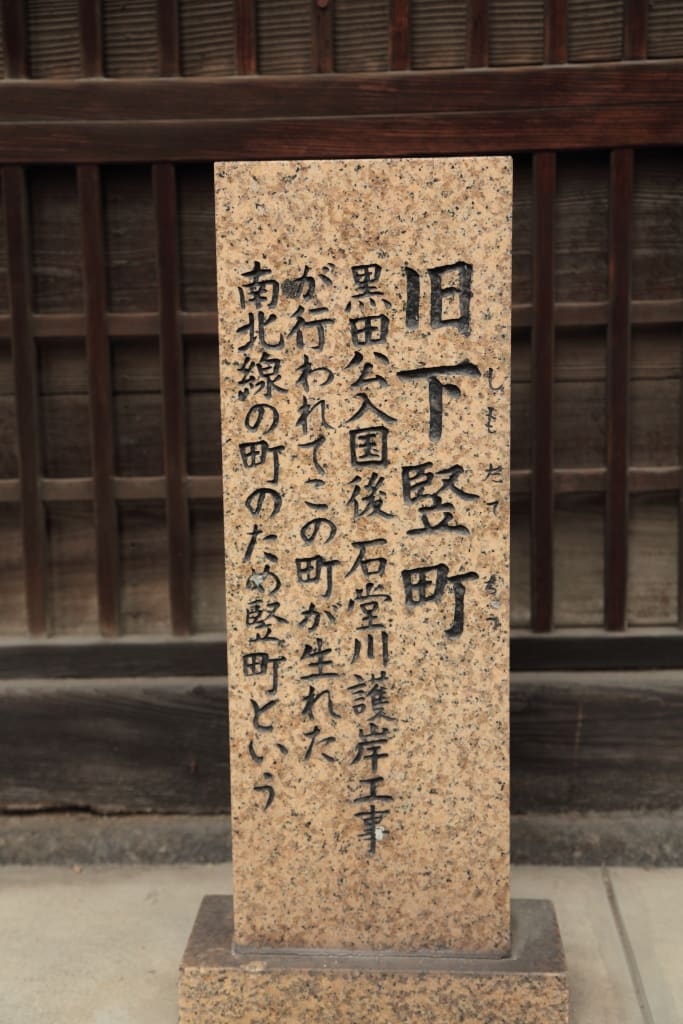

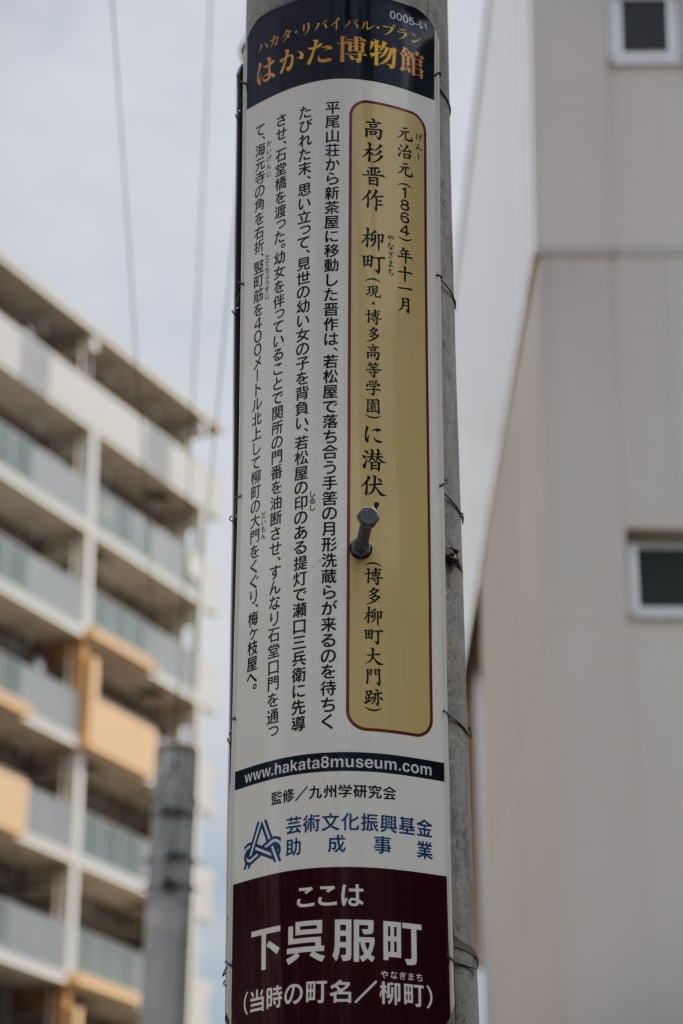

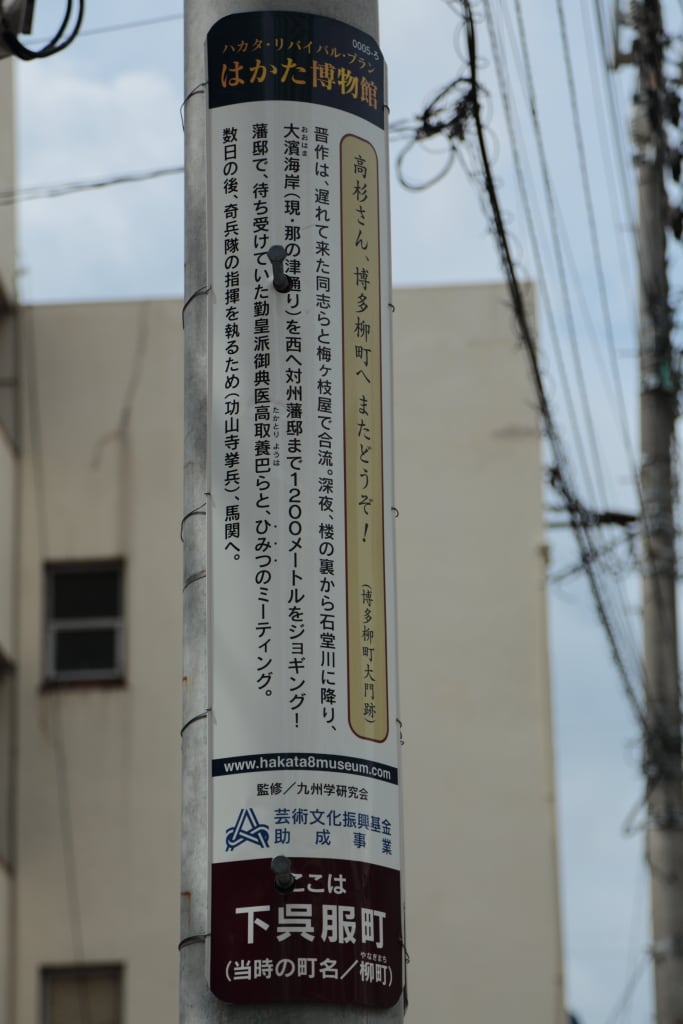

5.「旧管内町」の碑

選擇寺へ曲がる交差点の角に「旧管内町」の碑があり、東へ進めば御笠川に架かる石堂橋があります。

6.正定寺(しょうじょうじ)

創建は建暦2年(1212年)と古く、博多奈良屋町に移りりましたが、黒田入国後に現在の地に移転しました。

福岡大空襲の火災を免れた本堂は元禄年間(1688-1704)の建築ですが、いろいろな逸話の多い寺です。

7.名島引けの「切腹の間」

黒田家が筑前に入府した際、当初は前任者小早川隆景の居城だった名島城に入城しましたが、その後福岡に新城を築き移りました。

名島城は解体され遺構は福博に運ばれ利用されましたが、これは「名島引け」と呼ばれました。

正定寺には書院が移されましたが、これが「切腹の間」だったそうです。

これは実際に切腹に使われたのではなく城には普通にこの名の部屋があり、建築様式からそう呼ばれたそうです。

天井の桟が床の間に対し平行ではなく、床の間を突き刺すように直角に作られています。

8.肥後浪人「浅野彦五郎」の墓

肥後浪人浅野彦五郎は藩主忠之の佩刀を盗んだ罪で石堂河原で斬首されましたが、川沿いの正定寺裏に首が流れ着きました。

彼の無実を信じる住職は丁重に葬り石碑を建てたそうです。

9.魚屋「八丁へ」の墓

8/22の当ブログ記事「

博多カメラ散歩:古渓和尚の面影「古渓水」-博多区奈良屋町」でご紹介した魚屋「八丁へ」の墓です。

西頭徳蔵は博多古渓町の魚問屋で、商号「西浜屋」の主人でしたが、徳蔵70歳の時、御供所崇福寺の仙和尚80歳に初めて出会いました。

徳蔵は仙和尚に住居を聞かれ「東長寺近く八丁長さの塀に囲まれたところに住み、人から八丁兵衛と呼ばれて言います」と答えたところ、

仙和尚に「八丁兵衛はお前には過ぎた名だ。八丁屁でちょうどよい」と茶化されました。

徳蔵はその名が気に入り仙和尚に「八丁へ」と揮毫してもらって石碑にし、紅白餅を配り盛大に生前葬ならぬ除幕式を開催しました。

江戸から歌舞伎役者が来て来演した時には自宅に緋緞子座布団や夜具を新調し、豪勢な料理で接待を行いました。

こんな破天荒な散財で家業は傾き、広い敷地も人手に渡ったそうですが、博多商人のやせ我慢や反骨精神を地で生き、享年88歳でした。

臨終間際の言葉が「死んでから千部万部のお経より、息ある内に一分くれ」。

10.「旧上竪町」の碑

竪町筋と昭和通りの角に「旧上竪町」の碑が建っています。

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmF4 L IS

参考文献「福岡歴史探訪博多区編」