心と体のカウンセリングルーム * 春よ来い *

心と体のカウンセリングルーム * 春よ来い * は、来談者中心療法と輸気法を用いて心と体の弾力を取り戻します。心と体はひとつですから

【 パーソンセンタードアプローチ(来談者中心療法)】

パーソンセンタードアプローチ(来談者中心療法)は、カール・ロジャーズとその共同研究者たちにより提唱され、展開している心理療法の一派です。 ロジャーズによって、非指示的療法 → 来談者中心療法 → 人間中心療法す。(Person Centered Approach)へと改名されています。 『人は誰も成長し、発展し、適応へと向かう資質を持っている。』クライエント自身の体験に心を寄せて、その体験を尊重することが重要。カウンセラーの「クライエント中心」の態度によって、クライエントは本来の力を十分に発揮し、問題を解決していく、とするもの。

『人は誰も成長し、発展し、適応へと向かう資質を持っている。』クライエント自身の体験に心を寄せて、その体験を尊重することが重要。カウンセラーの「クライエント中心」の態度によって、クライエントは本来の力を十分に発揮し、問題を解決していく、とするもの。 カウンセラーの態度条件【共感的理解=クライエントの感情に巻き込まれることなく、クライエントの私的世界を自分自身も感じること。】【無条件の肯定的配慮=クライエントを受容する。評価はしない。】 【自己一致(真実性・純粋性)=カウンセラー自身の感情と表現が一致していること。役割行動や防衛的態度を取らない。】

カウンセラーの態度条件【共感的理解=クライエントの感情に巻き込まれることなく、クライエントの私的世界を自分自身も感じること。】【無条件の肯定的配慮=クライエントを受容する。評価はしない。】 【自己一致(真実性・純粋性)=カウンセラー自身の感情と表現が一致していること。役割行動や防衛的態度を取らない。】 カウンセラーとクライエントの人間関係の「質」が重視される。カウンセラーとクライエントの関係そのものがセラピーとなる。

カウンセラーとクライエントの人間関係の「質」が重視される。カウンセラーとクライエントの関係そのものがセラピーとなる。

『人は誰も成長し、発展し、適応へと向かう資質を持っている。』クライエント自身の体験に心を寄せて、その体験を尊重することが重要。カウンセラーの「クライエント中心」の態度によって、クライエントは本来の力を十分に発揮し、問題を解決していく、とするもの。

『人は誰も成長し、発展し、適応へと向かう資質を持っている。』クライエント自身の体験に心を寄せて、その体験を尊重することが重要。カウンセラーの「クライエント中心」の態度によって、クライエントは本来の力を十分に発揮し、問題を解決していく、とするもの。 カウンセラーの態度条件【共感的理解=クライエントの感情に巻き込まれることなく、クライエントの私的世界を自分自身も感じること。】【無条件の肯定的配慮=クライエントを受容する。評価はしない。】 【自己一致(真実性・純粋性)=カウンセラー自身の感情と表現が一致していること。役割行動や防衛的態度を取らない。】

カウンセラーの態度条件【共感的理解=クライエントの感情に巻き込まれることなく、クライエントの私的世界を自分自身も感じること。】【無条件の肯定的配慮=クライエントを受容する。評価はしない。】 【自己一致(真実性・純粋性)=カウンセラー自身の感情と表現が一致していること。役割行動や防衛的態度を取らない。】 カウンセラーとクライエントの人間関係の「質」が重視される。カウンセラーとクライエントの関係そのものがセラピーとなる。

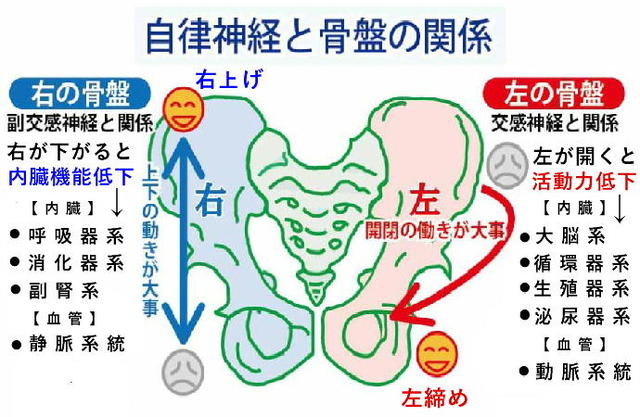

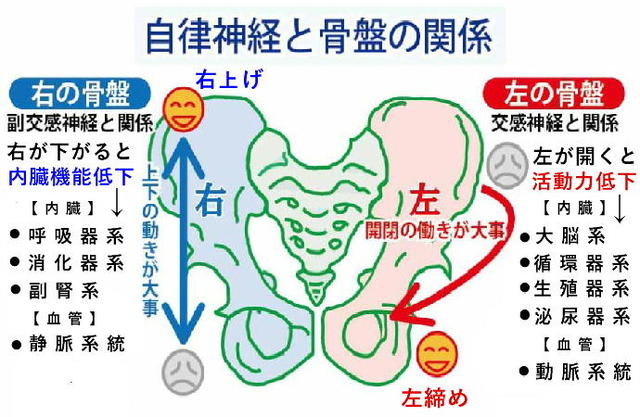

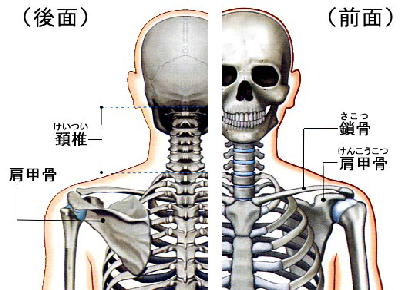

カウンセラーとクライエントの人間関係の「質」が重視される。カウンセラーとクライエントの関係そのものがセラピーとなる。 【 輸気法 】 左の骨盤を締めて、右の骨盤を上げれば、身体の7割が整います。

「輸気」とは、掌(てのひら)に「気」を集注(集め注ぐ)し、感応が起こることにより、体に内蔵されている本能的な自然治癒の力を呼び起こし、体の中の働きを高め、元気を呼び覚ます方法です。手当て療法とか気功のことを指すのではありません。

左の骨盤を締めて(交感神経)、右の骨盤をあげる(副交感神経)ことで自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが取れて、免疫力が上がります。結果として、身体(身・心)の70%が整います。体調不良の主たる原因は【身体の冷え・食べ過ぎ・ストレス・偏り疲労】です。

左の骨盤を締めて(交感神経)、右の骨盤をあげる(副交感神経)ことで自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが取れて、免疫力が上がります。結果として、身体(身・心)の70%が整います。体調不良の主たる原因は【身体の冷え・食べ過ぎ・ストレス・偏り疲労】です。

【河野十全の言葉】人は心を尊んで、肉体を卑(いや)しむ癖がありますがとんでもないことです。肉体こそ生命の根本です。働きをなすのは肉体です。細胞の健全ということは、細胞の収縮作用がしっかりしているということであり、これが生命の根源である。

どんな空気の悪い所でも、細胞は、よく働いてくれる。

いい空気に合えば、もちろん、はつらつとするし、しっかりとした呼吸法によって、細胞を生き生きさせることができる。いつでも肉体を新鮮に保つには、眠りと呼吸作用、そうして細胞の収縮運動のための体全体の自然運動を行うことである。食べ物などは、何でも、よく噛んで、腹八分に食べさえすれば、おそらく病気をすることなどはないはずである。

それは、細胞によってつくられるものである。人間は、気分転換するために、遊んだり食べたりして、さらに細胞を弱めてしまう。気分転換するには、体を投げ出して、生かされているという状態になって、細胞の生命力から気分の転換をする。意識的な気分転換法と、肉体生命の根本から命を変えるということは、非常な違いがある。

【河野十全の言葉】人は心を尊んで、肉体を卑(いや)しむ癖がありますがとんでもないことです。肉体こそ生命の根本です。働きをなすのは肉体です。細胞の健全ということは、細胞の収縮作用がしっかりしているということであり、これが生命の根源である。

どんな空気の悪い所でも、細胞は、よく働いてくれる。

いい空気に合えば、もちろん、はつらつとするし、しっかりとした呼吸法によって、細胞を生き生きさせることができる。いつでも肉体を新鮮に保つには、眠りと呼吸作用、そうして細胞の収縮運動のための体全体の自然運動を行うことである。食べ物などは、何でも、よく噛んで、腹八分に食べさえすれば、おそらく病気をすることなどはないはずである。

それは、細胞によってつくられるものである。人間は、気分転換するために、遊んだり食べたりして、さらに細胞を弱めてしまう。気分転換するには、体を投げ出して、生かされているという状態になって、細胞の生命力から気分の転換をする。意識的な気分転換法と、肉体生命の根本から命を変えるということは、非常な違いがある。

左の骨盤を締めて(交感神経)、右の骨盤をあげる(副交感神経)ことで自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが取れて、免疫力が上がります。結果として、身体(身・心)の70%が整います。体調不良の主たる原因は【身体の冷え・食べ過ぎ・ストレス・偏り疲労】です。

左の骨盤を締めて(交感神経)、右の骨盤をあげる(副交感神経)ことで自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが取れて、免疫力が上がります。結果として、身体(身・心)の70%が整います。体調不良の主たる原因は【身体の冷え・食べ過ぎ・ストレス・偏り疲労】です。

【河野十全の言葉】人は心を尊んで、肉体を卑(いや)しむ癖がありますがとんでもないことです。肉体こそ生命の根本です。働きをなすのは肉体です。細胞の健全ということは、細胞の収縮作用がしっかりしているということであり、これが生命の根源である。

どんな空気の悪い所でも、細胞は、よく働いてくれる。

いい空気に合えば、もちろん、はつらつとするし、しっかりとした呼吸法によって、細胞を生き生きさせることができる。いつでも肉体を新鮮に保つには、眠りと呼吸作用、そうして細胞の収縮運動のための体全体の自然運動を行うことである。食べ物などは、何でも、よく噛んで、腹八分に食べさえすれば、おそらく病気をすることなどはないはずである。

それは、細胞によってつくられるものである。人間は、気分転換するために、遊んだり食べたりして、さらに細胞を弱めてしまう。気分転換するには、体を投げ出して、生かされているという状態になって、細胞の生命力から気分の転換をする。意識的な気分転換法と、肉体生命の根本から命を変えるということは、非常な違いがある。

【河野十全の言葉】人は心を尊んで、肉体を卑(いや)しむ癖がありますがとんでもないことです。肉体こそ生命の根本です。働きをなすのは肉体です。細胞の健全ということは、細胞の収縮作用がしっかりしているということであり、これが生命の根源である。

どんな空気の悪い所でも、細胞は、よく働いてくれる。

いい空気に合えば、もちろん、はつらつとするし、しっかりとした呼吸法によって、細胞を生き生きさせることができる。いつでも肉体を新鮮に保つには、眠りと呼吸作用、そうして細胞の収縮運動のための体全体の自然運動を行うことである。食べ物などは、何でも、よく噛んで、腹八分に食べさえすれば、おそらく病気をすることなどはないはずである。

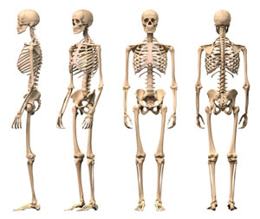

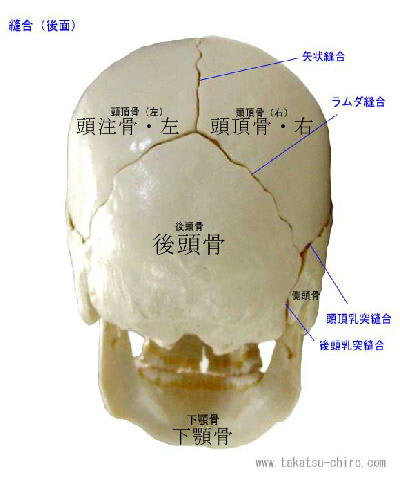

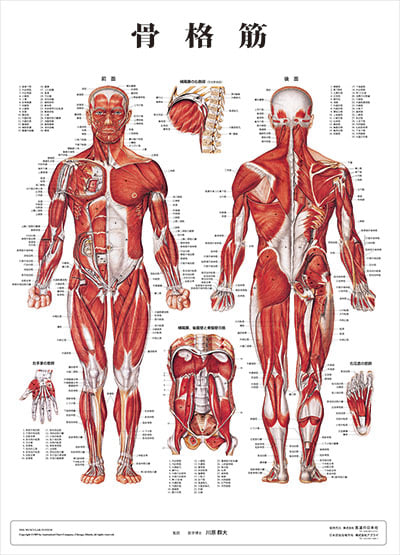

それは、細胞によってつくられるものである。人間は、気分転換するために、遊んだり食べたりして、さらに細胞を弱めてしまう。気分転換するには、体を投げ出して、生かされているという状態になって、細胞の生命力から気分の転換をする。意識的な気分転換法と、肉体生命の根本から命を変えるということは、非常な違いがある。骨格・筋肉 ~ 人の身体の骨格と筋肉です (^^)b ご自身の身体をイメージしてみて下さい ~

今朝起きたら喉の奥と言おうか、鼻の奥と言おうか・・・とにかく痛い、腫れている感じもする

はぁ~イヤだなぁ~と思いながらpapaにこぼしたら、「 足湯 」 と即答された(^^ゞ ダジャレデス

「 足湯 」のお話

「足湯 」は喉や鼻の風邪をひいた時や風邪のひき始めに有効な方法

足湯と書きますが、一般的に行われている足湯(あしゆ)とはちがいます。

一般的に行われている足湯は、温泉に入るようなものと思います。

ですが二宮式整体でオススメしている足湯(そくとう)は違います。

決まったやり方があります。

●たらいにお湯を張ります。

●お湯の深さは、両足をつけて足の甲がぎりぎり隠れるくらいです。

くるぶしのちょうど真ん中と考えるとよいでしょう。

●お湯の温度は、普段お風呂に入っている温度より3℃から5℃高いお湯。

人それぞれですが、火傷しない程度に我慢できる高い温度です。

途中で冷めないように差し湯をしながら行います。(くるぶしの真ん中がベストです。)

これは冷えの急所が足の甲の第3指(中指)と第4指(薬指)の間にあるためです。

●時間は、必ず6分間です。

短いと温まるのが不十分です、かといって長過ぎると

急に足先に血液が集まるり動悸がしたり気分が悪くなる恐れがあるます。

6分つけると両足とも真っ赤になっていますのでよく拭いて靴下を履いて冷やさないようにします。

もしも、どちらかの足があまり赤くなっていないようでしたら、

赤くなっていない方の足を2分間追加します。

●行う時間

朝起きたときと夜寝る前に行うと効果的です。

●他にも生理痛、扁桃腺炎、痔、膀胱炎など足が冷えることによって起こる症状にはとても効果的です。

足湯と書きますが、一般的に行われている足湯(あしゆ)とはちがいます。

一般的に行われている足湯は、温泉に入るようなものと思います。

ですが二宮式整体でオススメしている足湯(そくとう)は違います。

決まったやり方があります。

●たらいにお湯を張ります。

●お湯の深さは、両足をつけて足の甲がぎりぎり隠れるくらいです。

くるぶしのちょうど真ん中と考えるとよいでしょう。

●お湯の温度は、普段お風呂に入っている温度より3℃から5℃高いお湯。

人それぞれですが、火傷しない程度に我慢できる高い温度です。

途中で冷めないように差し湯をしながら行います。(くるぶしの真ん中がベストです。)

これは冷えの急所が足の甲の第3指(中指)と第4指(薬指)の間にあるためです。

●時間は、必ず6分間です。

短いと温まるのが不十分です、かといって長過ぎると

急に足先に血液が集まるり動悸がしたり気分が悪くなる恐れがあるます。

6分つけると両足とも真っ赤になっていますのでよく拭いて靴下を履いて冷やさないようにします。

もしも、どちらかの足があまり赤くなっていないようでしたら、

赤くなっていない方の足を2分間追加します。

●行う時間

朝起きたときと夜寝る前に行うと効果的です。

●他にも生理痛、扁桃腺炎、痔、膀胱炎など足が冷えることによって起こる症状にはとても効果的です。

やり方を間違えた「 足湯 」から学んだお話

「 足湯 」は普段のお風呂より高い温度のお湯に足を入れるので我慢が必要です。

なので「そうだ!お湯の温度を少しずつ上げていこう」と思い実行したのですが、足をつけている時に・・・!!?

突如疑問が湧きました(°°)! 我慢することに意味があるのではないかな?とです。

ヒートショックという言葉が浮かびました。それでヒートショックの意味を調べてみました。

なので「そうだ!お湯の温度を少しずつ上げていこう」と思い実行したのですが、足をつけている時に・・・!!?

突如疑問が湧きました(°°)! 我慢することに意味があるのではないかな?とです。

ヒートショックという言葉が浮かびました。それでヒートショックの意味を調べてみました。

「 ヒートショック現象 」

ウィキペディアより

ウィキペディアより

ヒートショックとは、医学的には細胞にとって理想的な体温より高い温度下にさらされた場合の生化学的な効果のことである。

細胞が熱等のストレス条件下にさらされた際に

熱ショックタンパク質(英:Heat Shock Protein、HSP)群の発現が上昇して細胞を保護する。

・・・と、あった。このヒートショック現象を招くために熱いけど我慢する必要があるんだなぁと思った。

これは私がそう思っているのでもっと詳しく調べますが、二宮整体の「 足湯 」で高い効果を得られるのは確かです。

そしてウィキペディアには、更にこんなことも書かれていました。

日本の建設業界や暖房メーカーで使われている用語(ヒートショック)では、急激な温度変化により

身体が受ける影響のことであり、正式な医学用語ではない。

比較的暖かいリビングからまだ冷たい浴室、脱衣室、トイレなど、温度差の大きいところへ移動すると

身体が温度変化にさらされて血圧が急変するため、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こすおそれがある。

そうしたヒートショックの要因となる住環境のリスクを「暖差リスク」と呼び

特に冬は住宅内の温度差が大きくなるため、注意が必要である。

細胞が熱等のストレス条件下にさらされた際に

熱ショックタンパク質(英:Heat Shock Protein、HSP)群の発現が上昇して細胞を保護する。

・・・と、あった。このヒートショック現象を招くために熱いけど我慢する必要があるんだなぁと思った。

これは私がそう思っているのでもっと詳しく調べますが、二宮整体の「 足湯 」で高い効果を得られるのは確かです。

そしてウィキペディアには、更にこんなことも書かれていました。

日本の建設業界や暖房メーカーで使われている用語(ヒートショック)では、急激な温度変化により

身体が受ける影響のことであり、正式な医学用語ではない。

比較的暖かいリビングからまだ冷たい浴室、脱衣室、トイレなど、温度差の大きいところへ移動すると

身体が温度変化にさらされて血圧が急変するため、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こすおそれがある。

そうしたヒートショックの要因となる住環境のリスクを「暖差リスク」と呼び

特に冬は住宅内の温度差が大きくなるため、注意が必要である。

~ 手を合わせ 森羅万象感じつつ ただひたすらに ありがとう ~昨日も書いたこの なんちゃって短歌(^^ゞ 数首しかない なんちゃって短歌のなかでもお気に入りの歌。でも今......

~ 手を合わせ 森羅万象感じつつ ただひたすらに ありがとう ~昨日も書いたこの なんちゃって短歌(^^ゞ 数首しかない なんちゃって短歌のなかでもお気に入りの歌。でも今......