2012年5月20日に開催された 原発・エネルギー・環境を考える講演会@甲府市 に参加することができました。体調不良をおして出席しただけの大きな収穫をいただきました。

井野博満(いの ひろみつ)さんのご講演、「原発再稼動をめぐる状況と安全性」からメモ代わりにデジカメした画像を引用として掲載させていただきます。一読瞭然 説明不要。(レジメはいただいておりますが、それは使いません)

◇ 原発危機と「東大話法」 安冨 歩 著(明石書店 2012/01/06 刊)(やすとみ・あゆむ)東京大学東洋文化研究所教授

◇ 東洋経済オンラインに書評があります-原発危機と「東大話法」 傍観者の論理・欺瞞の言語 安冨歩著 ~立場に合わせた都合いい思考に問題あり 評者・奥村 宏(会社学研究家)

使われる言葉の欺瞞性を感じる時に、私はブログに書いて来ました。3.11 以来、その様相はますますひどい状況になっていると思っています。でも、こういう本がでているとは知りませんでした。私の毒舌記事などカワイイもんだと「ご理解いただきたいと存じます」。

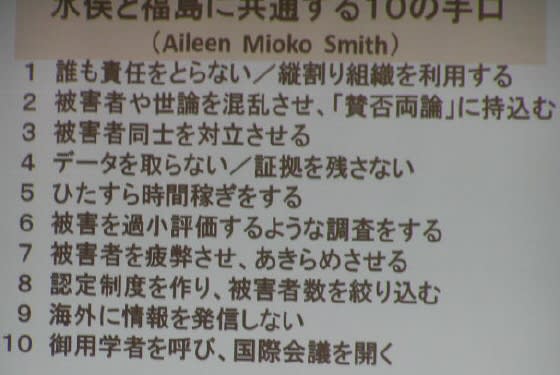

「水俣と福島に共通する10の手口」 毎日新聞インタビューで Aileen Mioko Smith さんが話されたそうですが、ネット記事としてはヒットしません。この10項目、全て説明も要らないほど、誰でも分かることです。(私はネティズンとして常に 4 を観察しています、9 は海外はおろか国民・地域に対してすら発信しないケースが頻出しているでしょう)

関連記事にリンクしておきます。

◇ アイリーン・美緒子・スミスさんと彼女の亡き夫ウィリアム・ユージン・スミスさんは、1970年代に水銀中毒が引き起こした水俣病を写真報道によって世界に知らしめたことで世界的に認知されている。(2012年3月の記事)

◇ 水俣病に関わった経緯など(2009年7月の記事)

◇ Green Action - 人をつないで脱原発を目指す市民団体

◇ 写真集 水俣を見た7人の写真家たち(福岡市・弦書房 2007年6月発行)

この講演会のもうお一人、川村晃生(かわむら てるお)さんのお話は、「原発をめぐる文学的状況」として詳細なレジメも配付されました。

閉会の挨拶の時に、NPO山梨平和ミュージアム理事長の浅川保さんが、「川村先生は環境問題の専門家だと思っていたが、実は文学がご専門だった」 というような意味のことを述べられましたが、私も同感でした。

これまで新山梨環状道路の説明会などでご意見を伺ったりしていたので、環境問題の研究者だと思っていたのですが、今回のお話はそれぞれの文学者がどのように原発を扱っているかというような視座での分析でした。私は文学はまったく門外漢ですから、作家の名前すら知らないので、こちらのご報告はパスします。

参加者は40人くらいだったように思いますが、質疑応答では時間が足りないほどで、16時終了予定が17時前にやっと閉会になりました。

「誰も責任をとらない」 A.M. Smith さんの指摘に対して、福島から動きが出ていることを知りましたので、リンク集に追加しました。福島原発事故の責任をただす!告訴宣言

『このような事態を招いた責任は、「政・官・財・学・報」によって構成された腐敗と無責任の構造の中にあります。とりわけ、原発の危険を訴える市民の声を黙殺し、安全対策を全くしないまま、未曾有の事故が起きてなお「想定外の津波」のせいにして責任を逃れようとする東京電力、形だけのおざなりな「安全」審査で電力会社の無責任体制に加担してきた政府、そして住民の苦悩にまともに向き合わずに健康被害を過小評価し、被害者の自己責任に転嫁しようと動いている学者たちの責任は重大です。それにもかかわらず、政府も東京電力も、根拠なく「安全」を吹聴した学者たちも誰一人処罰されるどころか捜査すら始まる気配がありません。』

山梨県でどうしても震災がれきを引き受けたいなら、「私が全責任をとります」という文書を、法的に有効な方法で(公証役場とかで)作成してからにして欲しい。反対意見に対する論理的な説明も無く進めておいて、損害が出れば税金で処理、いつもその繰り返しはおかしいでしょう。企業は事業に失敗すれば倒産、消滅し、従業員は路頭に迷う。

◇

◇

2012年4月21日(土)~5月13日(日)に、甲府駅北口広場(よっちゃばれ広場)にある藤村記念館で開催された、「わが町のレトロ郵便局」展を訪問してきました。

2012年4月21日(土)~5月13日(日)に、甲府駅北口広場(よっちゃばれ広場)にある藤村記念館で開催された、「わが町のレトロ郵便局」展を訪問してきました。