一世紀近く続く長期観測を止めるという愚策

論座 より 210519 山内正敏

新年度に入ってすぐ、気象庁地磁気観測所(茨城県石岡市柿岡)からショッキングなニュースが届いた。

1931年から継続してきた大気電場(空中電気)と翌1932年から継続してきた地電流の観測を今年2月末に止めたというものだ。一時的な中断ではなく、完全な停止だ。いずれも日本で唯一の公的観測であり、他地点での替えはない。

地球科学では100年単位の現象がごろごろあり(たとえば大気汚染や地球温暖化、太陽活動の大周期など)、大気電場も10年以上の単位の変化が見られる。しかも柿岡は「中緯度帯でアジア=オセアニア地域」という、類似の地理条件で長期観測をしている所がほとんどないユニークな地点だ。

にもかかわらず、既に90年も続いた測定を止めたのである。これが「覆水盆に戻らず」の愚挙であることは素人にも想像できよう。

地球科学では100年単位の現象がごろごろあり(たとえば大気汚染や地球温暖化、太陽活動の大周期など)、大気電場も10年以上の単位の変化が見られる。しかも柿岡は「中緯度帯でアジア=オセアニア地域」という、類似の地理条件で長期観測をしている所がほとんどないユニークな地点だ。

にもかかわらず、既に90年も続いた測定を止めたのである。これが「覆水盆に戻らず」の愚挙であることは素人にも想像できよう。

長期観測の信頼性は日本の「売り」の一つだった。日本の誇りがまたひとつ失われかけている。今年中に再開させれば、まだデータ欠損レベルの損失ですむ。直ぐに再開するよう、気象庁本部、国土交通省、財務省にお願いしたい。コロナ対策費に比べたら微々たる金なのだ。

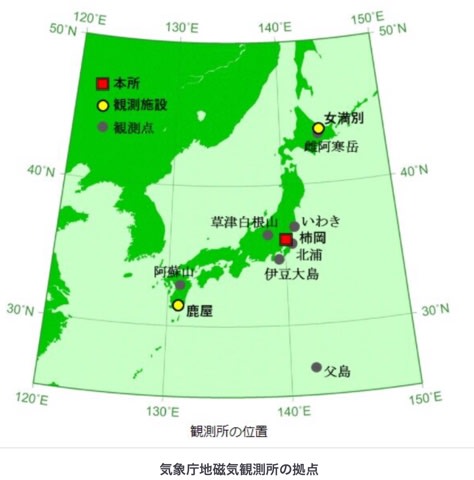

⚫︎高い国際的評価を得てきた日本の地球観測 気象庁地磁気観測所の拠点

地球の多様な場所で観測データを取ろうとするとき、日本の立地は重要だ。それと、欧米に追いつけという意識が相まって、明治期の先人たちは気象をはじめとする各種観測をいち早く始め、観測精度の向上に不断の努力を続けた。それが実って、今や、信頼性・継続性の両方で高い国際評価を得ている。例えば世界の「地磁気活動指標」の標準点の一つが柿岡だ。

⚫︎高い国際的評価を得てきた日本の地球観測 気象庁地磁気観測所の拠点

地球の多様な場所で観測データを取ろうとするとき、日本の立地は重要だ。それと、欧米に追いつけという意識が相まって、明治期の先人たちは気象をはじめとする各種観測をいち早く始め、観測精度の向上に不断の努力を続けた。それが実って、今や、信頼性・継続性の両方で高い国際評価を得ている。例えば世界の「地磁気活動指標」の標準点の一つが柿岡だ。

日本で地磁気の定常観測が始まったのは、1883(明治16)年。第1回国際極年観測(1882年~1883年)がきっかけで、観測施設は東京市(当時)の赤坂に置かれたが、市内電車が開通して観測の妨げとなったために柿岡に移転、1913(大正2)年1月に地磁気観測所となった。以来、地磁気だけでなく、大気電場や地電流など、電気・磁気に関する観測や調査を担当している。

大気電場の観測は、未だに新発見がある内容であり、つい最近も英国の研究者が、大気電場と雲底の高度の相関を発見している。私は現在提案中の金星浮遊観測基地での観測項目の一つにも入れている。

⚫︎観測データから生まれる新発見と、いまだ解けない謎

柿岡のデータから新発見も生まれた。私は福島由来の放射能の上空通過や再浮揚がモニターできることなど、放射線関係の発見論文を3本発表した(論座拙稿「古い学問を軽視するから雷対策が進まない」)。

上空放射能の動きは未だに大気電場以外のモニター方法がないし、放射能再浮揚に関しては、チェルノブイリ事故の際の欧州各地の大気電場データも同じ情報を持っていたことが最近判明した。

要するに、他の種類のデータと組み合わせることによる新発見や、他観測所での新知見を使った検証が可能なのだ。そればかりか、未解明の現象も抱えている。ここ30年以上続く値の低下がそれで、これは北海道(1950-2010観測)でも見られるのに、世界の他の国々では見られていない。その原因を解明する前の観測中止なのである。

北海道・女満別で観測された地表付近の大気電場の静穏日年平均値。大気核実験が盛んだったころの放射能による電場の減少(電離放射線で電気伝導度が高くなったため)が1950・1960年代に全世界で見られるほか、日本だけは1980年代後半から長期的な原因不明の減少が続いている。

大気電場と同時に観測を止めた地電流のほうは、宇宙天気予報がらみ(論座拙稿「生活に直結する宇宙天気予報」)と地震がらみで注目を浴びて、大気電場以上に近年の論文数が多い観測対象だ。

太陽面爆発が過去に欧米大都市で引き起こした大停電は、この地電流が過剰に流れるような条件の時に、同じく地表を覆う送電線でも電流が過剰に流れたのが原因だ。停電に至らない規模まで含めると、ほぼ全ての地磁気嵐で過剰電流が流れている。実際に過剰に流れる場所とタイミングは毎回大きく異なり、未だに予測のつかない分野なのだ。地震がらみのほうは、もっとあやふやで、震源地近くで流れることがあるらしい、ということまでしか分かっていない。

それほどに重要だから大気電場観測が2010年末に柿岡のみに縮小された後も、地電流観測は柿岡・女満別(北海道)・鹿屋(鹿児島)の3カ所で続けられていた。それが今回は全て中止となったのである。要するに地磁気観測所では、地磁気以外の観測は、たとえ地磁気現象とどんなに関係があっても行なわない、ということなのだ。公的観測機関としてあまりに不甲斐ない。

⚫︎背景にある国立機関のスリム化

なぜ、こんな愚行が起こったのか? それは40年以上も続く公的機関の効率化と人員削減、いわゆる「スリム化」が今も続いていることに起因する。技官を減らす、技官の仕事を減らす、というのは私が大学生の時代から盛んに言われていたことで、「職員を減らすな」という立て看板を日常的に見たものだ。

確かに80年代から90年代にかけては、パソコンや通信技術、無人化技術の普及で、人を減らしつつも成果を高めることは可能だった。気象庁管轄でいうと、各県の測候所を廃止して無人観測所に切り替えたが、その結果、アメダスなど観測網が充実していったし、気象衛星や地球観測衛星もこのころから始まって、天気予報の精度向上に役立ったものだ。研究者の雑用や抱える研究以外の責任が増えるというマイナス面はあったものの、確かにスリム化は成功を続けたのである。

問題はスリム化の「成功物語」が21世紀に「神話」になってしまったことだ。スリム化を可能とした技術革命は90年代でほとんど終わった。それなのに、21世紀も毎年「財政難」を理由に「コスト増に見合う予算増をしない」というスリム化が続いた。安全管理やプライバシー保全など、手間のかかる要求を世の中が求める中においてだ。

自民党だけでなく民主党も同じ方針を維持した。地磁気観測所が2010年度末に女満別と鹿屋の観測を遠隔化した際に大気電場の観測を2010年12月に止めたのも、民主党政権時代だ。それが今回は地磁気以外の観測全てに及んだ。

もはやスリム化の可能な限界を超えているのは明らかだ。20世紀の成功体験のために、「スリム化は永劫続けなければならない」という、冷静に考えれば明らかに実行不可能な命題が無批判に蔓延してしまった。

2009年の仕分けでの「世界2番目で何が悪いの?」という迷台詞の背景もここにある。スリム化を突き詰めたら、一番費用のかかる「先頭」「ユニーク」を捨て、他国に任せられる基礎研究・観測は全部他国に任せ、美味しい所だけを後からつまみ食いするのが、もっとも経済的だろう。

⚫︎コロナ禍でもスリム化が続くのはおかしい

今回の長期観測中止は、コロナ禍の中で起きた。つまりコロナ不況でも公的部門の人減らしを行なっているということだ。コロナに対する経済対策の予算は膨れているが、その中に「スリム化を一旦中断する」という判断はないようだ。

不況の際は公的支出の増加で雇用を増したり、公的部門による直接雇用をしたりして、職を失う人をサポートするのが経済学の定番ではなかったのか? コロナ禍では、旅行・飲食・興行関係の従業員の「雇用維持」が問題になっている。もしも一過性のパンデミックならgo toで一時的なカンフルをするのもアリだろう。しかし、もはや一過性で終わらないことは誰の目にも明らかだ。となれば、新たな職種の雇用を探すのが筋で、国の投資も、そういう転職に向けたサポートにシフトすべきだ。

コロナ禍の今、雇用の足りない職種はいくらでもある。医療・検査関係しかり、オンライン技術しかり、テレワークでの健康管理しかり。これらは、長い目で見ても、これからの日本を支える産業でもあり、投資という意味でも正しいのだ。その中には、もちろん研究・開発・環境部門もある。

いつまでも「公的部門はスリム化する」という発想にとらわれていては、こういう「投資」は出来まい。公共部門を増やすべき不況時に研究・観測部門を減らすような発想では、他国に比べて弱体化する未来しか想像できない。再び言う、今直ぐにでも今年中断した長期観測を再開して欲しい。

要するに、他の種類のデータと組み合わせることによる新発見や、他観測所での新知見を使った検証が可能なのだ。そればかりか、未解明の現象も抱えている。ここ30年以上続く値の低下がそれで、これは北海道(1950-2010観測)でも見られるのに、世界の他の国々では見られていない。その原因を解明する前の観測中止なのである。

北海道・女満別で観測された地表付近の大気電場の静穏日年平均値。大気核実験が盛んだったころの放射能による電場の減少(電離放射線で電気伝導度が高くなったため)が1950・1960年代に全世界で見られるほか、日本だけは1980年代後半から長期的な原因不明の減少が続いている。

大気電場と同時に観測を止めた地電流のほうは、宇宙天気予報がらみ(論座拙稿「生活に直結する宇宙天気予報」)と地震がらみで注目を浴びて、大気電場以上に近年の論文数が多い観測対象だ。

太陽面爆発が過去に欧米大都市で引き起こした大停電は、この地電流が過剰に流れるような条件の時に、同じく地表を覆う送電線でも電流が過剰に流れたのが原因だ。停電に至らない規模まで含めると、ほぼ全ての地磁気嵐で過剰電流が流れている。実際に過剰に流れる場所とタイミングは毎回大きく異なり、未だに予測のつかない分野なのだ。地震がらみのほうは、もっとあやふやで、震源地近くで流れることがあるらしい、ということまでしか分かっていない。

それほどに重要だから大気電場観測が2010年末に柿岡のみに縮小された後も、地電流観測は柿岡・女満別(北海道)・鹿屋(鹿児島)の3カ所で続けられていた。それが今回は全て中止となったのである。要するに地磁気観測所では、地磁気以外の観測は、たとえ地磁気現象とどんなに関係があっても行なわない、ということなのだ。公的観測機関としてあまりに不甲斐ない。

⚫︎背景にある国立機関のスリム化

なぜ、こんな愚行が起こったのか? それは40年以上も続く公的機関の効率化と人員削減、いわゆる「スリム化」が今も続いていることに起因する。技官を減らす、技官の仕事を減らす、というのは私が大学生の時代から盛んに言われていたことで、「職員を減らすな」という立て看板を日常的に見たものだ。

確かに80年代から90年代にかけては、パソコンや通信技術、無人化技術の普及で、人を減らしつつも成果を高めることは可能だった。気象庁管轄でいうと、各県の測候所を廃止して無人観測所に切り替えたが、その結果、アメダスなど観測網が充実していったし、気象衛星や地球観測衛星もこのころから始まって、天気予報の精度向上に役立ったものだ。研究者の雑用や抱える研究以外の責任が増えるというマイナス面はあったものの、確かにスリム化は成功を続けたのである。

問題はスリム化の「成功物語」が21世紀に「神話」になってしまったことだ。スリム化を可能とした技術革命は90年代でほとんど終わった。それなのに、21世紀も毎年「財政難」を理由に「コスト増に見合う予算増をしない」というスリム化が続いた。安全管理やプライバシー保全など、手間のかかる要求を世の中が求める中においてだ。

自民党だけでなく民主党も同じ方針を維持した。地磁気観測所が2010年度末に女満別と鹿屋の観測を遠隔化した際に大気電場の観測を2010年12月に止めたのも、民主党政権時代だ。それが今回は地磁気以外の観測全てに及んだ。

もはやスリム化の可能な限界を超えているのは明らかだ。20世紀の成功体験のために、「スリム化は永劫続けなければならない」という、冷静に考えれば明らかに実行不可能な命題が無批判に蔓延してしまった。

2009年の仕分けでの「世界2番目で何が悪いの?」という迷台詞の背景もここにある。スリム化を突き詰めたら、一番費用のかかる「先頭」「ユニーク」を捨て、他国に任せられる基礎研究・観測は全部他国に任せ、美味しい所だけを後からつまみ食いするのが、もっとも経済的だろう。

⚫︎コロナ禍でもスリム化が続くのはおかしい

今回の長期観測中止は、コロナ禍の中で起きた。つまりコロナ不況でも公的部門の人減らしを行なっているということだ。コロナに対する経済対策の予算は膨れているが、その中に「スリム化を一旦中断する」という判断はないようだ。

不況の際は公的支出の増加で雇用を増したり、公的部門による直接雇用をしたりして、職を失う人をサポートするのが経済学の定番ではなかったのか? コロナ禍では、旅行・飲食・興行関係の従業員の「雇用維持」が問題になっている。もしも一過性のパンデミックならgo toで一時的なカンフルをするのもアリだろう。しかし、もはや一過性で終わらないことは誰の目にも明らかだ。となれば、新たな職種の雇用を探すのが筋で、国の投資も、そういう転職に向けたサポートにシフトすべきだ。

コロナ禍の今、雇用の足りない職種はいくらでもある。医療・検査関係しかり、オンライン技術しかり、テレワークでの健康管理しかり。これらは、長い目で見ても、これからの日本を支える産業でもあり、投資という意味でも正しいのだ。その中には、もちろん研究・開発・環境部門もある。

いつまでも「公的部門はスリム化する」という発想にとらわれていては、こういう「投資」は出来まい。公共部門を増やすべき不況時に研究・観測部門を減らすような発想では、他国に比べて弱体化する未来しか想像できない。再び言う、今直ぐにでも今年中断した長期観測を再開して欲しい。