コロナ禍の中、春は予定していた日常を失いましたが、徐々にそれが戻ってきました。

授業は通常通り。グループ活動は5分程度で終える。時には換気を。

コロナ患者が市内に出なかったことや、行事を削ったことなどにより、授業時数もそこそこ。作品制作は年間計画よりやや遅れ気味程度で進んでいます。

他の市町村、都道府県の先生方の様子を伺うに、リモートなどで沢山の工夫をされながら、新しい題材、新しい授業実践の仕方を作り出している様子。

…なんだか自分は代わり映えのなさに少し嫌気が差したりもします。

いずれ弘前市にもコロナ禍は来るだろうと考えたので、広がる前に少しでも予定していたことを進めねば!と急いだ結果、特に新しい工夫はせずに急ぎ足で昨年度同様な授業を進め、…結果影響少なく今に至るためです。

また、久しぶりにひと学年を2人の美術教師で分けて授業担当することになったので、好き勝手にはできず気を遣いますね。当該学年が昨年度担当してない生徒たちということもあり。

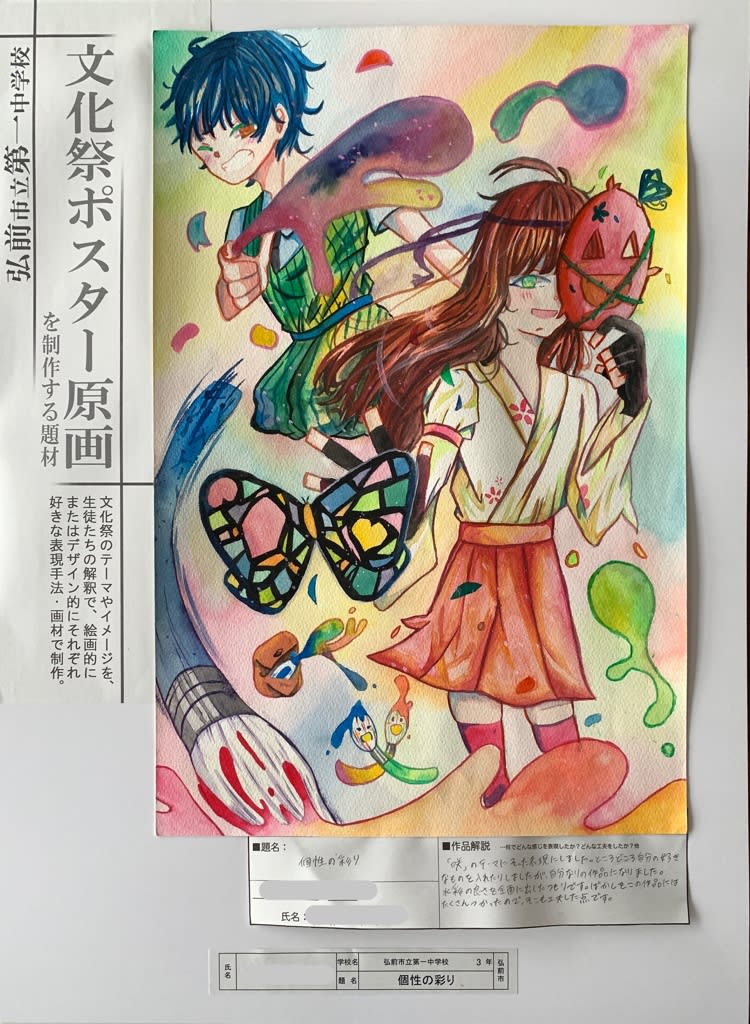

そんなこんなでまた例年通り「生徒会テーマを自分なりに解釈して絵に表す」題材を進行中。

後に文化祭のポスター原画になります。

…少しマンネリ化してきました。

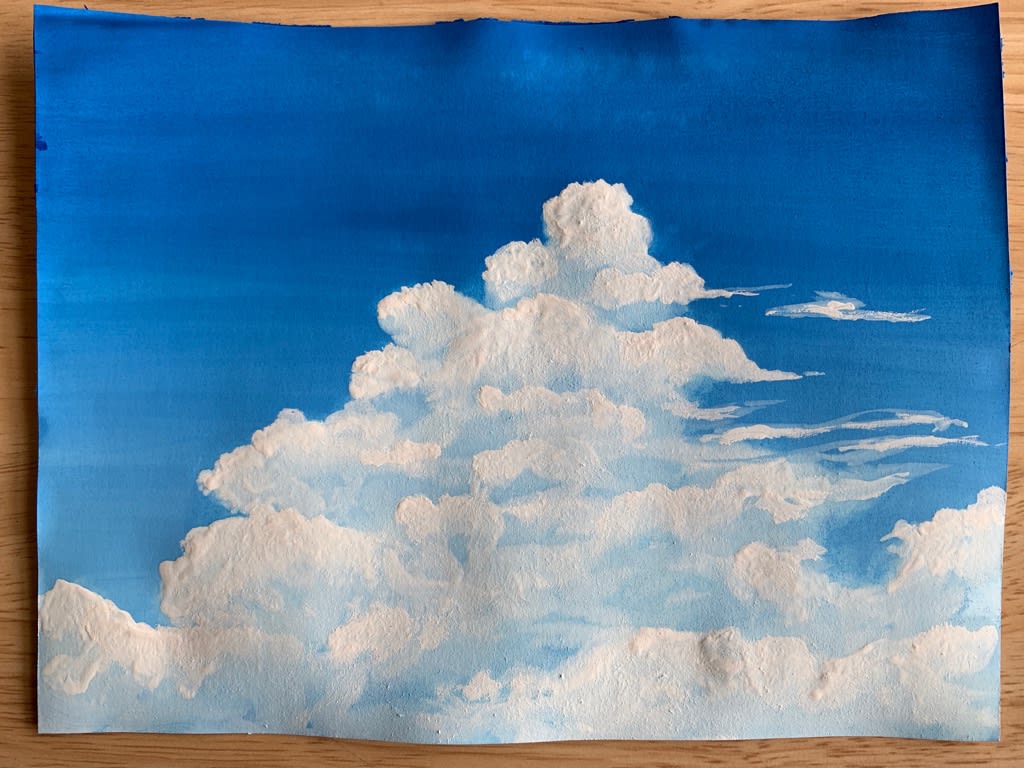

今年新たに参考資料に取り入れたのは、「ポスターカラーで簡単に描けるスタジオジブリ調の空」。YouTubeで見つけて、真似して描いてみたものを示し、真似したければ描き方教えるよー。って教卓に置いておく。

理由は、

・生徒たちの図案に空が多かったこと

・ポスターカラーセットを全生徒が所持していること

タイムラプスで撮影。求められれば過程も見せることができます。

ちょっとコテコテし過ぎましたが、青と白だけ10分程度でこれだけになればお手頃です。空を描く予定の子たちは興味をもってくれたようです。

「そういえば美術の先生なんだなーって思いました。」とか翌日の日記に書かれる。

…なるほど。最近はこういうドヤって見せることしてなかったなー。