副題【YBR125Fi解体新書】w

先日のプチツーに参加いただいたFi氏のおかげで謎だったフューエルインジェクションモデル・YBR125Fiの

特徴がやっとわかったので書いてみるよ。

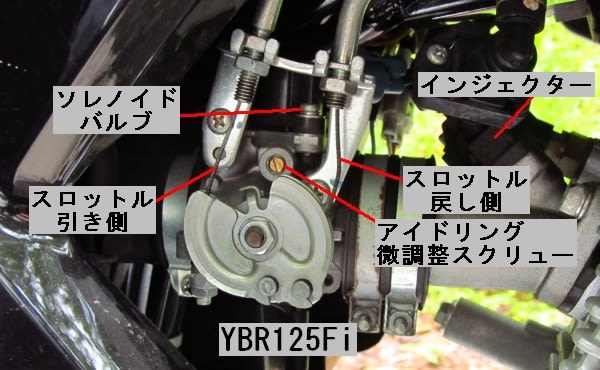

まずは一番の特徴であるFi(フューエルインジェクション)周辺。

キャブレターの相当する部分はこんな感じの機構で、燃料タンクのガソリンポンプ、制御用のECU等、キャブ車に

は無い部品で構成されている。

ソレノイドバルブの目的はたぶん冷間始動時のアイドリングアップ用だと思う。

冬季の始動および始動直後の安定性、発進から暖気までの安定性はFiのこうした機構によるところが大きい。

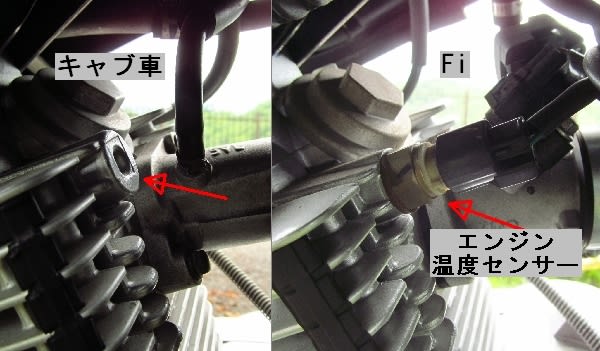

じゃあどうやって温度とか測ってECUが判断してるの?って事ならシリンダーヘッドに温度センサーが付いてる。

キャブ車YBRには無い物だ。w

ここに穴を開けてセンザー付けて温度表示したらかっけーかな? 無意味な盆栽はやめておこう・・・

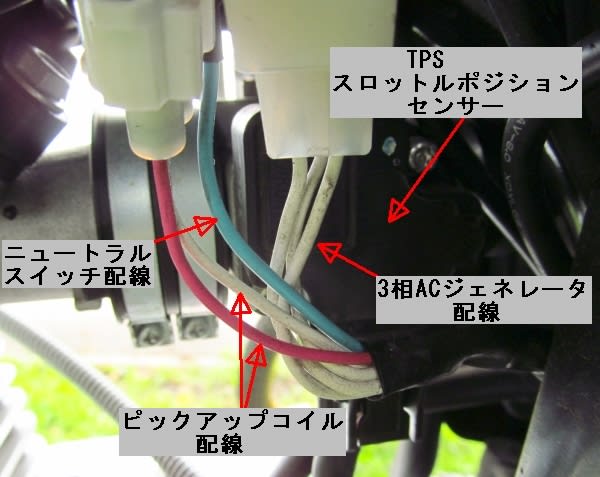

この他にセンサーらしきものはアクセル開度を検出するTPS(スロットルポジションセンサー)と吸気温度と吸気

負圧(流量)を監視するセンサーが一体になったユニットくらいしか見当たらず、排気系にはO2センサーが無い

のでキャブ車と同じAI機構のみで環境対策をしてるようであった。

つまり一応だが他社マフラーへの交換は簡単だけど、ヘッド温度とアクセル開度と吸気関係しか監視していない

単純なECUマッピングだからマフラーに合わせたティーチングが出来ないし、マップ変更は素人では不可能と思っ

たほうがよさそうだ。

EUあたりじゃマップ変更のサブコンピューターキットなんか有るらしいけど、日本国内じゃ金銭的な壁も含めて

手軽な改造ではない。

よってFiモデルのマフラー交換は完全なる盆栽であって、性能アップはあまり望めないだろう・・・と(残念)

ハンドルの右にあるスイッチボックスに注目するとライトスイッチが無い。

完全な常時点灯方式である。(バッテリー上がりとか大丈夫なのか?)

日本国内の法律にマッチした仕様だけど、この部分はYSP独自仕様なのかもしれない。経緯や詳細は不明。

Fiではハンドルロックは左側のみである。

キャブ車は右でも左でもハンドルを切った状態でロックできるが、Fiはできない。

代わりにFi車はロック機構の構造自体が頑丈にできてるのだ。

メインスイッチのロック用ロッドは同じだけど、フレーム側の受けが違う。

ロックがかかってる時に外部から「バールのような?もの」でアクセスがしにくいように囲ってあって、欧州の盗難

事情に合わせて仕様が決定したのだろうと思う。

とにかく頑丈にはできているロック部けど、車体ごと持ち上げられたら対処しようもないなw

通りすがりの秒殺窃盗の対策には効くだろう。

フロントアクスルシャフトに謎のキャップが付いている。 なんだよこれ?w

これはアクスルシャフトのサビ対策なのか転倒時の保護用なのか定かでない。

ゴムキャップなのでスライダーとして役目は無さそうだから、付加価値的な装飾なのかもしれない。

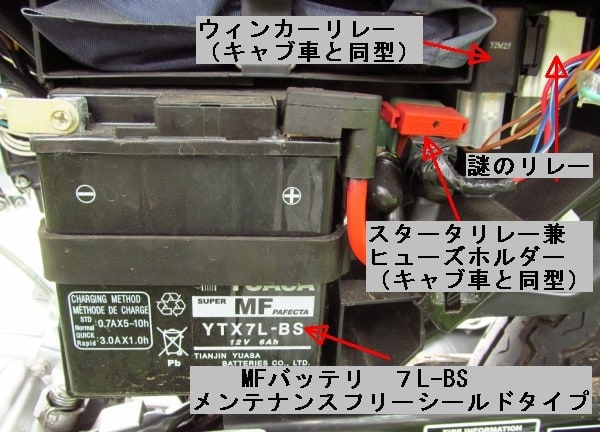

さて、これから紹介するのがインジェクション機構と共に一番の特徴かもしれない。

左サイドカバー内のバッテリー周辺。

バッテリーはMFタイプである!

キャブ車の開放型と比べて補水管理の必要が無く、しかも容量が1A高い6Ahである。

スターターリレーやウィンカーリレーはキャブ車と同じで配線の太さも同じだったから、バッテリーに余裕があると

思って既存の配線経由でシガソケやらグリップヒーターをつなげると、流す電流が大きくなった場合は配線が危ない。

Fiでもこの手の配線は専用にバッテリーやヒューズコネクタへ別配線するのがいいだろう。

Fiにはウィンカーリレーの横に謎の白いリレーが存在してる。

後日「yamaha-ybr-125-electrical-system-wiring」で検索してみたら無印外装の

FI車(2007年モデル)の配線図情報がいくつか見つかった。

K型外装であるYSPモデルと一致してる保証はできないけれどECU関係は実車の構成部品から判断して一致し

てると思われる。

オーナー談によると、謎の白いリレーは車体傾きセンサーと連動して転倒時に燃料ポンプをOFFにして“かぶり”

を防止する機能との事だけど、回路図を見てるとポンプは直接ECUにつながってるので疑問だ。

図を観察してみると謎のリレーはヘッドライト点灯用で、大電流のセルモーターを回してる時だけライトオフにして

バッテリーの負担を軽減するための物に見えた。

YSPモデルオーナーはセルボタンを押した時にヘッドライトが消えるかどうか確認してみれば分かるだろう。

実車をさらに詳しく調べれば分かるけど、オフ会程度の時間では回路まで判明できないからYSPモデルの電装

系修理はYSPへ頼んだ方が早いだろうな。

常時点灯+電気が全ての頼りのFi機構のために容量アップのMFバッテリー搭載なので、これを充電する

ためのジェネレーターとレクチファイヤーレギュレーターもFiモデルは専用設計だ。

ニュートラルスイッチとピックアップコイルの回路や配線関係はキャブ車と同じだけど、発電コイルの方式がキャブ

車では単相交流発電に対して、Fiでは効率アップの三相交流発電である。

当然レクチファイヤーレギュレーターも三相用だ。

つまり、電装系に限って言えばキャブ車とFi車は互いに互換性は無いに等しい。

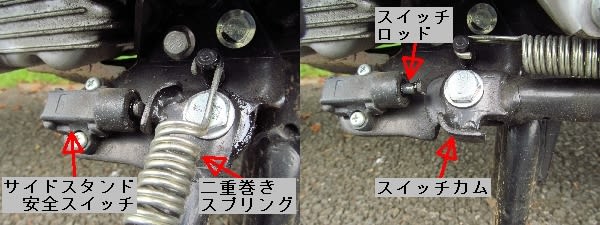

サイドスタンドにも違いがある。

Fiにはサイドスタンドしまい忘れ防止用安全スイッチが有り、これを動作させるためにスタンドの根本にはスイッチ

カムが用意されてた。

つまり、サイドスタンドの修理ではキャブ車の物を流用できない。 YSPモデルはYSPで部品入手を!

サイドスタンドのリターンスプリングは二重巻きになっててキャブ車と違うのも特徴だった。

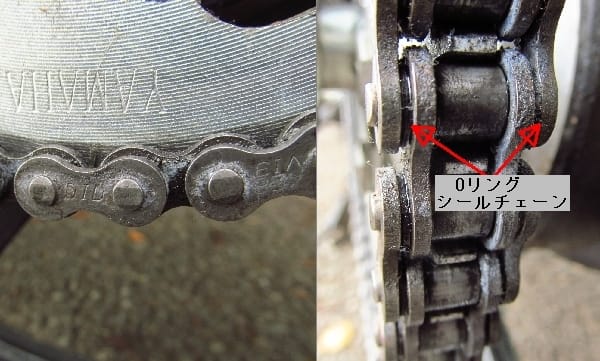

最後にドライブチェーン。

キャブ車がノンシールチェーンであるに対してFiはDIDのOリング・シールチェーンで耐久性が高い。

だがしかし、シールチェーンだからとメンテナンスをサボっていいと言う話でもない。

実際普段からドライルブで注油メンテしたらしい当機を、手持ちのルブでメンテしたらメンテ前に5回転に届かなか

った空転が5回転半回るようになって、注油管理の大切さをオーナーともども実感したしだいである。

とまあ、色々な特徴と言うか差と言うか、キャブ車にないFiモデルの概要であった。

こりゃYSPモデルの修理や部品調達は完全にYSP頼みだと思う。

うっかり他所でYSPモデルの中古でも入手したら、近所のYSPが相手をしてくれないと並行輸入のキャブ車以上

に苦労するかもしれない。

タオバオでもFi車独自の純正部品は出品されて居ない。

ただし、メンテも修理も全てお店まかせ!って人ならYSPモデルのYBR125Fiはキャブ車より値段が高く

てもお買い得な内容だと思うよ。

特に電装系の違いはキャブ車を改造してFiと同様にするには、値段差以上の出費と労力を強いられるのは明白

である。

チェーンの種類も含めて値段の差は確実に反映されてると感じた。