タオバオから届いたSRZ150用スプロケットセットでいよいよ我がYBR125のチェーン・スプロケ3点

セット交換。

フロント15T、リア47Tの仕様だ。

YBR125の難所と呼ばれるリアスプロケの固定ボルト17mmは低頭ボルトでソケットやメガネレンチの

引っ掛かりが浅く、たいへんナメやすい。

そこで、昔買った安物ソケットセットの残骸から17mmソケットを探し出し、頭が平らになるようにグラインダー

で削っておいた。

これで引っかかりが深くなってナメにくくなる。

右の通常ソケットと比べると平らなのが分かるだろう。

長いスピナーハンドルでヨイショ!っと回したら簡単にボルトを緩める事ができた。

さて、SRZ150用のスプロケは本当にYBRに使えるのか?

元の45Tスプロケと重ねあわせて見ると穴もPCDも一致して問題ない。

ちゃんとYBRのスプロケハブに固定できた。

次にフロントスプロケの登場。

ここでちょっとした工夫を加える事にする。

年式にもよるけど俺のYBRは対辺8mmのフランジボルトで固定されてる。

普段は工具箱の中に8mmのソケットを忍ばせてないのでいちいち探すのが面倒だから、10mmに変更

しようと思い、買い置きしてたホンダの同じ用途のボルトを使ってみる事にした。

ホンダ フロントスプロケ固定ボルト NSR50等 90084-041-000 (157円) ×2個

指定トルク9.8Nm

これで普段使い慣れてる10mmの工具類でメンテしやすくなった。

今回使用するチェーンはDIDのノンシールチェーン最高峰NZシリーズ 428NZ-120。

これ、まともに買うとちょっと高いけれど去年の冬に某店へ立ち寄ったら偶然にも現品限り3,580円で

処分セールしてたのを衝動買いしちまった物だ。w

実は今回のスプロケのギア比なら120リンクをそのまま切らずに使えるメリットがあり、クリップ式な

このチェーンなら特殊工具なしで簡単に付けられる。

サクっと巻きつけてからいよいよ張り調整。

未体験のギア比なのでチェーンの適切な張り具合を見つけるために、フロントスプロケットとスイングアーム

のピボット、リアスプロケットの中心を一直線になる様、リアショックアブソーバを臨時に外してからタイヤの

下に板を敷いて持ち上げる。

用意した確認用の棒はカ◯ンズホームで見かけたのぼり旗の横棒で60円くらいだったかな?

グラスファイバー製で色々な用途に使える。

直線状態でチェーンを張り、振り幅が10mmになるようにした。

これでスイングアームがフルに振れてもチェーンが突っ張る事が無く、余計な故障や事故を防ぐ事ができる。

最後にリアショックを取り付けてからもう一度振り幅を測定すると最適な最小振り幅が分かり、次回は

これに合わせて普段通りの張り調整を行えば済む。

俺のYBRはリアショックの長さが違うので、今回測った結果最小は30mmだったから30~40mmで管理

する事にした。

これでやっと3点セットを全交換できた。

なんかチェーンのゴールドプレートと青白いスプロケが妙に目立つ新鮮な感じになったなぁw

純正

14T対45T ギア比3.21

今回

15T対47T ギア比3.13

わずか2.5%だけ高速向けに変わっただけで、タコメーター読みでは60㎞/h時に針1本分しか回転が

低くならない程度の差である。

SRZ150用を流用するメリットは市販の箱チェーン120リンクをカットしなくて済むってところか・・・

まあ、YBR用純正よりも安かったってのもあるけどねw

交換後さっそくいつもの山坂道へと向かい、ダム湖に寄ったらYBR125が停まっていた。

俺と同じ2007年式で程度が綺麗な良く整備された車体である。

オーナーさんと談笑し、いつの間にか時間が過ぎていったのでそのままストレートに帰宅した。

やはり新品のチェーン・スプロケット3点セット同時交換は気分的にもいいものだ。

さてさてAZのロングライフルブでメンテしながらNZシリーズがどれだけ持つかが今後の楽しみである。

その後、ボケっと検索してたら15T+46Tのセットを41元で発見・・・1元20円換算で820円か・・・

こっちの方が良かったなぁ。(タオバオ id=14861939577)

以前、キャブをVM26化してた時にこの組み合わせが妙にしっくりしてたけど、あちさんには46Tは無い

ものだと先入観で決め付け、探さなかったのが敗因だ。

そこそこに加速し、3速~5速に余裕のある回転数になる組み合わせは15T+46Tだと感じてる。

また、通勤快速号用には14T+46Tにすると3~5速の実用域で再加速、追い越し加速が極めて向上

するので、初めてスプロケチューンを試みたい人はノーマル14T+45Tの他に15T+46Tを入手すると

色々なパターンが楽しめるだろう。

幸いリア46Tはギリギリでノーマルのチェーンコマ数118リンクが使えるメリットがある。

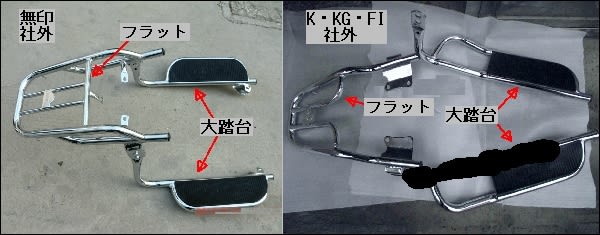

天気が回復してるので急いで帰宅し、YBR125(K・KG・Fi以外の通称・無印)に付けられる中華製の

社外キャリヤを付けてみた。

一応YAMAHAの文字が3箇所ある純正風だw

サイドカバーとシートを外し、純正のキャリヤを止めてるボルト3本を抜けば

簡単に取り替えられる。

中華製のくせに奇跡的にポン付けボルトオンで拍子抜けしたよ。

見比べて見るとかなり立派。

純正にはグラブバーの出っ張りがあり、こいつが邪魔して荷物が積みにくかったから、中華キャリヤの

構造は実用的だ。

これならGIVI箱の台座の位置決めが楽だろうな。

愛用しているヘルメットホルダーも移植できた。

パイプの直径が25mmで太いから心配したけど、このホルダーは太いハンドルなどにも対応する物だった

ので、今まで隙間を埋めていたゴム板を外しただけでポン付けできたよ。

スズキのチョイノリホルダーを使ってる人は工夫しなきゃならないと思う。

キャリヤの横には黒いキャップで覆われた場所があって、キャップを外すとネジ止め機構になっている。

ここに大踏板が付くのだ。

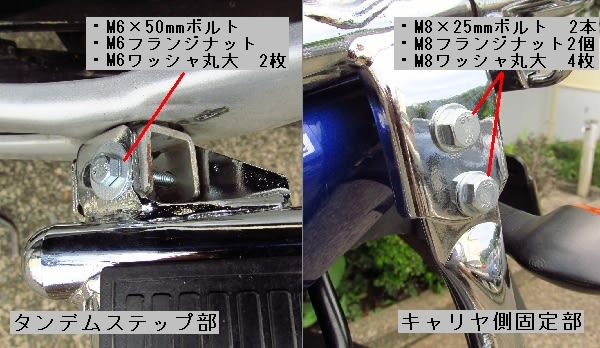

大踏板は上記部分と既存のタンデムステップ部で固定するようになってて、タンデムステップを取り外さ

ないとならない。

Eリングで止めてあるからマイナスドライバーで隙間をこじりながらずらして抜き取り、部品をなくさないよう

にステップ単体で再組立しておいた。

大踏板キャリヤには固定用のボルトナット類が付属していない。

事前に採寸して、ボルト・ナット類をホムセンで購入しておいた。

画像中の各ボルト・ナットは片側だけの員数で実際には左右分、2倍の数が必要。

最近フランジナットを愛用しているが、普通のナット+スプリングワシャに置き換えても問題ない。

ただし、いかに立派に見えてもやはり中国製。

けっこういびつな作りで、ちょっとゴムハンマーで引っぱたいたりボルトで締め上げたりしないと

上手く固定できなかったのは想定範囲内。w だから安いし面白い!

大踏板を付けた感じがこれ。

ちょっと大袈裟に見えるステップだけど、これには色々な特徴や利用方法がある。

・お子様や小柄な人を乗せる時に足置き場に自由度があり、高さも上がってるので楽。

・ここに何か荷物をしばりつけられる。

・サイドバッグを下からささえるようにすると内側への巻き込みが無くなる。

・転倒時にガードの役目をする。

・普段は取り外しておく事もできる。

・どう見ても中華です。本当にありがとうございました。

サイドバッグを仮に載せてみたら非常にイイ!

実はこれをやりたかったんだよ!

前後から見たらこんな感じ。

新手のスライダーだなw

これで夏のキャンプツーリングが楽になりそうだ。

大踏板は普段使わないので確認後に取り外しておいた。

なおK・KG・Fi用で同じ構造のキャリヤをタオバオで見かけたから、無印以外の方で興味があれば探しておくれ。

なんで1元13円の時に買わなかったのか?と後悔しても今更しかたがない重量物の

購入話。

実は先日、YBR125用の品々が届いた。

放り投げられても平気そうな硬い物ばかりで構成したから、検品無しの最安値コースで

気長に待ってみたけど、発注から11日くらいで到着したので予想外に早かった。

さて、みなさんが気にする送料は…

総重量7.1㎏

中国国内送料:183円と163円

国際郵便(EMS):6190円

実際品物の値段よりも送料が高い。w

中国国内の送料を圧縮する方法は、代行会社の現地事務所近隣の地域に出品者を

絞り、さらに複数点の品物を同一出品者でまとめるのがコツなので今回は2店に絞った。

で、到着した荷姿は予想を上回る大雑把。

ズタ袋とテープ巻。W

いい感じに箱が潰れてるよ・・・(´Д⊂

小物類は箱にまとめられていて、一応は緩衝材で保護した形跡は見られたものの、

中の小箱はみごとにひしゃげていたから遠慮無く放り投げたなw

でも硬い物ばかりで大丈夫なのだ。

小物の中でちょっと重そうな物を測ってみた。

クラッチアッシー。

探してもクラッチスプリング単体が出品されておらず、面倒だからクラッチ板一式にまと

まられたアッシーで注文したのでいつかは役立つだろうけど、俺のYBRはまだ大丈夫だ。

45元 665g

なお、今回は純正同等の4枚クラッチだけど、インナークラッチのみで5枚化できる物

を後日発見して凹んだ。

55元・・・ちぇ! id=15614789024

消耗品のスプロケットも測ってみる。

F15T、R47T セットで25元 合計約1㎏ (純正はF14T、R45T)

このギア比だと市販のチェーン428-120リンクがそのまま使えて便利そうだし、1速~

3速のワイドレシオ化も狙いたいので試しに買ってみた。

これはSRZ150やSRV150等の純正部品構成でYBR125にも流用可能。

しかもヤフオクなどでは出品されて居ない。

中身の品質は明らかに純正品質で模造品ではないから当たりだなw

社外品も探してたけれど残念ながら出品者が消えてるので売り切って店仕舞いしたようだ。

最後に今回の目玉である大踏板付キャリヤ。

普通のキャリヤに大踏板と呼ばれる大型タンデムステップ板兼荷物置きが付けられる

構造で重い。

138.9元 キャリヤ総重量4.1㎏ (本体1.8kg 大踏板2.3kg)

他のごついキャリヤを約2kg~3kgと予想すれば注文の時に送料の参考になるだろう。

この他数点あるが省略。

5点で約5,300円、送料込みで総額約11,900円の買い物ではあったが、クラッチ

アッシーだけで送料を相殺できたので満足だ。

クラッチ関係は国内で単品注文したらこの値段では収まらない。

しかし、重量物の送料はバカにできないので今後は気軽にカートへ放り込むのを控えよう。

なお、チェーンを注文しなかった理由は重い割に品質が国産より劣り、無駄な送料になる

からである。

ドライブチェーンは日本国内の“ブツ太郎”で通販入手した方が結局お得だと思う。

副題【YBR125Fi解体新書】w

先日のプチツーに参加いただいたFi氏のおかげで謎だったフューエルインジェクションモデル・YBR125Fiの

特徴がやっとわかったので書いてみるよ。

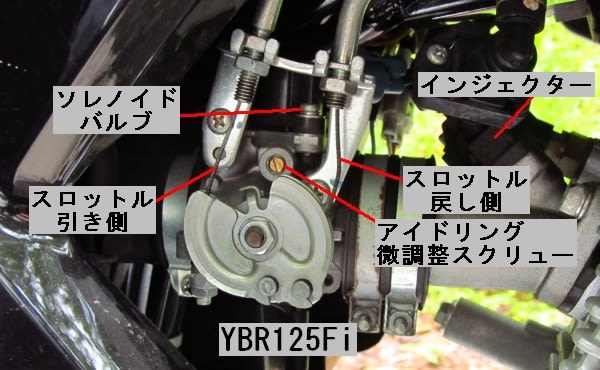

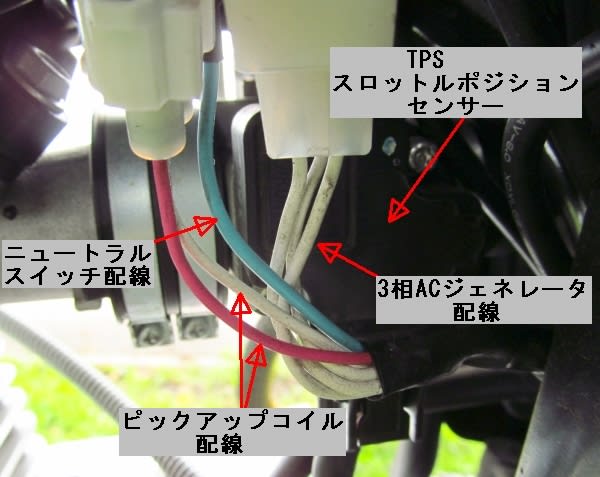

まずは一番の特徴であるFi(フューエルインジェクション)周辺。

キャブレターの相当する部分はこんな感じの機構で、燃料タンクのガソリンポンプ、制御用のECU等、キャブ車に

は無い部品で構成されている。

ソレノイドバルブの目的はたぶん冷間始動時のアイドリングアップ用だと思う。

冬季の始動および始動直後の安定性、発進から暖気までの安定性はFiのこうした機構によるところが大きい。

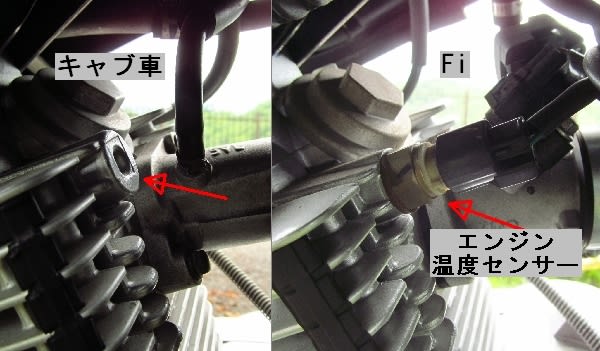

じゃあどうやって温度とか測ってECUが判断してるの?って事ならシリンダーヘッドに温度センサーが付いてる。

キャブ車YBRには無い物だ。w

ここに穴を開けてセンザー付けて温度表示したらかっけーかな? 無意味な盆栽はやめておこう・・・

この他にセンサーらしきものはアクセル開度を検出するTPS(スロットルポジションセンサー)と吸気温度と吸気

負圧(流量)を監視するセンサーが一体になったユニットくらいしか見当たらず、排気系にはO2センサーが無い

のでキャブ車と同じAI機構のみで環境対策をしてるようであった。

つまり一応だが他社マフラーへの交換は簡単だけど、ヘッド温度とアクセル開度と吸気関係しか監視していない

単純なECUマッピングだからマフラーに合わせたティーチングが出来ないし、マップ変更は素人では不可能と思っ

たほうがよさそうだ。

EUあたりじゃマップ変更のサブコンピューターキットなんか有るらしいけど、日本国内じゃ金銭的な壁も含めて

手軽な改造ではない。

よってFiモデルのマフラー交換は完全なる盆栽であって、性能アップはあまり望めないだろう・・・と(残念)

ハンドルの右にあるスイッチボックスに注目するとライトスイッチが無い。

完全な常時点灯方式である。(バッテリー上がりとか大丈夫なのか?)

日本国内の法律にマッチした仕様だけど、この部分はYSP独自仕様なのかもしれない。経緯や詳細は不明。

Fiではハンドルロックは左側のみである。

キャブ車は右でも左でもハンドルを切った状態でロックできるが、Fiはできない。

代わりにFi車はロック機構の構造自体が頑丈にできてるのだ。

メインスイッチのロック用ロッドは同じだけど、フレーム側の受けが違う。

ロックがかかってる時に外部から「バールのような?もの」でアクセスがしにくいように囲ってあって、欧州の盗難

事情に合わせて仕様が決定したのだろうと思う。

とにかく頑丈にはできているロック部けど、車体ごと持ち上げられたら対処しようもないなw

通りすがりの秒殺窃盗の対策には効くだろう。

フロントアクスルシャフトに謎のキャップが付いている。 なんだよこれ?w

これはアクスルシャフトのサビ対策なのか転倒時の保護用なのか定かでない。

ゴムキャップなのでスライダーとして役目は無さそうだから、付加価値的な装飾なのかもしれない。

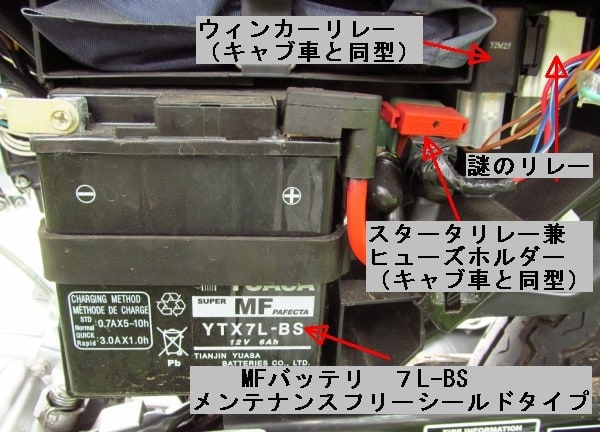

さて、これから紹介するのがインジェクション機構と共に一番の特徴かもしれない。

左サイドカバー内のバッテリー周辺。

バッテリーはMFタイプである!

キャブ車の開放型と比べて補水管理の必要が無く、しかも容量が1A高い6Ahである。

スターターリレーやウィンカーリレーはキャブ車と同じで配線の太さも同じだったから、バッテリーに余裕があると

思って既存の配線経由でシガソケやらグリップヒーターをつなげると、流す電流が大きくなった場合は配線が危ない。

Fiでもこの手の配線は専用にバッテリーやヒューズコネクタへ別配線するのがいいだろう。

Fiにはウィンカーリレーの横に謎の白いリレーが存在してる。

後日「yamaha-ybr-125-electrical-system-wiring」で検索してみたら無印外装の

FI車(2007年モデル)の配線図情報がいくつか見つかった。

K型外装であるYSPモデルと一致してる保証はできないけれどECU関係は実車の構成部品から判断して一致し

てると思われる。

オーナー談によると、謎の白いリレーは車体傾きセンサーと連動して転倒時に燃料ポンプをOFFにして“かぶり”

を防止する機能との事だけど、回路図を見てるとポンプは直接ECUにつながってるので疑問だ。

図を観察してみると謎のリレーはヘッドライト点灯用で、大電流のセルモーターを回してる時だけライトオフにして

バッテリーの負担を軽減するための物に見えた。

YSPモデルオーナーはセルボタンを押した時にヘッドライトが消えるかどうか確認してみれば分かるだろう。

実車をさらに詳しく調べれば分かるけど、オフ会程度の時間では回路まで判明できないからYSPモデルの電装

系修理はYSPへ頼んだ方が早いだろうな。

常時点灯+電気が全ての頼りのFi機構のために容量アップのMFバッテリー搭載なので、これを充電する

ためのジェネレーターとレクチファイヤーレギュレーターもFiモデルは専用設計だ。

ニュートラルスイッチとピックアップコイルの回路や配線関係はキャブ車と同じだけど、発電コイルの方式がキャブ

車では単相交流発電に対して、Fiでは効率アップの三相交流発電である。

当然レクチファイヤーレギュレーターも三相用だ。

つまり、電装系に限って言えばキャブ車とFi車は互いに互換性は無いに等しい。

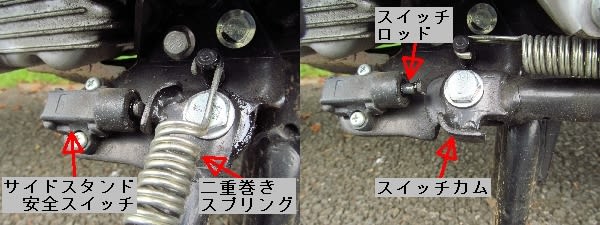

サイドスタンドにも違いがある。

Fiにはサイドスタンドしまい忘れ防止用安全スイッチが有り、これを動作させるためにスタンドの根本にはスイッチ

カムが用意されてた。

つまり、サイドスタンドの修理ではキャブ車の物を流用できない。 YSPモデルはYSPで部品入手を!

サイドスタンドのリターンスプリングは二重巻きになっててキャブ車と違うのも特徴だった。

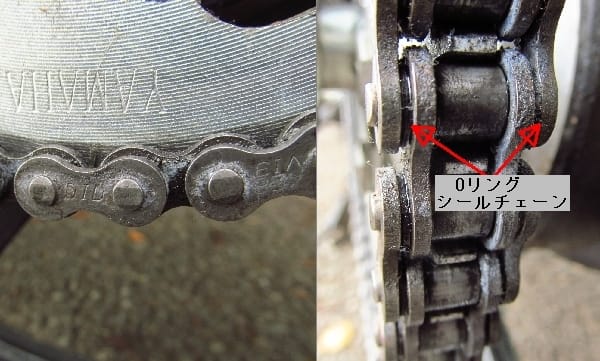

最後にドライブチェーン。

キャブ車がノンシールチェーンであるに対してFiはDIDのOリング・シールチェーンで耐久性が高い。

だがしかし、シールチェーンだからとメンテナンスをサボっていいと言う話でもない。

実際普段からドライルブで注油メンテしたらしい当機を、手持ちのルブでメンテしたらメンテ前に5回転に届かなか

った空転が5回転半回るようになって、注油管理の大切さをオーナーともども実感したしだいである。

とまあ、色々な特徴と言うか差と言うか、キャブ車にないFiモデルの概要であった。

こりゃYSPモデルの修理や部品調達は完全にYSP頼みだと思う。

うっかり他所でYSPモデルの中古でも入手したら、近所のYSPが相手をしてくれないと並行輸入のキャブ車以上

に苦労するかもしれない。

タオバオでもFi車独自の純正部品は出品されて居ない。

ただし、メンテも修理も全てお店まかせ!って人ならYSPモデルのYBR125Fiはキャブ車より値段が高く

てもお買い得な内容だと思うよ。

特に電装系の違いはキャブ車を改造してFiと同様にするには、値段差以上の出費と労力を強いられるのは明白

である。

チェーンの種類も含めて値段の差は確実に反映されてると感じた。

晴れたので本日突発ミニオフ会決行~。

集合予定時刻に到着するとすでに一人来ていた。

YSPモデルのYBR125Fiである。

適当に雑談後、他にだれも来ないので11時に出発していつものマイナー林道へ。

天神峠で一休み。

峠を越えて秋山温泉近くの五光の里で棚田を鑑賞。

緑が濃くなってきてイキイキした水田にほっとする。

上野原経由で旧中央道を快走。

このゲートの向こう側は当時の面影を残す高規格道路。

現中央道の緊急用出入口にもなってる模様だ。

第2集合場所の大野貯水池で昼食を取り、その後に雑談してると読者のG氏が現れた。

彼は前回の突発オフの時も一緒だったけど残念ながらYBR号は他界し、今はシェルパ

号と共に道志界隈に出没する。

シェルパ号のキャブ調整に使うジェットセットを渡せたのでいい機会だった。

Fi氏の銀玉号のチェーンメンテなんかしながらFi独特の機構や仕様を細部に渡って

撮影させてもらったので、後日ネタにしようか思う。

値段の差以上に他のYBRと違うぞ!

大野池解散後Fi氏と共に大月方面へ向かったが、途中で休憩がてら8の字練習大会w

休憩じゃねーーー!

Fi氏は今後大型二輪を取得する目標があるため、こういった人気の無い場所での

8の字練習は効果的だ。

その後、大月経由で林道鈴懸峠線へ向かう。

YBRが得意とする感じの舗装林道だ。

都留市へ降りてから秋山経由で道志みちへ戻り、宮ヶ瀬湖で休憩後解散となった。

心地良い疲れと共に満足できたプチツーオフ会である。 以上

YBRに付けて特に問題なく使えてるウィンドスクリーンだけど、乗ってて気になる場所があったので

改善してみた。

後ろ倒しにならないようにと押さえ機構を付けてたが、ライダー側から見て腕はニュキっと飛び出して

るのがどうも気になって気になって・・・

だいぶ日が長くなってきたから帰宅後、速攻で改善~。

腕の金具を短くしてみた。

汎用金具2穴分の長さで収まって、平板でも作れるから枡形金具よりもシンプル。

ライダー目線を邪魔しなくなった。

製品の機構設計なら曲げ加工2回削減、材料の軽量化と少量化にもなるカイゼンだな。

改善提案をどこに出そうか?

とりあえず読者報告しておけば、これからスクリーン取り付けを試みる人に朗報だろうと。

金一封、クレ!w

台風が近づいてるのでみなさん、YBR125の暴風雨対策はどうですか?

バイクの強風対策 ←この項でも見て対策をしてくだされば幸いです。

今日は死ぬかと思った('A`)

まあ、こうして記事を書いてるから無事なんだけどww

午後から晴れたのでちょっと憂さ晴らしにダム湖まで出かけたんだけど、フロントブレーキがフェードを起こして

効かなくなる体験をしたw

実は先週、洗車のついでにフロントブレーキパッドの残量確認をしたら限界に近かったので、大事をとって

手持ちの新品パッドに交換してた。

パッド慣らしのために出かけたところ、いつまで経っても当たりが出ずに効きが甘いと感じはじめ、ついに山坂道の

途中でフェードを起こして効かなくなってしまった。

フェードを起こした時は止まって休ませて冷やすのがセオリーだけど、復帰後にまた起こしたから明らかに異常

である。

原因で思いつくのはパッドしかない。

さて、以下の画像を見てください。

どれが本物純正品で、どれが模造品か?

見ても分かるように右端のは明らかに社外品(新品)。

左端と真ん中はいい勝負で、見た目では区別できないだろう。

裏返して見ると一目瞭然だ。

右のXGP270は先日まで愛用してたパッドで、見た目は若干悪い仕上がりだけどFブレーキパッドとフルード交換

の項で紹介したように、純正よりも性能はいいと感じた社外品。

純正パッドにはバックプレートに刻印があり、極たまに刻印がYAMANAの模造品もあるらしい。

YAMANAに関しては某氏のブログでの紹介によると純正よりも良い感触らしく、俺も欲しいところだ。

これが正規品の刻印。

さて、模造品はタオバオで純正品として売られてた物で袋のラベルの部品番号も正規の番号だった。

袋から出して刻印が無いの気づき、やられたか(騙されたか)?と思ったけれどYAMANAの例もあるので気に

せずにそのまま使って見ることにしたわけで・・・

取り付け時に穴の大きさが若干小さい事が発覚し、こりゃやっぱり模造品だと確信したw

それでもテーパーリーマーで修正して取り付けるところが俺の悪い癖だ。

で、結果は今日の出来事のようにフェードを起こすほどの粗悪品である。

社外品のXGP270は荷物満載の四国や長野ツーリングでの山坂道でもフェードを

起こしていない。

たった1元の差で使えない純正模造品、使える社外品ってのも中国の実情であるw

多分、この手の消耗品はあちらでも常時売れるものだから模造品が多く出まわるのだろう。

また、一般的でない純正部品に関しては模造して量産するまでのメリットが無い関係で模造品は少ないだろう

が、ロット落ちの不良品が混ざってるかもしれないw

ところで社外品に関しては品物自体で勝負してるのか、案外純正よりもしっかりしてる場合がある。

まあ、このXGP270はギリシャの二輪用品メーカー(商社)のカタログに記載されてる型番だけど本物とは限らない。

偶然なのか俺の入手した謎の青パッド・XGP270はまったく問題なく使うことが出来た。

色々あるものだな。

結局帰宅してから急いで模造品を外し、在庫のXGP270・謎の青パッドに付け替えた。

皆さんはご自分の判断で入手してください。

単にパッドだけ欲しいのなら最近では社外品でベスラーが出してるし、台湾のパッドメーカーYAMASIDA

(ヤマシダ)のBP-247 ORがネットやオ-クション、あるいはKN企画からシグナスZ用として発売してるので、

そちらを買うのもいいだろう。

ヤマシダは安価の割に純正と遜色なく使えると評判のオレンジパッドで、俺もいつかは使ってみたいと思ってる

けど、在庫のXGPが無くなってからかな?

そうそう、今回の模造パッドはタオバオの出店名「「山しろ小こ86」 (ひらがなを漢字にすれば分かる)で入手し

た物なので注意してくだされ。

似たような画像で出品の「~~◯◯」(◯の中に数字)も・・・出品地域や説明を見て比較すると系列店か同族経営の

グループ会社の可能性が高い。w

追記:原因判明

ブレーキパッドの材質には色々あるけれど、純正は銅の粉を練りこんだセミメタル系と呼ばれるタイプである。

パッド表面を観察すると銅粉が確認できるが模造品では金属粉が見られるものの、銅の色ではない。

銀色なので、もしかして銅以外の何か?(のような物w)

まさかと思って磁石を使ってどのくらいの強さで付くか試してみた結果、正規純正品、社外品ともに弱い

(鉄製バックプレートの影響で引力は発生する)けれど、模造品は他に比べて明らかに強い。

つまり、銅の代わりに熱伝導率の低い鉄が使われてるみたいだ。(爆

本来、銅粉を混ぜる理由はパッドの蓄熱を熱伝導率の高い銅で介してバックプレートへ逃がすためで、銅

の含有率はメーカーのノウハウの一部である。

想像では模造メーカーは熱伝導率の事なんか知ったこと無しに、なにか金属でも混ぜればいいんじゃね?

とか安いからって思って鉄の廃材か何かで代用したのだと思われる。w

まあ、下水に含まれる廃油を精製して作った再生油を食用油として売ったり、小児用粉ミルクにメラミンを

混ぜて増量したりする商魂たくましいお国柄ですから、このくらいの事が起きても不思議ではないな。w

昨日付けたウィンドスクリーン、やっぱりかっけー!(自画自賛)

余談だけど、フェードを起こす前にダム湖で休憩してたらGN125系のオフ会が開かれてた。

見学したらチューブ式キャストホイールにクランプインバルブを装着してチューブレス化したGNが停まっていた。

ビキニカウルをよく観察するとYBR125のEUヤマハ純正オプションスポーツカウルと同じデザイン。

どうやらGN125のライト周辺はYBRに酷似してるらしく、この件からGN125純正のヘッドライトユニットはYBRに

転用できるって事がわかり、バルブのH4化が楽にできるだろう。

GNのライトレンズは、バルブ固定の金具を取り外すとそのままH4規格のハロゲン球を実装する事が可能なのだ。

不幸にしてライトを破損した時にはGNライトで修理し、同時にH4化するという方法を思いついた。

他にも色々な工夫や改造を施したGNが見られていい刺激になったけれど、部外者なので短時間で切り上げて

そそくさと後にする。

GN125系は色々と精力的に工夫・改造をする人が多いと感じた出来事である。

雨が止んでたのでタオバオで購入したウィンドスクリーンを我がYBR125号に付けてみた。

いきなり完成状態はこちら。

少しツアラーっぽくなったw

これでおしまいだと寂しいので取り付け方法の工夫も書いておきますよっと♪

まず、この手の汎用ウィンドスクリーンはよほど運が良くないかぎりポン付けできないと思った方がいい。

なんらかの加工や工夫をして、とにかく付けてしまえ!ってな具合だ。

まず、付属の固定金具を仮にスクリーンに付けてみたけれど、固定ボルトだけではちょっと剛性がありす

ぎて穴周辺に負担がかかってしまい、いずれは割れる可能性があると予想してひと工夫。

ホムセンでなにか良い物はないかとウロウロしたら水道用品コーナーに都合の良い部品を見つけた。

水栓ゴムパッキン・直径20mm(呼び20水栓用)5個入りパック。

全国どこでも手に入りやすいだろう。

付属のビスじゃ長さが足りなくなるのでトラスビスM5×15mmも4個購入。

固定金具とスクリーン間にパッキンをはさんで固定する。

これで少しは緩衝材として機能し、穴が割れにくくなるだろう・・・

さて、問題はYBRにそのまま簡単に付くか?

絶対に付かない。w

仮に当てて位置決めや寸法を割り出した結果、高ナットを利用すれば付きそうなので実行してみた。

俺のYBRはYBR125KG用の純正ウィンドスクリーン付ライトガードを装着してたんだけど、マヌケ

な事にスクリーンをうっかり踏んで割ってしまったからライトガードだけが残っていた。

そのライトガードにあるウィンドスクリーン固定用の部分に穴が開いているから、高ナットをそこへ取り付

けてみた。

そしてウィンドスクリーンを仮に当てて固定金具の当たり方を確認し、都合が良い向きに金具の板を

曲げる。

モンキーレンチではさんで曲げるとやりやすい。

目見当と言え、何回か高ナットに当てながら微調整する。

こんな感じで一応は取り付ける事はできた。

トラスボルトM8×15mmで高ナットに固定する。

ただし、左右二箇所しか固定されていないから風に押されて後ろへ倒れる可能性も出てきた。

さて、どうしたものか・・・

無い頭を絞って脳みそを垂らしながら思いついたのが押さえ機構。

丁度、KG用のライトガードには上部にスクリーン固定用のボルトがあるのだ。

そこへ腕を付けてウィンドスクリーンの裏側から押さえるって方法。

ホムセンの金具売り場でよく見かける汎用金具を利用する。

都合の良い長さに切り、これまた汎用のゴム底脚(クッション)を適当なビス・ナット・ワッシャで固定し、

右のような物をこしらえた。

これを実装してみると、こんな具合にスクリーンが押さえられて後ろへ倒れる事が無い。

スクリーンの角度調整は金具の曲げ具合で決定すればいい。

良い感じに決まったね。

これじゃKG以外の車体には適応できないじゃないか!って思う読者のために代替案を見つけておいた

ので参考にしてくだされ。

まず、純正ライトのレンズ部を外し、ライトステーの固定ボルト用袋ナットがあるから外す。

抜き取った固定ボルトはM8×30mm。

こいつを今度はライトケースの内側から差し込んで、外側に先ほどの高ナットをねじ込めばウィンド

スクリーン固定部の完成。

ここにウィンドスクリーンを当てて固定金具を微調整しながら曲げてボルトで固定すればなんとかなる。

問題は傾き対策だけど固定ボルトをしっかり締めるか、あるいはメーターとウィンドスクリーンの間に硬め

のスポンジ緩衝材でも貼ってみるのも手だろう。

もちろん、ウィンドスクリーン付属の固定金具をワンオフで作ってもっといい固定方法を生み出すのもアリ

だ。

ちなみに中国本土ではどうやってYBRにつけてるのか?と言うとタオバオの画像を解析した結果、

おどろくべき方法で解決している。

無理やりウィンドスクリーンを曲げながらライト固定ボルトに共締め!(マジ

このウィンドスクリーンはポリカーボネイト製で曲げに強いからねw

でもちょっと無理しすぎるとやはり割れちゃうんじゃないかな?

とにかく汎用スクリーンなんかはどう取り付けるかが一番の問題だ。

そもそもこのモデルはXJR400やCB400SFみたいな180Φのライトの幅に合わせて成形されてるのだ。

YBRやEN、GN、CBF等の160Φライトにはなんらかの工夫で付ける必要があるので、ポン付け製品と

思わず材料だと思って入手して実行すると良い。

走って見た感じ、明らかにお腹~首まわりまでの風のあたり具合が減少して、手をかざしてみると

オデコ付近から上へと風が整流されてるのが分かる。

ロングツーリングや雨天時、真冬などに疲れが減るであろう。

雨の合間の晴れを利用してタオバオで入手した黒いシュラウドカバーを我が青YBRに付けてみた。

ものの5分の作業で簡単に付け替えられる。

例によってシュラウドを外す時は、左右の渡り板を外してから番号順に行わないとシュラウド側の

固定部を割ってしまう可能性があるので真似する人は気をつけて。

前出の「YANAHA」ロゴ(製造不良)は手持ちのタッチペイントに近似色があったので、マスキングテープ

で縁取りして修正しておいた。

写真じゃパっと見て修正が判別できないけれど、肉眼で観察すると分かる人には分かるw

この手の塗装はプラモデラーが得意そうだよね。

知人に居ればおだててやってもらうんだけど、あいにくフィギュアも含めてモデラーは居ない。

実装した感じがこちら。

こんな感じの色構成が純正でもありそうなくらいにいい感じになった。(自画自賛)

車体色が赤だともっと引き締まった雰囲気になるであろう。

タンク周辺の雰囲気が変わるので、ちょっと飽きてきた頃に実行するのにいい盆栽かも?

眺めてニヤニヤしてるのはオーナーだけで、他の人にはたいして興味をそそるような改造ではない。

へたすると事故車の合体マシーンに見えるかもしれないw

まさに盆栽!

YBR125に使える数多くの部品が揃う魅惑のサイト「タオパオ」へ輸入代行業社を通じて発注して

たけれど、今日帰宅したら届いてた。

今回は軽量物を中心に補修部品やら盆栽用まで色々。

出品者を代行業者の現地事務所がある上海に近隣した地域に限定し、2件に絞ってまとめたおかげ

注文から10日で届いた。

検品した結果致命的な問題は無かったけれど、それじゃネタにならないからいくつか公開してみようかと

思う。

まずは感心した物。

ゴムの劣化でひび割れが発生する可能が高く、問題になりそうなので予備品として購入したのがエアー

クリーナーボックスとキャブレター間のコネクティングチューブ。

俺のYBRは2007年式無印なのでVMキャブ用のチューブを選ぶ必要がある。

左は以前劣化してて取り外したチューブで右が今回来た物だ。

2007年式は5VLという型式が付与された部品なはずが、来たのは2D0で、まさか違う部品と寸法なの

かと焦ったけれど比較したら問題なしw

見た目、ゴムの質が向上してるようにも見えるけど、こればかりは実際に付けて屋外の環境下で数年観察

しなければ分からないから、まあこれでヨシ。

BSキャブ車を中国版VMやPC、PD、PE、PZなどへ変更する予定のオーナーにも朗報だろう。

2D0-E4453-00 20元

次は無印のタンク下部にあるシュラウド。

俺の車体色は青なんだけど盆栽用に黒を入手した。

ワンポイントで青や赤の車体色に黒のシュラウドを付けると印象がかなり変わるからお手軽盆栽だw

「YANAHA」キタ━━━━(゜∀゜)━━━━!!!!

我が目を疑ったが良く見ると単に製造不良である。

な~んだ・・・・ってわけにもいかない目立つ場所だな・・・

いちいちこんなので返品・交換手続きしてたら体力と時間が勿体無いので、あとでマスキングテープと

手持ちのシルバー塗料で修正しておこう。

どうせ40元だしぃ~~w

次が今回のメイングッズであるウィンドスクリーン。

出品ページの写真ではGIVIのマークがあったけれど、どうせ模造品が来ると期待してたら無地の物が

やってきた。

この方が希望に沿うので嬉しい誤算w(ネタ的にはGIVIマークが欲しかったけど)

透明の他にスモークなど3種類選べる。

タオバオ id=8709802064

35元なので割れたり深いキズを付けた時の予備のために2枚ゲットしたけど、重量は固定金具を含めて

1枚360gしかない。

日本国内で同一の物を買うと某社で9800円もするから、輸入のための送料を十分相殺できる買い物

である。

今回はいろいろ買って総重量3.1kg・送料は約4800円であった。

利用業者はYBR乗りの間では割りと有名な「チャイナマート」。

ここは母体が中国での工業用樹脂製品を扱う日本の会社・エイト工業が取引のノウハウを生かして始め

た「グッズエイト」がはじまりで、その後に専用サイト立ち上げと同時に「TAOBUY」と改名したものの、向

こうの規約によって改名されられて現在にいたるとの事。

まあ手数料や為替レートで若干上乗せされるが取引対応が非常に円滑で明朗会計。

一方、重量物を数点ほど某「NT」と名乗る業者に頼んでみたが、上記と同日に発注したにもかかわらず未だ

に経過も連絡も見積もりも来ない梨のつぶてなのでキャンセルした。

“ニッチ”市場ではあるが“貿易”に関して業者が違うとこうも対応に違いがあるのかと思った出来事である。

みなさんには取引額の大小であれ、円滑で安心して購入できる代行業者を選ぶべきだと進言する。

送料や手数料なんか相殺するような物を幾つか入れておけば案外よい買い物が出来ると思うよ。

もちろん地雷を踏んでも泣かない強い精神力も必要だww

「ネタは熱いうちに書け!」って事で、バイク用チェーンオイル実験やAZチェーンルブを注油した

で紹介したチェーンオイルの続報。

注文してたAZ(エーゼット)チェーンルブ・HyperWaterProof(自転車用)が届いた。

ハイパーだぜ!高防水だぜ! だけど自転車用だぜ!?

それでは素人実験教室開始w

CDケースに同量のルブを垂らしてから垂直に立てて、タレ具合から粘度の差を判断してみようってわけだ。

バイク用チェーンルブ・ロングライフと比較してみると・・・

ほぼ互角だけどハイパーさんの方がわずかに粘る感じ。

実際に指に付けて“くぱくぱ”してみると糸引きが有り、バイク用よりネバネバ感があった。

この感じはチェーンソーオイルの糸引きに近い。

ってことでチェーンソーオイルとの比較もやってみたよ。

おおおおお!自転車用のほうがあきらかに粘度が高いぞ!!

前出のバイク用チェーンオイル実験でバイク用ロングライフとチェーンソー用を比較した結果とも一致する

ので、バイク用、自転車用共に粘度が意外と高いのが分かる結果になった。

バイク用ロングライフと自転車用バイパーウォータープルーフはほぼ同じ粘度と言える。

でも、ちょっと心配なのが糸引きによってどれだけ飛び散りが起きるかと言う事。

チェーンをクリーナーで脱脂した後、ハイパーさんを注油する。

さし心地は非常に良いボトルとノズル形状だ。

ハイパーさんは注油してる時にも糸引きが起きてたよ。

注油後にタイヤを10周ほど回してなじませてから余分なオイルを拭きとったけれど、チェーンソーオイル

では起きてたスプロケとチェーン間の糸引き現象が見られなかったのが意外だった。

それでは走行試験へ・・・

約10㎞走った時点でお約束のサイドスタンドやスイングアームを見るとやはり余分なオイルが飛び散って

たけれど、タイヤ側面にはない。

初期の飛び散りはオイル特有の事なのでしかたなし。

持参したウエスで拭きとってからまた走りだした。

その後、約25㎞走った時点で再度飛び散り具合を目視してみるとまだ飛び散っている・・・

量は減ったものの、バイク用ロングライフオイルに比べると落ち着くまでに距離がかかりそうだね。

ただし、スイングアームの根本に注目すると垂れた跡が無い。

チェーンソーオイルの時は拭いても拭いてもいつまでもこの場所にオイルがベッタリと垂れていて

掃除に苦労したからハイパーさんの勝ちだな。w

自転車用で雨天時にも持続するのを目的に開発したらしいAZチェーンルブ・HyperWaterProofなので

オートバイのように長時間・高回転の条件には厳しいのだろうが、チェーンソーオイルよりはまだ用途に

向いてると感じたしだいだ。

雨天時のみに使ったりするのもいいし、家族の自転車と兼用すればさらに良し。

今回入手したのは持ち運びに便利な小型ボトルの50mLタイプなのでロングツーリングのお供にしよう

かと思う。

どちらがYBRに合うかはご自分で実際に使ってみてから判断されたほうがいい。

俺的にはLongLifeがオヌヌメ!

色々なタイヤを試してる我がYBR125。

リヤタイヤの交換などで意外と手間がかかり、夏になると汗だくの脱水症状が起きても

おかしくないので、楽をしようと中古ホイールを入手しておいたのを思い出してちょっと

履き替えてみた。

換えホイールがあると気軽に冷房の効いた室内や夜中でも新品タイヤをはめられる

からねw

ダンロップのTT100-GP・90/90-18のお古も付いていたが、真ん中が限界に近い。

しかし前オーナーの道路環境のせいなのか端は8分山でこのまま捨てるのはもったい

ないから久しぶりに“消しゴムタイヤ”を消費させるべく、いつもの山坂道へと向かった。

途中、ダム湖に立ち寄ったら話題のホンダ・GROMの非正規先行輸入版、MSX125

が停まっていた!

こうして並べてみるとけっこう大きく見えるでしょ?w

なんのことはない、カメラのレンズの圧縮効果と遠近法でそう見えるだけで、実際には

こんな感じの差があるのだw

シート高や最低地上高がYBRに近いのが予想外だった。

こりゃ正式にGROMが出回ったら人気に拍車がかかるだろうな~。

細部の作りも申し分なく近年タイ王国の生産技術が向上したのが良くわかったので

日本もうかうかしてられない・・・かつての工業国はいづこへ?

一方我が中華娘ときたら・・・あばたもえくぼだ、3日で慣れるし慣れたw

MSXオーナーさんに話をうかがったら不満点に「1速~2速間のギア比が離れて

いて、この間にもう1速ほしい・・・」が挙げられた。

イメージとして加速時に2速で一瞬もたつく感じなのか?

セロー225が1速~2速間で離れていて、2速または1速を1.5速にして欲しかった

からなんとなく理解できる。

ただしスーパーロー仕様の1速は使い方によっては便利で、YBRも1速が低めだけど

急坂やタンデム時に恩恵を受けてるはず。

いろいろ話をうかがってから別れて秋山方面へと足を伸ばした。

G用サイドスタンドの効果はこんな感じでごく普通のバイクと同じ傾斜角度で駐輪でき

るようになったな。

まだ慣れていないのでちょっと意識しながら停めてるけど、いずれは油断してうっかり

右にコカすだろうな・・・そんな時のためのエンジンガードだ。w

天気が不安定で時々ポツっと雨つぶも降ってくたから厳道峠経由で帰路を目指す。

バイクが立ったおかげでサイドスタンド駐輪での写真の印象が違う。

若いMSXやGROMも魅力的だが今は本妻のYBRが好き!(まだラブラブw)

YBR125シリーズの異端児、YBR125GとKG・天剣越野版は未舗装路の走行も想定した

ちょっとオフロードバイク風に仕立てたスクランブラーやダートトラッカーってところか。

詳しい仕様はよく知らないけれど、通常のYBR125に比べて以下の部分が違うらしい。

・フロントフェンダーは二分割式アップフェンダー

・フォークブーツ付

・フロントフォークのインナーチューブが30mm長い(リアサス長は不明)

・ライト下のYAMAHAエンブレム形状が違う

・ブレイスバー付ハンドルとバークッション

・ライトガード付(KGにはさらにミニウィンドスクリーン付)

・ブラッシュガード(ハンドガード)付

・エンジン底部プロテクター付

・キックスターター付(セルモータも健在)

・タイヤが世にも珍しいチューブレス仕様オフロードパターン(前後チェンシン製・3.00-18)

・サイドスタンドが約45mm長い

って事で、他はほぼ普通のYBRやKと同じだからG化コスプレは一部を除いて簡単だ。

実はこの中で流用が効果的なのがサイドスタンド。

以下の例に当てはまるYBRではG用のサイドスタンドに換装することで、サイドスタンド駐輪時

の傾きすぎを改善する事が可能。

・リアタイヤを3.25-18や3.50-18など、オーバサイズ化してる

・リアサスペンションをノーマル350mm(実測345mm)より長い物に換装してる

・前後タイヤ・サス共にオーバーサイズ化してる

俺のYBRはリアサスを360mm化してる関係でリアタイヤサイズがノーマル90/90-18や3.00-18

であっても結構傾き具合が大きく、道路端の駐輪時に路面排水の斜面の影響も受けて笑えるほど

傾く時もあるんだよw

そんな経験から他の物と一緒にタオバオ輸入しておいたので、いよいよネタとして換装を実行した。

こんな感じでG(KG)用サイドスタンドはノーマルに比べて若干形状も違うし全長も長い。

約45mmほど長くなるが、取り付け部分の形状やスプリング受けの柱の位置は同じ。

部品番号:2B9-F7311–00 STAND, SIDE (南米無印モデルPL調べ)

または 46S–F7311–00 STAND, SIDE (2011年KGモデルPL調べ)

参考:タオバオ内検索用語 「天剑越野 单撑」

・参考単価:30元

・出品店参考:「雅马哈网店摩配」 「2yamaha」 「乐乐摩配88」

注意:上記以外の出品者も見かけるが通常のYBR125用をG用として出品している例もあるので

画像を良く観察して選ぶようにするべきだと思う。

また代行会社経由でも越野版用と注意書きして注文しておくと良いだろう。

今回入手した物には2B9-F7311-00のラベルが貼られていたので無問題。

★追記(2013/10/23) 初期型K(2010年式)に装着したい場合は初期型KG用

である46S–F7311–00を指定注文しないと付かない。

2013年式以降のKは無印YBRと同じ構造になったので、

普通のG型サイドスタンド2B9-F7311-00で大丈夫です。

別件だが前用部品を念を押して注文したにもかかわらず、実際には後用部品が前用部品番号付袋

で梱包されて来た事があった・・・これが中国の商習慣の怖さでもあり安さでもあるww

交換方法はネジ外して入れ替えてネジを付けるだけ。

サイドスタンドの傾き改善方法の記事でも参照すると理解しやすいだろう。

実際に付いたのがこんな状態。

かなり傾き具合が改善されて普通のバイク並になったよ。

みなさんはご自分の実車のサイドスタンド下に何か板か雑誌でも敷いて、40~50mmほど浮かせて

傾き具合の良否を判定してから購入に踏み切ればいいかと思う。

なお、YSPモデルのYBR125Fiに関しては残念ながらKGスタンドをそのまま付けても発進できない。

サイドスタンド仕舞い忘れ防止用安全スイッチを操作する形状になっていないからだ。

どうしても!って考えてるFiオーナーはKG用を純正と同じ形状になるように鉄工所に頼んで溶接か切削

をしてもらうか、あるいは安全スイッチの機能を犠牲にしてスイッチの排除と配線のバイパスを行う他ない。

AZチェーンオイル(正式名:AZバイク用チェーンルブ・ロングライフ)のその後の話。

約450㎞の走行距離でもチェーンのコマに油分がちゃんと残ってる。

ローラーの表面をなぞると油分が指先に移るので油膜が保持されてるのが分かった。

晴天時走行のみだから雨天時は不明だけど、125ccの非力なパワーとは言え300㎞

以上の走行距離に耐えられるのなら上出来だと思うよ。

YBR125なら給油タイミングの400~500㎞ごとに1回注油すれば良さそうだ。

もちろん砂利道走行後や雨天走行後は軽く掃除をしてから注油すればなお良し。

オイル系チェーンメンテナンスを行なって苦節ウン年、やっと理想のチェーンオイルに

巡り会えたかも?w

雨天時を想定してAZ自転車用ウォータープルーフタイプも試してみたいところ

だけど、そもそも雨が降ってる時にわざわざバイクで出かけないからなぁ・・・

普段からチェーンの張り具合と清掃・注油さえしてれば、1回2回程度の雨で致命的な

ダメージを受ける事はない。

その後に放置さえしなければな!w

なんとなく勢いで大月市の深城(しんしろ)ダムまで来てしまった。

減水しててちょっと怖い。

ダム湖って満々に水をたたえているとそれなりに安心して見られるけれど、減水して水没

してた部分が露出すると人工的で不自然な景色になって違和感に恐怖を感じる。

曇天で山の上は降り出しそうだから松姫峠経由で帰らず、来た道を戻って帰宅する。

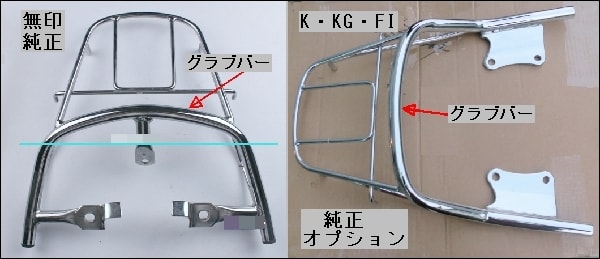

ネタ切れって事でもないけど、前から気になっていたYBR125シリーズのリアキャリヤについて

いろいろまとめてみた。

通称・無印と呼ばれてるYBR125には最初から純正キャリヤが付いてるので便利だけど、

詳しくは知らないがYBR125K・KGにはキャリヤではなくタンデム用のグラブバーが付いていて、

荷物を載せたり箱を付けたりする時に不便だって事でオプションのキャリヤに換装する人が居るらしい。

YSPモデルのFIの関しては最初から付いてるんだっけ?

さて、この純正キャリヤの不満はグラブバーと兼用構造なので、グラブバーが荷台から上に張り出して

いてシートまで被さるような荷物が大変積みにくい。

また市販のトップボックスの台座もどうにか付けられたとしても細い荷台の後方に限定されるので、

バランス的にも強度的のも不利だとひと目で分かる。

中国本土では大荷物からブタや鶏まで運ぶニーズに応えて社外品の大型キャリヤが数種類売られ

ている。

純正キャリヤのような張り出しが無く、工夫次第でいくらでも荷物が積めそうだ。

このモデルは大踏板(大型タンデムステップ・大踏台)が付け外しできて、荷台部分も太くて頑丈そうだ。

踏台部分は使い方しだいでサイドバッグや小箱などを下から支えたり縛ったりできるから、キャンプツー

リングにも便利だろうな。

右のK用はタオバオでお馴染みの「2ヤマハ」で見かけた物だけど、踏台の固定方法が画像じゃいまいち

不明な点がある。まあ、付くから発売してるんだろうけどね。

いろいろ調査した結果、残念ながら無印に関してはこの大型キャリヤしか販売されていない模様。

その後、検索語句を変えてみたら無印用の大型フラットキャリヤのみを発見した。

タオバオで id=18901038158 を探すと見つかるだろう。

ここの店は色々な物があって面白い。

それではいよいよ本題。

実はK系に適合する社外キャリヤが上記の他にいくつか存在するんだな。

左の物は残念ながらグラブバー付なので邪魔かな?って思う反面、荷台が太くてゴツイ。

このタイプ、実は某氏がYBR250用を人柱で注文し、なんとKGに無加工・ポン付けボルトオンで付く

事を実証した物だが、250用は幅が大きく違っていたと言う話もあるので、買うならYBR125K用を

探した方が得策だと思う。

構造を観察するとグラブバー部分だけ金ノコで切り取ってフラット化してもよさそうだ。

メインスタンドで立てる時のサイドグリップも残るので、箱を載せた後でも使いやすそう。

いいなぁ・・・うらやましいなぁ・・・どうせオイラは無印さ!(´д⊂)

右のタイプはシンプルでフラットで日本国内だと輸入代理店のアトラスが扱ってたと記憶するが、当然

タオバオでも黒や銀メッキ色の物が見つかる。

このモデルはGIVI箱を載せてるオーナーの間では評判がいい。

YBR250でも探したらゴツイのも見つけたよ。

横に張り出した荷掛け用のサイドバーまで付いている。w

工夫すればなんでも縛り付けられそうだし、普段は転倒時のガードとして役立ちそうだ。

ロングキャンプツーリングのお供にいいかも・・・

なんかこれに部品でも付ければパニアケースも付くんじゃね?w

ただし、最近(2016年)の話ではこのYBR250用キャリヤの固定部分は125と幅が違い、

体重をかけて幅を狭めたり一部をヤスリ加工、金ノコ加工しないと付かない話があった。

買うならYBR125K用でこの形を探した方が良いと思うけど、問題なのがあちらの商習慣。

少し加工すれば付くような物をあたかもポン付けできそうに売る店舗もあるので、覚悟して

おいたほうが良いでしょう。w

って事で、K系やFIの車体に関してはいろいろな社外キャリヤが選べていいね。

探せばサイドボックス(パニアケース)もあるらしいし単なる下駄バイクだけじゃなく、本格的な

下道ツアラーへと変化させられるYBRはこんな積載系盆栽を得意とする事が分かった。

レーシーに仕立てたい人には不恰好だろうけどw

参考:タオバオ内検索用語

「YBR125尾架」

「YBR125大尾架」

「YBR125大踏板」

「YBR125K尾架」

「YBR125K大踏板」

「YBR250尾架」

注意:重量物なので送料を含めた総額を甘く見ると支払いで腰を抜かすかもしれない

から、他の物と同時注文する時にはよく吟味するようにねw

例えば製品が2,500円、中国国内送料+EMS送料5,000円・計7,500円になっても驚かない

ように覚悟しよう。(国内で売られてる他車種の大型キャリヤの値段よりは安いけど・・・)

まあゴツくて頑丈な物だから検品もなにも無しで安い船便で送ってもらう手もあるか。

タオバオ代行会社に相談する手もあるだろう。

実は俺も現在注文中だから到着したら重量だけは公開しようかと思う。

重ささえ分かればEMSの概算が出るからね。