・カープ観光バスにて てくてくウオークの会にて 青野山登山に 参加しました。今回の参加者は、18名です、深呼吸クラブ代表の 清水正弘先生が同行して 戴けます。

・参加者の バスの 車内です。参加者18名、清水先生、添乗員の 20名です、何時もは 30-40名の 参加者ですが 今回は 18名と 少ない参加者です。

・広島を出発し 吉和SAで トイレ休憩です。休憩後 中国道にて 鹿野ICを 出て 津和野の 笹山登山口へと 進みます。

・笹山登山口の 駐車場に着きました。日本山岳ガイド協会の 清水 正弘先生による 準備体操です。

・清水先生は、海外の山旅の企画、同行されて いる先生で 私達の 里山登山へ 同行されて 戴け 感謝します。指導内容も さすが レベルが高く 上手です。

・準備体操が 終わり 車道を 登山口に 進みます。

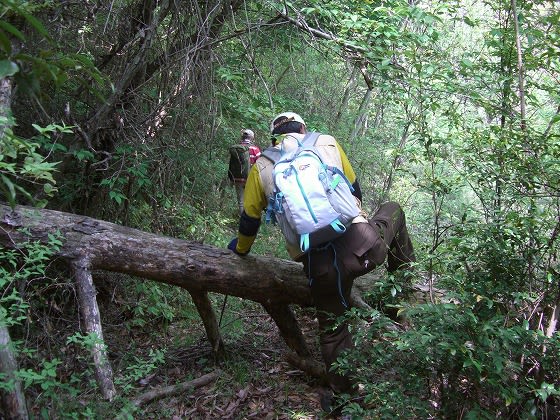

・笹山登山口に 着き 登山口より 青野山へ 登ります。先頭は 同行の 清水先生です。300Mを 一時間で登る 速で 登りますと 清水先生の 説明です。

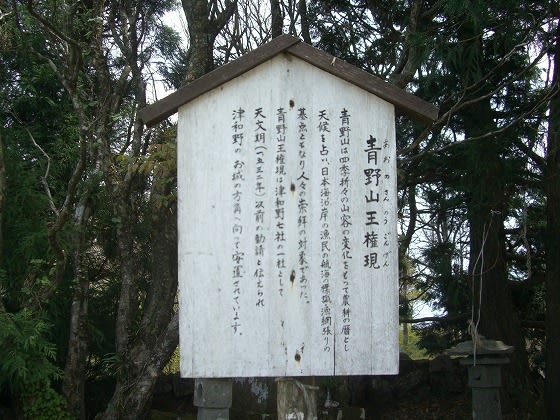

・この山道は、参勤交代時 利用した道との 説明版です。

・青野山 山頂へ 1.3キロの 案内表示です。先頭は、清水先生 そして 参加者18名 最後に 添乗員で 清水先生と添乗員さんは トランシィバーで 連絡を 取り合っています。

・清水先生が 先頭です、歩幅を狭くし登ります、速度は 安定していますので 私達は 登山道を 一列にて 登ります。歩く速さも 私が 楽に 着いて行けます、日頃の 山登りの 安定していない 歩き方が 反省させられます。

・登山道を 登りますと 赤い 鳥居があり 鳥居の 下を 山頂へと 登ります。

・本格的な 杉林の 登山道と なりました。先頭が 清水先生です。

・津和野小学校の児童のみなさんが 100Mごとに 山頂までの 距離を記入した 案内板が あります。

・山道横の木には、名前プレートが 親切に 取り付けています。

・歩き易い 山道ですが 坂は 急です。先頭は 清水先生が 引率していますので 歩く速さは 一定しています。

・後ろ組みも 元気に 坂道を 登って 来ています。

・あと 1000Mの 案内です。

・ここで 清水先生が 後方を 確認し 休憩し 衣服調整の 指示です。

・皆さん 衣服調整し 休憩しています。

・休憩後は、丸太棒による 階段道を 登ります、清水先生が 安定した 一定の速さで 登り 私達を リードしてくれてます。

・休憩は、30分毎に休憩となります。階段の登り坂道ですので 汗をかきましたので 休息が ありがたいです。

・再び 階段道を 登ります。

・後ろ組みも 階段の 急坂を 登って 来ています。

・階段の 登り道は 続きますが 山頂を 目指して 頑張って 登っています。

☆ 明日に 続きます・・・。