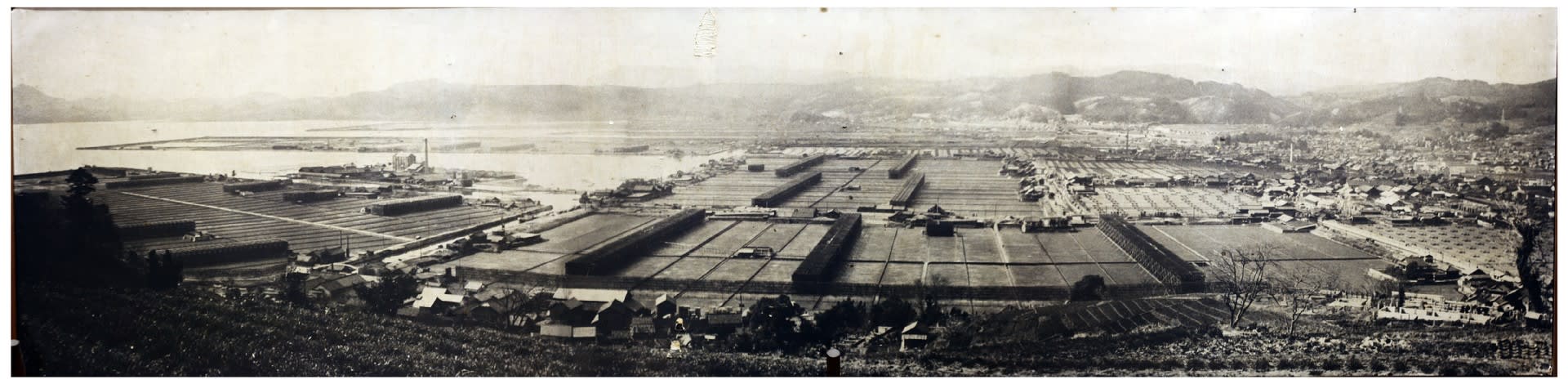

松永史談会次回例会にてこの斜め写真(A3サイズ=オリジナル画像サイズ)を配付します。

(なお、原板写真同等の、この古写真の高精細コピー版の活用方法を地元の自治連合会長と公民館長に対して口頭で説明の上、提供済み)

承天寺山から今津・高須方面を撮影(昭和30年頃)

矢野光治(昭和29年頃松永町助役)家アルバム中の航空斜め写真

出典:戦前期広島県資産家に関する基礎資料(1) <資料>広大経済学論叢34-2.2010

出典:戦前期広島県資産家に関する基礎資料(1) <資料>広大経済学論叢34-2.2010

参考メモ 融道玄に関しては融道男『祖父 融道玄の生涯』、2003.融ら明治期における古義真言僧侶としての宗教史的な評価は阿部貴子「真言僧侶たちの近代ー明治末期の『新仏教』と『六大新報』から」、現代密教23号、平成24,303-325頁。 思想的には融道玄は海外宗教学の紹介に終わった密教僧侶だが、その底流にはscience(唯物)-art(唯心)を論理化する途中で融自身行き詰ったからだと思う。あえて誤解を恐れずに言えばそれをうまく彼一流のレトリックでインテリたちを納得させてしまったのが物/心、水/油、主/客とかといった価値軸上で相反する両極に位置付けられるようなものを統合することを試みた西田幾多郎『善の研究』ではなかったか。 関連紹介記事(執筆中) 融道玄の東京帝大哲学専攻の先輩に心霊研究で東京帝大を追放された福来友吉(1869-1952)がいた。同年代(融は1872年、姉崎は73年生まれ)の宗教学者姉崎 正治とは第三高等中学-東京帝大哲学科と同じコースを歩む。 融道玄は哲学者(典型的な明治-大正期の御用学者)井上哲次郎門下(だが、明治30年に東京帝大に迎えられる融より5歳ほど年上の高楠順次郎に原始仏教研究面で薫陶をうけていたようだが、高楠自身からは美術史家のような職に就いたらどうかと言われ、誇り高き融は大いに憤慨)。梵語に造詣の深かった高楠(明治34年開講の梵語学講座では印度古文献=原典主義を推進)から見ればせいぜい英語・ドイツ語あたりでインドの原始仏教を研究していたに過ぎない融道玄などやはりどうしようもなくまどろっこしくとるにたらいない存在に感じられたのではあるまいか。 融は井上円了の哲学館(東洋大学)を媒介として、境野哲、渡辺海旭、加藤玄智、田中治六、安藤弘、高嶋米峰、杉村縦横とつながっていた。彼は高野山に妻帯肉食を持ち込んだ紛れもない”破戒僧”だったが同時に当時の停滞した日本仏教に対する改革運動の有力な推進者の一人でもあった。 『祖父 融道玄の生涯』というのを公立図書館に寄贈したが、送り主からは書評を求められている。

融道玄の両親:小田銀八夫婦墓(福山藩の郡方同心,小田家は芦品郡有地村出身)小田銀八の名前は福山藩による蝦夷地探査に携わった役人の中にも認められる。山林奉行を務めたので蝦夷地探査に行かされたのだろう。能吏だった。小田家は確か吉備津神社の大祝(おおほうり)家の家筋だったと思う。もしかするとこの一統は中世備後国衙の在庁官人系の由緒ある家筋だったのかもと推認されるが、この辺は要確認だ。融道玄の兄貴が誠之館教師小田勝太郎。

融道玄の両親:小田銀八夫婦墓(福山藩の郡方同心,小田家は芦品郡有地村出身)小田銀八の名前は福山藩による蝦夷地探査に携わった役人の中にも認められる。山林奉行を務めたので蝦夷地探査に行かされたのだろう。能吏だった。小田家は確か吉備津神社の大祝(おおほうり)家の家筋だったと思う。もしかするとこの一統は中世備後国衙の在庁官人系の由緒ある家筋だったのかもと推認されるが、この辺は要確認だ。融道玄の兄貴が誠之館教師小田勝太郎。

柳田国男の著作集は最近更新された。その最新版に別巻1(2019年3月刊)としてこの年譜が入っている。

私の調査旅行経験に照らしあわせて、日本民俗学(Ethnology)の父と呼ばれる大学者柳田国男の行動力のすさまじさには脱帽だ。飛騨では「山窩」の件に関しヒアリング。この辺り(岐阜県郡上八幡、白鳥を経由して石徹白/いとしろの大師堂(岐阜県郡上市白鳥町石徹白祠山 4(中在所))までの郡上街道)を私自身何度か訪れたことがあるのだが、この件(既知の事柄でもあった三角寛のサンカ研究)に関して柳田にその端緒があったことはうかつにもいままで不知だった。明治44年段階の話だが、この段階にすでに京都帝大のばりばりの研究者たちと交流をもっている。柳田を郷土研究(農学者新渡戸稲造が中心となって発足)を介して当初よりアカデミズムの中枢部において浸透を図ろうとしていたことが判る。 「農村経済と村是」は定本柳田国男集(第十六巻、1-160㌻)に「時代ト農政」に改題の上、所収明治41年に村田露月は沼隈郡書記に任官。明治44年には地方改良運動の郡側の受け皿:先憂会を立ち上げ雑誌「まこと」を創刊 東京帝大卒の医学博士井上通泰の著書『播磨風土記新考』、『万葉集新考』、『上代歴史地理新考』を若い頃何度かひもといてみたことがある。江戸時代の国学の学風を継承していた方であり、その当時のわたしは海外からの新着文献のチェックが日課でこちらのほうは古めかしすぎて活字を追うのもやや苦痛を感じたくらいだ。必要に迫られ森田節斎と武井節庵の勉強をしたことだし今後は井上の著書にも触れる機会を作ってこの香川景樹の傾倒者の誠に古めかしい著書を一度精読しなおしてみたいものだ。香川景樹の弟子といえば近世後期における町医者で松永村きっての文化人だった高橋景張(賴山陽が今津宿滞在時は今津薬師寺で漢詩の会を催し、宿泊は高橋屋敷で)がそうだった。 明治40年5月、柳田国男は兄貴井上通泰の話(「蕃山先生考」)を聞きに帝国教育会主催の報徳講演会に出席 柳田国男の研究はソシュールの『一般言語学講義』中の語を使えば、生活者から得た情報を雑誌論文という形で柳田国男が「通訳」「翻訳」する作業を通じてパロール(Parole)としての個別具体的な形での農民生活誌の書記化を行ったもの。柳田国男の後継者たちが『定本 柳田国男集』全36巻と言う形で提示したのは、いわばその総体としてのパロール全集(いまや柳田民俗学の「経典」的存在)。このパロール全集中から果たして、ランガージュ(language)を共有する「郷土」の人々のラング(langue,「辞書」 として、その社会集団の構成員のほとんどがその意味を理解し普遍的に運用できる言葉=folkloreの体系)を抽象可能なのかどうか。科学というカテゴリーからは外れるが三大編纂物として群書類従・古事類苑・国書総目録というのもある。そうではなく、柳田の意識の中にあった「科学」(scienceといった厳密なものではなく、やや情緒的な科学的と言うくらいの”科学”)というカテゴリーの内側において、もし可能とすればラングというのは一体どのようなものになるのかを今一度考えてみる事も必要だ。なお、周知のごとく後藤総一郎編『柳田国男研究資料集成』(日本民俗学を樹立した柳田国男に関する研究論文・評論・随想・座談会・著作解題・書評など1000篇以上を第I・II期/全22巻で集成)という編纂物がある。 関連記事 例えば伝統の発明ー郷土研究の時代ー写真で見る旧沼隈郡の昭和10年代-村田家資料中の古写真たち-あの井上通泰が柳田国男の兄貴だったとは

ここにも柳田国男執筆の福山情報

ここにも柳田国男執筆の福山情報

融道男(道玄の長男で医師の紀一の子:精神科医で国立大学医学部名誉教授) 著 『祖父 融道玄の生涯』 勁草書房 平成25年。 この本は書店購入は出来ず、創造印刷 白井担当、TEL 042-485-4466(代)より購入可能だ(¥3000)・・・・実際に読んでみたが、道玄の著書(英語辞書や翻訳書など)や主な投稿雑誌の抄録など掲載するなど貴重な内容を含んでいるが史料としては”融道玄日記”など翻刻されていないなどやや残念な部分が目立つ。本書が融道玄研究の出発点となることを願う。 わたし? ①融と高島平三郎との関係、②融の父祖;福山藩士小田(おだ)家のルーツが芦品郡有地・字迫出身の迫氏で、本姓は小田(『備陽6郡誌』外篇・芦田郡之2・小田家系、『備後叢書・1』、536-39頁)と言う点、そして③融が新仏教運動に参加した当初の思想を曲げて加持祈祷を肯定するようになった経緯:福来の高野山大学への招へいが何か影響していたか否か、以上3点には興味があるが・・・・・・雑誌「新仏教」CDーROM版 下有地の小田氏に関しては『備陽6郡誌・外篇 芦品郡の2』(備後叢書1、536-538頁に系図を掲載)

融道男(道玄の長男で医師の紀一の子:精神科医で国立大学医学部名誉教授) 著 『祖父 融道玄の生涯』 勁草書房 平成25年。 この本は書店購入は出来ず、創造印刷 白井担当、TEL 042-485-4466(代)より購入可能だ(¥3000)・・・・実際に読んでみたが、道玄の著書(英語辞書や翻訳書など)や主な投稿雑誌の抄録など掲載するなど貴重な内容を含んでいるが史料としては”融道玄日記”など翻刻されていないなどやや残念な部分が目立つ。本書が融道玄研究の出発点となることを願う。 わたし? ①融と高島平三郎との関係、②融の父祖;福山藩士小田(おだ)家のルーツが芦品郡有地・字迫出身の迫氏で、本姓は小田(『備陽6郡誌』外篇・芦田郡之2・小田家系、『備後叢書・1』、536-39頁)と言う点、そして③融が新仏教運動に参加した当初の思想を曲げて加持祈祷を肯定するようになった経緯:福来の高野山大学への招へいが何か影響していたか否か、以上3点には興味があるが・・・・・・雑誌「新仏教」CDーROM版 下有地の小田氏に関しては『備陽6郡誌・外篇 芦品郡の2』(備後叢書1、536-538頁に系図を掲載)雑誌「広島医学」10-7(1957-7)に「永井潜先生を憶ふ」という特集が組まれている。その中に「利を求めて病を追わざる者は下医、病を究めてこれと闘うものは中医、病める人を知ってこれを癒さんとするものは上医、病める国を憂いてこれを医せんとするものは大医」という東京帝大名誉教授永井潜(一八七六-一九五七)の言葉(医道観)を紹介したのが永井の教え子、沼隈郡高須村出身の医師:三島粛三(丸山鶴吉と同年代、関東大震災時に一家被災、ご本人は東京帝大に提出予定の法医学関係の学位論文用のデータなどを失ったことがもう一つの大きなダメージ)だった。

この言葉のルーツを最近になって知った。 唐代の名医、孫思邈(そんしばく)の著書『千金方』にある「上等の医者は国を治す、中等の医者は人を治す、下等の医者は病気を治す」という言葉がそれだったようだ。

永井は竹原の出身で,幼少期長谷川桜南を慕って,松永浚明館という漢学塾(明治16-18)で勉強していたときに、高島平三郎(写真は明治18年初秋/旧暦7月撮影、椅子に座るむかって左側の男性が永井に出会った当時の高島)と出会い、その才能を惜しんだ高島が、漢学塾をやめて師範学校付属の小学校に行くように説得。その後誠之館⇒第一高等学校(独語)から無試験で東京帝大医科に入学し、生理学教室の第二代目教授になった御仁。ドイツ・優生学の我が国への導入者として戦前の国家主義に魂を売った医者だが、著書には純粋な医学関係よりも哲学関係のもの,今日風にいえば生命倫理学方面のものが多い。終生高島平三郎を恩人として慕った。永井は岡山県井原出身の日本のビール王馬越恭平の甥に当たり、沼隈郡水呑村出身の帝室制度研究の権威で古典籍研究者(東京帝大史料編纂官・教授)だった和田英松の親族。永井の実弟が河相達夫(元外務省事務次官・・外交政策面では大蔵官僚の池田勇人の後塵を拝す。墓地は福山市木ノ庄町仁伍墓地・河相家墓地)。

永井潜にかんし,江川義雄『広島県医人伝』(第一・第二)、第一巻分の46-47頁に紹介記事。

最近永井の医学史研究の集大成『哲学より見たる医学発達史』、杏林書院、1950、1033+20頁の大著を入手した。古書店から届いたがまだゆうパックを開封していない。医学史研究では富士川游がとくに有名だが・・・・

町医者で広島県医学史研究家江川義雄(松永町出身)の場合、永井潜にかんし,江川義雄『広島県医人伝』(第一・第二)、第一巻分の46-47頁に紹介記事。

沼隈郡松永村出身の医者江川は富士川游に比べ永井は医学的業績面でこれはというものはないという言い方をしていたが、それはまったく正しい指摘なのだが、私などには、ドイツの優生学を我が国に根付かせようとした永井の精神(geist)には孫思邈の教えに忠実に足らんとしてちょっと力みすぎた印象を禁じ得ない。

大沢謙二述 東大生理学同窓会編『燈影蟲語』、昭和54年4月復刊(初版昭和3年)。

この本では大沢の後継者:永井について永井先生は恩師をまねて毎日乾布摩擦をしていると編集後記で。昭和53年段階には東京大学生理学教室では東条内閣に文部大臣をつとめた実験生理学の権威橋田邦彦の著書の宣伝を掲載。哲学史と生命倫理(優性思想)方面を主として研究した永井はいまの生理学教室では異端児・あだ花視されている対象か。

関連記事・・・後年永井は自身について、帝国大学教授としてその席を汚し、医学者としては堕落した生き方をしたと述懐。そういう心境に到達した時点でこの生理学者は完成されたと思われる。 唐時代の医書『千金方』については平安時代の『政事略記』巻95に登場

ヴィトゲンシュタインの「縄の比喩」とはギアツによれば以下のようなものだ。「縄というものは一本の縦糸端から端まで繋がってその独自性や特異性を定義し何らかの全体をつくっているのではない。重なり合うさまざまな糸が交錯しもつれ合う、一本の糸が終わるあたりに、別の糸が絡み、すべての糸がお互いに緊張を保って複合体をつくりあげ、部分的には途切れても全体的には繋がることになる」。ギアツはそうした糸をほぐし、複合体の複合性、つまり深い多様性を探ることこそ文化の分析が要請されているものだという。

ギアツの言う「縄の比喩」の原文をヴィトゲンシュタインの著書の中で探そうとしたが、いまだに果たせず。

ヴィトゲンシュタインの名言集

⇒「私たちが見ているのは、多くの類似性 ー 大きなものから小さなものまで ー が互いに重なり合い、交差してできあがった複雑な網状組織なのである」は雰囲気的には『縄の比喩』に似ている。

雑記帳 頼山陽の『日本外史』&『日本政記』(執筆中)

February 08 [Thu], 2018, 10:45

頼山陽『日本政記』・・・・神武天皇から後陽成天皇(秀吉時代)までの天皇を基軸に据えた紀伝体の史書&政論(日本の歴史に即して治政の在り方を具体的に論評。執筆の目的はお国の為になるような為政者・支配者の実際的な政治論書の提供だった)。山陽政治思想史ともいうべき性格を持つ(『日本思想史体系ー頼山陽』、岩波、解題)。本書に関しては徳富蘇峰の頼山陽研究に詳しいらしい。『日本政記』の種本だが、16巻(正親町天皇)までは林羅山の三男林 鵞峰 (1618-1680)著「王代一覧」、「大日本史」、それ以後16巻の「後陽成天皇」部分は関藤陰藤執筆分で典拠は頼山陽の「日本外史」。分量的には1-9巻(神武天皇ー近衛天皇)までが過半を占める。14巻・北朝最後の後小松天皇までが分量的には全体の3/4以上、この部分は「大日本史」が種本、それ以後は「日本外史」からの引用。外史は正史に対する民間の史書:稗史のこと。論賛部分は新井白石『読史輿余論』、安積澹泊『大日本史賛叢』からの引用。この点は『日本外史』も同様。

『日本政記』12巻は後醍醐天皇編だが、間違った年月日の記載を含め(『楮幣』とよばれる新紙幣、貨幣の発行について言及しているが、これらは計画され、3月には「乾坤通宝」発行詔書が発行されているが、乾坤通宝の存在は確認されていないなど)不正確な事項の記載も多々あるようだ。こういう部分は頼山陽のライターとしての未熟さ・杜撰さの発露(。作田『続日本権力史論』、183頁に乾坤通宝・楮幣の話題)。

第十二巻:後醍醐天皇では名分は備わっているが、建武の親政の悪政ぶり(施策が性急すぎ『二条河原の落書』にあるような世の中の混乱ぶり)に言及し、天皇の支配者としての資質のなさを指摘(後醍醐天皇は『大日本史』がいうような仁政を布き民生を安んずる為政者の資質を欠く御仁だった)。「宮室を営むを以て急となし、妃嬪を悦ばせるを以て務めとなす」(『日本政記』 340頁)、と。作田高太郎も頼山陽の影響を受け後醍醐天皇を捉えて子供が30数人いる▽力×倫男呼ばわり・・・・(この種の認識は浅薄皮相な頼山陽以来の後醍醐天皇観の反映だが、これは紫式部の執筆した一種の「栄花物語」たる『源氏物語』を主人公・光源氏を中心としたハレーム=頽廃小説だといった捉え方と類似の困った誤解の所産だ。わたしの理解では、多くの子孫を残すためのハーレムを形成することは今流の感覚で言えばまことに嘆かわしいことではあるが当時としては正統な王権行使であった)。その治世は後鳥羽上皇時代と同様で上下をあげて頽廃的だった、と(『日本権力史論』 240‐241頁)。頼山陽が注目したのは、そんな後醍醐天皇の資質の有無ではなく、悲惨な状況にあった天皇のために命を投げうってまで忠義を尽くし”嗚呼忠臣楠氏墓”と命名して徳川光圀を感激させた臣下:楠木正成の生き様の方であった。後醍醐天皇の近習の中では一番家柄の劣る楠木をその功名は永遠だとも頼山陽は書いているので、これは幕末の勤王家たちを十二分に鼓舞するところとなったこと疑いなしだ。

『日本外史』は後醍醐天皇という帝王としてはいささか資質に欠ける人物の有する本朝伝統的権威(天照大神を信仰する人物)に対する忠義の示し方に応じて忠臣/逆臣を区別し、足利尊氏は後者の典型(註解では国賊とも記載)、北条・足利氏は姦雄。前者の典型として家柄が劣り出自のもっとも卑しい人物:楠木正成を忠臣の代表として形象化している。いわく「楠木正成公の広大な節義は巍然として山河と共に並び存し世道人心を万年の後までも存分に継ぎ保つもの、それに引き換え姦雄:北条・足利氏らの権勢の持続期間は高々数百(2,3百)年、楠木氏と彼らの優劣は」明らかだろうとばかりの激賞ぶり。時間論のduration(持続時間)面から言えば楠木の節義は永遠の価値を有するものだが、姦雄(足利氏)の権勢はたかだか数百年程度のものだ、と(頼山陽特有の巧みなレトリック)。徳川幕府の長い繁栄は北条・足利とは異なり新田氏時代の善行・忠義のおかげだとも。

『日本外史』解説としては『日本外史』、岩波文庫(上)の尾藤正英のものが要を得ており、それを参照のこと。

日本外史を一種の文学作品、長大な叙事詩だと・・・・納得! 学問的には史実に関してやはり誤謬が多過ぎらしい。

論賛部分には「大日本史」・新井白石の「読史余論」、北畠「神皇正統記」などを参照した形跡

頼山陽の名分論(「名分のあるところ踰越すべからず」)からすると新井の足利将軍=国王、当時は天皇というものは実質的に不在だったといった歴史理解にはもう反発。

頼山陽のいう「尊皇」至上主義は討幕とか天皇親政への待望とは無関係。そもそも本書は老中松平定信に提出された軍記物の衣装をまとった朱子学的名分論の書で、為政者たちにとってはお馴染みの当然「史記」の書法などを手本とする。頼山陽の名分論は藤田幽谷が松平定信に提出した正名論(「君臣上下の名分を正すことの重要性を強調しつつ、幕府が天皇を尊べば大名は幕府を尊び、大名が幕府を尊べば藩士は大名を敬い、結局上下秩序が保たれるようになるとして、尊王の重要性を説く」)と同類。その限りにおいて両者は幕藩体制を擁護する尊皇思想に言及したといえよう。

本編(『日本外史』・第五巻:新田氏前記)は臣下の名分(朱子学的な名分= 立場・身分に応じて守らなければならない道義上の分限)などといった儒教的倫理観を、中国の古典に登場する人物、中心的には楠木正成を引き合いに出しつつ我が国の軍記物語の中に注入・改作した作品なのだ。プロット構成の中では楠木正成を後醍醐天皇の「夢想」、建武の親政の「寿命」を大坂・天王寺蔵聖徳太子「未来記」を持ち出しわずか3年だと楠木自身に予め悟らせるといった筋書きになっており、このように神のお告げ的要素を表現する在り方の中で、頼山陽のおそろしくDoxa(憶断)に満ちた原始的心性は全開する。ここでは天命・天誅の「天」に相当する普遍的価値を担う部分に「聖徳太子」が当てられていることにも注目しておきたい。(徳富蘇峰『人間山陽と史家山陽』1932、民友社…大正11年東京築地での講演会で「頼山陽は世の中をひっくり返すぞといった危険思想の持主ではなく、国家主義と皇室中心主義の唱道者」80頁)。

『日本外史・第五巻(冒頭の文章)』皇室に対する忠勤(王事に勤むること:勤王の精神)の乱れ、皇室(権威)自体の乱れの中での臣下(権力者:源平、北条)の横暴

徳川家は新田氏系得河氏・得川氏の末裔を称したので南北朝期の新田氏をハイライト化し、その背後に楠木氏らを配置するといった明らかに徳川幕府(日本外史の最終巻では時間をかけて慎重に天下を取った家康公を持ち上げ、だから徳川氏の治世が長続きしたのだと豊臣氏を引き合いに出しつつ称賛)にゴマすりをする(=媚びをうる)やり方を頼山陽は取っている。因みに*新田氏前記・楠木をメインに中興諸将;北畠・菊池・名和・児島・土居・得能の各氏を付記⇔新田前記を読むと軍記物語の形式を借りた家柄・門地の面で劣位にあった楠木正成一族を『史記』中の人物に準えながら特徴付け、楠木の行動を引き合いに出しながら儒教的な倫理(忠義・仁・名などの徳目)を唱道したまるで浪曲台本のようだ(執筆中)、『日本外史』は文化文政期の文芸作品『里見八犬伝』などと同じ土俵の上で眺めてみるというのもありなのだろ(たとえば成功例とは思えないが井上厚史「『南総里見八犬伝』と『日本外史』の歴史意識」同志社国文学 (61), 514-503, 2004-11 )。

名分論:名分を乱したものは激しく攻撃、それを守ったものには最大級の称賛を与える立場から記述。

頼惟勤によれば楠木正成との出会いに関して後醍醐天皇の夢想が契機となったといった記述があるらしい(中公バックス『頼山陽』 日本外史 、234頁)。

「瑞夢石」(夢枕に現れた霊石)というお題の漢詩屏風(幕末明治期・沼隈郡今津村)・・・・頼山陽の生きた時代の生活世界の中には現実の世界と夢の中の世界のことは同一の座標系の中で矛盾なく共存していたことがわかるだろう。

確認したところこの箇所だ。

夢想というのは頼山陽の心性の在り方の反映か。夢想は鎌倉時代の代表的史書:『吾妻鏡』にも出てくる言葉だが、『日本外史』のメインテーマ部分でのお伽話めいた筋立て。本書の性格の一端が少しく透かし見えてきた。

当時は「和臭」を嫌う風潮が徂徠派を中心に関東では強かったらしいが、山陽は地名・人名・官名は中国風に改めることを避け、日本語表記した・・・・この点は無問題。江戸を中国風に「武陵」とか「武昌」と表記されたらそれこそ困りものだ。森田節斎は日本は中国文化圏内に在ることを力説していたが、頼山陽の歴史制作も当然に『大日本史』、中国の「史記」「後漢書」「三国志」等を手本(=準拠枠として過去を再構成)としたもの。頼惟勤は本書が山陽の「日本にて必要の大典とは芸州の書物と呼ばせ申したき」(33頁)思いといった芸州№1主義の発露に過ぎず、本書が後時間(=時代)的に帝国主義「日本」の思想、勤王家を鼓吹した歴史的事実があったとしても、別問題。本書自体の価値とは一旦分けて考えるべきだ(36頁)という。

ただ、頼惟勤が日本外史研究史の中の平泉澄・和辻哲郎(「尊皇思想とその伝統」・・・山陽は詩人だ。したがって歴史叙述は学問的というよりは芸術的、その功績は歴史叙述の上にあるのであって、歴史探究の上にあるのではない、と)・丸山真男・尾藤正英(岩波文庫『日本外史1-5』昭和43年、解題:「日本外史」は人物中心の武家時代史であり、その中では個々人の人物の人間像を描写し、その心情の美しさ、行動の正しさや勇ましさを顕彰することに主眼が置かれていた。読者は山陽の記述を通じて武士(和辻のいう「臣下」)としての生き方、日本人としての人生観を学ぶことが出来た、と、34頁)らの論考をハイライトした時点で、頼山陽が帝国主義「日本」の思想に与えた影響とか勤王家を鼓吹した歴史的事実を『日本外史』そのものから分離して考えるべきだという論拠は半ば失われているというべきだろ。

私自身は『日本政記』『日本外史』はまことに下らない本だという印象を深くした訳だが、作田高太郎を理解するためには最低限、このくらいは通読しておく必要があろうと思っているところだ。頼山陽には被支配者側の事柄は視野に入っておらず、言及領域は支配者間限定。『大日本史』は為政者論、『日本外史』は臣下忠勤論、作田の『日本権力史論』三部作は支配される側の立場から行論されている。

『福翁自伝』では賴山陽は子供時代の教えの中で信じるに値しない存在だと思い込まされたこと、そして『学問のすゝめ』の中では

『日本外史』が説いたような儒教的名分論は根本的に否定(例えば明治7年4月執筆の第8編「我が心を持って他人の身を制すべからず」)。名分論は陰陽五行説同様の妄説。忠臣義士の死は徒死(無駄な死)・犬死だったという福澤の主張は当時大批判をあび、その弁解を,明治7年11月7日付けで慶應義塾59楼仙万記のペンネームを使い、時勢論を持ち出して弁明。時勢論では昔は忠死だった、だが今は対外的な懸案事項も関係することだが、そんなことは徒死同然だという風に反論。福澤の考え方は英国の歴史家E・H,カー風にいえば「歴史とは尽きることのない過去と現在との対話の中にある」ものだという事になろう。福澤諭吉は当たり障りのないことは言わないタイプで、「ああ言えば上祐」風のところもある位の抜群に頭脳明晰な御仁だった。

福澤は拝金主義の宣教師であって学校教育で商売をする人物だと言う意味の評伝『学商福澤諭吉』明治33を書いた福山藩出身の渡辺修二郎は明治3年故郷中津に帰る途中の福澤に対して,多分岡田𠮷顕(岡田本人は東京に出向中だったので、洋学者江木鰐水)らが誠之館の視察をお願いした。それを快諾した彼の主たる関心事は自分の著書や翻訳書がどの程度、誠之館の寄宿生達の間に浸透しているか、そしてそれらは海賊本ではないか否かと言う点にあっただろう言った調子の渡辺一流の勘ぐりを(意地悪く)書いていた。

◆「古い革袋に新しい酒を盛る」

浜野靖一郎『頼山陽の思想 日本における政治学の誕生』、東京大学出版、2014

『「天下の大勢」の政治思想史 -頼山陽から丸山眞男への航跡』, 筑摩選書 231, 筑摩書房, 東京, 400頁, 2022年