インドネシアのマルク(Maluku,モルッカ)地方といえば16-17世紀の世界経済に大きなインパクトを与えた香料(丁子、ナツメグ、メース)産地。18世紀になると英仏によって世界各地の植民地へ盗木移植が進む一方、香料貿易の独占の崩壊と香料価格の値崩れを恐れた、オランダによって香料生産地の制限措置が強化された。南モルッカ地方ではオランダによる植民地支配が長く続き、その間に住民のキリスト教への改宗が進んだ。

インドネシア独立(1950)後はジャカルタ政府の支配が強化され、ジャワ島やスラウェシ島など外部からイスラム教徒が多数送り込まれた。両者の対立はスハルト政権(1968-98年)崩壊後、周知のごとく一挙に表面化。

写真はアンボン島のパソにおけるイスラム教系住民の警備小屋(Laskar Jihad`Post)とそこに貼り出されたオサマ・ビン・ラデン(Osama bin Laden)のポスターだ。

インドネシアのLaskar Jihad, or ‘Holy War Warriorsは2000年にジャファ・ウマル・タリブによって結成されたもので、彼は1980年代後半にパキスタンでイスラム教神学を学び、1980年代後半にはアフガニスタンのムジャヒディンと共に侵攻してきたソ連軍と戦っていた(Laskar Jihad, or ‘Holy War Warriors,’ was founded in 2000 by Jafar Umar Thalib, who spent several years studying in Pakistan and fighting alongside the mujahidin in Afghanistan in the late 1980s.)

モルッカ地方全域で繰り広げられた民族浄化(Ethnic Cleansing)にもグローバル・ジハーディズム→Global jihadism(聖戦の論理のグローバル化)の影がちらついている。

この悲惨な実態を調査した報告書『Indonesia:Poso and Maluku』(2002)がこれ。実に綿密に調べ上げているので感心させられた。

セラム島中部(Maluku州Maluku Tengah県)にTeon Nila Serua郡という奇妙な名前の郡がある。

図中の赤丸が当該郡、紫色の■印はインドネシア内での位置関係 1979年の火山噴火で離島を余儀なくされたTeon島、 Nila島、 Serua島の島民(キリスト教徒、セラム島出身、漁民)たちの集団移住地(Kecamatan Teon Nila Serua 1982年)だ。彼らも1999年以後セラム島で迫害の洗礼を受けた。モルッカ地方の人たちの歴史は災害や戦争などによる定住と移住の繰り返しだったという部分もあるが、その悲惨さはこのレポにあるとおりだ。

バリ島やジャカルタでの爆弾テロといい、マルク地方における民族浄化といい、大義のない抗争を繰り返す、もの騒がせなラスカル・ジハードLaskar Jihadという組織である。

インドネシアの地図

インドネシアの地図

アンボン情報(Ambon Information Website)この島は南蛮貿易時代は日本人傭兵が活躍し、また第二次世界大戦中は日本軍の基地が置かれたところ(敗戦後はオーストラリア軍が日本兵の捕虜収容所として利用)。The Japanese Invasion of Ambon Island, January 1942 2001アンボン島におけるイスラム教徒とキリスト教徒との抗争:

2001アンボン島におけるイスラム教徒とキリスト教徒との抗争:

A Village in Maluku

AMBON: The Battle of Waai and the Ambon Demo.2001

その他の詳細地図(地形図)はアムステルダム熱帯研究所(KIT)のサイトよりある程度入手可能。検索方法はこのBlog内にて言及している。

上図中の黄色太い線)。

上図中の黄色太い線)。

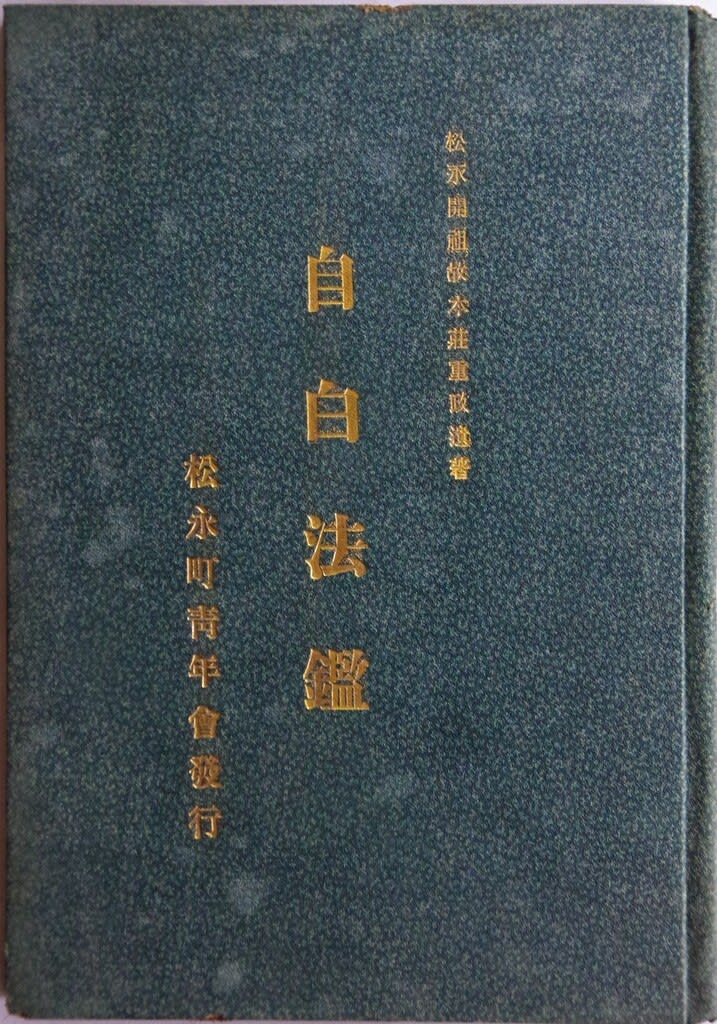

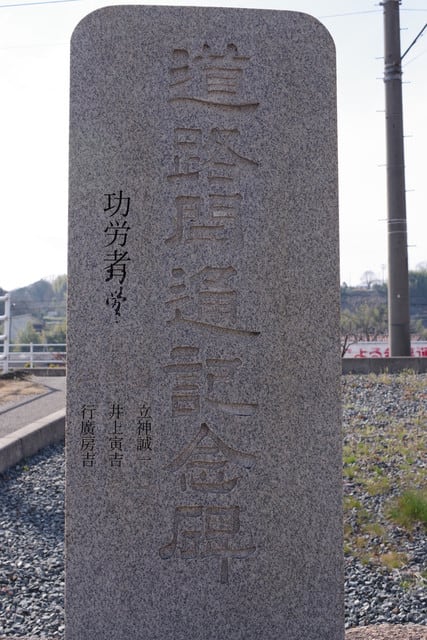

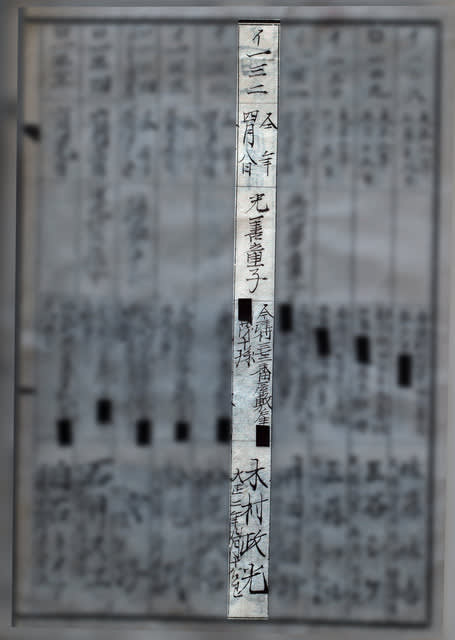

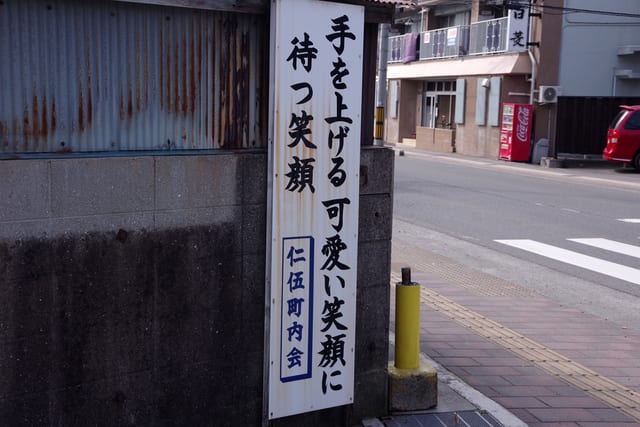

安部諭吉は高島の両親の墓とこの門田のお墓を「ほど近き」(安部諭吉「晴洲高島平三郎先生」、『高島先生 教育報国60年』、昭和16、188-192頁)と説明しているので賢斎夫婦墓も同じ仁伍地区にあったのだろ。

安部諭吉は高島の両親の墓とこの門田のお墓を「ほど近き」(安部諭吉「晴洲高島平三郎先生」、『高島先生 教育報国60年』、昭和16、188-192頁)と説明しているので賢斎夫婦墓も同じ仁伍地区にあったのだろ。