人生の最晩年、てか死を悟った本荘重政が当時の心境をつづった序文だが・・・。

「予が倅悔ゆべし」と序文の前段で書いていた。息子自身が過去に犯した過ちを自ら悔いなさいというものだ。その点に関しては親として自分としても責任を感じていたのだろう。本庄自身「我もまた悔いてかくなむ」と。これに続けて、子として親の死体を路上に遺棄したりしていると世間から嘲笑されることにもなりかねないとの危惧の念までも記している 。本庄重政父子の間には終生解消できない大きな心の溝(=わだかまり)のようなものが横たわり続けていたのだろうか。

。本庄重政父子の間には終生解消できない大きな心の溝(=わだかまり)のようなものが横たわり続けていたのだろうか。

それにしてもこんなことを書き残した親父本庄重政を息子はどういう思いで受け止めて来たのだろう。傷ついただろうな~。参考までに津田永忠の場合、馬鹿息子八助永元(梶坂左四郎)には大いに手を焼かされている。

こどもの世話にもならぬ孤高の晩年状態にあったことを感じさせる内容で、文章全体は上手くはない(=ぎこちなさすらかんじさせる)が力み少なくやや自嘲的ともとれるユーモアが込められている。本荘は自らの戒名を定め逆修塔を建てて亡くなった訳だが、自嘲的ともとれるユーモアという点に関して若干付言しておくと、自分の死後を他人に託せないという自分でもどうしようもない本荘の性分(本荘自身が多用した言葉で言えば「妄想心」)が心理的な反動形成としてそういう表現を選ばせたとしか思えない。

平仮名で書かれたことには読み手を意識したちょっとした配慮とか、いな逆に何か深い意図が込められているとかそういう部分があるのだろうか。戒名は如風院澱前本庄憐情露石居士(大居士にあらず)。如風は禅的な響きをもつ語だが、自分がそうありたいと願う理想の境地を示したものだろか。(松永村の竹原屋)高橋景張の戒名「風月庵・・・・」も同様。

ひとまず誤植からはじまって、誤解の有無をチェックすることが先決・・・・原史料には当たっていないが特に問題はなさそうだ。

『松永町誌』366頁。

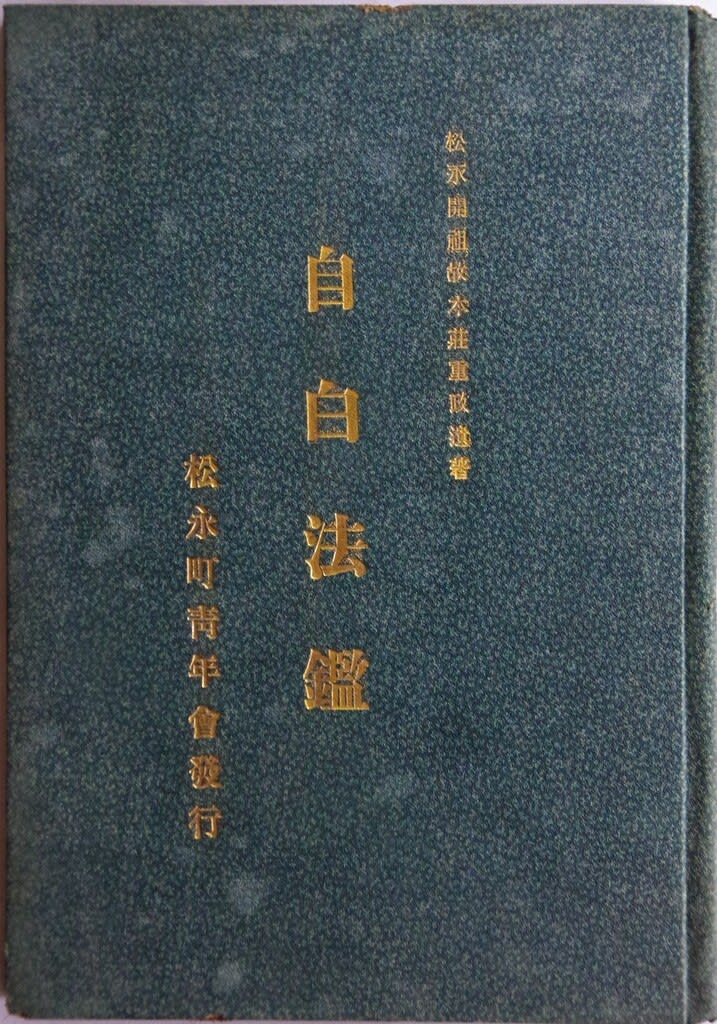

この文章は「書き集めて置きあらわせる反故」と謙遜表現をした本文=『自白法鑑』の序文とされてきたものだが、序文自体は逆修墓を建てた時の心境を吐露したものと考えた方がよかろう。

『自白法鑑』の文体とはかなり懸隔がある。

『自白法鑑』

最近の関連記事

重森 賴山陽の風景観批判(変・妙・絶・佳→賴山陽の風景に対する美意識はありふれていないこと、つまり珍しいもの=特化係数の「特大」に注目、本庄重政のいう「変」・「妙」は詩語 or NOT)

【メモ】全然関係のない話に飛ぶようだが、本荘重政の子孫に関しては『沼隈郡誌』中の浜本鶴賓の説明で納得するか、一大決心をして自分で徹底的に追究するかだが、私のように無関心のままでいるという第三の選択肢もありだ)