先日、けん太と夕食に、ピザを食べました。

冷凍ピザ生地を利用しての3種類。

この3枚目のピザをカットしたら・・・

「ねぇ〜ケーキの切れない大人なの?」と。

「へ???」

「認知ゆがんでない?大丈夫?」

「は???」

確かに、トマトとアスパラを切断しないようにと切ったら、いびつな6等分になってしまったんです

そのことを言われているんだろうなとはわかったんですが、

認知のゆがみ??・・・はい??? でした。

でした。

でした。

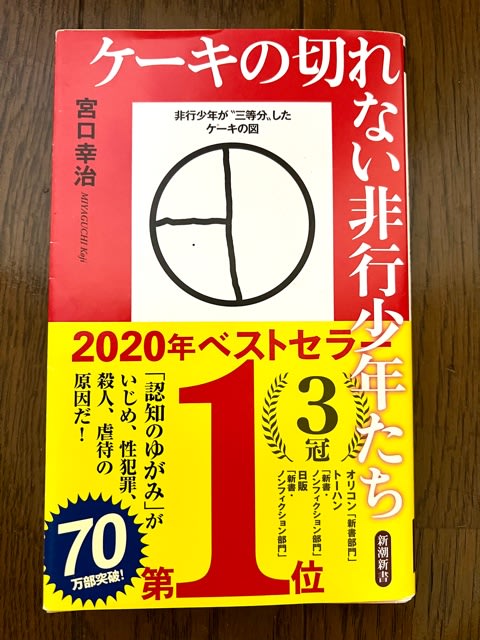

でした。そして、見せてくれた画像が、この本でした。

なんとなくタイトルに聞き覚えはありました。

ケーキの切れない非行少年って?

これが、3等分?というケーキの図にも興味を持ち、

気になって、さっそくその日にメルカリで購入しました

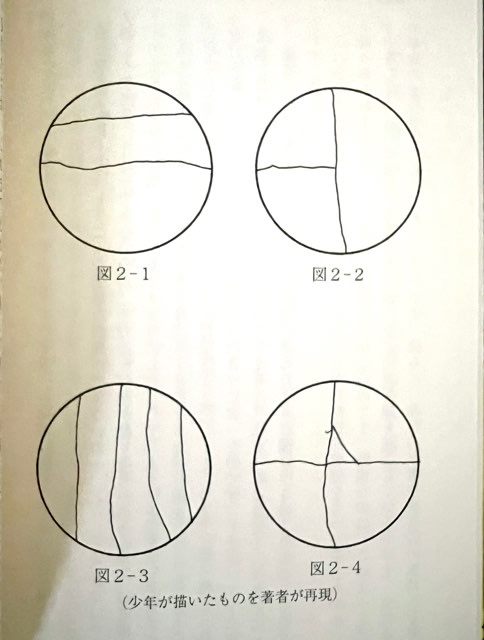

非行少年に、ケーキの図に3等分、5等分の線を引かせてみたら、悩んでしまい、全く書けない子がいる。

書けてもこんな感じだったり・・・

そもそも、等分になっていない

こんな線を引く子がいることに、まずびっくり

少年院の子は、漢字を書くことや計算ができない子がほとんどだそうです。

「後先のことを考える」には、計算能力が必要とのこと。

それがないために「ゲーム機が欲しかったから、人を刺してお金を奪った」となる。

人に借りるとか?、他の選択肢が思いつかない。

いろんな選択肢を思い浮かべるには、先のことを見通す力が必要。

でも、それがない。

「どうしてそんなことをやったのか?」と聞いても、答えられない。

更生のためには、自分のやった非行と向き合うこと。被害者のことも考え、内省すること。自己洞察が必要。

そもそもその力がない。

つまりは「反省」以前の問題なんだそうです。

そういう少年は、見たり聞いたり想像したりする「認知機能」が弱いそうです。

相手が睨んできた・・・と思っても、実際は、相手はそんなつもりは全くなかったり、

俺の悪口を言っていた・・・と思っても、実はブツブツ独り言を言っていただけだったり、

「認知機能」が弱いことで、5感から入った情報が間違っていたり、受け取った情報を間違って整理してしまったり、一部しか受けとれなかったり・・・そういうことが起きてしまう。

それが「不適切な行動」に繋がってしまうと考えられている。

矯正教育を行っても反省ができなかったりもする。

なのに、ひたすら「反省」を求められる。

ただ、これは非行少年だけの話ではないそうです。

人口の十数パーセントは、検査しても病名がつかない「境界認知」にいるとされ、

学校でもクラスに5人くらいの割合でいるそうです。

それぞれがいろんなストレスを抱えていて、場合によっては、非行に走ってしまうケースも。

そういう子たちは、成功体験が乏しいので、自分に自信がない。

なので「いいところをみつけてあげる」「褒めて育てる」「話をよく聞いてあげる」・・・そういう対応が望ましいと思われがちですが、

それだけでは根本的な解決策にはならないのだとか。

問題を先送りしているだけ。また戻ってしまうことが多い・・・と。

この言葉に問題の根深さを感じました。

例えば、勉強できなくてイライラしている子に「走るのは早いよ」と褒めたり、「勉強できなくてイライラしていたんだね」と話を聞いてあげたとしても、勉強ができない事実は変わらない。

小学生はなんとかそれで乗り越えられたとしても、中学生、高校生、社会でもそれでうまくいかなかった場合に、

「誰も褒めてくれない」「誰も話を聞いてはくれない」となってしまうことも。

直接的支援で勉強ができるようにならないと、根本解決にはならない・・・と。

勉強が苦手なら、他の得意なものを探して・・・

これまで、それでいいのでは?とは思っていました。

でも、現実問題もあるし、得意分野を探せといっても、できない場合もある

やはり、その子、その子なんだろうと思いました。

では、どうしたらいいのか?

実際に劇的に変わった非行少年の例もたくさん書かれていました。

親はどう関わればいいのか・・・

発達のことも。

医療少年院でも勤務されていた著者の、現場でのたくさんの事例・・・

とても参考になりました。

我が子が少しでも、もしやと思えるところがあるのなら、もちろんのこと、

そうでなくても、学校や社会に出れば、必ずそういう子と接する機会があるはず。

全ての方に読んでもらいたいと思いました。

理解されない子が少しでもいなくなりますように・・・

いつもありがとうございます。