実名が前提のソーシャルメディアを舞台に、職場の上司からの「友人」申請において、部下がプライバシーの線引きに戸惑い、トラブルに発展する事態。社内ルールなど一定の歯止めが必要だ。

フェイスブックなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて、会社の同僚や上司との付き合い方に工夫が必要になる場面が増えています。SNSの利用を巡っては、職場とプライベートの線引きが曖昧になり、思わぬトラブルに発展しかねません。SNSでの上司との接し方に悩む部下がいるのです。

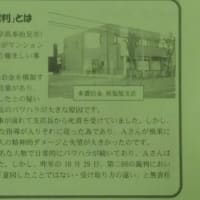

こうした事態をソーシャルハラスメントと呼ぶことがあります。職権などのパワーを背景に、本来の業務範疇を超えて継続的に人格や尊厳を侵害する言動で就業者の働く関係を悪化させたり雇用不安を与えたりするパワーハラスメント(パワハラ)になぞらえた呼び方といえます。

問題:上司からの“監視”に戸惑い

実名主義のフェイスブックで上司から「友人」申請をされ、「なぜ私を承認してくれないのか」と迫られた挙げ句、学生時代の友人らとの近況報告など気楽なやり取りを上司に読まれてしまう――。そんな状況に不安を覚える部下が増えているようです。

部下にしてみれば、プライベートでのやり取りまで、上司に“監視”されているような嫌な気分になったり、SNSへのコメント書き込みの返信を上司から過度に期待されたりするなどを、パワハラに近いものだと感じてしまうわけです。部下に近づきたがる上司の気持ちも分からなくはないですが、度を超すと部下には心理的な圧力になることを上司は知っておく必要があります。

こうしたSNSに対する上司の理解不足に加えて、むやみに部下のプライバシーには踏み込まないという配慮に欠けていると、問題が大きくなりかねません。親しさにも限度があるのです。

もちろん、SNSを利用する部下側にも自覚が必要です。ネットに書き込んだ内容は、上司を含め誰からでも見られる可能性があることを想定してプライバシー保護設定を利用したり、友人関係と職場での付き合いの区別をはっきりさせて、SNSを利用する際の登録を使い分けたりするなどの防衛策が時には必要でしょう。

対策:社内ルールで注意喚起

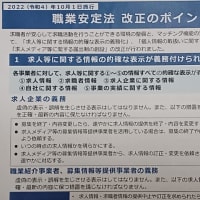

問題が起きるのを避けるため、企業は一定のルールを設ける必要もありそうです。仕事関係の相手には友人申請しないといった決まりを作ったり、ソーシャルメディア・ガイドラインの作成でSNSの利用に一定の規則を整備するのです。

これまでガイドラインといえば、従業員に対して「事業に関する情報はネットに書き込まない」「プロフィールに社名を記す場合は、発言は個人のものであって会社とは関係ないことを明記する」といった対外向けの情報発信についてのルールが中心でした。しかしこれからは内部向けのルールも必要かもしれません。

国民生活センターによると、SNSを巡るトラブルは増加傾向にあります。社外では、SNSを通じて知り合った相手から誘われてメールなどで個人情報を教えてしまった後、登録した覚えがない料金請求メールや出会い系サイトからの勧誘メールが執拗に届くといったトラブルに発展する事例があります。

企業は従業員のSNS利用を制限することはできません。ただ、ひとたびトラブルに発展すると、被害者になるのは利用者本人だと周知する必要はありそうです。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20131023/513144/?top_tl1

フェイスブックなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて、会社の同僚や上司との付き合い方に工夫が必要になる場面が増えています。SNSの利用を巡っては、職場とプライベートの線引きが曖昧になり、思わぬトラブルに発展しかねません。SNSでの上司との接し方に悩む部下がいるのです。

こうした事態をソーシャルハラスメントと呼ぶことがあります。職権などのパワーを背景に、本来の業務範疇を超えて継続的に人格や尊厳を侵害する言動で就業者の働く関係を悪化させたり雇用不安を与えたりするパワーハラスメント(パワハラ)になぞらえた呼び方といえます。

問題:上司からの“監視”に戸惑い

実名主義のフェイスブックで上司から「友人」申請をされ、「なぜ私を承認してくれないのか」と迫られた挙げ句、学生時代の友人らとの近況報告など気楽なやり取りを上司に読まれてしまう――。そんな状況に不安を覚える部下が増えているようです。

部下にしてみれば、プライベートでのやり取りまで、上司に“監視”されているような嫌な気分になったり、SNSへのコメント書き込みの返信を上司から過度に期待されたりするなどを、パワハラに近いものだと感じてしまうわけです。部下に近づきたがる上司の気持ちも分からなくはないですが、度を超すと部下には心理的な圧力になることを上司は知っておく必要があります。

こうしたSNSに対する上司の理解不足に加えて、むやみに部下のプライバシーには踏み込まないという配慮に欠けていると、問題が大きくなりかねません。親しさにも限度があるのです。

もちろん、SNSを利用する部下側にも自覚が必要です。ネットに書き込んだ内容は、上司を含め誰からでも見られる可能性があることを想定してプライバシー保護設定を利用したり、友人関係と職場での付き合いの区別をはっきりさせて、SNSを利用する際の登録を使い分けたりするなどの防衛策が時には必要でしょう。

対策:社内ルールで注意喚起

問題が起きるのを避けるため、企業は一定のルールを設ける必要もありそうです。仕事関係の相手には友人申請しないといった決まりを作ったり、ソーシャルメディア・ガイドラインの作成でSNSの利用に一定の規則を整備するのです。

これまでガイドラインといえば、従業員に対して「事業に関する情報はネットに書き込まない」「プロフィールに社名を記す場合は、発言は個人のものであって会社とは関係ないことを明記する」といった対外向けの情報発信についてのルールが中心でした。しかしこれからは内部向けのルールも必要かもしれません。

国民生活センターによると、SNSを巡るトラブルは増加傾向にあります。社外では、SNSを通じて知り合った相手から誘われてメールなどで個人情報を教えてしまった後、登録した覚えがない料金請求メールや出会い系サイトからの勧誘メールが執拗に届くといったトラブルに発展する事例があります。

企業は従業員のSNS利用を制限することはできません。ただ、ひとたびトラブルに発展すると、被害者になるのは利用者本人だと周知する必要はありそうです。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20131023/513144/?top_tl1