早朝、一冊の本を読み終えた。

閉じた本を前に、呆然としていた。

腹の底から、何度も何度も執拗にこみ上げるものがあった。

したたるものを拭わずに、正座したままの足を崩すことができなかった。

しばらく、呆然としていた。

無作為に、ページを開いた。

「八田が撮影した丸山が最期を迎えた部屋」というキャプション。

そこは宮島の寺の一室であるようだ。

青い蛍光ペンで線が引かれている行に目を落とす。

新劇人の戦争責任について、演劇雑誌の企画で朝日新聞の演劇担当記者・扇田昭彦のインタビューに、演出家八田元夫はこう語っている個所である。

『…… われわれの力では食いとめられなかったでしょう。しかし食いとめられなかった自分たちの弱さってものを、もう一ぺんほんとうに ー やつらが悪かったから戦争が起こっちゃったじゃなくて、大正デモクラシーの中でいい気になっている間にどんどんやられちゃって、一歩前進せずに後退後退したこの責任てものは、私自身と同時にわれわれ世代的な責任としてはっきりつかまえまければいけないと思っています』

書名は、『戦禍に生きた演劇人たちー演出家八田元夫と「桜隊」の悲劇』堀川恵子著 講談社

2017年7月6日 第一刷発行 である。

著者は「あとがき」にこうしるす。

演劇空間のすばらしさをかたり、その後に

『そんな夢と希望に満ち溢れているはずの演劇の世界が、蹂躙された時代があった。舞台はイデオロギーによって変節させられ、国家によって自由を奪われ、俳優は警察に連行され、演出家は拷問を受け、作家が警察署の中で殴り殺されるーー。わずか七十数年前にあった、この国の姿である』

芝居をやり続けるために、戦時に生きるのこるために、移動演劇隊に組して、農村や軍需工場をまわる「桜隊」は、原爆が投下されたその日に、疎開できずに広島に居残っていた。

たまたま広島を離れていた八田が、投下後の惨状に「桜隊」のメンバー一人一人をおっていく後半の筆は、読む者の内臓をぐっとつかんで離さない。

たまらん。たまらん。

しかし、最後まで読み続けなければなるまい。

この本は、戦前から戦中・戦後を通して、演劇一筋に生きた演出家・八田元夫の生涯をおいながら、俳優・丸山定夫 劇作家・三好十郎との三者の深い関わりを軸に、新劇人たちの生き様を通して戦争の内実を問うている。

実は、ずっと不思議に思っていたことの謎がとけた。

徹底的に焼け出された東京で、戦後の非常に早い時期にもかかわらず、映画・演劇・舞踊等々の舞台が再開された。その理由が書かれていたからだ。

私は、30数年以上も前に手に入れた『江口隆哉と芸術年代史』の記録記述を読みながら、封印されていた芸術や芸能の花が一気にひらく様子、そのことに合点がいかなかった。

野口が昭和21年に、江口・宮舞踊研究所の舞台を見て感動し、間髪を入れぬはやさで研究所に入門しモダンダンスを学ぶ経緯を知って、なぜだ、とその上演時期の早さに疑問を感じていた。

その理由が書かれていた。

昭和20年9月24日には、GHQが「都民の生活を明朗にするため」映画・演劇の興行を戦前とおりに復活される方針を明らかにし社会はその方向で動き出した、とあった。

ただし、それは表向きの理由で、本当の狙いは「占領軍への不満を吸収する装置を構築するためでもあった」と著者は書く。

なるほど。

すぐにも歌舞伎は公演を再開、映画も制作をはじめた。

おくれて新劇も復興していく。

この新劇のはじめての公演場所確保は、なんとGHQが手配までしてくれたそうだ。

なるほど。

******

一段と節操を失っていく、私の読書、DVD・その他の舞台鑑賞。

実のところ、自分自身でもハラハラしていた。

私は、いったい、どこへ行こうとしているのか。

しかし、ここまできて、ようやく照準が定まった。

これまで一見無頓着・バラバラに見えた読書も行動も、角度をかえて時代みるためだった。

猛烈に絡まった糸から、形がすこしずつ浮かび上がってくる、予感がしている。

それにしてもである。

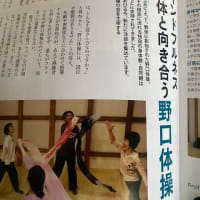

野口三千三の野口体操の道筋を重ねて見ると、複雑な思いに駆られる。

あとはもっと丹念に資料を当たり、人に会い、土地を訪ねたい。

「もし、野口体操に出会わなかったら」

振り返ると、一生、読むことがない本の数々が、周りに積み上がっている。

まだまだ道は長い。

時間は限られてきている。

しかし『一年は、八月十五日からはじまる』(野口三千三)

忘れまい!

合掌。

閉じた本を前に、呆然としていた。

腹の底から、何度も何度も執拗にこみ上げるものがあった。

したたるものを拭わずに、正座したままの足を崩すことができなかった。

しばらく、呆然としていた。

無作為に、ページを開いた。

「八田が撮影した丸山が最期を迎えた部屋」というキャプション。

そこは宮島の寺の一室であるようだ。

青い蛍光ペンで線が引かれている行に目を落とす。

新劇人の戦争責任について、演劇雑誌の企画で朝日新聞の演劇担当記者・扇田昭彦のインタビューに、演出家八田元夫はこう語っている個所である。

『…… われわれの力では食いとめられなかったでしょう。しかし食いとめられなかった自分たちの弱さってものを、もう一ぺんほんとうに ー やつらが悪かったから戦争が起こっちゃったじゃなくて、大正デモクラシーの中でいい気になっている間にどんどんやられちゃって、一歩前進せずに後退後退したこの責任てものは、私自身と同時にわれわれ世代的な責任としてはっきりつかまえまければいけないと思っています』

書名は、『戦禍に生きた演劇人たちー演出家八田元夫と「桜隊」の悲劇』堀川恵子著 講談社

2017年7月6日 第一刷発行 である。

著者は「あとがき」にこうしるす。

演劇空間のすばらしさをかたり、その後に

『そんな夢と希望に満ち溢れているはずの演劇の世界が、蹂躙された時代があった。舞台はイデオロギーによって変節させられ、国家によって自由を奪われ、俳優は警察に連行され、演出家は拷問を受け、作家が警察署の中で殴り殺されるーー。わずか七十数年前にあった、この国の姿である』

芝居をやり続けるために、戦時に生きるのこるために、移動演劇隊に組して、農村や軍需工場をまわる「桜隊」は、原爆が投下されたその日に、疎開できずに広島に居残っていた。

たまたま広島を離れていた八田が、投下後の惨状に「桜隊」のメンバー一人一人をおっていく後半の筆は、読む者の内臓をぐっとつかんで離さない。

たまらん。たまらん。

しかし、最後まで読み続けなければなるまい。

この本は、戦前から戦中・戦後を通して、演劇一筋に生きた演出家・八田元夫の生涯をおいながら、俳優・丸山定夫 劇作家・三好十郎との三者の深い関わりを軸に、新劇人たちの生き様を通して戦争の内実を問うている。

実は、ずっと不思議に思っていたことの謎がとけた。

徹底的に焼け出された東京で、戦後の非常に早い時期にもかかわらず、映画・演劇・舞踊等々の舞台が再開された。その理由が書かれていたからだ。

私は、30数年以上も前に手に入れた『江口隆哉と芸術年代史』の記録記述を読みながら、封印されていた芸術や芸能の花が一気にひらく様子、そのことに合点がいかなかった。

野口が昭和21年に、江口・宮舞踊研究所の舞台を見て感動し、間髪を入れぬはやさで研究所に入門しモダンダンスを学ぶ経緯を知って、なぜだ、とその上演時期の早さに疑問を感じていた。

その理由が書かれていた。

昭和20年9月24日には、GHQが「都民の生活を明朗にするため」映画・演劇の興行を戦前とおりに復活される方針を明らかにし社会はその方向で動き出した、とあった。

ただし、それは表向きの理由で、本当の狙いは「占領軍への不満を吸収する装置を構築するためでもあった」と著者は書く。

なるほど。

すぐにも歌舞伎は公演を再開、映画も制作をはじめた。

おくれて新劇も復興していく。

この新劇のはじめての公演場所確保は、なんとGHQが手配までしてくれたそうだ。

なるほど。

******

一段と節操を失っていく、私の読書、DVD・その他の舞台鑑賞。

実のところ、自分自身でもハラハラしていた。

私は、いったい、どこへ行こうとしているのか。

しかし、ここまできて、ようやく照準が定まった。

これまで一見無頓着・バラバラに見えた読書も行動も、角度をかえて時代みるためだった。

猛烈に絡まった糸から、形がすこしずつ浮かび上がってくる、予感がしている。

それにしてもである。

野口三千三の野口体操の道筋を重ねて見ると、複雑な思いに駆られる。

あとはもっと丹念に資料を当たり、人に会い、土地を訪ねたい。

「もし、野口体操に出会わなかったら」

振り返ると、一生、読むことがない本の数々が、周りに積み上がっている。

まだまだ道は長い。

時間は限られてきている。

しかし『一年は、八月十五日からはじまる』(野口三千三)

忘れまい!

合掌。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます