刀 青江

刀 青江

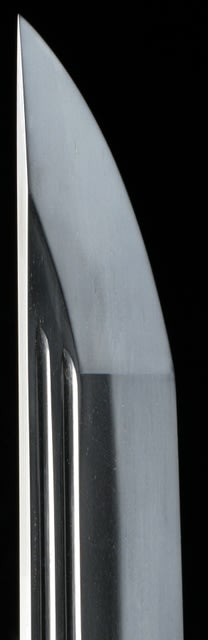

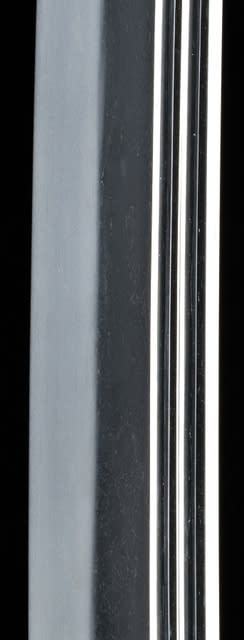

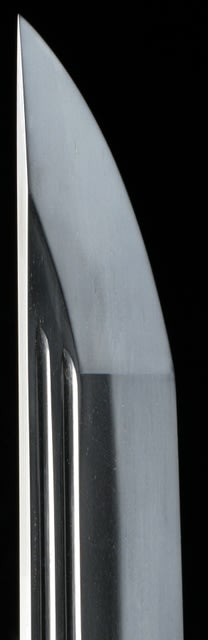

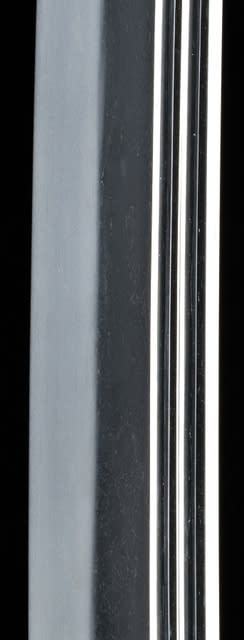

備中国の「青江」は何伝でしょうかと聞かれたことがある。青江鍛冶の作風は、近隣の備前のそれとは風合いが異なる。三原物に近い出来があることから、大和伝に含めるという人もいる。古青江は、平安時代に古備前鍛冶から分流したものと推考している方もいるが、断定は難しい。五箇伝と絡めないのが普通だ。「青江」というと、なぜか特殊な刀のように感じられるのである。鎌倉時代中期以前の、古青江は、とても古風であるが、その後から南北朝期の青江の時代に入ると、匂口の締まった直刃出来や逆丁子出来に特徴が強く現れるようになる。話題に上る「ニッカリ青江」などは刃文構成が逆丁子で、燃え盛る炎を想わせる。写真の刀は研磨によって直刃調に見えるのだが、実は逆丁子が交じる出来だ。日本刀の本を見ると、必ず「五箇伝」に関する記述が出てくる。作刀技術は「五箇伝」に必ず収まると考えている方が多いようだが、もちろんそれぞれが影響し合い、他国の技術を採り入れるなどして五箇伝に収まらない作風もできる。そういった五箇伝にこだわらずに、刀工の良さを鑑賞したい。

刀 青江

備中国の「青江」は何伝でしょうかと聞かれたことがある。青江鍛冶の作風は、近隣の備前のそれとは風合いが異なる。三原物に近い出来があることから、大和伝に含めるという人もいる。古青江は、平安時代に古備前鍛冶から分流したものと推考している方もいるが、断定は難しい。五箇伝と絡めないのが普通だ。「青江」というと、なぜか特殊な刀のように感じられるのである。鎌倉時代中期以前の、古青江は、とても古風であるが、その後から南北朝期の青江の時代に入ると、匂口の締まった直刃出来や逆丁子出来に特徴が強く現れるようになる。話題に上る「ニッカリ青江」などは刃文構成が逆丁子で、燃え盛る炎を想わせる。写真の刀は研磨によって直刃調に見えるのだが、実は逆丁子が交じる出来だ。日本刀の本を見ると、必ず「五箇伝」に関する記述が出てくる。作刀技術は「五箇伝」に必ず収まると考えている方が多いようだが、もちろんそれぞれが影響し合い、他国の技術を採り入れるなどして五箇伝に収まらない作風もできる。そういった五箇伝にこだわらずに、刀工の良さを鑑賞したい。