短刀 兼貞

短刀 銘 兼貞

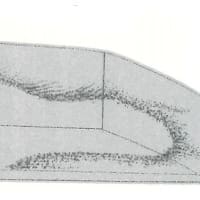

美濃国蜂屋郷に居住したことから蜂屋関(はちやせき)と呼ばれる兼貞(かねさだ)は、山城国達磨派の流れを汲む工。この時代の短刀らしい寸延びて覇気ある姿格好。地鉄は板目が詰んで小板目肌状に緻密な肌合いとなるも、細かな地景によって杢目肌が細かな地沸で覆われた前面に綺麗に浮かび上がる。直刃に浅く湾れた焼刃は、刃縁に小沸が付いて締まり、明るく冴え、繊細な働きを伴って帽子は浅く乱れこんで先に沸が付いて乱れ返る。このような作があることから、後の江戸時代の刀工は美濃鍛冶の技術を手本としたのであろう。一般に美濃刀は戦国時代の実用刀を製作していたとして低く評価されがちだが、実は多くの名品を遺している。

短刀 銘 兼貞

美濃国蜂屋郷に居住したことから蜂屋関(はちやせき)と呼ばれる兼貞(かねさだ)は、山城国達磨派の流れを汲む工。この時代の短刀らしい寸延びて覇気ある姿格好。地鉄は板目が詰んで小板目肌状に緻密な肌合いとなるも、細かな地景によって杢目肌が細かな地沸で覆われた前面に綺麗に浮かび上がる。直刃に浅く湾れた焼刃は、刃縁に小沸が付いて締まり、明るく冴え、繊細な働きを伴って帽子は浅く乱れこんで先に沸が付いて乱れ返る。このような作があることから、後の江戸時代の刀工は美濃鍛冶の技術を手本としたのであろう。一般に美濃刀は戦国時代の実用刀を製作していたとして低く評価されがちだが、実は多くの名品を遺している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます