・

山に藤の花が咲く頃

いつも車で通る道の傍に藤の花とよく似た

薄紫の花をつけている若木が、目につきました。

これは、

きっと桐の花に違いない!と、

いつか歩いて来てみたいと思いつつ今はもう10月末。

実がついているはずと出かけました。

はたしてその実は?

写りが悪いけど、

花札の桐を思い出させる姿。

これは美しいとは思えなかったものの

驚いたのは、こちら↓

桐の花のつぼみです。

初めて見ました。

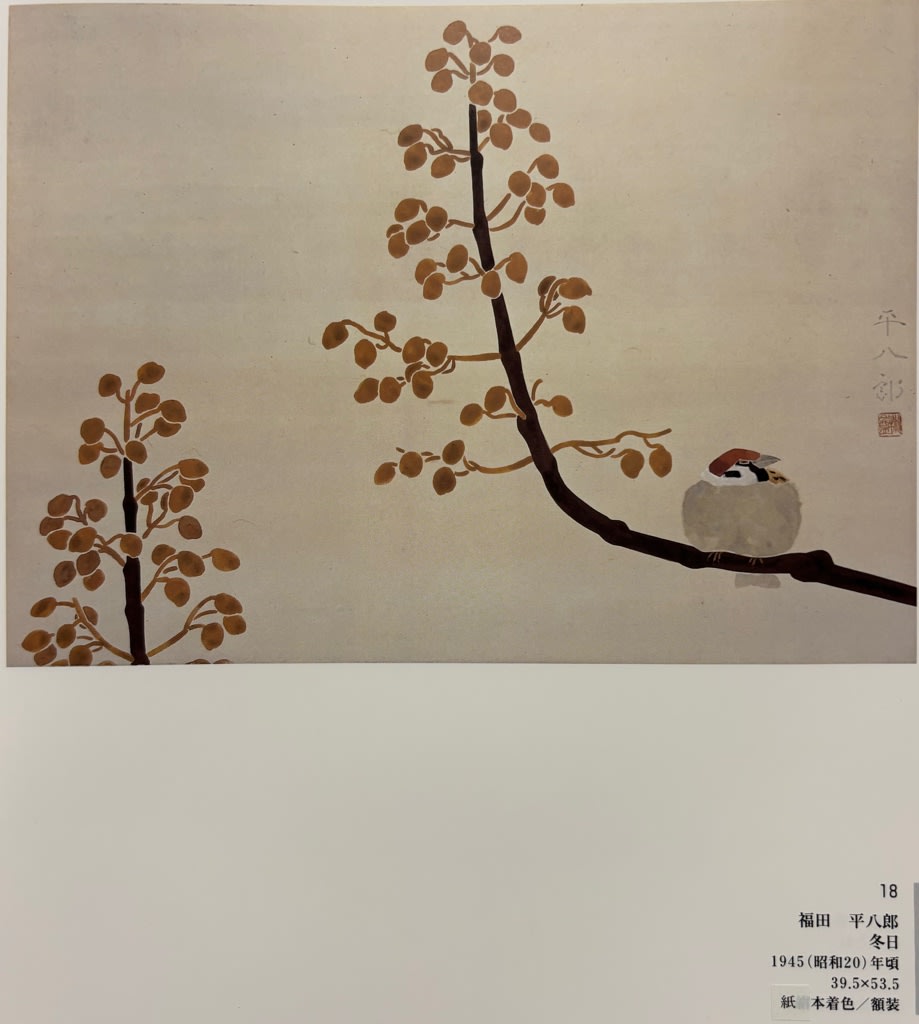

郷土の日本画家 福田平八郎の「冬日」

あの絵に描かれているあれだ!と。

(大分市美術館所蔵品選より)

冬の日の風景

桐のつぼみとふくら雀のみ描かれています。寒そう…ってなんとなくぼんやり見ていたあの絵は、桐の花のつぼみだったんだ!って

発見できてちょっと感動です。

その桐の花のつぼみがたくさん‼︎

来春は沢山の花をみる事ができそうです。

*

ご近所の植え込みでは、

猛暑の夏の間咲き続けた真っ白な日々草が

盛りを過ぎ、

いつの間にかその脇に玉すだれの花が満開になっていました。

💪

先日から肩を痛めてしまい、

毎日、病院に行こうかどうしようかと迷って4日が過ぎました。

桐の木まで、運転は控え大谷選手の様に

腕を抱えつつ歩いて行きました😅。

胸や首筋、肩とあちこち痛いのですが…。

気安く医者にかかれなかった昔の人はどうしていたのでしょうねぇ。自然治癒を待ったのですよねぇ。

表紙画像は、

途中で見つけたセンダンの実🙇♀️

.

.

.