19日の午後、寺小屋・入江さんの poetry reading 「【寺小屋】『言葉の時間』━「『吉永小百合、オックスフォード大学で原爆詩を読む』を読む」」に出かけた。入江さんとBGMと寝そべり担当のこまどり社のほか、私を入れて参加は六名。深谷を代表するサユリスト氏ももちろんいて、どうやら発端はこっちの氏らしかった。

きいて、よんだのは峠三吉の『原爆詩集』と江間章子『花の街』で、かんがえたのは、「げんばく」をすぐにはなれて、「にんげん」や「ことば」や「詩」のこと。入江さんに指されて、「にんげん」では先週きいた大けがをした整体師の話から唯物論と近代的思考、「ことば」では一九九〇年代「朝まで生テレビ」での池田晶子と西部邁の対話のことを話した。では、「詩」とは。

入江さんとみなさんの話をきいて思ったのは、ポエジーという「かみ」の三位一体。「ことば」がげたをはいたり、ふくらんだりして、えらぶらない特権を手にするのが「詩」だとずっと思っていた。

だから、詩はそこらじゅうに偏在する。確か去年死んだ辻井喬が詩のまわりの人々のことを、「感性の貴族」と書いていたのを三十年くらい前のたぶん「鳩よ!」で読んだ。

「わたしにつながるにんげん」の「かんせいのきぞく」のきおく。

またよんでください、「わにになって」。

さんぶん、いんぶん、にんげん。

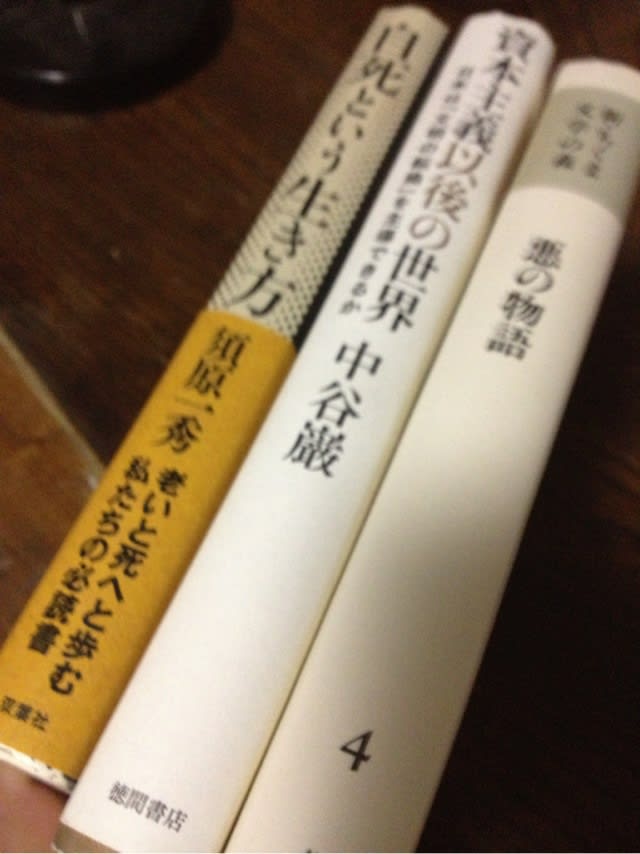

今日は深谷ベース「大人の自習室」に行けませんので、昼の間に少し読んだ三冊を宿題として提出します。

1)「悪の物語」

籠原のリサイクルで百円だったので何冊か買った松田哲夫編集シリーズの一から、ボードレールとカルヴィーノを。カルヴィーノの民話は、やはり強烈で優雅。何ヶ月か前、松田のエッセイで編集過程を読んでいたので、その点でもおもしろかった。

2)中谷巌『資本主義以後の世界』

経済畑の人で、この人の「転向」ぶりは、斎藤環著で読んだ「転向で思想は強化される」という概念を考える上でも興味があった。フォトリーディング的に読んでいるが、まず、「ウェストファリア体制」による「主権国家」という概念を「インチキくさい」といっていておもしろかった。

3)須原一秀『自死という生き方』

先週の「食語り」の時、椎名誠を探していたら出てきた2008年読書のベストをパラパラと再読。伊丹十三の「金色のおにぎり」は引用しようと思って持って行ったが忘れていた。

神々しいような清々しさで「死んでいくこと」を語る奇蹟的な書。この本の幸福論は、常に思い描いている。

というわけで、出席のみなさんよろしくお願いします。『翔んだカップル』論はまたの機会に。

うちでも外でもいろいろ動いた今日、初めて寄った籠原陸橋麓のリサイクル店で本を買ったのがうれしい。

まず、十冊くらい100円で出ていた「新・ちくま文学の森」シリーズをいっちょう全部買っちゃおうかと思ったが、良書は共有の法則に基づいて選び、『4悪の物語』(1994)と『6いのちのかたち』(1995)。

それからずいぶん前に毎日新聞でインタビューを読んで気になっていた中谷巌『資本主義以後の世界』(2012)100円。なぜか二冊あった。

おさえたはずの書欲がたちあがる中、みつけたのがこれだけ300円『映画とシュルレアリスム』(アド・キルー著、飯島耕一訳、美術選書、封がしてあって刊行年不明)。ちょっとしてから開けよう。

と、棚を探って気になったのがこれも100円、額田厳『結び』(法政大学出版局、1972)。まったくわからんが、挿絵も楽しい実用こねくり本の風情だ。

そして、「これ、ほしいんじゃない」と同行蔵主がみせたキューブリックだのフェリーニだのが揃った映画パンフレットからは、「1966年7月-8月国立近代美術館において」とある『ソ連映画の歩み』も100円。これまたほとんどわからんけど、紙も装丁もいいし、第3のビールほどの価格ならボンマルシェ。

という、ぶくぶく初冬の夕暮れでした。

なんだかだとあちこち出かけた連休も折り返しは夏のような暑さ。昼は原稿やら家の仕事やらで過ごし、晩は塾で中学生と乗法公式をやる。暑いからか眠そうなM君にどうしたときくと、昨夜は先輩が泊まりに来たというので何してたんだ、ゲームと『ガンツ』というのを借りてきてみました、何だその『ガンツ』って『ロボコン』のガンツ先生か、いやアニメなんですよと、しばしサイトと youtube を見ながらM君の解説をきいた。

(http://www.gantz.net/)

「田中星人」とか「加藤君」とか不思議なやつらが出てきて、そいつらは実は死んでいるのに殺し合うのだという。しかもへんてこな声で主人公が歌うラジオ体操の「あーたーらしーいあーさがきた」ってのが流れたり、ちょっと私などがみると笑ってしまう方が多いのだが、M君はおもしろいけどコワイですよ、これがつええんですよよと、何だか本気のようだ。むう、しかしこっちはこういうのをみておもしろがれるはずがないので、んー、おれはでもほかにみたい映画だの何だのいっぱいあるし、こういうの10分みるの耐えられなそうだからいいよ、といって日曜にみに行った、甥のキックボクシング会場で意外に勉強になった話とか、塾OBでM君も会ったことのあるやつが高校生の頃、夜道を自転車に乗っていて「おう、オマエ、ちょっとバトろうぜ~」と戦闘のお誘いを受けた話をしてげらげら笑い、M君にこれも私は全然知らない『デスノート』の話をきいたりして乗法公式に戻った。

両親が迎えにきてM君が帰った後、先鋭化する中学生文化について少し考える。ありていにいえば、情報の氾濫に伴う刺激性のインフレ化なのだろうが、とにかく価値観に幅がなさ過ぎる。

強度、過激、意外、皮肉。それに反して、あきれるるくらいシンプルな快感や、これも快感の一バリエーションとしての友情などといった価値が、その実、東浩紀氏がいう「大きな物語」を書いたまま、ディテールだけが語られている。

そのつまらなさをわかってもらうのには、それより高度な快感をもってしかできないと中高生と付き合ってきてよく思うのだが、「大きな物語」を欠いているなんていっても通じるわけはなく、ひとまず戦前のターザンシリーズとか『巨人の星』、もうちょっと後だとひとまずニューシネマあたりをすすめてもみるが、通じる場合とそうでない場合があって十分な力は感じられない。

そこで、原稿に戻る前に、手近にあった萩原朔太郎を手に取る。

大正の世に斬新な感覚から絞り出した作品を放った朔太郎の作品は、今読んでもまったくもってヘンテコで素晴らしく、そして誰にも真似できない。たとえば、この季節にぴったりのタイトルと、あっけにとられるみずみずしさを持つこの一編。

=======================

陽春

萩原朔太郎

ああ、春は遠くからけぶつて来る、

ぽつくりふくらんだ柳の芽のしたに、

やさしいくちびるをさしよせ、

をとめのくちづけを吸ひこみたさに、

春は遠くからごむ輪のくるまにのつて来る。

ぼんやりした景色のなかで、

白いくるまやさんの足はいそげども、

ゆくゆく車輪がさかさにまわり、

しだいに梶棒が地面をはなれ出し、

おまけにお客さまの腰がへんにふらふらとして、

これではとてもあぶなさうなと、

とんでもない時に春がまつしろの欠伸をする。

=======================

春に浮かれるばかりではいけない、こういう春があることを忘れてはいけない、そう思わせるこの言葉はとてつもなく豊かで“とんでもない”

※ありがたいことに「青空文庫」にあったのでそのままコピーできました。

(http://www.aozora.gr.jp/cards/000067/files/859_21656.html)

(Phはやけに荒々しく写った自宅の今日の庭の熱い「欠伸」。BGMはJ-WAVE「洋楽キング」。多分、渋谷陽一にぶつけているのだろう好プログラムで近田春夫登場が嬉しい。今日はなぜかジャミロクワイの特集。さっきの「金持ちでしょう。家行ったら羊がいっぱいいた」ってのは笑った)

(http://www.gantz.net/)

「田中星人」とか「加藤君」とか不思議なやつらが出てきて、そいつらは実は死んでいるのに殺し合うのだという。しかもへんてこな声で主人公が歌うラジオ体操の「あーたーらしーいあーさがきた」ってのが流れたり、ちょっと私などがみると笑ってしまう方が多いのだが、M君はおもしろいけどコワイですよ、これがつええんですよよと、何だか本気のようだ。むう、しかしこっちはこういうのをみておもしろがれるはずがないので、んー、おれはでもほかにみたい映画だの何だのいっぱいあるし、こういうの10分みるの耐えられなそうだからいいよ、といって日曜にみに行った、甥のキックボクシング会場で意外に勉強になった話とか、塾OBでM君も会ったことのあるやつが高校生の頃、夜道を自転車に乗っていて「おう、オマエ、ちょっとバトろうぜ~」と戦闘のお誘いを受けた話をしてげらげら笑い、M君にこれも私は全然知らない『デスノート』の話をきいたりして乗法公式に戻った。

両親が迎えにきてM君が帰った後、先鋭化する中学生文化について少し考える。ありていにいえば、情報の氾濫に伴う刺激性のインフレ化なのだろうが、とにかく価値観に幅がなさ過ぎる。

強度、過激、意外、皮肉。それに反して、あきれるるくらいシンプルな快感や、これも快感の一バリエーションとしての友情などといった価値が、その実、東浩紀氏がいう「大きな物語」を書いたまま、ディテールだけが語られている。

そのつまらなさをわかってもらうのには、それより高度な快感をもってしかできないと中高生と付き合ってきてよく思うのだが、「大きな物語」を欠いているなんていっても通じるわけはなく、ひとまず戦前のターザンシリーズとか『巨人の星』、もうちょっと後だとひとまずニューシネマあたりをすすめてもみるが、通じる場合とそうでない場合があって十分な力は感じられない。

そこで、原稿に戻る前に、手近にあった萩原朔太郎を手に取る。

大正の世に斬新な感覚から絞り出した作品を放った朔太郎の作品は、今読んでもまったくもってヘンテコで素晴らしく、そして誰にも真似できない。たとえば、この季節にぴったりのタイトルと、あっけにとられるみずみずしさを持つこの一編。

=======================

陽春

萩原朔太郎

ああ、春は遠くからけぶつて来る、

ぽつくりふくらんだ柳の芽のしたに、

やさしいくちびるをさしよせ、

をとめのくちづけを吸ひこみたさに、

春は遠くからごむ輪のくるまにのつて来る。

ぼんやりした景色のなかで、

白いくるまやさんの足はいそげども、

ゆくゆく車輪がさかさにまわり、

しだいに梶棒が地面をはなれ出し、

おまけにお客さまの腰がへんにふらふらとして、

これではとてもあぶなさうなと、

とんでもない時に春がまつしろの欠伸をする。

=======================

春に浮かれるばかりではいけない、こういう春があることを忘れてはいけない、そう思わせるこの言葉はとてつもなく豊かで“とんでもない”

※ありがたいことに「青空文庫」にあったのでそのままコピーできました。

(http://www.aozora.gr.jp/cards/000067/files/859_21656.html)

(Phはやけに荒々しく写った自宅の今日の庭の熱い「欠伸」。BGMはJ-WAVE「洋楽キング」。多分、渋谷陽一にぶつけているのだろう好プログラムで近田春夫登場が嬉しい。今日はなぜかジャミロクワイの特集。さっきの「金持ちでしょう。家行ったら羊がいっぱいいた」ってのは笑った)

今日はただの日記。ただし「文学」がテーマなので「読書」カテゴリ―に。

今週は風邪でふらふらしながらそれでもだいたい働いていて、たまに動かなくなってねこどもが上に乗っかる中で寝たり、要するに苦戦続きの中、今日は午前中から2日ぶりに風呂に入り、お午に同級生M君に誘われてすしランチに舌鼓を打ったまではよかったが、帰ると風邪薬もきいたかPC前で眠り、朦朧とした中で夕方に家を出て、昨日もそうだが風邪の時はニンニクだぜ明日は仕事もないから大丈夫だと進路をまあまあ餃子まるよしに進路を取るも、近づくと何か腹が張ってまあいいやという気になり、そういえば、まずいずいぶん前に仕事の資料として借りたサッカー本10冊返してなかったと市立図書館に行ったら金曜は7時までらしくまだ開いているのが、すっかり暮れなずむ6時。

そして図書館は、からだの生き返るところだと知る。

スーパー袋に入れて10冊をカウンターに。実は返却ポストもあるのだが、約半年10冊借りっぱなしの非を詫びるには、やはりカウンターで職員と対面すべきであろう。

ああ、すみません、ずっと借りっぱなしで申し訳ありませんと平身低頭に出るが、クールな女子職員は動じることなく返却処理を済ませるのはきっと彼女の優しさなのだろう。ここではたまに行く国会図書館のプロフェッショナリズムあふれる闘士公務員と違い、利用者に静かに注意することもない。まあ、それはそれでいいのかも知れないと自由を得た非道利用者は、ふらふらと書架に近づく。

実は朝、J-WAVE茂木健一郎が出ることをファンのOB・I君に知らせるべくメールを送り、やつが今、荒川洋司を読んでいて、この間貸した本か保坂和志をおもしろいといっていたので、東京猫さんのブログ(http://d.hatena.ne.jp/tokyocat/20061209#p1)で知った保坂と高橋源一郎の対談を読みたいと書き送っていたのだから、今回の図書館訪問は実は確信犯といえなくもない。しかし、そう思い込んでいた『新潮』にはその対談はなく、ぽろぽろといくつか拾い読みした後、最新刊の『文学界』を手に取って、手近な座り心地のいい一人いすに座った。

この1冊を抱えてのおそらく15分ほどは、小さな文字の中に体が溶け込んで、そして立て直されたような時間である。

まず、芥川賞青山七恵。この23歳は隣町熊谷出身とはきいていたが、インタビューを読むと、それは自宅にほど近い旧妻沼町だと知った。それはいいのだが、先週あたりか毎日の夕刊で読んだ受賞の弁、誰か雑誌で読んだというアーティストの言、実はたぶん自分もそれを読んだような気がする、「25歳は25歳の音楽をやらなければならない。28歳の音楽をやってもいいが、22歳の音楽をやっては絶対にいけない」というのを読み、何とりっぱな23歳だと思ったのと相似形に、「高校の頃好きだったアイスランド“というところの歌手”(強調筆者)ビョークが私の音楽が完成するのは60歳か70歳というのを読んで」と書いていたのにどどどどど。まったく己の23歳を考えて恥じ入った次第である。

ふーむと思って、次にずっと注目していたが未読の佐藤優の連載らしき『私のマルクス』。ロシア外交の裏を語って話題の元外交官作家の同志社大時代の学生闘争を描いた連載のようだが、何といっても神学生としての信仰を通低音に、革命闘争と時代論を交差させてとんでもない世界が語られていた。早くちゃんと著書を読もう。

そして高橋源一郎の連載評論『ニッポンの小説』。今回は川上弘美『舞鶴』の読解だが、その文字一つひとつをかき分けて、語りえぬところまで読んでいく姿勢にはあっけにとられる。途中、「行間」に関して荒川洋司の名も出てきたが、たとえばジョイスを読むこういのようにテキストはつねに開かれていなければならず、文学といういとなみのふしぎさ、きみょうさをうみだしていくこのテキストは、きっとでぃいえぬえいのにじゅうらせんのようにしんぴてきなものなのだろう。

ここで『文学界』を置いて、この時間を小林秀雄ならどんな風にいうのだろうなどと考えながら書架の間を歩き、周りを取り囲んでいる異様な本たちにたじろいだ。

世の中にはこんなに大活字本というやつがあったのか。

大活字本といえば、たとえば森鴎外とか中勘助とか、つまり高齢者うけのいい本くらいだろうと思っていたらそんなことはない。最新ベストセラー作家、東野圭吾とか重松清か、何というかすべての本が大きくなっていて、いつの間にかこれはガリバーの国に来てしまったのではないかと思うほどだった。

とはいえサイズはまあ、最近の中学生の教科書くらい。ダウンサイジングがすべてでないと常に言い散らかしている私だが、いくらなんでも遠藤周作『沈黙』が3巻に分かれているのでは大変などと思いながら、何となく読んでみたかった島尾敏男『日の移ろい』を少し読む。字がでかくて少ないから、読み進むにはかなりのページをめくらねばならず、これはたとえば寒い夜に布団の中で読むのには向かないななどと思ったりもしたが、本来そういうシチュエーションで読むものではないだろう。

と、ここで巨人の本地帯を去り、ほとんど学校には行かなかったとはいえ元仏文学徒として、知らない本屋に行っても実力を探るためにまず立ってみるフランス文学コーナーへ行く。近年の不調から蔵書は少なくなり、卒論にしたヌーヴォーロマンの作家などはほとんど見かけないのはさびしいにしても、当然よく知る名は何人も目に入る。そんな中、一冊取り出したのはヴァレリー論に始まる松浦寿輝『謎・死・閾 』。

そうだ、こういう本は4400円くらいするんだ。これじゃちょっと買えないぞ。

だいたい松浦寿輝の本は文庫でも高いからなかなか買えないということを思い出し、その見事な文体の評論に読み入る。

数葉の写真におけるガストン・パシュラールの「手」の中に性愛とはまったく別の「官能性」を見出し、その分析をサルトルのそれと比較する。結局、その相違を両者の出自に求めるあたりがぞっとするくらいエレガントだ。

そして、こちらは名前すら初めて知ったエミール・シオランの『涙と聖者』論。これも今までにニーチェに関する本を何冊も読んできたけれども知らなかった「私は涙と音楽とを区別するすべを知らない」を絶妙のタイミングで引きながら、鮮やかにかつ美しく開帳する異端の思想家の思考は実に刺激的だった。金井裕、出口裕弘の名訳への賛辞も忘れないところも行き届いていて気持ちがいい。

と、ここまでで約50分。

美しいリズム、しなやかな思考に浴びるように触れていると、何だか風邪気味のからだがすっと軽くなった。

これら文学がニューロンにつくり出した、茂木健一郎のいうクオリアが肉体にも作用するのかも知れない。高橋源一郎が同じ評論中で、どうしようもなくなった時は本棚から何か取り出して読んでみるというようなことを書いていたが、そういうものだと思う。

毎日浴びるように酒を飲んだり、少しでもおいしいものを食べようとしていて、それはからだにいいと思うけど、奇妙なことに肉体とはあまり関係のなさそうなことがからだにいいことがあるみたいだ。

4400円を借りていってまたも半年くらい拉致するという手もあるが、それはやめておいた。ここにあって、パシュラールがシオランがまだそれを知らない誰かを刺激する方がずっといい。人口10万の街でこれを手にする人間が何人いるか知らぬが、家に持ち帰って可能性を狭めることは罪な、はしたない行為のように思われた。

クロージング音楽がかかる中、手ぶらで図書館を後にして、餃子はやめてまいどやでサンドウィッチと焼きそばロール、ごぼうパンを買い、「サンドウィッチすぐ食べなかったら冷蔵庫に入れてください」というお決まりのフレーズをきいて塾へ。中2M君と「結局、いえるかどうかがわかればいいんだから」などといいながら証明や、逆は真か、などの数学をやった。「証明」の是非はよく議論になるが、「いえるかどうか」がわかるということを学ぶことは悪いことではないとは思う。

しかし同時に思う、「わかる」ことは学ぶことのほんの一部でしかなく、それは「わからないこと」のおもしろさ、よろこびにくらべたらまったくちっぽけでしかない。わからない、知らないということに叩きのめされ、以前にインタビューしたある女性アナウンサーの言葉を借りれば「ポジティブにちっぽけな私」を感じることは、こんなにも楽しいことなんだ。

だけど「わからないのすばらしさ」を知らせるにはどうしたらいいか、それは「すばらしくわからない」から、今はその「わからなさ」を「わかる」ために、小さな「わかる」を積み上げるしかない。

それは“正しい”のだろうか。

(BGMは金曜夜の定番NHK-FM渋谷陽一。何と Public Image Ltd. がかかり渋谷氏も久しぶりにきいたといっていたが、やつらは仏文学徒時代の20歳の頃中野サンプラザでみたのを思い出し、このわからなさの前でたじろいでいた自分を思い出す。さて、勢いつけて仕事の原稿書かねば)

今週は風邪でふらふらしながらそれでもだいたい働いていて、たまに動かなくなってねこどもが上に乗っかる中で寝たり、要するに苦戦続きの中、今日は午前中から2日ぶりに風呂に入り、お午に同級生M君に誘われてすしランチに舌鼓を打ったまではよかったが、帰ると風邪薬もきいたかPC前で眠り、朦朧とした中で夕方に家を出て、昨日もそうだが風邪の時はニンニクだぜ明日は仕事もないから大丈夫だと進路をまあまあ餃子まるよしに進路を取るも、近づくと何か腹が張ってまあいいやという気になり、そういえば、まずいずいぶん前に仕事の資料として借りたサッカー本10冊返してなかったと市立図書館に行ったら金曜は7時までらしくまだ開いているのが、すっかり暮れなずむ6時。

そして図書館は、からだの生き返るところだと知る。

スーパー袋に入れて10冊をカウンターに。実は返却ポストもあるのだが、約半年10冊借りっぱなしの非を詫びるには、やはりカウンターで職員と対面すべきであろう。

ああ、すみません、ずっと借りっぱなしで申し訳ありませんと平身低頭に出るが、クールな女子職員は動じることなく返却処理を済ませるのはきっと彼女の優しさなのだろう。ここではたまに行く国会図書館のプロフェッショナリズムあふれる闘士公務員と違い、利用者に静かに注意することもない。まあ、それはそれでいいのかも知れないと自由を得た非道利用者は、ふらふらと書架に近づく。

実は朝、J-WAVE茂木健一郎が出ることをファンのOB・I君に知らせるべくメールを送り、やつが今、荒川洋司を読んでいて、この間貸した本か保坂和志をおもしろいといっていたので、東京猫さんのブログ(http://d.hatena.ne.jp/tokyocat/20061209#p1)で知った保坂と高橋源一郎の対談を読みたいと書き送っていたのだから、今回の図書館訪問は実は確信犯といえなくもない。しかし、そう思い込んでいた『新潮』にはその対談はなく、ぽろぽろといくつか拾い読みした後、最新刊の『文学界』を手に取って、手近な座り心地のいい一人いすに座った。

この1冊を抱えてのおそらく15分ほどは、小さな文字の中に体が溶け込んで、そして立て直されたような時間である。

まず、芥川賞青山七恵。この23歳は隣町熊谷出身とはきいていたが、インタビューを読むと、それは自宅にほど近い旧妻沼町だと知った。それはいいのだが、先週あたりか毎日の夕刊で読んだ受賞の弁、誰か雑誌で読んだというアーティストの言、実はたぶん自分もそれを読んだような気がする、「25歳は25歳の音楽をやらなければならない。28歳の音楽をやってもいいが、22歳の音楽をやっては絶対にいけない」というのを読み、何とりっぱな23歳だと思ったのと相似形に、「高校の頃好きだったアイスランド“というところの歌手”(強調筆者)ビョークが私の音楽が完成するのは60歳か70歳というのを読んで」と書いていたのにどどどどど。まったく己の23歳を考えて恥じ入った次第である。

ふーむと思って、次にずっと注目していたが未読の佐藤優の連載らしき『私のマルクス』。ロシア外交の裏を語って話題の元外交官作家の同志社大時代の学生闘争を描いた連載のようだが、何といっても神学生としての信仰を通低音に、革命闘争と時代論を交差させてとんでもない世界が語られていた。早くちゃんと著書を読もう。

そして高橋源一郎の連載評論『ニッポンの小説』。今回は川上弘美『舞鶴』の読解だが、その文字一つひとつをかき分けて、語りえぬところまで読んでいく姿勢にはあっけにとられる。途中、「行間」に関して荒川洋司の名も出てきたが、たとえばジョイスを読むこういのようにテキストはつねに開かれていなければならず、文学といういとなみのふしぎさ、きみょうさをうみだしていくこのテキストは、きっとでぃいえぬえいのにじゅうらせんのようにしんぴてきなものなのだろう。

ここで『文学界』を置いて、この時間を小林秀雄ならどんな風にいうのだろうなどと考えながら書架の間を歩き、周りを取り囲んでいる異様な本たちにたじろいだ。

世の中にはこんなに大活字本というやつがあったのか。

大活字本といえば、たとえば森鴎外とか中勘助とか、つまり高齢者うけのいい本くらいだろうと思っていたらそんなことはない。最新ベストセラー作家、東野圭吾とか重松清か、何というかすべての本が大きくなっていて、いつの間にかこれはガリバーの国に来てしまったのではないかと思うほどだった。

とはいえサイズはまあ、最近の中学生の教科書くらい。ダウンサイジングがすべてでないと常に言い散らかしている私だが、いくらなんでも遠藤周作『沈黙』が3巻に分かれているのでは大変などと思いながら、何となく読んでみたかった島尾敏男『日の移ろい』を少し読む。字がでかくて少ないから、読み進むにはかなりのページをめくらねばならず、これはたとえば寒い夜に布団の中で読むのには向かないななどと思ったりもしたが、本来そういうシチュエーションで読むものではないだろう。

と、ここで巨人の本地帯を去り、ほとんど学校には行かなかったとはいえ元仏文学徒として、知らない本屋に行っても実力を探るためにまず立ってみるフランス文学コーナーへ行く。近年の不調から蔵書は少なくなり、卒論にしたヌーヴォーロマンの作家などはほとんど見かけないのはさびしいにしても、当然よく知る名は何人も目に入る。そんな中、一冊取り出したのはヴァレリー論に始まる松浦寿輝『謎・死・閾 』。

そうだ、こういう本は4400円くらいするんだ。これじゃちょっと買えないぞ。

だいたい松浦寿輝の本は文庫でも高いからなかなか買えないということを思い出し、その見事な文体の評論に読み入る。

数葉の写真におけるガストン・パシュラールの「手」の中に性愛とはまったく別の「官能性」を見出し、その分析をサルトルのそれと比較する。結局、その相違を両者の出自に求めるあたりがぞっとするくらいエレガントだ。

そして、こちらは名前すら初めて知ったエミール・シオランの『涙と聖者』論。これも今までにニーチェに関する本を何冊も読んできたけれども知らなかった「私は涙と音楽とを区別するすべを知らない」を絶妙のタイミングで引きながら、鮮やかにかつ美しく開帳する異端の思想家の思考は実に刺激的だった。金井裕、出口裕弘の名訳への賛辞も忘れないところも行き届いていて気持ちがいい。

と、ここまでで約50分。

美しいリズム、しなやかな思考に浴びるように触れていると、何だか風邪気味のからだがすっと軽くなった。

これら文学がニューロンにつくり出した、茂木健一郎のいうクオリアが肉体にも作用するのかも知れない。高橋源一郎が同じ評論中で、どうしようもなくなった時は本棚から何か取り出して読んでみるというようなことを書いていたが、そういうものだと思う。

毎日浴びるように酒を飲んだり、少しでもおいしいものを食べようとしていて、それはからだにいいと思うけど、奇妙なことに肉体とはあまり関係のなさそうなことがからだにいいことがあるみたいだ。

4400円を借りていってまたも半年くらい拉致するという手もあるが、それはやめておいた。ここにあって、パシュラールがシオランがまだそれを知らない誰かを刺激する方がずっといい。人口10万の街でこれを手にする人間が何人いるか知らぬが、家に持ち帰って可能性を狭めることは罪な、はしたない行為のように思われた。

クロージング音楽がかかる中、手ぶらで図書館を後にして、餃子はやめてまいどやでサンドウィッチと焼きそばロール、ごぼうパンを買い、「サンドウィッチすぐ食べなかったら冷蔵庫に入れてください」というお決まりのフレーズをきいて塾へ。中2M君と「結局、いえるかどうかがわかればいいんだから」などといいながら証明や、逆は真か、などの数学をやった。「証明」の是非はよく議論になるが、「いえるかどうか」がわかるということを学ぶことは悪いことではないとは思う。

しかし同時に思う、「わかる」ことは学ぶことのほんの一部でしかなく、それは「わからないこと」のおもしろさ、よろこびにくらべたらまったくちっぽけでしかない。わからない、知らないということに叩きのめされ、以前にインタビューしたある女性アナウンサーの言葉を借りれば「ポジティブにちっぽけな私」を感じることは、こんなにも楽しいことなんだ。

だけど「わからないのすばらしさ」を知らせるにはどうしたらいいか、それは「すばらしくわからない」から、今はその「わからなさ」を「わかる」ために、小さな「わかる」を積み上げるしかない。

それは“正しい”のだろうか。

(BGMは金曜夜の定番NHK-FM渋谷陽一。何と Public Image Ltd. がかかり渋谷氏も久しぶりにきいたといっていたが、やつらは仏文学徒時代の20歳の頃中野サンプラザでみたのを思い出し、このわからなさの前でたじろいでいた自分を思い出す。さて、勢いつけて仕事の原稿書かねば)

今年最初の本のレビューは、すばらしい論考にいつも勉強させていただいている tokyocat さんという方のブログ(http://d.hatena.ne.jp/tokyocat/20061008)で興味を持った“難しそう”な論理学の本です。

テーマを「論理学」に絞った本を読んだのはおそらく初めてだ。大学の時に一般教養で「仏の……」と呼ばれた教授の「論理学」の本は買ったものの、一度も授業に出ないままぱらぱらと本をめくった程度で単位は取ったし、後は高校数学程度の知識で、「B型は自己中心的だ~B君はB型だ~だからB君は自己中心的だ」というのも、前提を認めれば結論も正しくなる不思議で、やや退屈な学問体系くらいにしか思っていなかった。

それを読んでみる気になったのは、「物語」と「論理」、そして「文法」をめぐる tokyocat さんとのコメントのやり取り(http://d.hatena.ne.jp/tokyocat/20060909)から、自分がまったく論理というものをわかっていなかったからと思ったからである。そして読んでみて、「論理学」が少しわかったけれどそれ以上に自分のわからないこと考えたいことが増えるという、“つまり”理想的な読書体験になりました。

個人的なことからで申し訳ないが、私は学習塾を始めた頃、「書かなきゃおぼえられない」という神話を解体することをテーマの一つにしていた。最近はドリルがはやったこともあったが、写経のような漢字練習や単語練習というのはやはり学習の、最近覚えた経営学用語でいえば「対費用効果」が悪過ぎる。その全文書き取り的イデオロギーに対抗すべく私が中学生に吹き込んでいたのは、「『書かなきゃおぼえられない』というのは言語のレベルで間違っている」という、一見論理のように思えるアナザーストーリーだったのだ。

“つまり”、基本個人で進める私の塾で、やる気を見せて漢字練習などを始め、律儀にも一行ずつ書こうとする男子中1にこういう。「漢字なんてのは、もうわかっているのを書いてもしようがない。それは勉強ではなく作業だ」、「えー、でも書かなきゃおぼえられないんじゃないですか」、「いや、例えば『ドラゴンボール』の亀仙人を知っているだろう。でも、『かめせんにん』って書いておぼえたのか。書いてないだろう。だから書かなくてもおぼえられるんだよ」というわけである。

これで「なるほど、そうですね」となるのはいいが、さらに「書かないでおぼえる学習」を身につけさせるのが簡単ではないことはいうまでもない。それどころか年を重ねるとともにいろんな意味で寛容になって、律儀なお勉強をしていても、まあそれはそれで精神の安定などということではまあいいのかも知れないと考えるのは、果たして職業倫理的にはどうなのかと考えたりもしています。

そう、世の多くの人に「論理」なんていうといやな顔をされるのは、多分そこに「物語」が見えないからだろう。反対に論理学でいう「反例」一つあれば崩れ落ちるはずの「B型は自己中心的だ」や「書かなきゃおぼえられない」が熱い支持を集め続けるのは、そこに「わかりやすい物語」があるからに違いない。

と、ここで私の生涯テーマの一つである「わかる」の謎が頭をもたげる。わかるかわからないかについていえば、私には「書かなきゃおぼえられない」というのはまったく「わからない」のだ。

もちろんこの問題は、「論理」のわかり方と「物語」のわかり方の違いだろう。この二種類を同じ「わかる」というのはいささか乱暴に思われ、大体「論理」のわかり方でいえば、「君の気持ちはわかる」なんてのはまったく意味不明といえる。

ちょっと話はずれたが、しかしこの「わかる」ということを考えなきゃ「論理」についてはまったく考えられない。

tokyocat さんは「もうこれ以上理由を説明しようがない決まり事は、じゃあいったい何に由来しているのか」を知りたいと書かれていた。このことを考えると思い出す感動的な話がある。金子隆一『ファースト・コンタクト』で読んだ、19世紀の大数学者ガウスが提唱したという地球外知性体(ETI)に送るメッセージ、すなわちシベリアのタイガを切り開いてつくる巨大な三平方の定理だ。「望遠鏡で地球の地表を観察するほど文明の進んだETIなら、ピタゴラスの定理を知らないはずがない」という一種の「思い込み」が正しいかどうかはわからないが、その近代的信念に私は感動した。ETI存在の可能性を計算して絶賛された「ドレイク方程式」で知られるドレイクが採用し1974年のETIへのメッセージとして発信された「アレシボ・メッセージ」には、同様のアイディアに基づく2進法や原子番号、DNAなどが選ばれている。科学は宇宙共通だという力強い確信を感じさせて気持ちがいい。

しかし問題はETIではない。地球人、何よりよく知っているはずの自分の頭だ。

野矢さんのすばらしい構成で楽しく読み進み、途中の問題にも挑戦するが、うっかりラーメン屋で麺の茹で具合などに気を取られていると時々間違える。さらに飲んだ帰りの電車で読んでいると、いくつかは理解をこえてわからくなってしまう。

明確にできているはずの論理がある者にはわかり、ある者にはわからない。当たり前過ぎることだが、明確に正しいのならなぜそういうことが起こるのだろう。

誰もがたどり着けるはずの道なのに、実際はたどり着けるものは少ない。それは100メートルを10秒未満で走れる人間があまりいないのと同じなのか違うのか。

例えば中学生の数学レベルでは、私はその難度をビリヤードの「クッション」にたとえる。「ハードル」でもいい。それが多ければ多いほど正解にたどり着く生徒は少なくなるのだ。

そして本書の問題でわかりにくいものを考えると大雑把に2種類があり、1)曖昧なもの、2)入れ子構造、つまり複雑なもの、に分けられると思う。

と、ここで思い出したのは、こちらは「思考」について感動的な考察が山ほど書かれている長沼行太郎『思考のための文章読本』である。確か「単語の思考」から始まる分類が、最後に「入れ子の思考」に終わっていることを思い出したのだ。

幸いすぐ見つかったので、ページをめくってみる。すると3章に「曖昧さ」について書かれていそうな、デカルトの懐疑論から始まる「確実の思考」が配置されていた。これはと思ってめくってみるとその多くを忘れていることに気づく。すると今度は章末に三木清がアリストテレスの「エンチュメーマ(省略三段論法)」というのに触れながら長沼さんはその延長上に「換喩(メトニミー)」を置いているのが気になった。

おお「メトニミー」は「赤ずきん」か「焼き鳥」かどっちだったかなあと、、これも10年くらい前に読んだ瀬戸賢一『メタファー思考』を探すとこれもすぐに本棚から見つかる。どうやら「赤ずきん」の方らしい……。

ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。

こんなわけで、過去に読んだ本の内容をぜんぜんおぼえていないじゃねえかと気づいた今夜。こうなると、“つまり”やっぱり書かなきゃおぼえられねえんだよとかつての中学生にでもいわれそうですが、こうやって本から本へと遡っていくのも、読書生活の楽しみの一つだぞといいつつ、何も結論らしいものがなくて申し訳ありません。

でも、わからないことがわかるというのはこの世にあってもっとも美しいことの一つなのだ、そういえば「論理」っていうものもそんな美しいものの一つかも知れないなと、かつての中学生にきかれたら応えようと思ったところでここまでにします。

野矢さんの専門は哲学だそうなので、次はヴィトゲンシュタインの本かなんか読んでみましょう。

最後に、この本からわかったこととよかった点を。

1)わかったこと

・選言、全称、量化、完全などの論理学用語

・論理学用語と日常生活語の違い

・論理学全体のアウトライン

2)よかった点

・論理学の本では画期的という記号を使わない縦書きという試み。ただし、「ド・モルガンの法則」などは集合のベン図を使った方がわかりやすそうなので、むしろ野心的なしばりといえそうです

・不完全性理論や哲学との距離の取り方。ヒットアンドアウェーのジャブのように興味を残す記述は絶妙だと思います。そういえば、ブルーバックスの不完全性理論の本は、アウトラインであおっておいて何かが書いてなくてびっくりした記憶が。もっともそのサイズで語れるものじゃあないのでしょうけど。

なんていいつつ、そのうち忘れそう。

※ tokyocat さんからは「よそいき」の方に丁寧なコメントをいただきました。(http://d.hatena.ne.jp/quarante_ans/20070105/p1)

06年12月29日読了 アマゾンにて購入

(思ったより長くなり、BGM、NHK-FM近田春夫+小室哲哉のJ-POP特集は、中学生の頃にオールナイトニッポンできいて衝撃を受けた近田さんの話が久しぶりにきけてよかったが、それも終わりOB・F君が置いていった SHARP MP3 で、自分で入れてやった音源をシャッフルで今はジョン・レノン「ビューティフル・ボーイ」から「オブラディ・オブラダ」になり、なんだなんだと次に送ると、ポーグス、ブラッド・スウェット&ティアーズ)

テーマを「論理学」に絞った本を読んだのはおそらく初めてだ。大学の時に一般教養で「仏の……」と呼ばれた教授の「論理学」の本は買ったものの、一度も授業に出ないままぱらぱらと本をめくった程度で単位は取ったし、後は高校数学程度の知識で、「B型は自己中心的だ~B君はB型だ~だからB君は自己中心的だ」というのも、前提を認めれば結論も正しくなる不思議で、やや退屈な学問体系くらいにしか思っていなかった。

それを読んでみる気になったのは、「物語」と「論理」、そして「文法」をめぐる tokyocat さんとのコメントのやり取り(http://d.hatena.ne.jp/tokyocat/20060909)から、自分がまったく論理というものをわかっていなかったからと思ったからである。そして読んでみて、「論理学」が少しわかったけれどそれ以上に自分のわからないこと考えたいことが増えるという、“つまり”理想的な読書体験になりました。

個人的なことからで申し訳ないが、私は学習塾を始めた頃、「書かなきゃおぼえられない」という神話を解体することをテーマの一つにしていた。最近はドリルがはやったこともあったが、写経のような漢字練習や単語練習というのはやはり学習の、最近覚えた経営学用語でいえば「対費用効果」が悪過ぎる。その全文書き取り的イデオロギーに対抗すべく私が中学生に吹き込んでいたのは、「『書かなきゃおぼえられない』というのは言語のレベルで間違っている」という、一見論理のように思えるアナザーストーリーだったのだ。

“つまり”、基本個人で進める私の塾で、やる気を見せて漢字練習などを始め、律儀にも一行ずつ書こうとする男子中1にこういう。「漢字なんてのは、もうわかっているのを書いてもしようがない。それは勉強ではなく作業だ」、「えー、でも書かなきゃおぼえられないんじゃないですか」、「いや、例えば『ドラゴンボール』の亀仙人を知っているだろう。でも、『かめせんにん』って書いておぼえたのか。書いてないだろう。だから書かなくてもおぼえられるんだよ」というわけである。

これで「なるほど、そうですね」となるのはいいが、さらに「書かないでおぼえる学習」を身につけさせるのが簡単ではないことはいうまでもない。それどころか年を重ねるとともにいろんな意味で寛容になって、律儀なお勉強をしていても、まあそれはそれで精神の安定などということではまあいいのかも知れないと考えるのは、果たして職業倫理的にはどうなのかと考えたりもしています。

そう、世の多くの人に「論理」なんていうといやな顔をされるのは、多分そこに「物語」が見えないからだろう。反対に論理学でいう「反例」一つあれば崩れ落ちるはずの「B型は自己中心的だ」や「書かなきゃおぼえられない」が熱い支持を集め続けるのは、そこに「わかりやすい物語」があるからに違いない。

と、ここで私の生涯テーマの一つである「わかる」の謎が頭をもたげる。わかるかわからないかについていえば、私には「書かなきゃおぼえられない」というのはまったく「わからない」のだ。

もちろんこの問題は、「論理」のわかり方と「物語」のわかり方の違いだろう。この二種類を同じ「わかる」というのはいささか乱暴に思われ、大体「論理」のわかり方でいえば、「君の気持ちはわかる」なんてのはまったく意味不明といえる。

ちょっと話はずれたが、しかしこの「わかる」ということを考えなきゃ「論理」についてはまったく考えられない。

tokyocat さんは「もうこれ以上理由を説明しようがない決まり事は、じゃあいったい何に由来しているのか」を知りたいと書かれていた。このことを考えると思い出す感動的な話がある。金子隆一『ファースト・コンタクト』で読んだ、19世紀の大数学者ガウスが提唱したという地球外知性体(ETI)に送るメッセージ、すなわちシベリアのタイガを切り開いてつくる巨大な三平方の定理だ。「望遠鏡で地球の地表を観察するほど文明の進んだETIなら、ピタゴラスの定理を知らないはずがない」という一種の「思い込み」が正しいかどうかはわからないが、その近代的信念に私は感動した。ETI存在の可能性を計算して絶賛された「ドレイク方程式」で知られるドレイクが採用し1974年のETIへのメッセージとして発信された「アレシボ・メッセージ」には、同様のアイディアに基づく2進法や原子番号、DNAなどが選ばれている。科学は宇宙共通だという力強い確信を感じさせて気持ちがいい。

しかし問題はETIではない。地球人、何よりよく知っているはずの自分の頭だ。

野矢さんのすばらしい構成で楽しく読み進み、途中の問題にも挑戦するが、うっかりラーメン屋で麺の茹で具合などに気を取られていると時々間違える。さらに飲んだ帰りの電車で読んでいると、いくつかは理解をこえてわからくなってしまう。

明確にできているはずの論理がある者にはわかり、ある者にはわからない。当たり前過ぎることだが、明確に正しいのならなぜそういうことが起こるのだろう。

誰もがたどり着けるはずの道なのに、実際はたどり着けるものは少ない。それは100メートルを10秒未満で走れる人間があまりいないのと同じなのか違うのか。

例えば中学生の数学レベルでは、私はその難度をビリヤードの「クッション」にたとえる。「ハードル」でもいい。それが多ければ多いほど正解にたどり着く生徒は少なくなるのだ。

そして本書の問題でわかりにくいものを考えると大雑把に2種類があり、1)曖昧なもの、2)入れ子構造、つまり複雑なもの、に分けられると思う。

と、ここで思い出したのは、こちらは「思考」について感動的な考察が山ほど書かれている長沼行太郎『思考のための文章読本』である。確か「単語の思考」から始まる分類が、最後に「入れ子の思考」に終わっていることを思い出したのだ。

幸いすぐ見つかったので、ページをめくってみる。すると3章に「曖昧さ」について書かれていそうな、デカルトの懐疑論から始まる「確実の思考」が配置されていた。これはと思ってめくってみるとその多くを忘れていることに気づく。すると今度は章末に三木清がアリストテレスの「エンチュメーマ(省略三段論法)」というのに触れながら長沼さんはその延長上に「換喩(メトニミー)」を置いているのが気になった。

おお「メトニミー」は「赤ずきん」か「焼き鳥」かどっちだったかなあと、、これも10年くらい前に読んだ瀬戸賢一『メタファー思考』を探すとこれもすぐに本棚から見つかる。どうやら「赤ずきん」の方らしい……。

ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。

こんなわけで、過去に読んだ本の内容をぜんぜんおぼえていないじゃねえかと気づいた今夜。こうなると、“つまり”やっぱり書かなきゃおぼえられねえんだよとかつての中学生にでもいわれそうですが、こうやって本から本へと遡っていくのも、読書生活の楽しみの一つだぞといいつつ、何も結論らしいものがなくて申し訳ありません。

でも、わからないことがわかるというのはこの世にあってもっとも美しいことの一つなのだ、そういえば「論理」っていうものもそんな美しいものの一つかも知れないなと、かつての中学生にきかれたら応えようと思ったところでここまでにします。

野矢さんの専門は哲学だそうなので、次はヴィトゲンシュタインの本かなんか読んでみましょう。

最後に、この本からわかったこととよかった点を。

1)わかったこと

・選言、全称、量化、完全などの論理学用語

・論理学用語と日常生活語の違い

・論理学全体のアウトライン

2)よかった点

・論理学の本では画期的という記号を使わない縦書きという試み。ただし、「ド・モルガンの法則」などは集合のベン図を使った方がわかりやすそうなので、むしろ野心的なしばりといえそうです

・不完全性理論や哲学との距離の取り方。ヒットアンドアウェーのジャブのように興味を残す記述は絶妙だと思います。そういえば、ブルーバックスの不完全性理論の本は、アウトラインであおっておいて何かが書いてなくてびっくりした記憶が。もっともそのサイズで語れるものじゃあないのでしょうけど。

なんていいつつ、そのうち忘れそう。

※ tokyocat さんからは「よそいき」の方に丁寧なコメントをいただきました。(http://d.hatena.ne.jp/quarante_ans/20070105/p1)

06年12月29日読了 アマゾンにて購入

(思ったより長くなり、BGM、NHK-FM近田春夫+小室哲哉のJ-POP特集は、中学生の頃にオールナイトニッポンできいて衝撃を受けた近田さんの話が久しぶりにきけてよかったが、それも終わりOB・F君が置いていった SHARP MP3 で、自分で入れてやった音源をシャッフルで今はジョン・レノン「ビューティフル・ボーイ」から「オブラディ・オブラダ」になり、なんだなんだと次に送ると、ポーグス、ブラッド・スウェット&ティアーズ)

年も押し詰まり寒くなりました。今日は「読書」、映画についての本です。

映画はきちんとみたいと私は思っている。できれば映画館で、自宅で録画でもそれなりに姿勢を正して、最初からエンドロールが消えるまで。この本を読んでも、その気持ちに変わりはない。ただそのようなみかたがすべてではないことはよくわかった。

オランダ、デン・ハーグのパノラマ館の記述に始まる本書がおしえてくれるのは、映画の器、そして何より観客の物語だ。といっても1957年生まれの著者に映画百年の歴史がみられるはずはないから、当然文献研究がその方法となる。資料に踊らされ過ぎないその分析は的確で、そこから抽出される観客たちの姿はおそらく上映作品に劣らずおもしろく魅力的だ。ちょうど歴史的名作『天井桟敷の人々』の観衆たちのように。

ボードビルから進展したという初期の映画上映では、舞台の生出演歌手と一緒に観客たちも大合唱していたこと。入場すると複数のキネトスコープという箱で短編を楽しむボクシングのラウンドのような「ラウンド式上映」。列車の旅を疑似体験できた「ファントム・ライド」。画面の中の自分をみるのが観客の主な目的だった「ご当地映画(ホームタウン・フィルム)」。市内ロケの日程を載せていた50年代の「京都新聞」。意外とも思えるこれらの物語は、よく考えてみると実は1963年生まれの私などの周りには、似たようなものならいくらでもあった風景だったことに気づく。

例えば、中学生の頃か弟と行ったマンガ祭りで主題歌を歌いまくっていた子どもたち。最近地元で撮ったSFタッチの作品をみに行った友人からエキストラ出演のおばちゃんたちがストーリーよりスクリーンの中の自分を探すのに夢中だったときいたし、ホームビデオの普及で手軽になった中高生の制作映画では誰がどこで出るかが最も重要な鑑賞ポイントだ。思い起こせば小さい頃は、近所の工場での野外映画会や神社などでの地域の映画会もあった。

さらにいえば、高校生くらいまで映画館も途中から入るのにそれほど抵抗はなく、銀座の名画座で初めてみた一生で二番目に重要な作品『ゴッドファーザー』の1と2でさえ、到着時間の関係で2の途中からみるという暴挙は今なら考えられない。ビデオがなかったから、テレビの洋画劇場のオープニングに間に合わず途中からみてもあまり気にしなかった。

と、ここまで考えて、今の自分がすごく不自由な映画のみ方をしているのではないかと気づく。よりよい状況を選択しようとすることが不自由につながってしまうのは、何も映画だけに限ったことではないだろう。といって、シチュエーションを選べるならきちんとみたいというのは当然の欲求だからしかたない。せめてそれが唯一の方法でないということを知っておくだけだろう。でも例えば、『アラビアのロレンス』をポータブルのDVDプレーヤーで枕もとでなんてみたくないし。

著者のすごいところは、映画館で眠る快感にまで言及している点だ。試写室で気持ちよく眠る他の記者を起こしたという“正しい”映画鑑賞者について触れ、「慎みとは『物事をあるがままにさせることであり、それらがそれ自身の本質的なありかたをとることに対する寛容』である」とエドワード・レルフなる人物のすばらしい引用を添える。この一言を知っただけでも本書の860円のうち800円の価値があるというのは少し小さい発想だけど、映画館でするのは映画をみることだけでないというセリフがあったのはウッディ・アレンの作品だったろうか。

小さな箱で一人でみることに始まりドライブインシアターのような大人数でみるように発展した映画は、今またAV機器の発達で一人でみる時代になったと著者はいう。DVDで何度もみられるようになってからの批評の変容については蓮実重彦氏も言及していたが、それは映画自体を大きく変えていくに違いない。

ならば「映画」とは何だろう。「映画」に変わってほしくないところがあるか。これは映画だけに限らず「物語」を持つメディアすべてにいえることだが、私はゲームのように鑑賞者が自由に改変できるようにだけはなってほしくない。いわゆる「ゲーム脳」について結論だ出ていない現在、ゲームの弊害があるとすれば思い通りにならないということのすばらしさを学ぶことができない点で、それを思い知るのに映画は最適のメディアだと思っているからだ。だから映画は美しい。作品も観客も。

11月13日読了 熊谷・蔦屋書店で購入

(BGMは夕方シャワー後初聴のドゥルッティ・コラムの新作 "keep beathing"。このギターはあまりに気持ちよくて、もう5回目か6回目)

映画はきちんとみたいと私は思っている。できれば映画館で、自宅で録画でもそれなりに姿勢を正して、最初からエンドロールが消えるまで。この本を読んでも、その気持ちに変わりはない。ただそのようなみかたがすべてではないことはよくわかった。

オランダ、デン・ハーグのパノラマ館の記述に始まる本書がおしえてくれるのは、映画の器、そして何より観客の物語だ。といっても1957年生まれの著者に映画百年の歴史がみられるはずはないから、当然文献研究がその方法となる。資料に踊らされ過ぎないその分析は的確で、そこから抽出される観客たちの姿はおそらく上映作品に劣らずおもしろく魅力的だ。ちょうど歴史的名作『天井桟敷の人々』の観衆たちのように。

ボードビルから進展したという初期の映画上映では、舞台の生出演歌手と一緒に観客たちも大合唱していたこと。入場すると複数のキネトスコープという箱で短編を楽しむボクシングのラウンドのような「ラウンド式上映」。列車の旅を疑似体験できた「ファントム・ライド」。画面の中の自分をみるのが観客の主な目的だった「ご当地映画(ホームタウン・フィルム)」。市内ロケの日程を載せていた50年代の「京都新聞」。意外とも思えるこれらの物語は、よく考えてみると実は1963年生まれの私などの周りには、似たようなものならいくらでもあった風景だったことに気づく。

例えば、中学生の頃か弟と行ったマンガ祭りで主題歌を歌いまくっていた子どもたち。最近地元で撮ったSFタッチの作品をみに行った友人からエキストラ出演のおばちゃんたちがストーリーよりスクリーンの中の自分を探すのに夢中だったときいたし、ホームビデオの普及で手軽になった中高生の制作映画では誰がどこで出るかが最も重要な鑑賞ポイントだ。思い起こせば小さい頃は、近所の工場での野外映画会や神社などでの地域の映画会もあった。

さらにいえば、高校生くらいまで映画館も途中から入るのにそれほど抵抗はなく、銀座の名画座で初めてみた一生で二番目に重要な作品『ゴッドファーザー』の1と2でさえ、到着時間の関係で2の途中からみるという暴挙は今なら考えられない。ビデオがなかったから、テレビの洋画劇場のオープニングに間に合わず途中からみてもあまり気にしなかった。

と、ここまで考えて、今の自分がすごく不自由な映画のみ方をしているのではないかと気づく。よりよい状況を選択しようとすることが不自由につながってしまうのは、何も映画だけに限ったことではないだろう。といって、シチュエーションを選べるならきちんとみたいというのは当然の欲求だからしかたない。せめてそれが唯一の方法でないということを知っておくだけだろう。でも例えば、『アラビアのロレンス』をポータブルのDVDプレーヤーで枕もとでなんてみたくないし。

著者のすごいところは、映画館で眠る快感にまで言及している点だ。試写室で気持ちよく眠る他の記者を起こしたという“正しい”映画鑑賞者について触れ、「慎みとは『物事をあるがままにさせることであり、それらがそれ自身の本質的なありかたをとることに対する寛容』である」とエドワード・レルフなる人物のすばらしい引用を添える。この一言を知っただけでも本書の860円のうち800円の価値があるというのは少し小さい発想だけど、映画館でするのは映画をみることだけでないというセリフがあったのはウッディ・アレンの作品だったろうか。

小さな箱で一人でみることに始まりドライブインシアターのような大人数でみるように発展した映画は、今またAV機器の発達で一人でみる時代になったと著者はいう。DVDで何度もみられるようになってからの批評の変容については蓮実重彦氏も言及していたが、それは映画自体を大きく変えていくに違いない。

ならば「映画」とは何だろう。「映画」に変わってほしくないところがあるか。これは映画だけに限らず「物語」を持つメディアすべてにいえることだが、私はゲームのように鑑賞者が自由に改変できるようにだけはなってほしくない。いわゆる「ゲーム脳」について結論だ出ていない現在、ゲームの弊害があるとすれば思い通りにならないということのすばらしさを学ぶことができない点で、それを思い知るのに映画は最適のメディアだと思っているからだ。だから映画は美しい。作品も観客も。

11月13日読了 熊谷・蔦屋書店で購入

(BGMは夕方シャワー後初聴のドゥルッティ・コラムの新作 "keep beathing"。このギターはあまりに気持ちよくて、もう5回目か6回目)

U2だのイーストウッドだの荒くれた話が続いたので、ここで一つ、明治生まれの女性が老境に達してから書いた随筆です。

【introdoction】

著者の wikipedia の解説は(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E4%B8%8A%E5%BC%A5%E7%94%9F%E5%AD%90)。1885年、明治18年生まれとは私の祖父より20歳上だからその親の世代です。何といっても漱石の直弟子ですから。

名前くらいしか知らなかったこの人の本を古本屋で手に取ったのは、(http://blog.goo.ne.jp/quarante_ans/e/ffdc06044018da7778f5ba47df7cdae8)にあるように古い随筆は必ずおもしろいというものさしからで、しかもその古い人が1970年代というけっこう最近に書いたものとあって興味がわいたので。それと品のいい表紙。ただ、この新潮文庫はもうないようで、岩波の随筆集があるようです。

【review】

うちの祖父母などもそうだったけれど、この頃の日本人は私たちとはずいぶん違った世界を生きていたのだなと改めて思う。それは(http://blog.goo.ne.jp/quarante_ans/e/9da3251a7c57c48ef5735b068c3ea832)の週間日記にも書いた、小鳥の行方を思いやり、道を歩いていると河童がついてくる声が聞こえるというような、何とも楽しくて素敵な心持ち。山小屋の柱やガラス窓にも「帰ってきました」というのだ。

祖母なども生前よくたぬきにばかされた話をしていて、それを「そんなこといってたんだからおかしいねえ」といっていたのだから、あるひと時期まで信じていたのだろう。現代中学生などと話をしていると、何歳までサンタクロースを信じていたかが話題になることがあるが、コカ・コーラ商売の産物たる赤いサンタより、信じて美しいものがたくさんあるのではないか。

小鳥と河童の子の「巣箱」、これだけ30歳前に書いた童話仕立ての「いろいろなこと」、奈良美術とある編集者の仕事を書いた「春閑」、「先生」としての「夏目漱石」と、どれも面白い話ばかりなのだが、特に一つ紹介するとしたら「山よりの手紙」。お見舞いの返信らしいこの手紙は、容態や病院の話、老境の死生観などが語られた後でまったく思いがけない展開を見せる。

岩上淑子さんという翻訳者が送ってくれた『マルクスの娘たち』という本について語り始めると、お見舞いのことなどまったく関係なくなり、この感動的な本についての言葉がどこまでも続く。その長さ40×16だった当時の新潮文庫で40ページ弱。約25000字、原稿用紙で60枚以上だ。

この本の内容がまたすばらしい。波乱に富んだ人生を歩んだマルクスの3人の娘については何かで読んだような記憶もあるが、その何かでは伝わらなかったものがこの手紙には記されている。幸福な少女時代と、史上稀なる父から受け継いだ高潔な精神、そして思うように歩まぬ人生。これらの骨太の物語を語り始めると、百歳近い生涯ずっと現役だった作家の魂が叫ぶのだろう。

この手紙の中で語られるこの作品の何と魅力的なことか。おそらく、実際にこの本を読んだとしても「山よりの手紙」の中の『マルクスの娘たち』のようなすごみは感じないだろう。それはそうだな、たとえば草についた農薬の毒が食物連鎖を重ねるにつれ濃縮されるように、感動したことを語るからこそ生まれる、そういう種類の感動だと思う。

それにしても、独居の軽井沢の山小屋でこの手紙はどのようにして書かれたのだろうか。自分のことを書いている最初の部分のアンダンテから、一転してスケルツォで奏でられる『マルクスの娘たち』の人生はこういう書き方しかできないのが惜しいが絞りつけるように美しい。ただ身辺のことを書いていた途中、この物語のことを書きたいという欲求に捕らえられた瞬間の表現者の業が、文字の列の中で躍り上がっている。

これこそが文学の不思議なのだと思う。この意外な展開に比べて、近年の観客を体よく驚かせるためのハリウッドや邦画メジャーのどんでん返しの何と悲しいことか。驚くということは驚かせてもらうことではないはずだ。

さて現代でも、河童の声を聞いて、『マルクスの娘たち』の物語に感じることは可能なのだろうか。河童ではなく、マルクスの娘たちではなくとも、同じように生きることは、きっと難しくはないと思う。

「いろいろなこと」からの引用を最後に。

なおその饗宴はいとも些かに簡素で、お皿の数も乏しかったとはいえ、フランス王立劇場の花形女優のラ・フォースタン姉妹のお料理で、そのお給仕で、なおまた可愛らしい小鳥たちの伴食と音楽で催されたのは、どんな貴人にも望めなかったことです。私は思います。アタナシアデスお爺さんのその食事は、おそらくその晩のパリのどこの晩餐会よりも豪奢に贅沢なものであったはずだ、と。

10月30日読了 中目黒の古本屋

(BGMはキャット・パワーの名盤 you are free は何やらアニミズムな感じです)

【introdoction】

著者の wikipedia の解説は(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E4%B8%8A%E5%BC%A5%E7%94%9F%E5%AD%90)。1885年、明治18年生まれとは私の祖父より20歳上だからその親の世代です。何といっても漱石の直弟子ですから。

名前くらいしか知らなかったこの人の本を古本屋で手に取ったのは、(http://blog.goo.ne.jp/quarante_ans/e/ffdc06044018da7778f5ba47df7cdae8)にあるように古い随筆は必ずおもしろいというものさしからで、しかもその古い人が1970年代というけっこう最近に書いたものとあって興味がわいたので。それと品のいい表紙。ただ、この新潮文庫はもうないようで、岩波の随筆集があるようです。

【review】

うちの祖父母などもそうだったけれど、この頃の日本人は私たちとはずいぶん違った世界を生きていたのだなと改めて思う。それは(http://blog.goo.ne.jp/quarante_ans/e/9da3251a7c57c48ef5735b068c3ea832)の週間日記にも書いた、小鳥の行方を思いやり、道を歩いていると河童がついてくる声が聞こえるというような、何とも楽しくて素敵な心持ち。山小屋の柱やガラス窓にも「帰ってきました」というのだ。

祖母なども生前よくたぬきにばかされた話をしていて、それを「そんなこといってたんだからおかしいねえ」といっていたのだから、あるひと時期まで信じていたのだろう。現代中学生などと話をしていると、何歳までサンタクロースを信じていたかが話題になることがあるが、コカ・コーラ商売の産物たる赤いサンタより、信じて美しいものがたくさんあるのではないか。

小鳥と河童の子の「巣箱」、これだけ30歳前に書いた童話仕立ての「いろいろなこと」、奈良美術とある編集者の仕事を書いた「春閑」、「先生」としての「夏目漱石」と、どれも面白い話ばかりなのだが、特に一つ紹介するとしたら「山よりの手紙」。お見舞いの返信らしいこの手紙は、容態や病院の話、老境の死生観などが語られた後でまったく思いがけない展開を見せる。

岩上淑子さんという翻訳者が送ってくれた『マルクスの娘たち』という本について語り始めると、お見舞いのことなどまったく関係なくなり、この感動的な本についての言葉がどこまでも続く。その長さ40×16だった当時の新潮文庫で40ページ弱。約25000字、原稿用紙で60枚以上だ。

この本の内容がまたすばらしい。波乱に富んだ人生を歩んだマルクスの3人の娘については何かで読んだような記憶もあるが、その何かでは伝わらなかったものがこの手紙には記されている。幸福な少女時代と、史上稀なる父から受け継いだ高潔な精神、そして思うように歩まぬ人生。これらの骨太の物語を語り始めると、百歳近い生涯ずっと現役だった作家の魂が叫ぶのだろう。

この手紙の中で語られるこの作品の何と魅力的なことか。おそらく、実際にこの本を読んだとしても「山よりの手紙」の中の『マルクスの娘たち』のようなすごみは感じないだろう。それはそうだな、たとえば草についた農薬の毒が食物連鎖を重ねるにつれ濃縮されるように、感動したことを語るからこそ生まれる、そういう種類の感動だと思う。

それにしても、独居の軽井沢の山小屋でこの手紙はどのようにして書かれたのだろうか。自分のことを書いている最初の部分のアンダンテから、一転してスケルツォで奏でられる『マルクスの娘たち』の人生はこういう書き方しかできないのが惜しいが絞りつけるように美しい。ただ身辺のことを書いていた途中、この物語のことを書きたいという欲求に捕らえられた瞬間の表現者の業が、文字の列の中で躍り上がっている。

これこそが文学の不思議なのだと思う。この意外な展開に比べて、近年の観客を体よく驚かせるためのハリウッドや邦画メジャーのどんでん返しの何と悲しいことか。驚くということは驚かせてもらうことではないはずだ。

さて現代でも、河童の声を聞いて、『マルクスの娘たち』の物語に感じることは可能なのだろうか。河童ではなく、マルクスの娘たちではなくとも、同じように生きることは、きっと難しくはないと思う。

「いろいろなこと」からの引用を最後に。

なおその饗宴はいとも些かに簡素で、お皿の数も乏しかったとはいえ、フランス王立劇場の花形女優のラ・フォースタン姉妹のお料理で、そのお給仕で、なおまた可愛らしい小鳥たちの伴食と音楽で催されたのは、どんな貴人にも望めなかったことです。私は思います。アタナシアデスお爺さんのその食事は、おそらくその晩のパリのどこの晩餐会よりも豪奢に贅沢なものであったはずだ、と。

10月30日読了 中目黒の古本屋

(BGMはキャット・パワーの名盤 you are free は何やらアニミズムな感じです)

今日も暖かな11月。昼間はこの小説に触発されたわけではないけれど、サツマイモを掘りました。本作によれば、新聞紙とぎんがみでくるんでポプラのはっぱで焼くのだそうです。

【introduction】

湯本香樹実さん―こうやって書いてみると、何ともいえず美しい名前です。そしてけっこう前に読んだ『夏の庭』は、児童文学には欠かせない、それから先に広がる長い時間への道しるべとその助けとなる好奇心、加えてあの時期特有のわい雑な感じがうまい具合のあんばいで、こういった素材にうってつけだった故・相米慎二監督の映画とともに、塾内でも多くの生徒が触れた素敵な庭でした。

その後、芥川賞候補にもなった湯本さんも実際に著書に触れることはなく、この本も何年か前に買ったままほったらかし。手に取ったのは、残したい日本の文化の一つとしての児童文学書籍の伝統が息づく見事な表紙を見て、ああ、秋のうちに読まねばと思ったからでした。

ストーリーといえば、主人公の30代女性がさざめく小学校低学年時代の多くの時間をともに過ごした気難しげな老女の死からカットバックされる、その直前に父を失った少女とその母、そして魅力的なアパートの住民たちが周囲を思いやる姿が美しい、少女のビルドゥンクスロマンです。

【review】

児童文学と思って読み始めてみたけれど、本当は大人のためにこそ書かれた小説かも知れない。

それは複数男子が気ままでややチューニングの狂ったメジャーコードを奏でていた『夏の庭』に対し、『ポプラの秋』には始終マイナーコードが流れているから。同じく老人の死を扱っていて、どちらも心地よいユーモアに包まれていながらも。

父の死というとてつもない大事件にあった母と子はポプラ荘と呼ばれるおばあさんのアパートにたどり着き、そこで出会う人々との触れ合いを通して失いかけた日常を再生していく。主人公の少女の自己の、おぼつかないけれど必死な、創造の物語だ。

肉親の死は重い。それが小学生とその母親ならなおさらだ。言葉なしの表現が可能な映画にこそ向いたテーマのようで、幼女が母の死を受け入れる『ポネット』、日常の積み重ねによって息子の死を乗り越える『息子の部屋』、夫の死を遠ざける『かげろう』や、子どもの死という難題に立ち向かう『哀しみの終わる時』もあった。これらの作品ではいずれも映像の雄弁さによって、観客は肉親の死を擬似体験させられる。

映像に対し、内面を語りがちな「言葉」は重い。その重さがあるから、肉親の死というとてつもない出来事に対し、映画のような跳躍的な表現ができない。映画と小説にはそんな違いがあるように思われる。

そのハンデを湯本さんは、意外な方法で克服した。一つは少女の気持ちの描写をおばあさんの、いわば妖怪性への違和感に集め、それを受け入れるというかたちで心の変容を描いたこと。もう一つは死者への手紙と引き出しという、恐ろしいけれどもファンタジックな舞台装置を用意したことだ。

少女とおばあさんの話に加え、隣人である衣装係やタクシー運転手とその離れて暮らす息子ら登場人物が増えることは、主人公の少女の世界が広がっていくことにほかならない。そして少女が、多くのことを知れば知るほどわからなくなっていくもの。それがこの小説でもっとも多くの音が重ねられたマイナーコードだ。

そして何でもないけれど、じわじわと心に響くいろいろが繰り広げられた後の終盤。「先週日記」のタイトルにも使った、「てがみは、こころのなかで、かくことにします」。この一節は、主人公にとっての一つの時間が終わったことを宣言して深く心を打つ。

たとえば、『コインロッカーベイビーズ』のハシの「ねえ、見てキク、きれいだよ」、『嵐が丘』のキャサリンの「わたしはあなた、あなたはわたしなの」、『赤毛のアン』の「わあ、雪の女王様だ」、『ハックルベリー・フィンの冒険』の「そうだ、ぼくは地獄へ行こう」、『風葬の教室』の「何てかわいそうな人たちだろう」といった、小説の世界だからこそリアルな少年少女たちの決意表明と同じようにずっと忘れることはなく、思い出すたびに読んだ時のページから鳴り響いたコードをきくのだろう。

ラストの葬儀のシーン。印象はまったく違うのに思い出したのは、なぜだかガルシア=マルケス『ママ=グランデの葬儀』だった。マルケスの小説が「マジック=リアリズム」なら湯本さんのこの作品は“ファンタジック=リアリズム”。夢見る時間だけにわかるほんとうなのだ。

そして30歳になった主人公があのポプラの前に立った時から流れるのは、たとえば2オクターブ、6つの音を重ねたCコードのゆっくりとした4つ打ちだろう。カラフルでおだやかで決意に満ちた。

※引用記憶につき不正確

(BGMはケンペのブラームス第4番。昨日の「BGD」というのはおかしい、over まろやかさはない "riccovino bianco"。そう、昨日は何か今までのテンプレート「家具 コットン」があまりに地味に思え、「ダイニング 赤ワイン」というのに替えました)

【introduction】

湯本香樹実さん―こうやって書いてみると、何ともいえず美しい名前です。そしてけっこう前に読んだ『夏の庭』は、児童文学には欠かせない、それから先に広がる長い時間への道しるべとその助けとなる好奇心、加えてあの時期特有のわい雑な感じがうまい具合のあんばいで、こういった素材にうってつけだった故・相米慎二監督の映画とともに、塾内でも多くの生徒が触れた素敵な庭でした。

その後、芥川賞候補にもなった湯本さんも実際に著書に触れることはなく、この本も何年か前に買ったままほったらかし。手に取ったのは、残したい日本の文化の一つとしての児童文学書籍の伝統が息づく見事な表紙を見て、ああ、秋のうちに読まねばと思ったからでした。

ストーリーといえば、主人公の30代女性がさざめく小学校低学年時代の多くの時間をともに過ごした気難しげな老女の死からカットバックされる、その直前に父を失った少女とその母、そして魅力的なアパートの住民たちが周囲を思いやる姿が美しい、少女のビルドゥンクスロマンです。

【review】

児童文学と思って読み始めてみたけれど、本当は大人のためにこそ書かれた小説かも知れない。

それは複数男子が気ままでややチューニングの狂ったメジャーコードを奏でていた『夏の庭』に対し、『ポプラの秋』には始終マイナーコードが流れているから。同じく老人の死を扱っていて、どちらも心地よいユーモアに包まれていながらも。

父の死というとてつもない大事件にあった母と子はポプラ荘と呼ばれるおばあさんのアパートにたどり着き、そこで出会う人々との触れ合いを通して失いかけた日常を再生していく。主人公の少女の自己の、おぼつかないけれど必死な、創造の物語だ。

肉親の死は重い。それが小学生とその母親ならなおさらだ。言葉なしの表現が可能な映画にこそ向いたテーマのようで、幼女が母の死を受け入れる『ポネット』、日常の積み重ねによって息子の死を乗り越える『息子の部屋』、夫の死を遠ざける『かげろう』や、子どもの死という難題に立ち向かう『哀しみの終わる時』もあった。これらの作品ではいずれも映像の雄弁さによって、観客は肉親の死を擬似体験させられる。

映像に対し、内面を語りがちな「言葉」は重い。その重さがあるから、肉親の死というとてつもない出来事に対し、映画のような跳躍的な表現ができない。映画と小説にはそんな違いがあるように思われる。

そのハンデを湯本さんは、意外な方法で克服した。一つは少女の気持ちの描写をおばあさんの、いわば妖怪性への違和感に集め、それを受け入れるというかたちで心の変容を描いたこと。もう一つは死者への手紙と引き出しという、恐ろしいけれどもファンタジックな舞台装置を用意したことだ。

少女とおばあさんの話に加え、隣人である衣装係やタクシー運転手とその離れて暮らす息子ら登場人物が増えることは、主人公の少女の世界が広がっていくことにほかならない。そして少女が、多くのことを知れば知るほどわからなくなっていくもの。それがこの小説でもっとも多くの音が重ねられたマイナーコードだ。

そして何でもないけれど、じわじわと心に響くいろいろが繰り広げられた後の終盤。「先週日記」のタイトルにも使った、「てがみは、こころのなかで、かくことにします」。この一節は、主人公にとっての一つの時間が終わったことを宣言して深く心を打つ。

たとえば、『コインロッカーベイビーズ』のハシの「ねえ、見てキク、きれいだよ」、『嵐が丘』のキャサリンの「わたしはあなた、あなたはわたしなの」、『赤毛のアン』の「わあ、雪の女王様だ」、『ハックルベリー・フィンの冒険』の「そうだ、ぼくは地獄へ行こう」、『風葬の教室』の「何てかわいそうな人たちだろう」といった、小説の世界だからこそリアルな少年少女たちの決意表明と同じようにずっと忘れることはなく、思い出すたびに読んだ時のページから鳴り響いたコードをきくのだろう。

ラストの葬儀のシーン。印象はまったく違うのに思い出したのは、なぜだかガルシア=マルケス『ママ=グランデの葬儀』だった。マルケスの小説が「マジック=リアリズム」なら湯本さんのこの作品は“ファンタジック=リアリズム”。夢見る時間だけにわかるほんとうなのだ。

そして30歳になった主人公があのポプラの前に立った時から流れるのは、たとえば2オクターブ、6つの音を重ねたCコードのゆっくりとした4つ打ちだろう。カラフルでおだやかで決意に満ちた。

※引用記憶につき不正確

(BGMはケンペのブラームス第4番。昨日の「BGD」というのはおかしい、over まろやかさはない "riccovino bianco"。そう、昨日は何か今までのテンプレート「家具 コットン」があまりに地味に思え、「ダイニング 赤ワイン」というのに替えました)

いい天気の文化の日。あちこちへ出かけ、のんびりした休日でした。今日は「読書」。しばらくぶりになる小説で、まずいこの頃小説ほとんど読んでなかったと、買ってあったのを一冊読み始めました。

島田雅彦氏の小説世界のもっとも大きな魅力は、完璧ともいっていい見事な「だらだら加減」にある。少なくとも今まで私が読んだ中では。

たとえば、新聞小説ということも手伝って、架空のだらだら世界に徐々に身を沈めていく快感が味わえた『忘れられた帝国』、縦横無尽なだらだらで世界を駆け回った初期の『天国が降ってくる』、いったい何がいいたいんだとうなった『やけっぱちのアリス』、漱石を自らのだらだらワールドに引き寄せた『彼岸先生』、不思議なかたちで倫理的な『君が壊れてしまう前に』などなど、まったくしょうがねえなあなどと思いながらどんどん引き込まれていき、読み終わっても、いやあ何だったんだろうなという感じが残る。だらだらなのにやけに大きなスケール感。『退廃姉妹』のキャラクターには恐らくサド『悪徳の栄え』『美徳の不幸』のジュリエット、ジュスティーヌ姉妹にヒントがあるだろうが、サド作品とはその得体の知れないスケール感が共通している。

その魅力こそは「小説」というジャンルに特権的に認められた種類の「快楽]であり、それを誰にもまねできない方法で作品に塗り込められるという点で、島田氏この国の作家の中で特権的な地位を占めているように思える。

そしてこの『退廃姉妹』。姉の振り返らない愛と妹の爆発する生命力で戦後の混乱を生きるというストーリーを語るのに、氏以上の語り口は考えられない。姉妹の精神的支柱といえる母の「レースをつけた白旗を振る」というイメージが、この作品世界を象徴していると思う。美しくあろうとすることは、生きることと同義なのだ。

時代考証も絶妙だ。当時を知らない私などでも、戦中世代らの作品に比べて本物とは思えない空気が全体を支配している。だが、そうした正確さなどお構いなしに、新たな世界を創造することが仕事だといわんばかりに“島田氏の戦後”を描き出す。

表紙に引用された、「オレの不幸がうつるぞ。」「いいんです。うつしてください。」の、たとえば『冬のソナタ』あたりから遥かに離れた不思議なカタルシス。これが「感動的」でなく“感動的”であることをわかってもらうには、読んでいただくしかない。

何なんだろう。

8月24日読了

(BGMは金曜恒例NHK渋谷陽一。げっ、今チープトリックが)

島田雅彦氏の小説世界のもっとも大きな魅力は、完璧ともいっていい見事な「だらだら加減」にある。少なくとも今まで私が読んだ中では。

たとえば、新聞小説ということも手伝って、架空のだらだら世界に徐々に身を沈めていく快感が味わえた『忘れられた帝国』、縦横無尽なだらだらで世界を駆け回った初期の『天国が降ってくる』、いったい何がいいたいんだとうなった『やけっぱちのアリス』、漱石を自らのだらだらワールドに引き寄せた『彼岸先生』、不思議なかたちで倫理的な『君が壊れてしまう前に』などなど、まったくしょうがねえなあなどと思いながらどんどん引き込まれていき、読み終わっても、いやあ何だったんだろうなという感じが残る。だらだらなのにやけに大きなスケール感。『退廃姉妹』のキャラクターには恐らくサド『悪徳の栄え』『美徳の不幸』のジュリエット、ジュスティーヌ姉妹にヒントがあるだろうが、サド作品とはその得体の知れないスケール感が共通している。

その魅力こそは「小説」というジャンルに特権的に認められた種類の「快楽]であり、それを誰にもまねできない方法で作品に塗り込められるという点で、島田氏この国の作家の中で特権的な地位を占めているように思える。

そしてこの『退廃姉妹』。姉の振り返らない愛と妹の爆発する生命力で戦後の混乱を生きるというストーリーを語るのに、氏以上の語り口は考えられない。姉妹の精神的支柱といえる母の「レースをつけた白旗を振る」というイメージが、この作品世界を象徴していると思う。美しくあろうとすることは、生きることと同義なのだ。

時代考証も絶妙だ。当時を知らない私などでも、戦中世代らの作品に比べて本物とは思えない空気が全体を支配している。だが、そうした正確さなどお構いなしに、新たな世界を創造することが仕事だといわんばかりに“島田氏の戦後”を描き出す。

表紙に引用された、「オレの不幸がうつるぞ。」「いいんです。うつしてください。」の、たとえば『冬のソナタ』あたりから遥かに離れた不思議なカタルシス。これが「感動的」でなく“感動的”であることをわかってもらうには、読んでいただくしかない。

何なんだろう。

8月24日読了

(BGMは金曜恒例NHK渋谷陽一。げっ、今チープトリックが)

少し仕事しながらのMLBプレーオフに始まり、昼にコーヒーを落として自宅映画、それから九一麺で皿うどん、リーフティーと瓶入りメンマ、「ミュージックマガジン」と「レコードコレクターズ」とDVDメディアを買い、それから塾という何だかいい日でした。そう、アマゾンでCDも買ったんだ。

そんな「いい」についてを考える、最近読んだ本の記録です。

---------------------------

著者のねらいは、おそらく単に「西洋哲学史」の紹介なのではない。誰がどんなことを考えたということでなく、誰がどんな言葉を使ったかということ、その哲学の思想とともに言葉の美しさをそのままに、哲学詩として読者に味わってもらうことだったのではないだろうか。

熊野純彦氏の著作を読むのは確か二冊目。最初に読んだ『レヴィナス入門』は、特異な思想を展開した哲学者の思考に、個人的な経験である「ばくぜんとした悲しみ」から、多分に詩的な叙述で迫っていて不思議な読後感があった。その後、この難解な思想家の一次文献を少しかじってもみたが、それより熊野氏の本の方が心の奥の方にしっかりと残っているのは、その見事な言葉の切り取り方があったからに違いない。

もともとすぐれた思考というものは、美しい詩的な面を例外なく持っている。例えば本書をめくり、「一を分有するものはすべて 一であるとともに、一でない」(プロクロス)という正確極まる言葉の微分力、「懐疑主義とは、どのようなしかたにおいてであれ、あらわれるものと思考されるものとを対置することのできる能力である」(セクストス)での「対置」や「能力」という言葉の切れ味などは、その思考そのものがもはや「形状」さえ持つ「詩」のように見えて美しい。そしてそれは周到な言葉の調理人たる熊野氏によって、味わい手である読者の前に調えられた料理だからだ。

町田健『チョムスキー入門』の記事の中で一次文献でない「入門」を読むことについて書いたが、本書を読んでまた新たな「入門」のすぐれた点に気づいた。現代人、とりわけ日本人にとって、特に神学が絡む思想はまったく生活感覚と離れているから、一次文献を読んだところで疑問が起こるばかりである。しかし本書のように現代までの思想遺産を総動員して解き明かそうとすれば、それは新たな輝きを取り戻すのだ。例えば、現象と思考を峻別する古代懐疑論で援用するのは、コウモリやイエバエ、ダニなどどの動物種にはそれぞれの「世界」があるという、19~20世紀の人ユクスキュルの環境世界論であり、他にもハイデガーやドゥルーズから詩人ランボーまでのおなじみの名前が、まさに縦横無尽に挙げられ、それが古代~中世の哲学をくっきりと映し出すことになる。

そう考えてみると、これまで「わかる」とか「わからない」とかで哲学をとらえてきたことが、まったくもってつまらないことに思えてきた。帯にあるように、「〈考える〉ことを体感」すればいいのであり、それはすなわち思考の言葉の美をそのまま味わうということに他ならない。それが「真」にも「善」にもつながるはずだから。

さて、9月に出た続巻「近代から現代へ」も少ししたら読もう。あまり続けてだと大変だ。それにしても古代から中世の思想家の名前がこんなに憶えられないのは、英語圏以外の名前が多いからだけの理由だろうか。

※「一次文献」という用語も、本書で初めて知りました。この前のチョムスキーの時は何といえばいいのだろうと思いながら「本人の著作」などと書いていていたので、この言葉に出会えたことは大きな喜びでした。名前がつく、わかるということはそれだけで詩的な瞬間であり、「名詞」の大切さを思います。

10月13日読了 ブックガーデン上野で購入

(BGMは日曜にライブに行くことになり、堰を切ったようにきいている自分で選んだ伊勢正三集から、おっと渋谷陽一氏の時間だとFMに。NOW PLAYING はバッドリー・ドロウン・ボーイ。哲学は読みそうだが、ブルース・スプリングスティーンが好きなのか。そういえば、25年前に哲学を読もうというやつはみんな渋谷氏の番組をきいいてたものだと、ほんのちょっと前の昔話)

そんな「いい」についてを考える、最近読んだ本の記録です。

---------------------------

著者のねらいは、おそらく単に「西洋哲学史」の紹介なのではない。誰がどんなことを考えたということでなく、誰がどんな言葉を使ったかということ、その哲学の思想とともに言葉の美しさをそのままに、哲学詩として読者に味わってもらうことだったのではないだろうか。

熊野純彦氏の著作を読むのは確か二冊目。最初に読んだ『レヴィナス入門』は、特異な思想を展開した哲学者の思考に、個人的な経験である「ばくぜんとした悲しみ」から、多分に詩的な叙述で迫っていて不思議な読後感があった。その後、この難解な思想家の一次文献を少しかじってもみたが、それより熊野氏の本の方が心の奥の方にしっかりと残っているのは、その見事な言葉の切り取り方があったからに違いない。

もともとすぐれた思考というものは、美しい詩的な面を例外なく持っている。例えば本書をめくり、「一を分有するものはすべて 一であるとともに、一でない」(プロクロス)という正確極まる言葉の微分力、「懐疑主義とは、どのようなしかたにおいてであれ、あらわれるものと思考されるものとを対置することのできる能力である」(セクストス)での「対置」や「能力」という言葉の切れ味などは、その思考そのものがもはや「形状」さえ持つ「詩」のように見えて美しい。そしてそれは周到な言葉の調理人たる熊野氏によって、味わい手である読者の前に調えられた料理だからだ。

町田健『チョムスキー入門』の記事の中で一次文献でない「入門」を読むことについて書いたが、本書を読んでまた新たな「入門」のすぐれた点に気づいた。現代人、とりわけ日本人にとって、特に神学が絡む思想はまったく生活感覚と離れているから、一次文献を読んだところで疑問が起こるばかりである。しかし本書のように現代までの思想遺産を総動員して解き明かそうとすれば、それは新たな輝きを取り戻すのだ。例えば、現象と思考を峻別する古代懐疑論で援用するのは、コウモリやイエバエ、ダニなどどの動物種にはそれぞれの「世界」があるという、19~20世紀の人ユクスキュルの環境世界論であり、他にもハイデガーやドゥルーズから詩人ランボーまでのおなじみの名前が、まさに縦横無尽に挙げられ、それが古代~中世の哲学をくっきりと映し出すことになる。

そう考えてみると、これまで「わかる」とか「わからない」とかで哲学をとらえてきたことが、まったくもってつまらないことに思えてきた。帯にあるように、「〈考える〉ことを体感」すればいいのであり、それはすなわち思考の言葉の美をそのまま味わうということに他ならない。それが「真」にも「善」にもつながるはずだから。

さて、9月に出た続巻「近代から現代へ」も少ししたら読もう。あまり続けてだと大変だ。それにしても古代から中世の思想家の名前がこんなに憶えられないのは、英語圏以外の名前が多いからだけの理由だろうか。

※「一次文献」という用語も、本書で初めて知りました。この前のチョムスキーの時は何といえばいいのだろうと思いながら「本人の著作」などと書いていていたので、この言葉に出会えたことは大きな喜びでした。名前がつく、わかるということはそれだけで詩的な瞬間であり、「名詞」の大切さを思います。

10月13日読了 ブックガーデン上野で購入

(BGMは日曜にライブに行くことになり、堰を切ったようにきいている自分で選んだ伊勢正三集から、おっと渋谷陽一氏の時間だとFMに。NOW PLAYING はバッドリー・ドロウン・ボーイ。哲学は読みそうだが、ブルース・スプリングスティーンが好きなのか。そういえば、25年前に哲学を読もうというやつはみんな渋谷氏の番組をきいいてたものだと、ほんのちょっと前の昔話)

今日も更新。読書の番で、それほど読まない現代の女流エッセイです。

幸田露伴を祖に、幸田文、青木玉さんと続く名文一族の同い年作家。奈緒さんの存在を知ったのはNHK教育でやっていた祖母晩年の随筆『崩れ』の道筋をたどる仕事のドキュメントで、同い年だということで途端に親近感を持った。1963(昭和38)年は「卯年」で、だから『うさぎの聞き耳』。

周囲の人に「同い年にこだわりますね」といわれる私である。このブログでも重松清氏と同年代ということを書いたことがあったが、よくランディ・ジョンソンとかマイケル・ジョーダンとかデヴィッド・シーマンとかジョニー・デップとかスティーブン・ソダーバーグとかと同い年だと口にしているから、恐らく同じ年に生まれたということへに対する変なこだわりがあるのだろう。日本では巨人・工藤投手やリリー・フランキーさん、甲本ヒロトさんもいるが、あとの2人は学年が違うということにこだわるのもおかしなところだ。

それはいいとして私は幸田文の大ファンで、名随筆『木』を日本三大エッセイの一つに数えているほど。その文の生まれたのは祖父より一年早い1904年で、その孫が自分と同じというのは何だかうれしくなった。そういわれたちころで、奈緒さんの方は困るだろうが。

ところで私は、当代随一ともいえる女流文芸評論家斎藤美奈子さんがかつて読売の書評欄に書いていたように、「読むものがなかったら昔の人の随筆を読め」というのはもっともだとかねがね思っている。中谷宇一郎などの随筆を読みきらないでとっておいて、例えば朝のバス待ちになるフジロックに行く時などに持って行って読むのにはちょうどいい古さの随筆が最適だ。何といってもあまり自分に関係ない世界のことが、今の人間とはまったく異なる地点から書かれているのがいい。

そういうわけで、幸田文の『木』の中の「ひのき」、『動物のぞき』の中の「きりん」などは、何度も読んでそのたびにほろりと、じーんとしてしまう。では最近の女流エッセイでも読んでみるかと、たまには手を出してはみるものの、今まで面白かった現代人は、伊藤比呂美さん、小池真理子さんくらいか。あっ、この前読売で読んだ蜂飼耳さんという詩人はかなり興味深いが、果たしてエッセイはあるのだろうか。そんなところにあの幸田文の孫でしかも同い年というので俄然期待してページをめくったのだが、そもそも「俄然期待」というのはエッセイを読む姿勢としてはあまりふさわしくないとも思う。

それで面白かったかどうかというと、やはり面白い。もちろんお祖母さんのことが出てくればそれだけで気持ちは高まるが、それにしてもものの見方、感じ方というのは、どうにも血筋というか、環境なのだなとあらためて思う次第である。なにもわからないうちに、周囲の人々がどのようなことに、どうやって反応しているか。それはいわば刷り込みとなってその人のあり方をかたづくるわけだから、わけがわかるようになってから身につけることより大きくてもしかたない。

お祖母さんの話に戻れば、「ひのき」の中で「あて」の運命を何とかしてやろうと一所懸命になったり、「きりん」の中で負けた競走馬をねぎらったりする文に触れて読者が涙を流すのは、いってみれば野球を応援している様をみて心動かされるようなものだが、それがすなわち文学の力なのだと思う。それがなくて、何で本など読むのだろうというわけだ。

そんな人たちに囲まれていて、奈緒さんのような人ができ上がる、何と嬉しい話だろう。それが私などが関東平野の隅っこの農村でのうのうと育っているのと同じ頃に、小石川でそういう人が育っていたというのが嬉しいのだ。

ちょっと貸してしまったので手元にないので定かでないのだが、お母さんがそう呼んでいた「きつねのケーキ屋」の話、「おそれいりやの鬼子母神」といって「オーソレミヨはイタリア人」と返された話、どの話も例えばお祖母さんが描いた『おとうと』のげんのように凛としていてやわらかい。

でももし、この人が幸田家の人間でなかったら、これらの文が自分の目に届いただろうかと、少し意地悪に思ってみるのもしかたないところだ。刺激ばかりがもてはやされるこの時代ではあまり人の目に触れることはないかもしれないが、だとしてもこの人はこの人のようにものを感じ、それを書き、あらそうかしらアハハと笑っていそうと勝手に思わせるようなそんなすばらしい暮らしぶりであり、その記録である。

「文は人」とはよくいう。

3月13日読了 TSUTAYA籠原店で購入

(BGMはNHK渋谷陽一。この人は確か1951年で一回り前の卯年。なお、1963年生まれは http://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4#.E8.AA.95.E7.94.9F)

幸田露伴を祖に、幸田文、青木玉さんと続く名文一族の同い年作家。奈緒さんの存在を知ったのはNHK教育でやっていた祖母晩年の随筆『崩れ』の道筋をたどる仕事のドキュメントで、同い年だということで途端に親近感を持った。1963(昭和38)年は「卯年」で、だから『うさぎの聞き耳』。

周囲の人に「同い年にこだわりますね」といわれる私である。このブログでも重松清氏と同年代ということを書いたことがあったが、よくランディ・ジョンソンとかマイケル・ジョーダンとかデヴィッド・シーマンとかジョニー・デップとかスティーブン・ソダーバーグとかと同い年だと口にしているから、恐らく同じ年に生まれたということへに対する変なこだわりがあるのだろう。日本では巨人・工藤投手やリリー・フランキーさん、甲本ヒロトさんもいるが、あとの2人は学年が違うということにこだわるのもおかしなところだ。

それはいいとして私は幸田文の大ファンで、名随筆『木』を日本三大エッセイの一つに数えているほど。その文の生まれたのは祖父より一年早い1904年で、その孫が自分と同じというのは何だかうれしくなった。そういわれたちころで、奈緒さんの方は困るだろうが。

ところで私は、当代随一ともいえる女流文芸評論家斎藤美奈子さんがかつて読売の書評欄に書いていたように、「読むものがなかったら昔の人の随筆を読め」というのはもっともだとかねがね思っている。中谷宇一郎などの随筆を読みきらないでとっておいて、例えば朝のバス待ちになるフジロックに行く時などに持って行って読むのにはちょうどいい古さの随筆が最適だ。何といってもあまり自分に関係ない世界のことが、今の人間とはまったく異なる地点から書かれているのがいい。

そういうわけで、幸田文の『木』の中の「ひのき」、『動物のぞき』の中の「きりん」などは、何度も読んでそのたびにほろりと、じーんとしてしまう。では最近の女流エッセイでも読んでみるかと、たまには手を出してはみるものの、今まで面白かった現代人は、伊藤比呂美さん、小池真理子さんくらいか。あっ、この前読売で読んだ蜂飼耳さんという詩人はかなり興味深いが、果たしてエッセイはあるのだろうか。そんなところにあの幸田文の孫でしかも同い年というので俄然期待してページをめくったのだが、そもそも「俄然期待」というのはエッセイを読む姿勢としてはあまりふさわしくないとも思う。

それで面白かったかどうかというと、やはり面白い。もちろんお祖母さんのことが出てくればそれだけで気持ちは高まるが、それにしてもものの見方、感じ方というのは、どうにも血筋というか、環境なのだなとあらためて思う次第である。なにもわからないうちに、周囲の人々がどのようなことに、どうやって反応しているか。それはいわば刷り込みとなってその人のあり方をかたづくるわけだから、わけがわかるようになってから身につけることより大きくてもしかたない。

お祖母さんの話に戻れば、「ひのき」の中で「あて」の運命を何とかしてやろうと一所懸命になったり、「きりん」の中で負けた競走馬をねぎらったりする文に触れて読者が涙を流すのは、いってみれば野球を応援している様をみて心動かされるようなものだが、それがすなわち文学の力なのだと思う。それがなくて、何で本など読むのだろうというわけだ。

そんな人たちに囲まれていて、奈緒さんのような人ができ上がる、何と嬉しい話だろう。それが私などが関東平野の隅っこの農村でのうのうと育っているのと同じ頃に、小石川でそういう人が育っていたというのが嬉しいのだ。

ちょっと貸してしまったので手元にないので定かでないのだが、お母さんがそう呼んでいた「きつねのケーキ屋」の話、「おそれいりやの鬼子母神」といって「オーソレミヨはイタリア人」と返された話、どの話も例えばお祖母さんが描いた『おとうと』のげんのように凛としていてやわらかい。

でももし、この人が幸田家の人間でなかったら、これらの文が自分の目に届いただろうかと、少し意地悪に思ってみるのもしかたないところだ。刺激ばかりがもてはやされるこの時代ではあまり人の目に触れることはないかもしれないが、だとしてもこの人はこの人のようにものを感じ、それを書き、あらそうかしらアハハと笑っていそうと勝手に思わせるようなそんなすばらしい暮らしぶりであり、その記録である。

「文は人」とはよくいう。

3月13日読了 TSUTAYA籠原店で購入

(BGMはNHK渋谷陽一。この人は確か1951年で一回り前の卯年。なお、1963年生まれは http://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4#.E8.AA.95.E7.94.9F)

大雨の夜。天気予報は明日は晴れるといいますが、とてもそうは思えません。天気とは関係なく、順番で読書記録です。

確か『先生はえらい』でだったか内田樹氏が、本でおもしろいのは「入門」だと書いていて安心した憶えがある。たまたまそういう時代だったか、学生の頃は翻訳とはいえドゥルーズだのロラン・バルトだのの本人の著作を大体古本屋でも高い金を払って読んでいたが、平成に入る頃から本屋に1000円未満で買える「~入門」がどんどん出てきて、何だこれを読めばよかったんだということになり、自分の本棚にそういう類いがずらずら並ぶようになっても、何が書いてあるのかよくわからないのは本人の著作を読んでいた当時とそんなに変わらないから、出費が少なくなっただけいいのだろうけど、ちょっと見た目はぱっとしない。

そんなわけで、以前からチョムスキーの画期的で難解といわれていてもわからないかといえばそうでもない独創的なアイディアに興味を持ち、酒井邦嘉氏の著書を読んでそれがかきたてられていたところ、ちょうどよくこの入門書が出たので当然のように買って読んだ。

さて読んでみると、「生成文法」というチョムスキーの考え自体は、これまでそこらで読んで考えていたものとあまり変わりはなかった。私なりにひどく大雑把にいうと、何語でも人間の言語には、最近このブログで何度か書いている「箱」(文法)と「中身」(意味)の問題でいう「箱」の方に普遍性があり、その「箱」、つまり「文法」をつくり出す機能が脳には備わっているというもので、そこから最新の脳機能分析技術を駆使して酒井氏の方法は肯ける。

それは私が今まで読んだ中では、19世紀末に宇宙人に地球人の存在を知らせるためにジャングルを焼いて3平方の定理を表す直角三角形と3つの正方形を描こうという環境問題を度外視したとはいえ感動的な構想や、子どもにどんな変な生き物の絵を描いてもいいといっても、顔にあるのは目、鼻、口、耳に、せめて動物の角くらいで、どんなに想像力を駆使しても見たことのないものは描けないというのに似て、「箱の限界」が「普遍性」を示すという奇妙な成り立ちを持つものだった。本書はチョムスキーがそのアイディアに至った過程を、「句構造」などの用語を用いて詳しく解説したものといっていい。

ところが、本書のすごさは終盤に現れる。本書によればもともとチョムスキーの理論は途中でつじつまが合わなくなって何度も修正されてきたのだが、チョムスキーの入門書を書きながら著者はその問題点をいいたい放題に指摘し、最後のページでは「言語学に科学的な論証法をもたらすかのように見えた生成文法は、現在のままでは科学的合理性から遠ざかっていくばかりです。チョムスキーが老齢に達した今、生成文法の行く末がどうなるのか、興味深いところです」と言い放つ。

生成文法がどんなものかというより、私としては「入門」の著者がこのように突き放したことにあっけにとられたものの、案外こういう「入門」の方が正しいといえば正しいのではないかと思い直した次第。

帯裏には「生成文法、恐るるに足りず!」、読んだのは初めてだが、「著者“マチケン”先生、恐るべし!」。

5月11日読了 新宿駅ブックガーデンで購入

(BGMはNHK-FM渋谷陽一。カサビアンズなど若手が続いたが、ここでクラシックのコーナーになり、30年前に滅びの美学を描いたとしてロキシー・ミュージック「マザー・オブ・パール~サンセット」。こうやって意味だてて、また系統的に、新譜と旧譜が存分にきける番組は若い世代には貴重。もっと民放にもやってほしい)

確か『先生はえらい』でだったか内田樹氏が、本でおもしろいのは「入門」だと書いていて安心した憶えがある。たまたまそういう時代だったか、学生の頃は翻訳とはいえドゥルーズだのロラン・バルトだのの本人の著作を大体古本屋でも高い金を払って読んでいたが、平成に入る頃から本屋に1000円未満で買える「~入門」がどんどん出てきて、何だこれを読めばよかったんだということになり、自分の本棚にそういう類いがずらずら並ぶようになっても、何が書いてあるのかよくわからないのは本人の著作を読んでいた当時とそんなに変わらないから、出費が少なくなっただけいいのだろうけど、ちょっと見た目はぱっとしない。

そんなわけで、以前からチョムスキーの画期的で難解といわれていてもわからないかといえばそうでもない独創的なアイディアに興味を持ち、酒井邦嘉氏の著書を読んでそれがかきたてられていたところ、ちょうどよくこの入門書が出たので当然のように買って読んだ。

さて読んでみると、「生成文法」というチョムスキーの考え自体は、これまでそこらで読んで考えていたものとあまり変わりはなかった。私なりにひどく大雑把にいうと、何語でも人間の言語には、最近このブログで何度か書いている「箱」(文法)と「中身」(意味)の問題でいう「箱」の方に普遍性があり、その「箱」、つまり「文法」をつくり出す機能が脳には備わっているというもので、そこから最新の脳機能分析技術を駆使して酒井氏の方法は肯ける。

それは私が今まで読んだ中では、19世紀末に宇宙人に地球人の存在を知らせるためにジャングルを焼いて3平方の定理を表す直角三角形と3つの正方形を描こうという環境問題を度外視したとはいえ感動的な構想や、子どもにどんな変な生き物の絵を描いてもいいといっても、顔にあるのは目、鼻、口、耳に、せめて動物の角くらいで、どんなに想像力を駆使しても見たことのないものは描けないというのに似て、「箱の限界」が「普遍性」を示すという奇妙な成り立ちを持つものだった。本書はチョムスキーがそのアイディアに至った過程を、「句構造」などの用語を用いて詳しく解説したものといっていい。

ところが、本書のすごさは終盤に現れる。本書によればもともとチョムスキーの理論は途中でつじつまが合わなくなって何度も修正されてきたのだが、チョムスキーの入門書を書きながら著者はその問題点をいいたい放題に指摘し、最後のページでは「言語学に科学的な論証法をもたらすかのように見えた生成文法は、現在のままでは科学的合理性から遠ざかっていくばかりです。チョムスキーが老齢に達した今、生成文法の行く末がどうなるのか、興味深いところです」と言い放つ。

生成文法がどんなものかというより、私としては「入門」の著者がこのように突き放したことにあっけにとられたものの、案外こういう「入門」の方が正しいといえば正しいのではないかと思い直した次第。

帯裏には「生成文法、恐るるに足りず!」、読んだのは初めてだが、「著者“マチケン”先生、恐るべし!」。

5月11日読了 新宿駅ブックガーデンで購入

(BGMはNHK-FM渋谷陽一。カサビアンズなど若手が続いたが、ここでクラシックのコーナーになり、30年前に滅びの美学を描いたとしてロキシー・ミュージック「マザー・オブ・パール~サンセット」。こうやって意味だてて、また系統的に、新譜と旧譜が存分にきける番組は若い世代には貴重。もっと民放にもやってほしい)

そろそろ通常ペースに戻って順番で読書記録。前回、「毎日楽しいことは多いし、それほどいやなこともない」と書いたばかりですが、一月前に読んでそんな毎日に疑問を叩きつけられた一冊です。底本1960年刊の本ですが、今年自分で読んだ中ではベスト1有力候補。

読んで思った。現代人は、というより、私はいったい何をしているのかと。

例えば地球の裏側で行われているボール遊びを一大事と考えて大騒ぎしたり、ききとれもしない言葉で歌われる歌に現を抜かしたり。21世紀の日本に生きることで得られるこうした愉しみは、私にとってかけがえのない大事なものだ。だがわずか50年遡ったこの国には、これだけ強烈な日常があった。現代人は「退屈な日常」を常套句として安易に使っている。だがそれはただ退屈だと思っているだけ、つまり「退屈という物語」に冒されてるだけではないのか。

何夜も何夜も全員が納得するまで続く直接民主制、対馬の「寄り合い」。こんな人がどうしてと驚くばかりの馬喰モテ男「土佐源氏」では、「盲目にのう、盲目になって、もうおっつけ三十年が来る。ごくどうをしたむくいじゃよ」という告白をきいた時の著者の驚き、どうやってこの物語を残そうかと興奮がありありと伝わってくる。「日本の村々をあるいて見ると、意外なほどその若い時代に、奔放な旅をした経験を持った者が多い。村人たちはあれは世間師だといっている」、「村里生活者は個性的でなかったというけれども、今日のように口では論理的に自我を云々しつつ、私生活や私行の上ではむしろ類型的なものが見られるのに比して、行動的にはむしろ強烈なものを持った人が年寄りたちの中に多い。これを今日の人々は頑固だと言って片付けている」という「世間師」は、今まで知り合った何人かの人々の性向を考えるに、ぱちんとはまって心の中でひざを叩いた概念だった。

そして、「文字をもつ伝承者」たちの学問への信仰ともいえる真摯さや、意外に思える広いネットワーク。これは例えば知性に重きを置くことでは辟易とさせられることもあるフランス人たちとは違って、古くからの共同体に輸入の西欧的知性をソフトランディングさせることがうまくいっていた条件ゆえの、幸福な知性のあり方だと思う。

訪ねてきた著者を心配だからと、山を越えて隣村に歩いて行く伝承者たち。村社会のリーダーとしての矜持と、日本人らしい思いやりの心は、まさに「忘れられた」人々なのだろう。その美しい暮らしが、どんなに著者をひきつけていたかがよくわかる。

といっても、私は一人、自宅で今夜も昨日録画したチャンピオンズリーグをみるのが楽しみでしかたないのだが。

(BGMはJ-WAVE。番組改編がさびしい季節でもあります。おお、今 "two of us" が、と思ったら、これビートルズじゃないぞ)

読んで思った。現代人は、というより、私はいったい何をしているのかと。

例えば地球の裏側で行われているボール遊びを一大事と考えて大騒ぎしたり、ききとれもしない言葉で歌われる歌に現を抜かしたり。21世紀の日本に生きることで得られるこうした愉しみは、私にとってかけがえのない大事なものだ。だがわずか50年遡ったこの国には、これだけ強烈な日常があった。現代人は「退屈な日常」を常套句として安易に使っている。だがそれはただ退屈だと思っているだけ、つまり「退屈という物語」に冒されてるだけではないのか。

何夜も何夜も全員が納得するまで続く直接民主制、対馬の「寄り合い」。こんな人がどうしてと驚くばかりの馬喰モテ男「土佐源氏」では、「盲目にのう、盲目になって、もうおっつけ三十年が来る。ごくどうをしたむくいじゃよ」という告白をきいた時の著者の驚き、どうやってこの物語を残そうかと興奮がありありと伝わってくる。「日本の村々をあるいて見ると、意外なほどその若い時代に、奔放な旅をした経験を持った者が多い。村人たちはあれは世間師だといっている」、「村里生活者は個性的でなかったというけれども、今日のように口では論理的に自我を云々しつつ、私生活や私行の上ではむしろ類型的なものが見られるのに比して、行動的にはむしろ強烈なものを持った人が年寄りたちの中に多い。これを今日の人々は頑固だと言って片付けている」という「世間師」は、今まで知り合った何人かの人々の性向を考えるに、ぱちんとはまって心の中でひざを叩いた概念だった。

そして、「文字をもつ伝承者」たちの学問への信仰ともいえる真摯さや、意外に思える広いネットワーク。これは例えば知性に重きを置くことでは辟易とさせられることもあるフランス人たちとは違って、古くからの共同体に輸入の西欧的知性をソフトランディングさせることがうまくいっていた条件ゆえの、幸福な知性のあり方だと思う。

訪ねてきた著者を心配だからと、山を越えて隣村に歩いて行く伝承者たち。村社会のリーダーとしての矜持と、日本人らしい思いやりの心は、まさに「忘れられた」人々なのだろう。その美しい暮らしが、どんなに著者をひきつけていたかがよくわかる。

といっても、私は一人、自宅で今夜も昨日録画したチャンピオンズリーグをみるのが楽しみでしかたないのだが。

(BGMはJ-WAVE。番組改編がさびしい季節でもあります。おお、今 "two of us" が、と思ったら、これビートルズじゃないぞ)

今日も更新。「読書」です。

帯に「24時間戦う遺体科学者 動物進化の神秘へ迫る」。もちろん写真も満載。何やら尋常ならぬ著者の顔写真も魅力的で、つい買ってしまったらかなりおもしろかった。

本書の美点は多い。まず生物の本としては異例といえるリリックな表現、そして同じ解剖学の養老孟司氏にも通じる明快さ、さらに前回書いた同世代の酒井邦嘉氏にも通じる学術への愛である。

それにしても解剖学の人は、どうしてこんなにすっぱりとものを割り切れるのだろうか。構造を考える合理性は、本書のすっきりした構成に現れている。1~2章で、腐乱との競争や解剖学の歴史といった初心者へのガイドラインを示し、3章は「硬い遺体」として骨格、4章は「軟らかい遺体」として「内臓」、そして最終章を「遺体科学のスタートライン」。この構成に著者のもののみ方がよく出ている。

ふだん「自然の神秘」などとひとくくりにしているが、こういう本を読むと生物とは本当によくできていると思う。たとえば、文系的に、人間的になら、ある人物をみてこの人はこういう風に生きてきたのだろうとか、いやいやそうでなくこうなのではないだろうかとか考えてもそうかんたんに答えは出ないが、多くの生き物の場合、その構造的な来歴はもっとシンプルだ。それでも、多くの学者が考えて謎とされることがあるものおもしろい。

本書で知ったことは多い。たとえば、ウシの胃が四つあるとは知ってはいても、ただ単に草は消化が悪いから多くあるんだろうくらいにしか思っていなかった。まさか腹の中に最近を飼ってそいつらに草を食わせて増やしそれをエネルギーにするという複雑な過程を経ていて、そのために四つの胃が分業しているとはびっくりだ。

そして遺体科学の未来への不安。一見役に立たないかに思える、こうした研究への予算は減っているという。アカデミックな世界では、人文学系はじめリストラの波が押し寄せていて、世の中全体からみればそれはしかたないことかも知れない。けれど、著者のような真摯な研究者に思う存分研究を続けさせることは社会の義務と思い、そのためには新たなシステムが必要だろうが、一体どうしたらいいのだろう。

4月21日読了 確か新宿小滝橋通りの本屋

(BGMはJ-WAVE。CMでやっていたハンバート・ハンバート。NHKのライブビートできいて気に入っているが、こういう音楽が売れるだろうか。今日のテキストは動物続きで、昨日の毎日夕刊「クマの冬眠大作戦」(http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/archive/news/2006/09/04/20060904dde001040002000c.html)。がんばれクー、寝るだけだけど)

帯に「24時間戦う遺体科学者 動物進化の神秘へ迫る」。もちろん写真も満載。何やら尋常ならぬ著者の顔写真も魅力的で、つい買ってしまったらかなりおもしろかった。

本書の美点は多い。まず生物の本としては異例といえるリリックな表現、そして同じ解剖学の養老孟司氏にも通じる明快さ、さらに前回書いた同世代の酒井邦嘉氏にも通じる学術への愛である。

それにしても解剖学の人は、どうしてこんなにすっぱりとものを割り切れるのだろうか。構造を考える合理性は、本書のすっきりした構成に現れている。1~2章で、腐乱との競争や解剖学の歴史といった初心者へのガイドラインを示し、3章は「硬い遺体」として骨格、4章は「軟らかい遺体」として「内臓」、そして最終章を「遺体科学のスタートライン」。この構成に著者のもののみ方がよく出ている。

ふだん「自然の神秘」などとひとくくりにしているが、こういう本を読むと生物とは本当によくできていると思う。たとえば、文系的に、人間的になら、ある人物をみてこの人はこういう風に生きてきたのだろうとか、いやいやそうでなくこうなのではないだろうかとか考えてもそうかんたんに答えは出ないが、多くの生き物の場合、その構造的な来歴はもっとシンプルだ。それでも、多くの学者が考えて謎とされることがあるものおもしろい。

本書で知ったことは多い。たとえば、ウシの胃が四つあるとは知ってはいても、ただ単に草は消化が悪いから多くあるんだろうくらいにしか思っていなかった。まさか腹の中に最近を飼ってそいつらに草を食わせて増やしそれをエネルギーにするという複雑な過程を経ていて、そのために四つの胃が分業しているとはびっくりだ。

そして遺体科学の未来への不安。一見役に立たないかに思える、こうした研究への予算は減っているという。アカデミックな世界では、人文学系はじめリストラの波が押し寄せていて、世の中全体からみればそれはしかたないことかも知れない。けれど、著者のような真摯な研究者に思う存分研究を続けさせることは社会の義務と思い、そのためには新たなシステムが必要だろうが、一体どうしたらいいのだろう。

4月21日読了 確か新宿小滝橋通りの本屋

(BGMはJ-WAVE。CMでやっていたハンバート・ハンバート。NHKのライブビートできいて気に入っているが、こういう音楽が売れるだろうか。今日のテキストは動物続きで、昨日の毎日夕刊「クマの冬眠大作戦」(http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/archive/news/2006/09/04/20060904dde001040002000c.html)。がんばれクー、寝るだけだけど)