二神系譜研究会は1999年に準備会を経て設立されました。

詳しくは同会のホームページ 二神系譜研究会 (rootsfutagam.org) に掲載されています。

2015年に設立15周年を記念し冊子を発行しました。この内容を紹介します。

目次

1. ごあいさつ

2.二神氏の歴史

3. 二神島とその版史的位置

4: 二神系譜研究会の沿革

5. 設立前のあゆみ

6. 設立後のあゆみ

7. 会則

8. 二神系譜研究会活動の概要

9. 役員名簿

10. 参考資料

常任理事会 湯月城資料館にて(2006年9月15日)

15周年にあたって

1 .ごあいさつ

二神系譜研究会は2000年3月、二神氏の名字を名乗る方々や中世伊予国 地域の歴史に関心のある方々によって設立されて、本年で創立15周年を迎えることができました。研究会の活動は、二神氏の発祥発展を終て、全国に広 がってきた 二神の系譜を科学的に調査研究をするとともに、関係する他の系譜のグループとの交流を図り情報交換を行い、ひいてはこの活動を通じて地域、地元の歴史文化の発展向上に貢献することにより、地域の活性化への一助に資する事を目的としております。

この問、長年にわたり継承されてきた「二神文書」をはじめ、関連資料や史跡、系譜などの調査、地元文化財についても地道に調査研究を行って参りました。会員の皆様はもとより関係者の方々のご支援 ご尽力に心から御礼を申し上げます。

1. ごあいさつ

2.二神氏の歴史

3. 二神島とその版史的位置

4: 二神系譜研究会の沿革

5. 設立前のあゆみ

6. 設立後のあゆみ

7. 会則

8. 二神系譜研究会活動の概要

9. 役員名簿

10. 参考資料

常任理事会 湯月城資料館にて(2006年9月15日)

15周年にあたって

1 .ごあいさつ

二神系譜研究会は2000年3月、二神氏の名字を名乗る方々や中世伊予国 地域の歴史に関心のある方々によって設立されて、本年で創立15周年を迎えることができました。研究会の活動は、二神氏の発祥発展を終て、全国に広 がってきた 二神の系譜を科学的に調査研究をするとともに、関係する他の系譜のグループとの交流を図り情報交換を行い、ひいてはこの活動を通じて地域、地元の歴史文化の発展向上に貢献することにより、地域の活性化への一助に資する事を目的としております。

この問、長年にわたり継承されてきた「二神文書」をはじめ、関連資料や史跡、系譜などの調査、地元文化財についても地道に調査研究を行って参りました。会員の皆様はもとより関係者の方々のご支援 ご尽力に心から御礼を申し上げます。

平成1999年の準備会が発足して以降、神奈川大学日本常民文化研究所、湯築城資料館、風早 歴史文化研究会、豊田氏保存会、伊予史談会、松山市立子規記念博物館等の団体と幅広い交流 協力関係の維持に努めることができました。今後、 当協会ではこれらの団体との絆を大切にしながら、一層の交流促進を図ってまいります。今後とも関係の暖かいご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 5 周年を機会にこれまでの歩みを小冊子にまとめましたので、ご高覧頂ければ幸いでございます。 2015年 11月 8日 二神系譜研究会会長 二神俊 一

2. ニ神氏の歴史

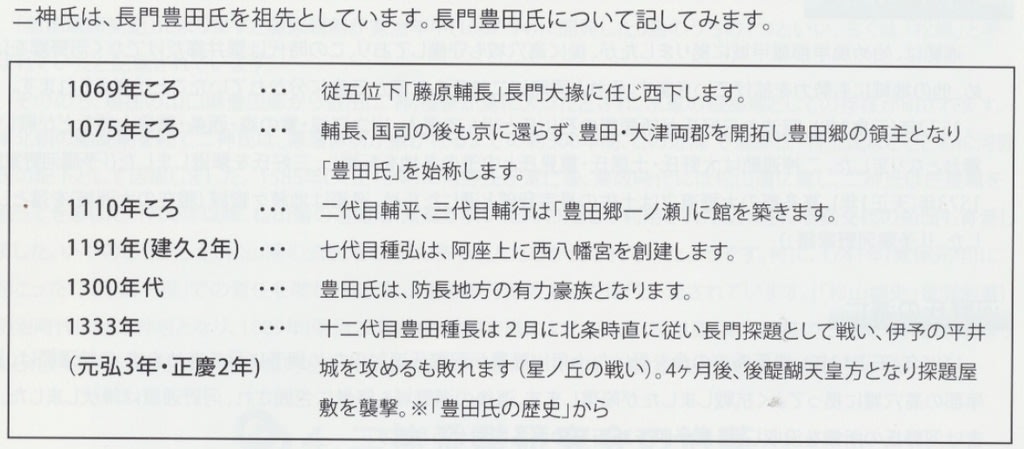

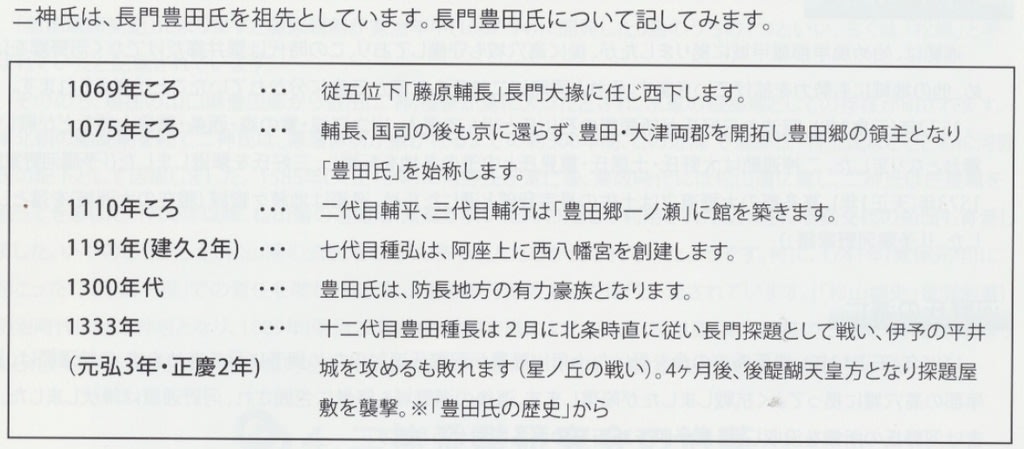

山口下関豊浦郡 豊田氏の歴史

二神氏の出自

「姓氏家系大典」に、「伊予の二神島より起こる。南北朝のころ二神十郎左衛門あり、予章記等に見ゆ」、また「南海治乱記」 に「二神修理進あり、海賊の大将也」とあります。二神氏が二神島に移り住んだ事情について「二神氏系図伝書略記」では、「種秀(豊田氏十四代目)始メ子無ク太郎種世ヲ養嗣トス後二神藤十郎種家生レル種秀後種家卜種世ハ家督ヲ争イ干ニ及ブ種家敗レテ浪々ノ身卜ナリ伊予国土神島ニ土着シテ二神氏ヲ名乗ル」とあります。

二神氏の活躍

室町時代後半期に忽那島を拠点としていた忽那氏が急激に衰えたのに乗じて二神氏は海上に勢力を増し、河野氏の配下となって活動を続けました。戦国時代には、河野氏或いは村上氏の有力な武将として史上に名を知られる ようになりました。

「二神氏系図伝書略記」によりますと、河野通尭が九州に逃れた折に行動を共にした二神種直は1367年(正平22 年、貞治6年)に通尭が細川氏の勢力を追い払って伊予の国の権勢を回復した時に、これまでの功績を讃えられ、風早郡(現在の松山市北条)の領地を給与され、本拠を風早郡宅並城に移しました。これより二神氏は、二神島だけでなく伊予本土の風早郡に って活動し、後には伊予の豪族河野氏の重臣としての地位を維持するようになりました。 種直の子家直は、二神氏系図伝書略記」によりますと、引き続き風早郡宅並城拠って、1479年(文明11年)に阿波国の細川|義春が伊予侵入を企てたとき、河野氏の命に従って忽那氏重見氏と協力し宅並城の防備にあたりました。(予陽河野家譜)。この時の功によって同年に河野教通から家直は風阜郡粟井の安岡名友兼名 宮崎名 の地を給与されました。 (二神文書)

その後、歴代の二神氏がこれらの地を留保されているのをみますと、これらの地は宅並城と共に、二神氏の重要な拠点になっていたことが想像されます。家直の後を継いだのは家真で、道後で河野教通のために戦死した種、そして活躍した通範と続きます。

二神通範の活躍

通範は、始め風早郡雄甲城に拠りましたが後に高穴城も守備しており、この時代は粟井だけでなく河野郷をはじめ他の地域にも勢力を拡げていきます。それと同時に二神氏も二家か三家に分かれていたことが考えられます。1572年(元亀3年)、阿波の三好氏が新居郡の石川氏と組んで侵入、川之江城・鷺の森・西条・恵良山城などが戦いの舞台となりました。二神通範は大野氏・土居氏・重見氏と中予の各地を転戦し、三好氏を撃退しました(予陽河野家譜) 1573年(天正1年)、喜多郡の大野直之は土佐の長宗我部と通じたため、通範は地蔵ケ獄城(現在の大洲城)を落としました。(「予陽河野家譜」)

河野氏の滅亡

1585年(天正13年)、豊臣秀吉の命を受けた小早川隆景が河野氏追討のため伊予に兵を進めます。二神通範は、風早郡の高穴城に拠ってよく抗戦しましたが陥落します。道後の湯築城も隆景に包囲され河野通直は降伏しました。秀吉は河野氏の所領を没収し、隆景が伊予35万石の大名に封ぜられます。

「二神家文書」によりますと、その後、河野通直は安芸国竹原に居して病死。その菩提を弔うために二神氏は法要を続けていたと伝えられています。その後、通範は朝鮮の役でも活躍しました。通範の長子通種、家種そして種長のいわゆる二神島二神氏の系譜となります。通範の第二子種範は、北条片山に永住し、風早二神氏の祖となりました。

1 5 周年を機会にこれまでの歩みを小冊子にまとめましたので、ご高覧頂ければ幸いでございます。 2015年 11月 8日 二神系譜研究会会長 二神俊 一

2. ニ神氏の歴史

山口下関豊浦郡 豊田氏の歴史

二神氏の出自

「姓氏家系大典」に、「伊予の二神島より起こる。南北朝のころ二神十郎左衛門あり、予章記等に見ゆ」、また「南海治乱記」 に「二神修理進あり、海賊の大将也」とあります。二神氏が二神島に移り住んだ事情について「二神氏系図伝書略記」では、「種秀(豊田氏十四代目)始メ子無ク太郎種世ヲ養嗣トス後二神藤十郎種家生レル種秀後種家卜種世ハ家督ヲ争イ干ニ及ブ種家敗レテ浪々ノ身卜ナリ伊予国土神島ニ土着シテ二神氏ヲ名乗ル」とあります。

二神氏の活躍

室町時代後半期に忽那島を拠点としていた忽那氏が急激に衰えたのに乗じて二神氏は海上に勢力を増し、河野氏の配下となって活動を続けました。戦国時代には、河野氏或いは村上氏の有力な武将として史上に名を知られる ようになりました。

「二神氏系図伝書略記」によりますと、河野通尭が九州に逃れた折に行動を共にした二神種直は1367年(正平22 年、貞治6年)に通尭が細川氏の勢力を追い払って伊予の国の権勢を回復した時に、これまでの功績を讃えられ、風早郡(現在の松山市北条)の領地を給与され、本拠を風早郡宅並城に移しました。これより二神氏は、二神島だけでなく伊予本土の風早郡に って活動し、後には伊予の豪族河野氏の重臣としての地位を維持するようになりました。 種直の子家直は、二神氏系図伝書略記」によりますと、引き続き風早郡宅並城拠って、1479年(文明11年)に阿波国の細川|義春が伊予侵入を企てたとき、河野氏の命に従って忽那氏重見氏と協力し宅並城の防備にあたりました。(予陽河野家譜)。この時の功によって同年に河野教通から家直は風阜郡粟井の安岡名友兼名 宮崎名 の地を給与されました。 (二神文書)

その後、歴代の二神氏がこれらの地を留保されているのをみますと、これらの地は宅並城と共に、二神氏の重要な拠点になっていたことが想像されます。家直の後を継いだのは家真で、道後で河野教通のために戦死した種、そして活躍した通範と続きます。

二神通範の活躍

通範は、始め風早郡雄甲城に拠りましたが後に高穴城も守備しており、この時代は粟井だけでなく河野郷をはじめ他の地域にも勢力を拡げていきます。それと同時に二神氏も二家か三家に分かれていたことが考えられます。1572年(元亀3年)、阿波の三好氏が新居郡の石川氏と組んで侵入、川之江城・鷺の森・西条・恵良山城などが戦いの舞台となりました。二神通範は大野氏・土居氏・重見氏と中予の各地を転戦し、三好氏を撃退しました(予陽河野家譜) 1573年(天正1年)、喜多郡の大野直之は土佐の長宗我部と通じたため、通範は地蔵ケ獄城(現在の大洲城)を落としました。(「予陽河野家譜」)

河野氏の滅亡

1585年(天正13年)、豊臣秀吉の命を受けた小早川隆景が河野氏追討のため伊予に兵を進めます。二神通範は、風早郡の高穴城に拠ってよく抗戦しましたが陥落します。道後の湯築城も隆景に包囲され河野通直は降伏しました。秀吉は河野氏の所領を没収し、隆景が伊予35万石の大名に封ぜられます。

「二神家文書」によりますと、その後、河野通直は安芸国竹原に居して病死。その菩提を弔うために二神氏は法要を続けていたと伝えられています。その後、通範は朝鮮の役でも活躍しました。通範の長子通種、家種そして種長のいわゆる二神島二神氏の系譜となります。通範の第二子種範は、北条片山に永住し、風早二神氏の祖となりました。

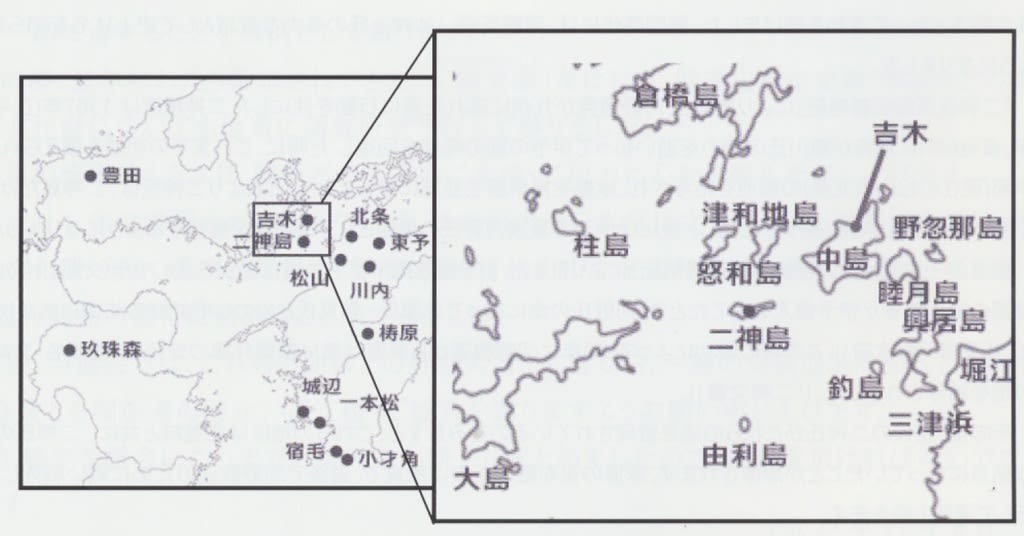

二神島とその歴史的位置

忽那諸島

松山市沖北西部にある島々で、風早郡に属し、そののち温泉郡となり、現在は松山市となりました。諸島の中で一番大きな島が中島(忽那島)で、睦月・野忽那島・怒和島・津和地島・二神島が散在します。古い時代には山口県の柱島を入 れて「忽那七島」とされた時期もあったようです。この海域を支配することは、瀬戸内海地方の制法海権を掌握することにもつながっていました。

二神島

「忽那嶋開発記」によりますと藤原親朝が寛治年中(1087~94)に開発した六島のうちの一つといい、古くは「松嶋Jと呼ばれていたと記載されています。

そののち、現在の山口県豊田 から豊田(二神)種家が島に入ったとされ、水軍の根拠地としての存在が印されます。 南北朝の動乱期を経て二神氏は幕藩体制が敷かれるまでの約300年間、この近海で忽那氏村上氏などとともに河野氏の配下として活躍しました。1585年(天正13年)に河野氏が滅亡後、藩政時代には松山藩に属し、二神氏は庄屋職を担ってきました。1700年以降、松山藩の避難港(南風が吹いた時の)として利用されたり、時折、参勤交代の船も寄港しました。いつのころからか、松山藩の流刑地であり、多くの人たちが流されていたようです。特に1741年(寛保元年)に 起こった「久万山一撲」での責任を問われた、松山藩の奉行 坂太郎左衛門が流されています。(í松山城史J 景浦勉著)

明治時代には二神村となり、1889年(明治22年}の町村制実施により二神島 怒和島 津和地島の三島で「神和村 」となりました。1959年(昭和34年)に中島町と合併し、2005年(平成17年)1月には松山市と合併して現在に至っています。

二神系譜研究会に続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます