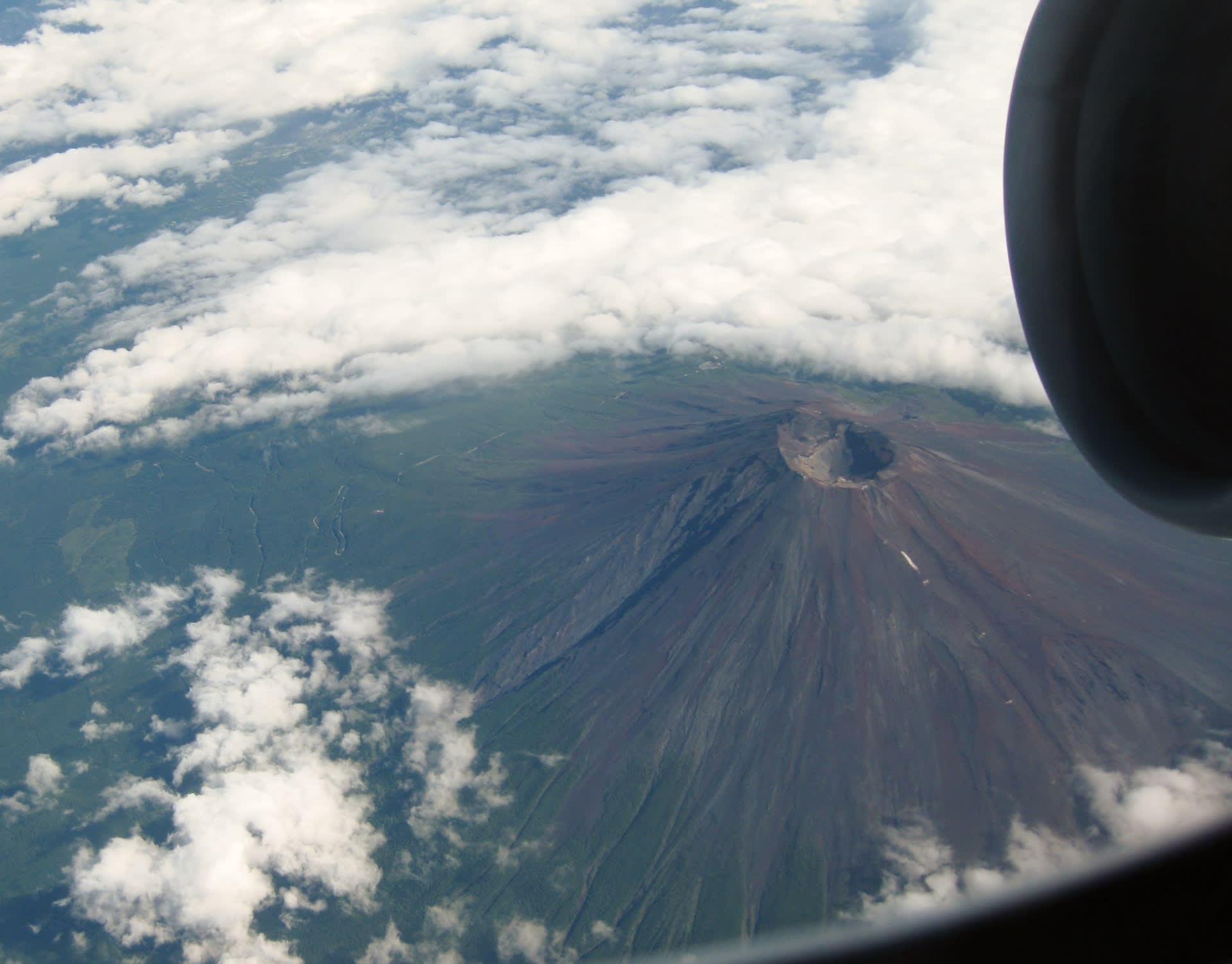

熊本と佐賀へ5年間で3度目の訪問です。前2回は佐賀から熊本のコースで佐賀市には3時間ほどしか滞在していませんでしたので、今回は熊本から入って佐賀で少し時間を使うつもりでコースを変えてみました。熊本行の飛行機は富士山のほぼ真上を飛んでいました。 雪がなく地肌が痛々しいほどです。熊本に降りるときに阿蘇山ではないかと撮ってみました。

雪がなく地肌が痛々しいほどです。熊本に降りるときに阿蘇山ではないかと撮ってみました。

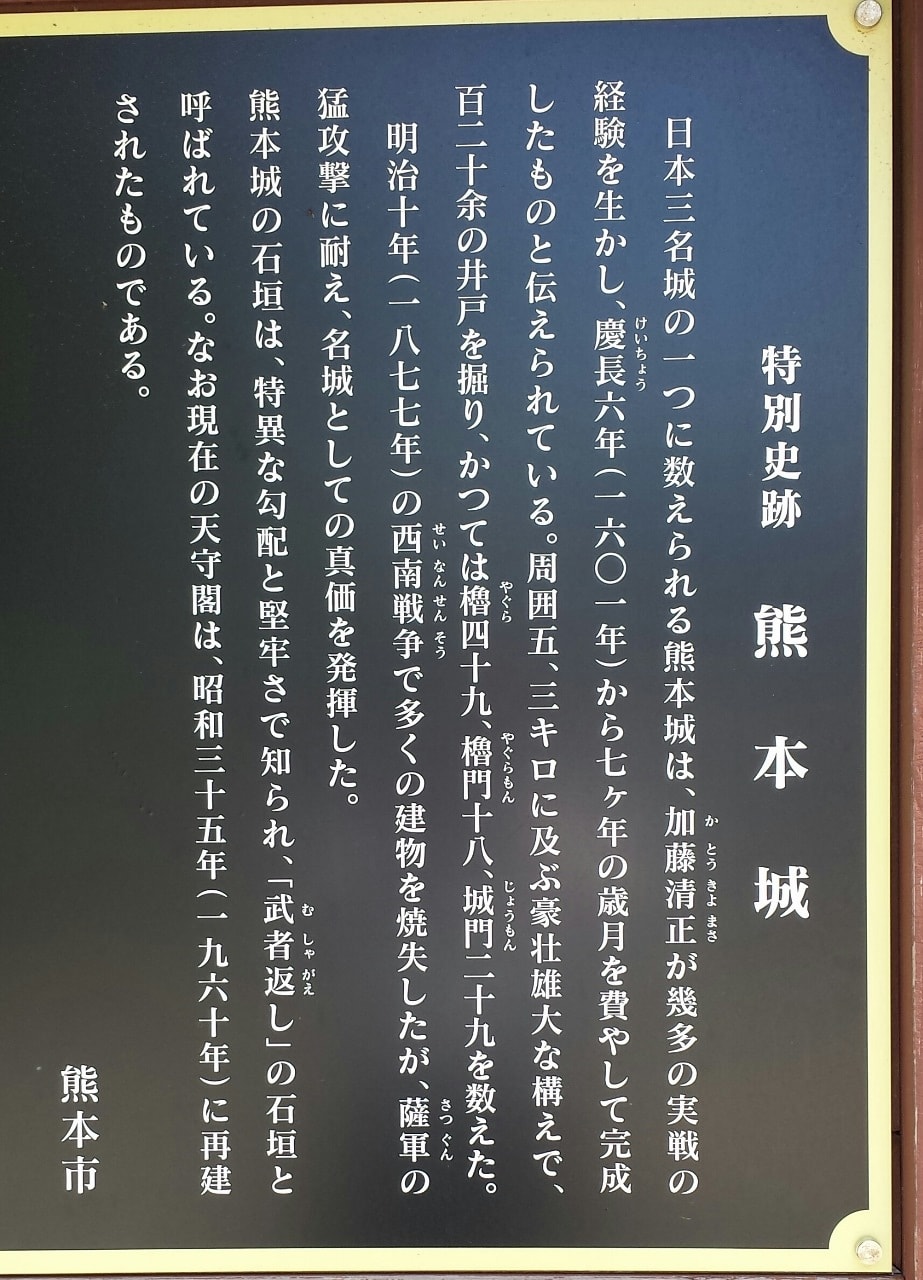

熊本ではあまり時間があないので、施設訪問前に熊本城に寄ってみました。 御幸橋の手前に熊本城を作った清正像があります。

御幸橋の手前に熊本城を作った清正像があります。

前回は気が付きませんでしたが

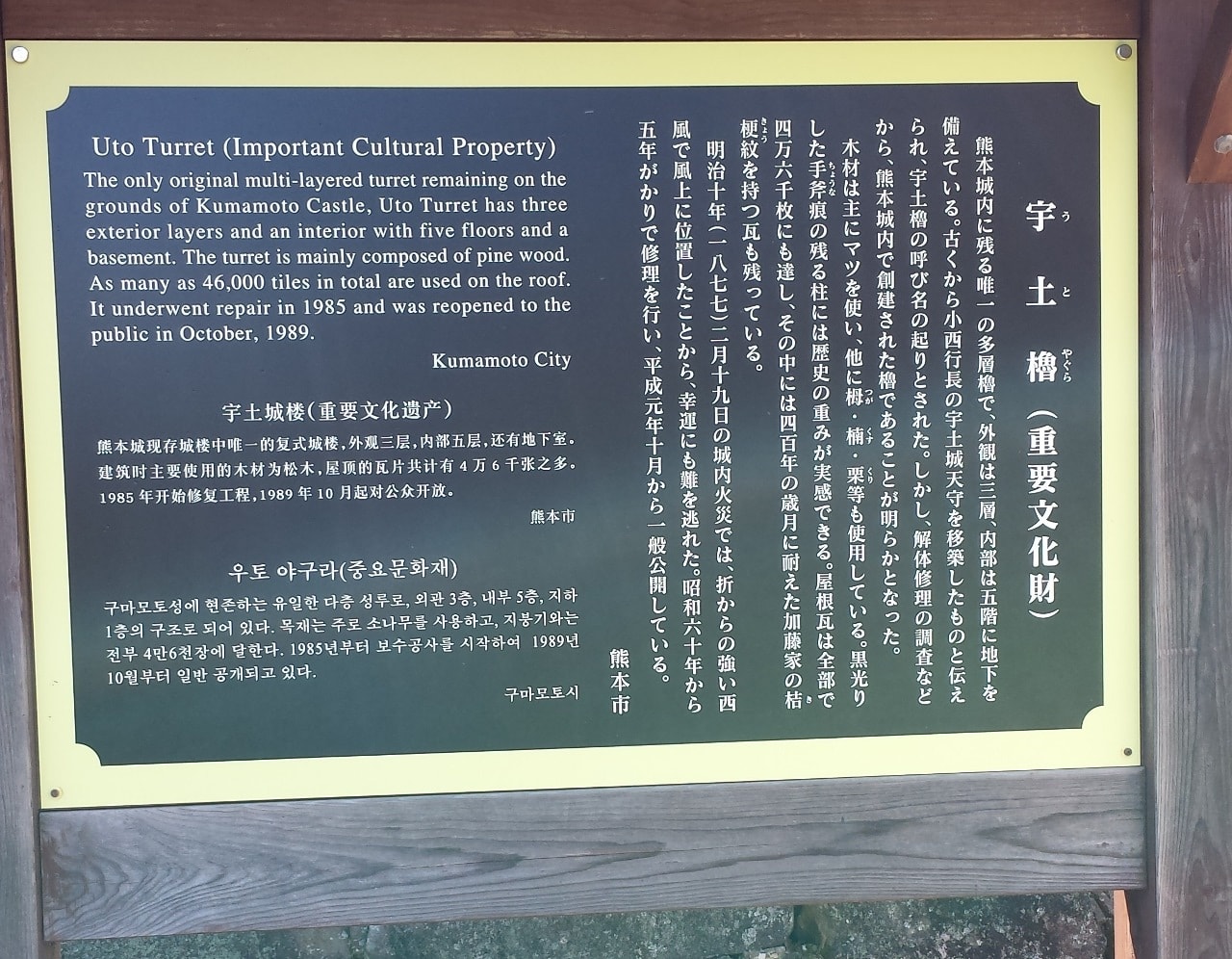

本丸の下にある宇土櫓です。 唯一残る多層櫓だそうです。

唯一残る多層櫓だそうです。

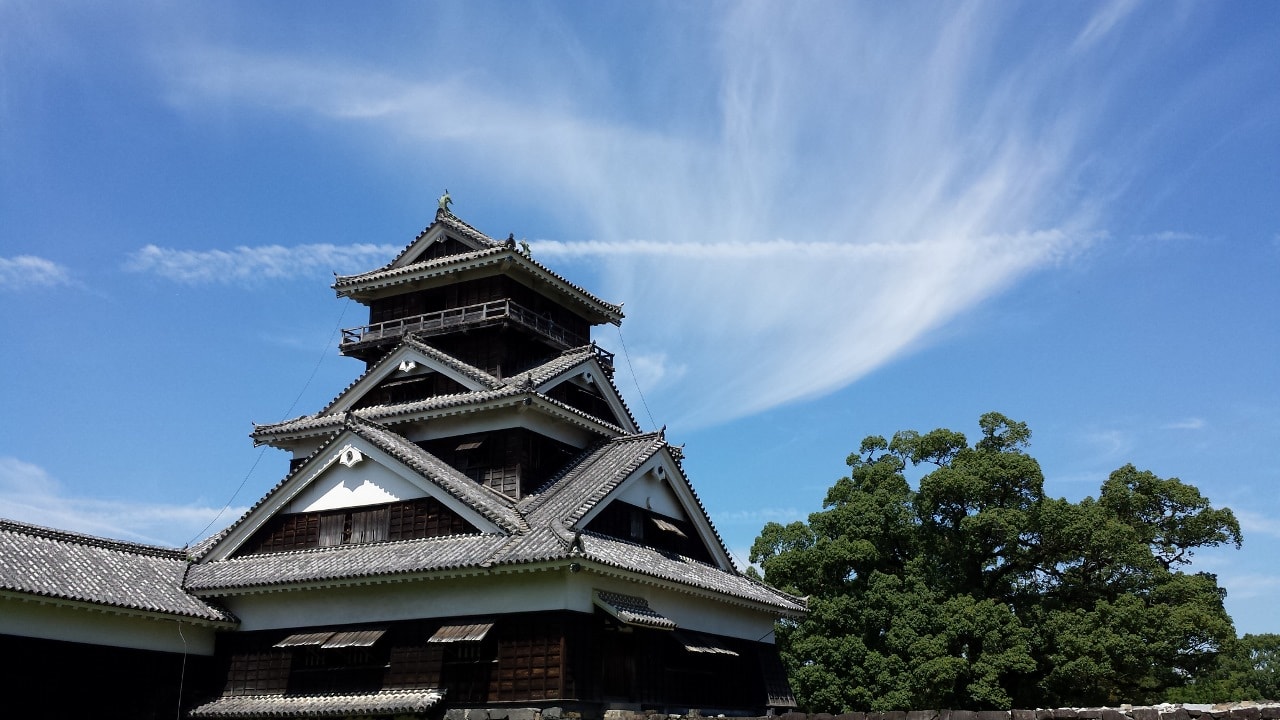

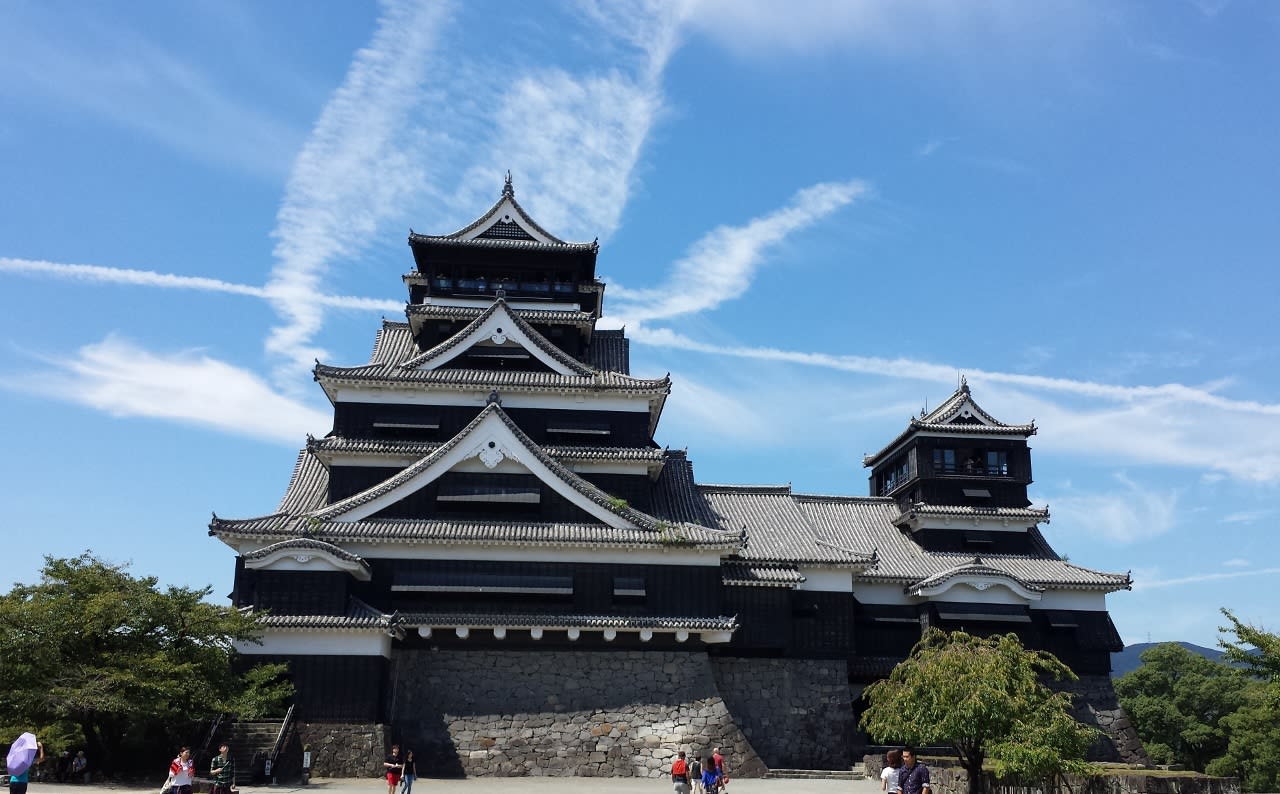

天守閣のあるところまで行ってみました。

前回中に入ったので今回は外から見学するだけでした。

背景の雲の動きがなかなか面白かったです。

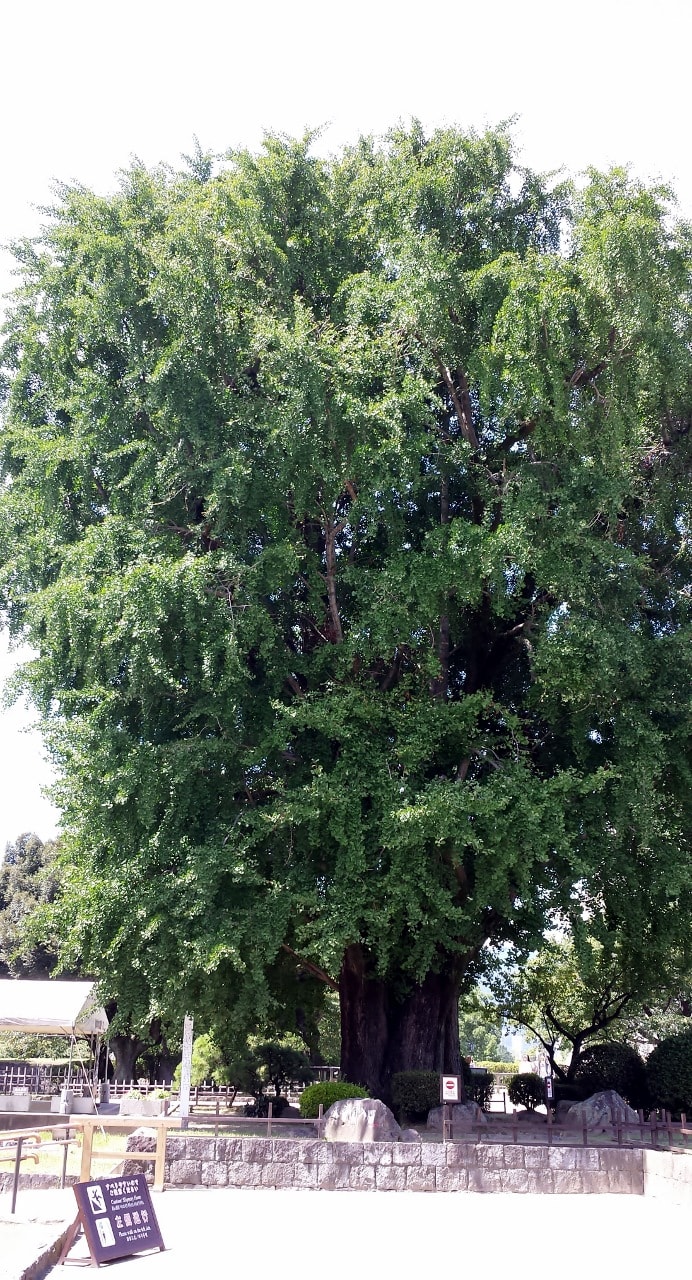

熊本城は銀杏城と呼ばれるらしいですがその由来となっているイチョウの木です。清正公が築城の際に植えたと伝えられ、また、清正が亡くなるときに、「この銀杏の木が天守閣と同じ高さとなったときに、何か異変が起こるであろう」と予言し、それが奇しくも明治10年(1877年)の西南戦争のときであったとも言われています。

清正は銀杏の実を食料とするために、この木を植えたとよく言われますが、残念ながらこの木は雄の木で実はつけないそうです。現在の木は西南戦争で燃えたあとに、芽吹いた脇芽が成長したもので、130年でこれだけの大きさに成長したということです。

六地蔵憧(ろくじぞうどう)

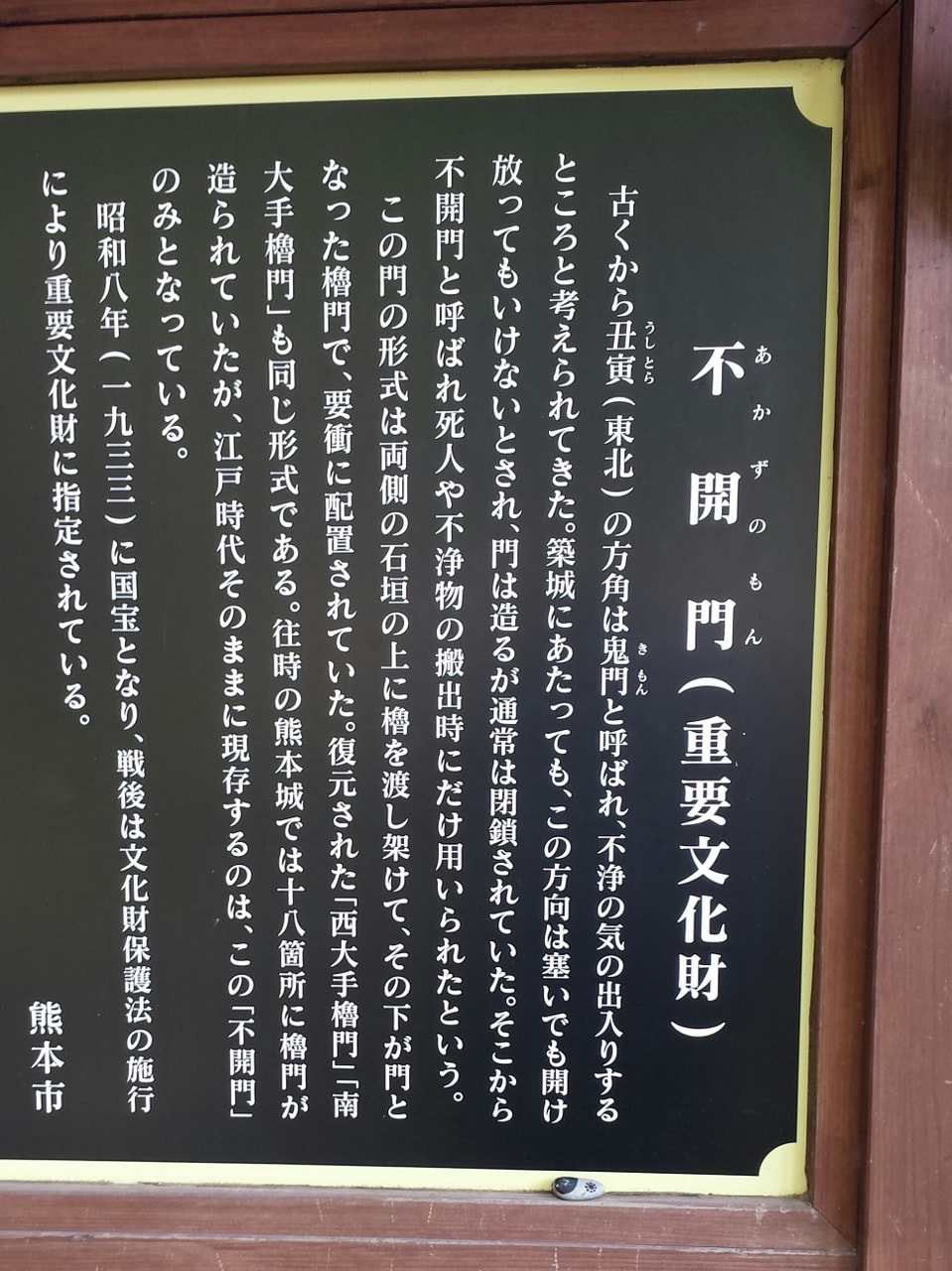

です。石の六角灯篭の傘の下の龕部(がんぶ)と云われる各面に地蔵尊像を彫刻したものです。人間は死後、六道をまわるとされており、その六道の辻に立って救済するために作られたそうです。こちらは不開門です。

西南戦争の戦禍でも残った櫓群は、国指定の重要文化財に指定。

熊本城本丸内東竹の丸には、高石垣の上に西南戦争の火災にも焼け残った櫓が建ち並び、国指定の重要文化財に指定されています。

南から田子櫓(たごやぐら)、 七間櫓(しちけんやぐら)、十四間櫓(じゅうよんけんやぐら)、四間櫓(よんけんやぐら)、源乃進櫓(げんのしんやぐら)、少し間を置いて東十八間櫓(ひがしじゅうはちけんやぐら)、

七間櫓(しちけんやぐら)、十四間櫓(じゅうよんけんやぐら)、四間櫓(よんけんやぐら)、源乃進櫓(げんのしんやぐら)、少し間を置いて東十八間櫓(ひがしじゅうはちけんやぐら)、 北十八間櫓(きたじゅうはちけんやぐら)、五間櫓(ごけんやぐら)、不開門(あかずのもん)、平櫓(ひらやぐら)と続きます。

北十八間櫓(きたじゅうはちけんやぐら)、五間櫓(ごけんやぐら)、不開門(あかずのもん)、平櫓(ひらやぐら)と続きます。

ここから見る本丸は、石垣に守られ攻めるのを難しく感じさせます。

熊本城を出て、坪井川を渡ったところに山崎菅原神社がありました。

山崎菅原神社は延久二年(1070)に創建され、古くより学問の神様として知られるなど、篤いご崇敬を集めているとのことでした。

こちらは旧代継宮跡の大クスノキです。

熊本城の南、中心市街地の一角にある花畑公園内に立っています。

花畑公園のある場所は、もともと加藤清正が熊本城を築いたときに城外に広大な御殿を設けた場所で、庭には種々の花木や草花が植えられていたため花畑御殿と呼ばれていたそうです。

この旧代継宮跡の大クスノキは推定樹齢600〜700年といわれています。

仕事で施設を訪問したときに、熊本城の夜景と満月がきれいだと教えてもらったので、夜にも出かけてみました。

ちょっと雲がでてしまい朧月になってしまいましたが、結構幻想的でした。