孫娘が亀戸中央公園のコートでテニスの練習をしているということで、見に行きました。真夏の暑い中で頑張っていました。こちらはしばらく見てから旧中川に出て、ふれあい橋を渡って平井側に行ってみました。すぐに逆井の富士塚に出合いました。 ふれあい橋の上から真夏の東京スカイツリーを撮りました。

ふれあい橋の上から真夏の東京スカイツリーを撮りました。

逆井の富士塚です。

★ランドマーク逆井の富士塚(浅間神社):建造年代は不明ですが、「当山再築小松川村」と記した明治17年(1884)の碑がありるため、区内で最も古い築造です。高さ約5メートル。

登山道は、塚の正面に直接に設けられ、石段になっています。頂上の部分を玉垣で方形にとり囲み、石祠を祀っています。登山道の両側には、数多くの石碑が建てられ、地元の丸岩講のもののほか小松川山本講や平井の丸冨講の碑もあります。

富士塚そのものが浅間神社として旧逆井村の鎮守白髭神社の持社となっています。7月1日に幟を立てて祭礼(のぼり祭り)を行います。石積み型の大型のもので、かつては中川を背に塚と樹木と鳥居のとり合せの美しいものでした。倒壊防止のため、昭和30年代にコンクリートで覆いました。(江戸川区教育委員会)

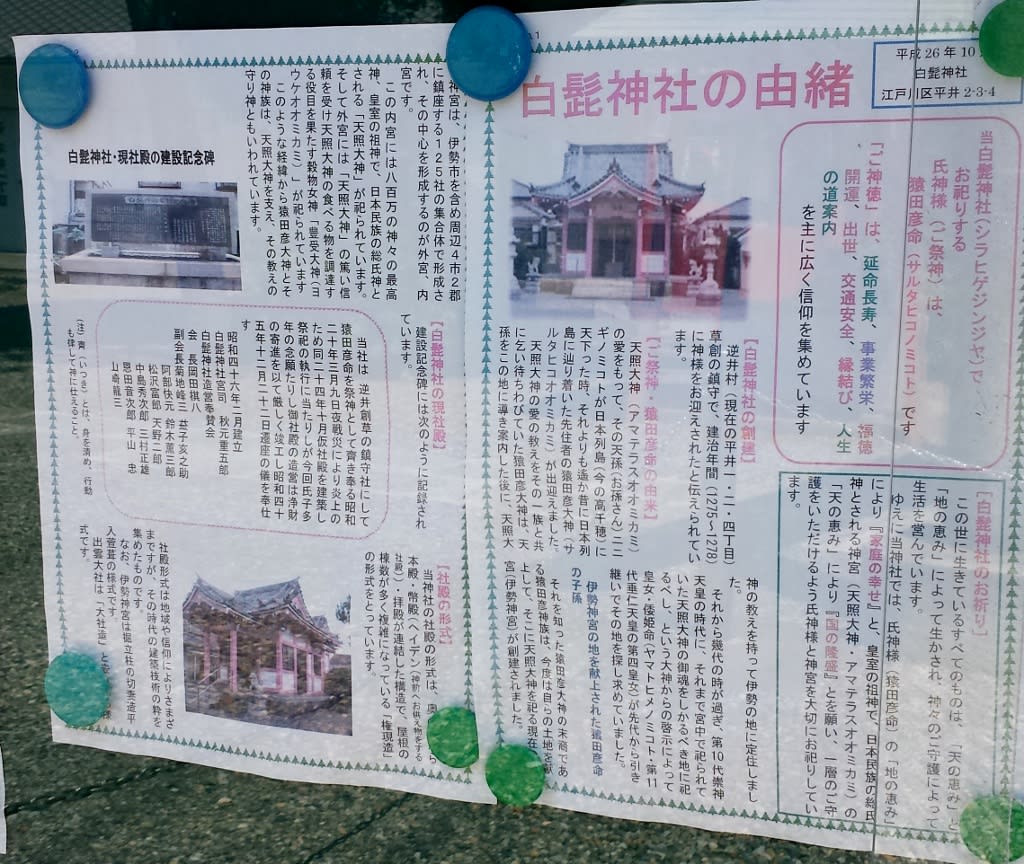

少し先の白髭神社に富士塚の説明書きがありました。

こちらが小御嶽神社 です。

です。

逆井富士塚、浅間神社の鳥居です。

逆井富士塚、浅間神社の鳥居です。

自転車で散策しています。

平井白髭神社の鳥居

平井白髭神社の鳥居

白髭神社です。

★ランドマーク平井白髭神社:創立の由緒は不明であるが、逆井創草の鎮守で猿田彦命をまつる。社伝によれば建治年間の創建という。その後足利時代の後期から太田道灌の家老土谷相模守がこの地を所領し以来当地に居住して代々氏子総代をつとめてきたといわれる。

社殿は昭和二十年三月の戦災で焼失し、昭和四十五年十二月二十二日新社殿が完成したので遷座した。

神社の掲示版に由緒が書かれていました。

白髭神社の拝殿です。

白髭神社の拝殿です。

鳥居の左手に稲荷神社がありました。

社殿右手に石碑が並んでいました。

あまり暑いので、早々に引き揚げてきました。

最初に、この碑が目に入りました。

最初に、この碑が目に入りました。 なんのお寺さんかよくわかりませんでしたが、自宅で調べて見たら不動院ということです。

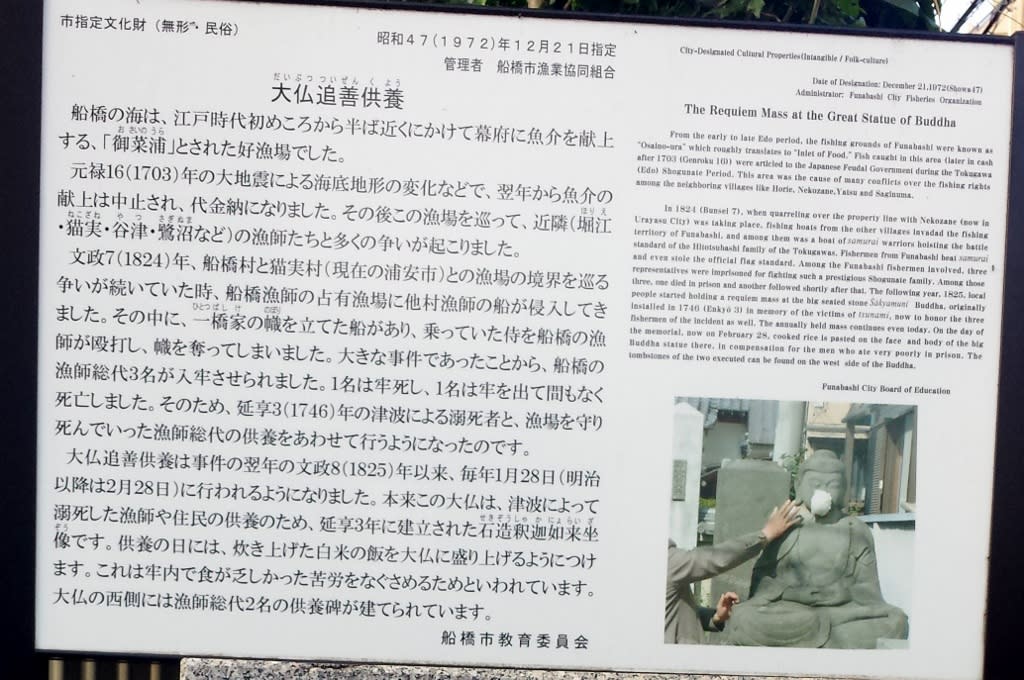

なんのお寺さんかよくわかりませんでしたが、自宅で調べて見たら不動院ということです。 この大仏さん(石造釈迦如来坐像)は元禄16年(1703)の津波によって溺死した漁師ならびに住民の供養のために建立されたものです。

この大仏さん(石造釈迦如来坐像)は元禄16年(1703)の津波によって溺死した漁師ならびに住民の供養のために建立されたものです。 だいぶ痛んできたようで修理がしてあります。

だいぶ痛んできたようで修理がしてあります。

本堂です。

本堂です。

淨勝寺の山門がありました。

淨勝寺の山門がありました。

カメラの方は向いてくれませんでした。

カメラの方は向いてくれませんでした。

2016年12月4日にも寄ってみましたその時の写真を加えます。

2016年12月4日にも寄ってみましたその時の写真を加えます。

筆子塚というのがありました。

筆子塚というのがありました。 無縁塔です。

無縁塔です。

寝転んだと思ったら別れ際にゴロリと一回転して見せてくれました。

寝転んだと思ったら別れ際にゴロリと一回転して見せてくれました。

わたしの彩(いろ)「江戸名所図会」 大人の塗り絵より

わたしの彩(いろ)「江戸名所図会」 大人の塗り絵より

今の橋ですが、すぐ右手は隅田川の水門になっています。

今の橋ですが、すぐ右手は隅田川の水門になっています。

弁財天は新しく作られたようです。

弁財天は新しく作られたようです。

江戸時代の古地図です。上が堅川、真ん中御材木蔵に沿って横十間川、左手の川は大横川、下が小名木川に囲まれています。昭和51年以前は横十間川と新大橋の北側は貯木場になっていて川や池に大木が浮かんでいました。

江戸時代の古地図です。上が堅川、真ん中御材木蔵に沿って横十間川、左手の川は大横川、下が小名木川に囲まれています。昭和51年以前は横十間川と新大橋の北側は貯木場になっていて川や池に大木が浮かんでいました。

ポプラとツリーはなかなかの景色です。

ポプラとツリーはなかなかの景色です。

こちらは2日目のピンク花とつぼみです。これくらいのつぼみでも良い匂いがします。

こちらは2日目のピンク花とつぼみです。これくらいのつぼみでも良い匂いがします。

1日目の白い花と2日目のピンクの花です。これはカメラを持っていって撮りました。とにかく夜午後7時30分を過ぎないと咲かないので待つのが大変です。

1日目の白い花と2日目のピンクの花です。これはカメラを持っていって撮りました。とにかく夜午後7時30分を過ぎないと咲かないので待つのが大変です。

昼はまったくのつぼみです。

昼はまったくのつぼみです。 6時ころから咲きはじめます。

6時ころから咲きはじめます。

目黒に移転した五百羅漢寺にある羅漢像です。

目黒に移転した五百羅漢寺にある羅漢像です。 広重 名所江戸百景 五百羅漢さゞゐ堂 より

広重 名所江戸百景 五百羅漢さゞゐ堂 より 広重 東都名所 五百羅漢さざえ堂

広重 東都名所 五百羅漢さざえ堂 葛飾北斎 富嶽三十六景 さざえ堂

葛飾北斎 富嶽三十六景 さざえ堂 わたしの彩(いろ)「江戸名所図会」 大人の塗り絵より

わたしの彩(いろ)「江戸名所図会」 大人の塗り絵より 江戸時代の羅漢寺。左側の上下に走る道路が五ッ目道路(明治通り)。手前の雲がかかった辺りが新大橋道路。奥の川が竪川。真ん中に「渡しば」と書かれているところが五渡亭のあった五つ目の渡しです。

江戸時代の羅漢寺。左側の上下に走る道路が五ッ目道路(明治通り)。手前の雲がかかった辺りが新大橋道路。奥の川が竪川。真ん中に「渡しば」と書かれているところが五渡亭のあった五つ目の渡しです。