「袈裟を脱いだら僧侶じゃないのか?」

最近、常々思い出す先生の言葉。

その先生は母校の大学の講師であり、浄土宗の僧侶でもあります。

あるとき、先生は余命幾ばくもない檀家さんが入院する病院へ行こうとしました。

それは檀家さんから「いのちの行く末を聞きたい」と請われたからです。

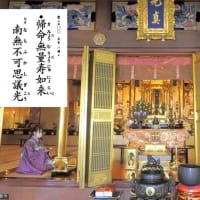

先生は当然のように袈裟を身に着けて行こうとしましたが、病院側から「縁起でもない」と拒否されました。

その対応は、至極当然のようにも思えます。

けれど、僧侶は死の使いなのでしょうか。

本当は死だけではなく、生きることも、老いることも、病気になることも全部ひっくるめて、そのいのちを共に生き、共に見つめていくのが僧侶なのだと私は思っています。

「知らないから忌避される」

「知らせてないから拒否をする」

ならば、知ってもらうことから始めよう・・・、その時、先生が思ったことが最初に書いたあの言葉だったそうです。

先生は袈裟を脱ぐことから始めました。

そこから仏の教えを、いのちの行く末を語りだしました。

人は集まり、病院側も先生を受け入れます。

袈裟を着ないで正面から。

袈裟を着て裏口から。

袈裟を着て正面から。

「回復の見込みのない患者さんが、死ぬことを恐れ怖がっている心の不安を、先端医療技術では取り除くことができないのです」

だから先生はいのちの行く末を、今も病院や医学系の学校で語り続けています。

その行為に自身を省みるまでもありません。

研修会や法要以外に袈裟を身に着けることのない私。

袈裟を身に着けていないとき、僧侶の自覚は薄れていきます。

着脱という行為が、まるで切り替えのスイッチであるかのように、私の意識を変えていく・・・。

僧侶は職業ではなく、生き様だと言った僧侶もいます。

その言葉もまた重い。

先生もその僧侶も、お寺じゃない家庭に生まれた人たち。

だからこそ、彼らの言葉はとても重く感じます。

二人は「僧侶だから」という執われではなく、「僧侶のすべきこと」を見出している。

そこには一生を懸けた信念がある。

袈裟を脱いでもなお、生死と向き合う人がいる。

生き様として、僧侶を選んだ人がいる。

切り替えるスイッチなどはない。

それは私が創ったスイッチ。

信念のないことを表すスイッチ。

彼らの姿に、お寺に、僧侶に、何を求めていたのかを見出そう。

それから、何が求められているのかを見つけよう。

袈裟の有無に左右されない、自身の自覚を促すために・・・。