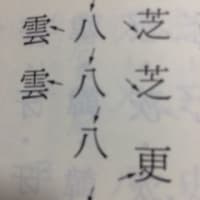

・上様には 蔀(しとみ) ごしに拝謁した。

ホウ・ブ

しとみ・おお(い)

蔀

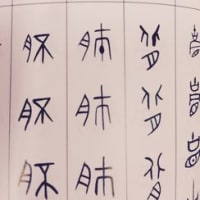

<大辞泉より>

- 平安時代から住宅や社寺建築において使われた、格子を取り付けた板戸。上部に蝶番(ちょうつがい)をつけ、外または内側に水平に釣り上げて開ける。しとみど。

- 和船の舷側に立てて波しぶきや日光などを防ぐ板。平常は取り外しておく。しとみいた。

- 築城で、城外から見え透くところを覆う、戸の類。

- 町屋の前面にはめ込む横戸。2枚または3枚からなり、左右の柱の溝にはめる。昼は外しておく。しとみど。

これも今まで生きていて初めてお目にかかる漢字です。

読み方が「しとみ」でも、じゃあ「しとみ」って何?という疑問が。

漢字を覚えるには、”どんな物”か”どんな意味”があるのか解らなければ覚えられないというのが私の持論。

今、この字を読めるのは、宮大工・船大工か漢検受検者だけではなかろうか。

↓ご存知でしたか。

------

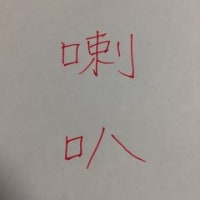

播種期を迎えて忙しい。

【答:はしゅ】