本当に将来の日本のことを考えるのなら、国会議員の人員や歳費を含めた血の出るような財政支出の大幅な削減実行以外には方法がないでしょう。

※ 今日は中秋の名月らしいですね。大阪は余り雲がなさそうではっきり見えそうですが、我が家は東側に高層ビルがあり、見えるのは21時頃になるでしょう。後ほどじっくり見ることにします・・・

新鮮な野菜などを買のと、少しでも他人と話す機会を求めて、ほぼ毎日スーパーに寄っていますが、最近話題の生鮮野菜の異常高以外に最近気づいたことが二つ。

<その① 詰め替え用の方が割高?>

毎朝コーヒーを飲んでいますが、殆どの場合インスタントコーヒーです。

瓶入りの新品よりは、袋入りの詰め替え用の方がコストや輸送費の面で割安なのは当然で、殆ど詰め替え用を購入しています。

しかし、先日何気なく近くにある瓶入りを見てビックリ。

200g入りの瓶入りの方が、180g入りの詰め替え用よりもかなり安いのです。(g比較ではなくて、絶対的な価格そのものが)

メーカー或いはスーパーの事情に拠るものでしょうが、価格に関しては何時の場合も合理性が働くなどという先入観を持ったら駄目だということを痛感しました。

<その② チェリーとさくらんぼ>

アルゼンチンに居た時に食べたチェリーが美味しかったのと、ツレアイも大好きだったので、輸入物のチェリーを良く買っていました。

ツレアイが介護施設に入ってからは、一人生活では買う気にもなれず久しく食べていませんが今日久しぶりにスーパーで見かけ、もう少し手頃な価格になれば買おうかなぁと思っていました。

しかし、その横に置いてあった、日本産のものを見てビックリ。

名前は「チェリー」ではなくて「さくらんぼ」ですが、何と価格は3倍くらいです。

我が家では、頂き物は別にして「さくらんぼ」を購入した記憶はありませんが、これを良く購入している人に言わせると、「やはり日本産のさくらんぼは見た目も味も上品で、輸入物とは比べ物にならない」とのことらしいですが、安物に慣れた私の舌には大きな違いがあるようには感じません。

どちらも同じくサクラの果実で、逆に輸入物の方が少し濃い紫色ですが、太陽を十分に浴びて甘みもあるようにも感じます。

むしろ、「チェリー」と「さくらんぼ」という呼び方の区別に、何か少し違和感を覚えました。

このような呼び方の違いで、価格差を正当化しているような商品は多いのでしょうね。(まさ)

5月10日の財務省の発表によれば、2023年度末時点での国の借金は1297兆1615億円とのことで、前年度末から26兆6625億円も増加したとのことです。

その内訳は、国債が1157兆1009億円(前年度比20兆7179億円像)、金融機関などからの借入金48兆5613億円(同、1兆554億円減)、政府短期証券91兆4993億円(同7兆円増)です。

因みに、先日成立した今年度予算では、通常の歳入は税金など約77兆円しか見込めないのに、歳出は約112兆円で、差額の約35兆円は国債や建設公債などの借入金という事になります。

(因みに歳出の内、国債返済金などは約27兆円で、これだけ見ても今年度の借入金も又もや8兆円程度の増加という事になります。

本当にもうあきれるしかないです。

誰が考えても、収入を超える支出が続けば、不足分は借金するしか仕方なく、それが続けば財政状況は悪化し、やがて破産に至ることは避けられないでしょう。

しかし、この国ではそのような経済常識は全く無視され、歴代の政権は人気取りのために収入を上回るバラマキ支出を長年にもわたり漫然と継続し(国民も目先の少しでもの施しを有難がった面も後押ししていますが・・・)、その結果がこのような年間国家予算の10倍を超えるような巨額の借入金となってしまったのです。

政府の言い分は、この借金は外国からのものではなくて、国民の貯蓄などから借用しているのだから、対外的には全く問題なしということです。

果してそうでしょうか?

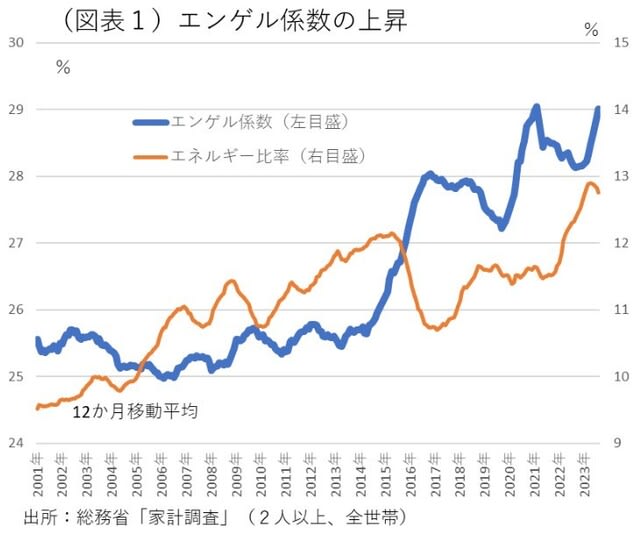

この莫大な借入金があるが故に、政府は金利を上げられず(金利を1%上げるだけで、国の支払利息は年間10兆円以上も増えます)、結果として記録的な円安になり輸入に頼らざるを得ない食料品や工業原料・燃料などは軒並み大幅に上昇し国民や中小企業を苦しめ、潤っているのはコストアップ分を下請けに押し付けが可能な輸出に関わる大企業だけというありさまです。

“責任者出てこい!”と叫びたいところですが、この事態を深刻化させた「アベノミクス」(現在では『アホノミクス』と呼ばれることが多いようです)を得意気な顔で推進していたお二人はもはやおられず、今までの政策の責任を問われることもありません。

そして、政権担当者が替わっても、人気取りを目的とした政府のバラマキ財政政策は全く変わっておらず、財政改善などは口先だけのことで、全く眼中に無いのですから、後任の国際通と言われる日銀総裁も打つ手なしという感じです。

確か【2025年にはプライマリー・バランス(基礎的財政収支)の黒字化を目指すし、十分に可能だ】というのが現政権も含めた歴代政権の発言だったと思いますが、最近はこの言葉を聞くこともなくなりました。

2025年が近づくにつれ、政府もさすがにこれが無理だと自覚し、この言葉を使う事は避けたみたいです。

客観的に見ても、このままでは日本の国際信用力は益々低下し、近い将来には三流以下の国家になることは目に見えていますし、国民の日本に対する見限りも増加するように思えます。(まさ)