亀岡の穴太寺を拝観した後、箕面市にある勝尾寺に向かいました。

経路はナビ任せにしましたので、今まで通った事のない高槻や茨木市の山中の道経由となり、途中ではすれちがうのに難儀するような個所もありましたが、何とか無事に到着しました。

この勝尾寺(かつおうじ)は、高野山真言宗の寺院で、山号は応頂山といい、西国三十三所の第23番札所です。開山は開成(かいじょう)で、寺号は「かつおじ」「かちおじ」などとも読まれます。

歴史があるだけに、この寺院の経緯などは非常に複雑です。

少し長くなりますが下記します。(WIKIPEDIAなどを参照しました)

・草創については、奈良時代の神亀4年(727年)、 藤原致房の子の善仲、善算の兄弟はこの地に草庵を築き、仏道修行に励んでいた。それから約40年後の天平神護元年(765年)に光仁天皇の皇子である開成が2人に師事して仏門に入った。宝亀8年(777年)、開成は念願であった大般若経600巻の書写を終え、勝尾寺の前身である弥勒寺を創建したとされています。

・平安時代以降、山岳信仰の拠点として栄え、天皇などの参詣も多かった。

元慶4年(880年)に当時の住職行巡が清和天皇の病気平癒の祈祷を行い、「勝王寺」の寺号を賜るが、「王に勝つ」という意味の寺号は畏れ多いとして勝尾寺に差し控えたという

以来、「勝運の寺」として広く信仰され、古くは源氏、足利氏ら歴代の将軍や武将達が勝運を祈り、こぞって参拝を重ねてきた歴史があります。

・元暦元年(1184年)には治承・寿永の乱(源平合戦)の一ノ谷の戦いのあおりで焼失するも、文治4年(1188年)に源頼朝の命により再建された。

・鎌倉期には、讃岐国流罪から戻った法然上人が当寺に四年間止住されて念仏三味に入られたが、この時善導大師の夢のお告げにより、法然上人は浄土宗本基の戒を授かられたとされています。

現在では、1,300年間連綿と受け継がれてきた歴史がある勝尾寺の運気を掴み取ろうという願いで「人生のあらゆる場面に勝つ寺」として受験・厄除け・病気・スポーツ・商売・選挙・芸事など色々な願い事で全国各地より訪れる参拝者が後を絶たないようです。

更に2013年にマウンテンバイクのダウンヒルレースを開催したりと、イベントへの志向もあるようですが、大阪中心部から近くで、色彩豊かで、しかもミストなどを利用した演出などもあり、インバウンドの参拝も多い様で、この日も沢山のインバウンドの姿がありました。

参拝を終えて帰路に着くころには寺院への狭い山道は、駐車場待ちの車が長い行列を作っており、境内への入場にも列ができるような状態になっていました。

近いとはいえ、4か寺を回るという強行軍でしたが、天候に恵まれ、丁度見頃の紅葉を堪能した1日でした。(まさ)

勝尾寺の寺碑。(寺名の字の中にもダルマが置かれています)

山門

ミストによる演出の、弁天池と橋

宝物館

参道横にある燈篭の列

勝ちダルマの奉納棚

本堂への道

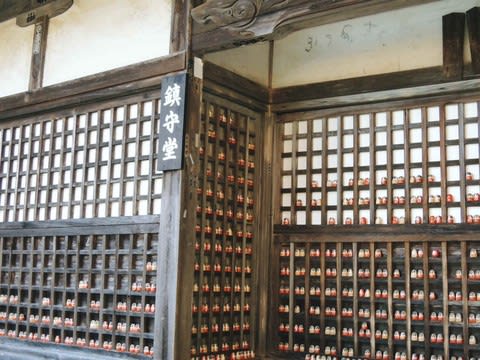

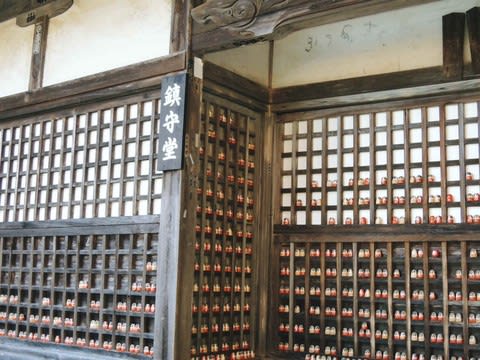

鎮守堂 あちこちに勝ちダルマが並べられています

開山堂 同じように勝ちダルマが一杯です

並べられている勝ちダルマ

本堂

同上

至る所にダルマが置かれています

本堂近くにある石塔

二階堂(法然上人五番霊場)

高台から見降ろした境内の様子

ドウダンツツジの紅葉

ドウダンツツジとオカメナンテンの紅葉

滝

道路横のモミジ

同上

経路はナビ任せにしましたので、今まで通った事のない高槻や茨木市の山中の道経由となり、途中ではすれちがうのに難儀するような個所もありましたが、何とか無事に到着しました。

この勝尾寺(かつおうじ)は、高野山真言宗の寺院で、山号は応頂山といい、西国三十三所の第23番札所です。開山は開成(かいじょう)で、寺号は「かつおじ」「かちおじ」などとも読まれます。

歴史があるだけに、この寺院の経緯などは非常に複雑です。

少し長くなりますが下記します。(WIKIPEDIAなどを参照しました)

・草創については、奈良時代の神亀4年(727年)、 藤原致房の子の善仲、善算の兄弟はこの地に草庵を築き、仏道修行に励んでいた。それから約40年後の天平神護元年(765年)に光仁天皇の皇子である開成が2人に師事して仏門に入った。宝亀8年(777年)、開成は念願であった大般若経600巻の書写を終え、勝尾寺の前身である弥勒寺を創建したとされています。

・平安時代以降、山岳信仰の拠点として栄え、天皇などの参詣も多かった。

元慶4年(880年)に当時の住職行巡が清和天皇の病気平癒の祈祷を行い、「勝王寺」の寺号を賜るが、「王に勝つ」という意味の寺号は畏れ多いとして勝尾寺に差し控えたという

以来、「勝運の寺」として広く信仰され、古くは源氏、足利氏ら歴代の将軍や武将達が勝運を祈り、こぞって参拝を重ねてきた歴史があります。

・元暦元年(1184年)には治承・寿永の乱(源平合戦)の一ノ谷の戦いのあおりで焼失するも、文治4年(1188年)に源頼朝の命により再建された。

・鎌倉期には、讃岐国流罪から戻った法然上人が当寺に四年間止住されて念仏三味に入られたが、この時善導大師の夢のお告げにより、法然上人は浄土宗本基の戒を授かられたとされています。

現在では、1,300年間連綿と受け継がれてきた歴史がある勝尾寺の運気を掴み取ろうという願いで「人生のあらゆる場面に勝つ寺」として受験・厄除け・病気・スポーツ・商売・選挙・芸事など色々な願い事で全国各地より訪れる参拝者が後を絶たないようです。

更に2013年にマウンテンバイクのダウンヒルレースを開催したりと、イベントへの志向もあるようですが、大阪中心部から近くで、色彩豊かで、しかもミストなどを利用した演出などもあり、インバウンドの参拝も多い様で、この日も沢山のインバウンドの姿がありました。

参拝を終えて帰路に着くころには寺院への狭い山道は、駐車場待ちの車が長い行列を作っており、境内への入場にも列ができるような状態になっていました。

近いとはいえ、4か寺を回るという強行軍でしたが、天候に恵まれ、丁度見頃の紅葉を堪能した1日でした。(まさ)

勝尾寺の寺碑。(寺名の字の中にもダルマが置かれています)

山門

ミストによる演出の、弁天池と橋

宝物館

参道横にある燈篭の列

勝ちダルマの奉納棚

本堂への道

鎮守堂 あちこちに勝ちダルマが並べられています

開山堂 同じように勝ちダルマが一杯です

並べられている勝ちダルマ

本堂

同上

至る所にダルマが置かれています

本堂近くにある石塔

二階堂(法然上人五番霊場)

高台から見降ろした境内の様子

ドウダンツツジの紅葉

ドウダンツツジとオカメナンテンの紅葉

滝

道路横のモミジ

同上