虎屋菓寮 京都一条店

京都市上京区一条通烏丸西入広橋殿町400

TEL 075-441-3113

定休日 不定休

https://www.toraya-group.co.jp/

護王神社のすぐ近くにある虎屋菓寮・京都一条店の地は

虎屋が永年にわたり御所の御用を務めてきた場所で

少なくとも寛永5年(1628年)より前から店を構えていたことがわかっている。

当店には前々から来てみたいと思っていたが、

よりにもよってめったにないような豪雨の日に

ずぶ濡れになりながら飛び込む羽目になってしまった。

虎屋(とらや)の歴史は室町時代後期の京都で創業されたという。

実に5世紀にわたり和菓子屋を営んできたというわけだ。

特に後陽成天皇の御在位中(1586-1611)より御所の御用を務めていた。

そして明治2年(1869年)東京遷都にともない、

天皇にお供して京都の店はそのまま東京にも進出。

今は本社が東京港区の赤坂にある。

お店に入ると重厚なショーケースが構えている。

まるで宝石を展示しているような立派なショーケースで

とても和菓子が置いてあるようには見えない。

さすが、とらやさんだ。

また、客席のところには、いかにも京都のもてなしを表している活花のしつらえが施されている。

店内はゆったりと余裕のある空間が広がり、とても贅沢な造りとなっている。

置かれた椅子、テーブルなどの家具も大人の雰囲気で、

なんとなく低く抑えられすごく良い感じだ。

普段はたいへんな混みようらしいが、この日はこの荒天のため店内はガラガラ。

ある意味ラッキーだった。

当建物は平成21年(2009年)旧京都工場に虎屋発祥の地として

京都の新たな文化を創造発信する地として建て替えられた。

店内には日本文化に関する書籍約600冊を自由に見ることができるライブラリーがある。

それと併設して永い歴史と現代との結び目としての虎屋京都ギャラリーがあり、

京都にちなむ展示や講演会を開催している。

菓寮の外には季節ごとに表情を変える庭や稲荷社、江戸時代からのお蔵などがあり、

それらを眺めながら甘味を楽しむことができる。

それにしても1枚目の写真を見れば雨のひどさがわかると思う。

虎屋さんの経営理念は「おいしい和菓子を喜んで召し上がって頂く」だそうだ。

当店で販売している菓子の中には元禄8年(1695年)の

菓子見本帳に記録で残る菓子など古くから作っているもの、

時代を超え菓子とともにそこに込められた文化や物語を

お客様に届けるものを多く提供している。

それにしてもこのメニューはとても美しい。

注文するにあたって実物のサンプルが目の前に持ってこられ、

その美しさに目移りしてしまう。

和菓子は実に美しい。

スミダマンのオーダーしたのは、たった3日間だけ限定の

土用餅・黒糖餡と抹茶セット1,210円。

暑さ負けをしないようにと江戸時代に始まったとされる

夏の土用に小豆入りの餅などを食べる習慣にちなんで、

とらやは餅を餡で包んでおつくりしたのが土用餅だそうだ。

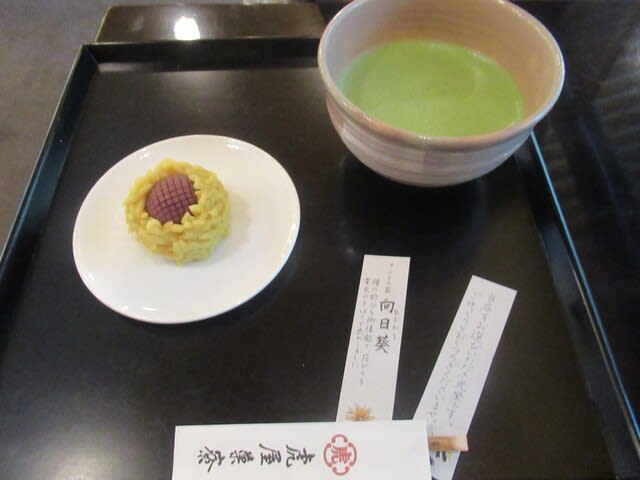

相方は、きんとん製の向日葵(ひまわり)抹茶付きで1,320円。

種の部分を御膳餡で、花びらを黄色のそぼろで表したとのこと。

もうこれは芸術品です。

2009年に完成したこの店舗は以前アップした鳩居堂を設計した内藤廣建築設計事務所と同じ。

木の持つ素晴らしさを充分に生かしたゆるやかなアールの天井のディテール、

そしてとらやのマークをモチーフにした照明器具など、

京都の空気にぴったりの素晴らしい設計だ。

ちなみに鳩居堂より虎屋菓寮の方が先の作品だ。

なぜか足元にお洒落な蚊取り線香があった。

このささやかなものでも京の雅を感じてしまう。

それにしてもここに蚊が出るのか?

虎屋さんの2021年の売上高は172億2,700万円。

1980年にはパリにも進出。

静岡御殿場の東山旧岸邸敷地内にある、とらや工房は素晴らしいらしい。

是非一度行ってみたいものだ。