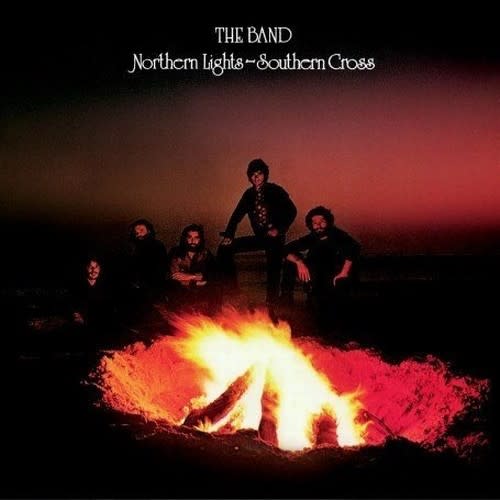

なんて格好いいジャケットなんや・・・

これまでの人生でたくさんCDを聴いてきたはずだし、本もある程度は読んでいるつもりだったんだけど、早くもネタが尽きそうである。とはいえ大した思い入れが無かったり、本当に心から良いと思えなかったりするものをここで紹介するのは、どういうわけだか抵抗がある。考えすぎだと思うけれど、作者に申し訳ない気もする。

しかし私が聴きこんだり読み込んだりした作品はそんなに多いわけでもない。一生のうちに本当に好きになるものは、そう多くないものだ。となると以前に掲げた「各アーティスト1作品ずつ」という縛りによって、必然的に自分で自分の首を強く絞めることになる。余談だが実際に自分で自分の首を絞めてみると結構苦しい、それはどうでもいいか。

さて忍び寄るネタ切れと戦いながら本日紹介するのはThe Bandというカナダ、アメリカのバンドだ。とてもシンプルな名前である、覚えやすくてよい。5人組で、うち4人がカナダ人で、ドラムのリヴォン・ヘルムだけアメリカ(しかも南部のアーカンソー州)の出身である。活動期間は1960年代後半から70年代の半ばにかけてだから、今から40年から50年ほど前になるだろうか。そのあと再結成して来日もしたけれど、オリジナルメンバーの5人で活動したのはこの時期までだった。

ボブ・ディランのバックバンドをやっていた彼らは、演奏のクオリティもきわめて高いが、それ以上に曲の構成がすごいと思う。楽器の編成はドラム、ギター、ベース、ピアノ、オルガン(時にサックスやアコーディオン)と数が多く、他にも金管が入っていることもあるのだが、それぞれの音がぶつからずに非常にうまくバランスをとっている。曲の構成、どこでだれが前に出るのか、どこで何を聴かせるのか、そういった部分を練る力が素晴らしい。

ヴォーカルはベース、ピアノ、ドラムの3人が務めているが、1人がずっとリードヴォーカルを取っていることもあれば、曲によって3人でリードパートを回していくものもある。特にドラムのリヴォンは野太いけどどこかかわいらしい声だ。彼が歌いながらドラムを叩いている姿はYoutubeにもあがっている。今からもう40年くらい前の映像だが、こうやってネットで観られるのはすごいことだと思う。と同時に、なんだかありがたみが薄れてしまうように感じるのは私だけだろうか。もちろん嬉しいことでもあるのだけど。「いつでも」「どこでも」探せば見られることなんて、きっと彼らは夢にも思わなかっただろう。なにせ遠い昔のバンドだから。

この作品『Northern Lights - Southern Cross』(邦題は『南十字星』、なぜか前半部分はカットされている)は1975年リリース、彼らがもうじき解散する前のものだ。彼らの作品では処女作『Music From Big Pink』そして2作目『The Band』が傑作だと言われているが、個人的にはこのアルバムもすごく好きである。今までは他のメンバーが作曲していたものもあったが、本作はすべてギターのロビー・ロバートソンによるものである。そのためかバラエティに富んでいる曲たちではあるが、アルバム全体として非常にうまくまとまっている印象を受ける。

M1「Forbidden Fruit」は聖書に出てくる「禁断の果実」のことなのだけど、歌詞のなかでも出エジプト記の「金の仔牛」のことが触れられている。彼らの代表曲「The Weight」にもナザレという地名が出ていたし、随所に聖書の影響が見られる。作詞作曲を務めるロバートソンの父親がユダヤ人であったことも関係しているのだろうか?とはいえメッセージ性が強いというよりも、ナンセンスというかやや不可解な歌詞である。渋いギターから始まる、いかにもフォークロックなナンバーだ、後半の鍵盤とギターの掛け合いが格好いい。

そしてM2「Hobo Jungle」はピアノの伴奏とどこか切ない歌のメロディ、それから時折聞こえるオルガンの音がうまくかみ合っている曲だと思う(歌詞の内容は浮浪者のたまり場についてなのだが)。続くM3「Ophelia」はガールフレンドがいなくなってしまった曲なんだけど、軽快で陽気な雰囲気だ。なんでこんな曲調なんだろう?ちなみにシェイクスピアの『ハムレット』で登場する女性の名前でもある。余談だが「Ophelia」という名前はギリシャ語が派生元で「Help」という意味を持っているらしい。そう考えると歌詞の内容ともマッチするし、あるいはどこかでビートルズを意識しているのかもしれない。ライブ盤だと金管のアレンジがダイナミックで聴いていて楽しい。なによりリヴォンの笑顔がとても眩しい。

The Band, Ophelia

A面の最後であるM4「Acadian Driftwood」、Acadian(アケイディアン)というのはアメリカ北東部からカナダにかけての地名だが、これもギリシャ語に由来していて、Arcadia(アルカディア)いわゆる桃源郷や理想郷のことだ。この曲は歌詞が描く世界観も素晴らしくて、彼らの故郷であるカナダという国について歌われている。このアルバムの前の作品では、アメリカの南部の方を意識していた曲もいくつかあったのだが、ここでは原点に、メンバーの大半の出身地であるカナダに回帰しようとする気持ちがあるのだろう。

それからB面へ。後半も「Ring Your Bell」やスロウバラードの「It Makes No Difference」などいい曲が並んでいるのだが、なんといっても最後の曲、「Rags and Bones」が本当に素晴らしい曲だと思う。今回はこの曲を紹介するためだけに書いたと言ってもいいくらいだ。今このブログを見ていて時間がある人には、この曲だけでもいいから聴いてほしい。シンセサイザーの音は古く聴こえるものの(もちろん当時では最先端のものだが)彼らの朴訥だけど切ない歌声とメロディや背後のコーラス、隙間を埋めるようでもあり、ときに自己主張をするギターがこころにぐっとくるのである。夕方、街の喧騒のなかでこの曲を聴いていると不思議と泣きそうな気持ちになる。

The Band - Rags and Bones

歌詞のなかではごく当たり前の街の風景、人々の営みが歌われているのだけれど、タイトルの「Rags and Bones」とは屑屋(今でいう不用品回収業者)を意味する。これはロビー・ロバートソンの祖父が屑屋を営んでいたことも影響しているのだろう。M4では祖国のことを歌っていたが、この曲はより身近な、幼少期の個人的な体験をもとに作られている。それがまた切なく感じられる、作曲者のロバートソンはどこかで解散を意識していたのかもしれない。いずれにせよ、彼のパーソナルなことが歌われている曲はそう多くないはずだ。

なお洋楽のCDあるあるなのだが、本作にはボーナストラックがついているものもあって、ボーナストラックがついている方がお得に感じるかもしれない。けれどせっかく「Rags and Bones」で締めくくられたアルバムの雰囲気を、台無しとまでは言わないにしても少し損なってしまっているように思う。大事なのは曲の多さではなく、そのアルバムがいかにまとまっているか、語り掛けてくるかではないだろうか。

彼らはこのあともう1枚『Islands』というアルバムを出して解散したわけだけれど、『Northern Lights - Southern Cross』のほうが「最後にやり切った感」が強い。色々あってからの「原点回帰」みたいな印象も受ける。物語で例えるなら、メーテルリンクの『青い鳥』とか、不死になるための手段を求めてさまよった結果、結局その手段が得られずに疲れ果てて祖国に帰る『ギルガメシュ叙事詩』を彷彿とさせる流れのようにも思えるのだ。人間にはどこかそういった部分が、時代や文化を問わずあるのかもしれない。もうメンバーはほとんど亡くなっている、ピアノのリチャード・マニュエルにいたっては自殺している。後付けではあるけれども、彼らの美しくもどこかどうしようもない部分が私は本当に好きである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます