酒飲み話として面白いトコロ ですが、 スイングを含めた

ゴルフの基本は 『出来ることしか出来ない』

『それを粛々と進めていく』 に尽きると思います。

勿論、遊びですから 無謀な挑戦も楽しいですし、

そう言うチャレンジも折々入ってこそ

ゴルフですが、 基本的な考えは

『やることを簡素化し、簡単化するコト』でしょう。

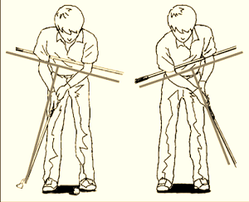

からだ(股関節を境に骨盤から上)を回す

と スウェイをしない の比較優先順位は明らかです。

一般的に言われる スウェイをしないは 骨盤は回さず ボールに向けたまま

へそから上、肩(腕)を捻って ボールを打つコト ですが、

それは『典型的な手打ち』で、

従来はしてはいけないコト、

スイング改造は 手打ちを治すコト、

手打を治し~からだの回転で打つコト、と言っても過言ではありません。

胴体を捻って 状態を捩じり ボールを打つコトには

大きな幾つかの欠点 があります。

①関節の無い 背骨を捻るコトによって故障の原因になり ます

その行為は自分で自分にコブラツイストをかけているようなモノで

ストレッチでは傷めない為に行いますが、

勢いの付いた 重さが先端にある長い棒を振って行う のは

とても危険な動き です。

②前傾姿勢を失い ます 言葉遊び…ではありませんが、

前傾姿勢とは 『からだ』の前に対する傾きです。

へそから下はボールを向いたまま、

へそから上を動かして 右向きを作る・・・・????

この場合は 自分の前、前傾姿勢にとっての前はどこになるのでしょう。

正式には右は向いていませんが、胴体を捩じって偽装の右向き

のようなモノを作ったとし、前傾は股関節の角度ですから

下半身はボールを向いているその前傾角度 となると

肩周りにとっては体の左にある角度 側屈 というコトになると思いますが…。

③3回ボールを打つコト・3回クラブを振るコトになり ます

からだの回転でクラブを動かしていれば

からだの回転で もちろん体自身も、腕も、クラブも移動しますが、

胴体を捻って 腕でテークバックを取ってしまうと

からだはからだ、次に腕、そしてクラブを 3つの行為を別々に行わなくてはなりません。

本来は からだの正面の基準は下半身・骨盤 ですが、

骨盤の向きを変え、ベルトのバックルがボールを通り過ぎる辺りが

インパクト になるのですが、 腕で振ると、その後、腕を振り、最後にクラブを振る という

3回もボールを追い抜かなくてはなりません。 無駄の塊です。

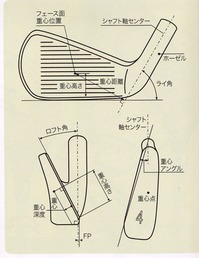

④クラブの構造と相性が悪すぎ ます

クラブは 1m位の長さの棒の先端に集中する重さが付いています。

それを 腕を振り、クラブを振るには からだは止まっていないといけません。

人間にとって 一番パワーを使える体幹 を 止まるコト に使うのです。

遠心力はスイングや打撃にとって 構造上、邪魔になる事の方が多いです。

⑤ボールを飛ばし難い です からだ、ではなく 胴体を捻って

クラブを上げることは 90度近く ロフトを開いてあげるコト になります。

ダウンスイングで 90度閉じれば良い に疑問をもちませんか?

始めから そのロフト、そのフェースの向き なのに

なぜ わざわざ 開いたり閉じたり 都合180度もヘッドをいじるのですか?

からだの正面、体の幅の中にあった グリップやヘッドを

なぜ 体の外(テークバックでは㊨)にずらすのですか?

重さは 移動速度が増すと 倍々に増えます。

腕の長さも含め 長さの先端に重さのあるモノ がゴルフクラブですから

行き~テークバック 帰り~ダウンスイング では

クラブの重さ感も かなり異なります。

からだが正面で留まっておくことも不可能ですから

帰りの方が間に合わなくなる可能性が多くなります。

つまり ロフトが開いて当たる可能性の方が多いのです。

と、同時に 胴体を捻って 手で上げておきながら

インパクトは体の正面で と考えている人が少なくありません。

だったら 余計 からだの向きそのものでクラブを動かした方が

ずらして戻すより、ずっとその中に置いておいた方が

確率は高いんじゃないかな と思いませんか。

からだを止めて 腕、腕力で クラブを返す行為が

18ホール、27ホール、2日連続 同じように出来ますかね

選択の余地無し というか アマチュアにオジサンおばさんゴルファーには

メリットが一つもないのです。 あえて言うなら 自己満足感 位 でしょうか…

例えば、30度のロフト差は 5番アイアンとサンドウエッヂのロフト差です。

例えば、30度のロフト差は 5番アイアンとサンドウエッヂのロフト差です。 ロフトが立てられる時間帯

ロフトが立てられる時間帯 からだの回転を止めるコト なし で。

からだの回転を止めるコト なし で。