浜松市の東隣・磐田市見付では、およそ700年前の鎌倉時代中期まで

毎年家の棟に白羽の矢が立った家の娘は、8月10日の矢奈比賣((やなひめ)

神社の祭りに、人身御供(生贄)として捧げなければならないという

実におぞましいしきたりがありました。

延慶元年(1308年)、見付を訪れた旅の僧・一実坊弁存(いちじつぼうべんぞん)が

この話を聞き、尊い神様がそのような悪行をするはずが無い、その正体をみとどけて

やろうと神殿の床下に潜み、

化け物たちが「信濃の国の悉平(しっぺい)太郎に知らせるな。」

とささやくのを聞きました。

そこで弁存は信濃の国を探し歩いて、悉平太郎が光前寺(長野県駒ヶ根市)で

飼われている大変強い山犬だということが分かり、この犬を借りてきました。

次の年の8月、祭りの日に人身御供の身代わりに悉平太郎を柩に入れて、

矢奈比賣神社に供えました。

そして、化け物が柩を開けた瞬間、悉平太郎は化け物に襲い掛かり、

長い格闘の末、化け物を退治しました。

その化け物は大きな年老いたヒヒでした。その後、人身御供のしきたりは

無くなったということです。

悉平太郎は化け物との戦いで傷を負いましたが、光前寺までなんとか帰り着くと、

和尚さんに怪物退治を知らせるかのように一声高く吠えて息をひきとりました。

駒ヶ根市では、悉平太郎は早太郎と呼ばれていて、光前寺には早太郎のお墓が

あります。

磐田市と駒ヶ根市は、この悉平太郎伝説が縁となり、友好都市となっています。

矢奈比賣(やなひめ)神社には菅原道真公が合祀されているため「見付天神」

とも呼ばれています。

この赤い鳥居の右横に悉平(しっぺい)太郎の像があります。

霊犬「悉平(しっぺい)太郎」の像です。

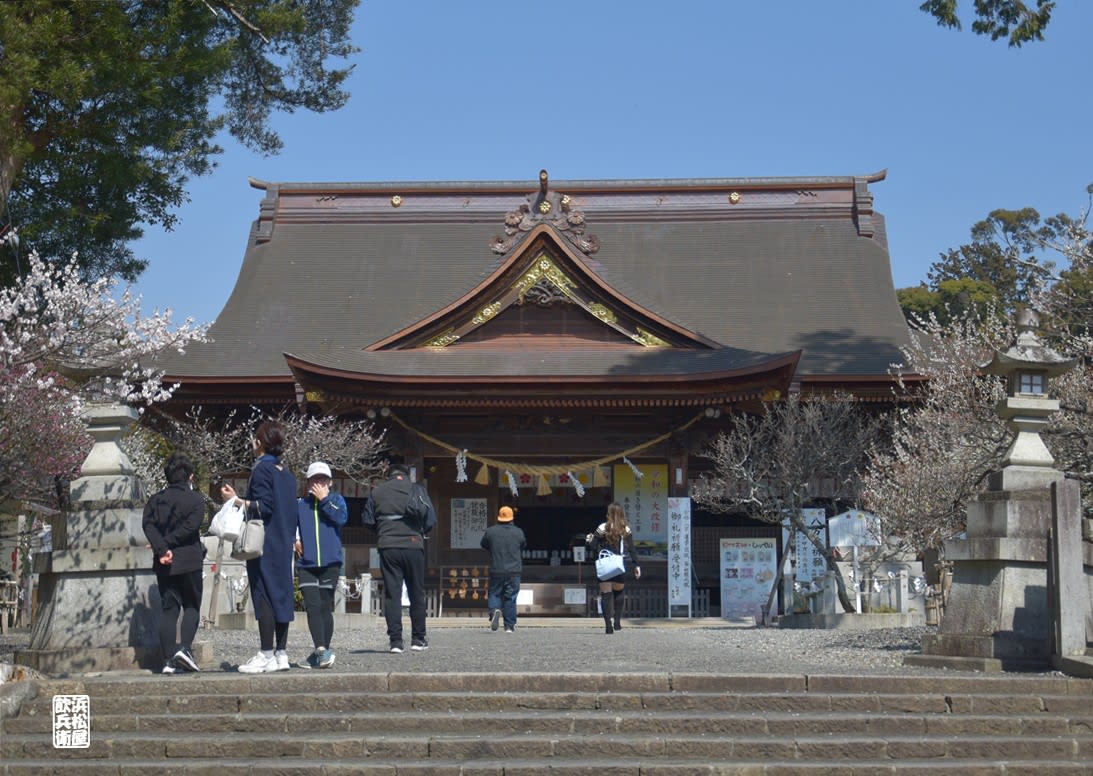

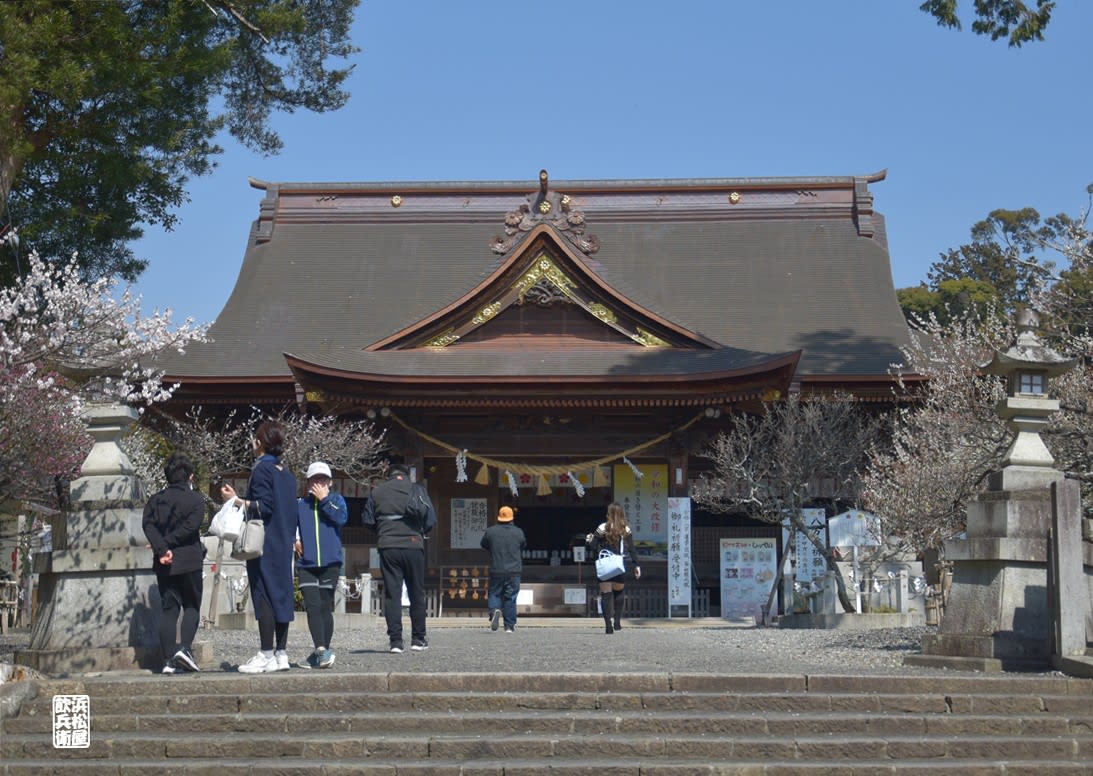

矢奈比賣(やなひめ)神社本殿です。

悉平(しっぺい)太郎は磐田市のマスコットキャラクターにもなりました。

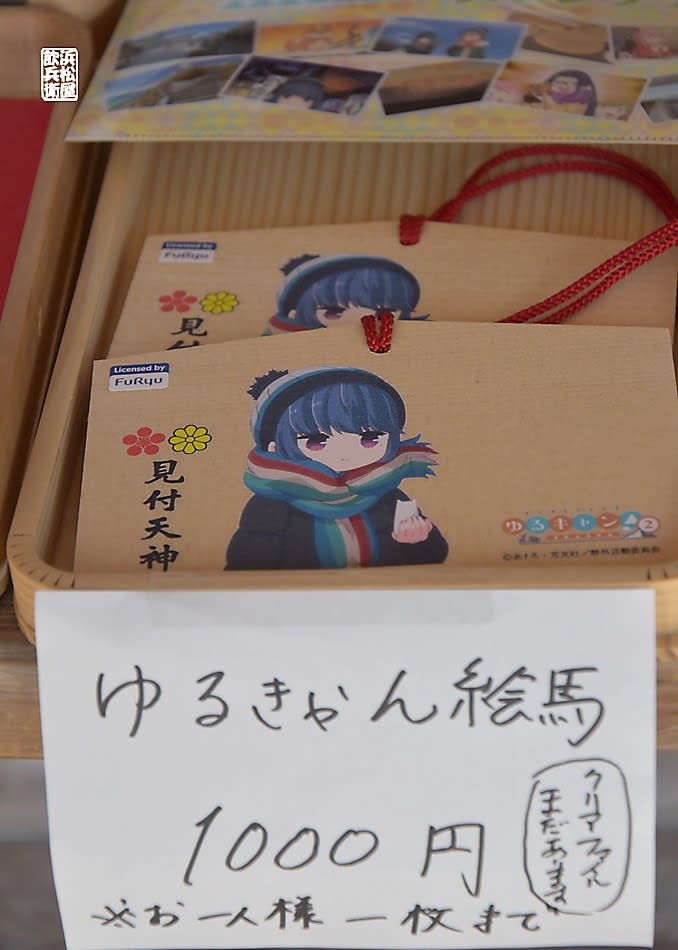

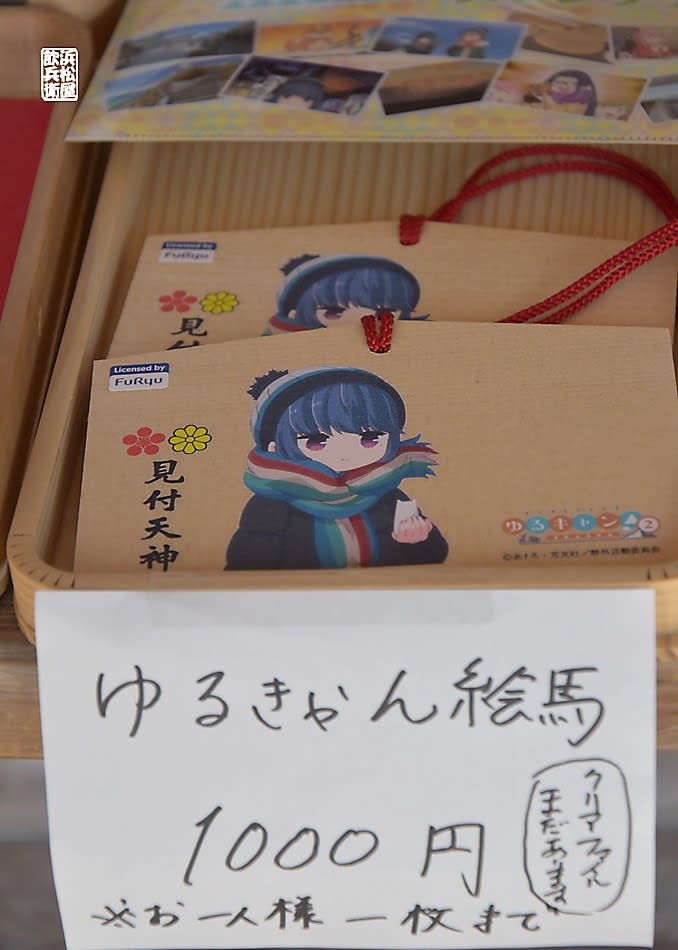

コミックや実写版の「ゆるキャン」の中で主人公の志摩リンちゃんも

矢奈比賣(やなひめ)神社」(見付天神)を訪れています。

矢奈比賣(やなひめ)神社本殿の奥には悉平(しっぺい)太郎を祀った

「霊犬神社」があります。

霊犬神社は犬を祀った日本唯一の神社として、近年は愛犬家の方々が

訪れるようになりました。

祭壇には悉平(しっぺい)太郎の置物が所狭しと置かれていました。

こちらは2011年8月、矢奈比賣神社(見付天神)裸祭り当夜の神社境内です。

このあと腰蓑を付けた上半身裸の男連中が各町内単位で押し寄せて裸踊りが

始まりました。

飲兵衛、男は、まして裸の男など、大嫌いなので勿論写真は撮りませんでした。

正直言って、この祭りは好きではありません。

やはり艶やかなお姉さん達が登場しなくては、

お祭りとは言えませんよね~。

最後に飲兵衛の大好きな薀蓄を一下り。

鎌倉時代に入ると、

浄土真宗、日蓮宗、臨済宗や曹洞宗などの新しい仏教が始まり、

かっては京都の支配層のみ対象としていた仏教が全国の一般庶民の間にも

広く布教される様になりました。

布教僧達は熱い情熱と強い意志の下、日本全国を回り、

矢奈比賣(やなひめ)神社のみならず、当時の日本に根強く残っていた

人身御供などのおぞましいしきたりや迷信を絶ちきる事に、全霊をかけて

尽力したのです。

日本を古代呪術社会から開放し、新しい中世の社会観を導くにあたり、

当時の新しい仏教の普及がその一翼を担ったと考えられます。