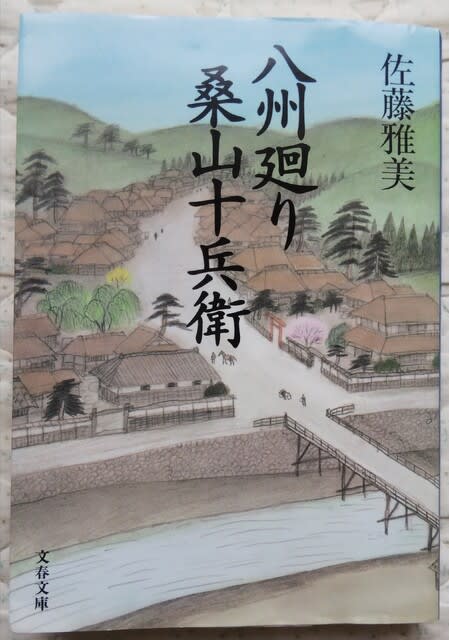

「八州廻り桑山十兵衛」の第2作である。

今回の第2作では,「あとがきに代えて」で八州廻りについて、当時の時代状況や八州廻りの成り立ちなどについて説明してあった。

江戸時代は、経済が様変わりし、貨幣経済が隅々まで浸透した。年貢も米ではなく貨幣で納めるようになった。

関八州とは、関東地方に伊豆を交えた地方をいうが、地回り経済が発達した。それまで酒、醤油、諸雑貨などの商品はほとんどは上方から下ってきたが、いつしか関八州でも生産されるようになり、経済が底上げされた。

上州や武州の農家では養蚕業が盛んになり、現金収入が稼げるようになった。経済の発達に伴い、水運、陸運なども発達、利根川筋をはじめとする川岸地に、中山道、日光例幣使街道の宿場にと金が落ちた。金の匂いのするところに人は集まり、楽して稼ごうとする不埒な手合いも集まる。そんな背景があった。

関八州は御料(幕府領、天領ともいう)、私領(大名・旗本領),寺社領が入り乱れていた。代官、大名、旗本などが小分けして知行していたり、複数人で知行する相給(あいきゅう)も珍しくなかった。

江戸時代の司法・警察権は、領主(大名)、地頭(旗本)、寺社が握っていた。だが、領地が入り乱れていて、他領に逃げられると他領主支配地には警察権は及ばない、また小藩、小領主が多くたいした警察権も持っていなかったから、犯罪者を追いかけようがなかった。悪事はやり放題という背景もあった。

江戸の中期の終わりごろ(1798年)のお触れに、「通り者」と自称し、「子分を抱え、長脇差を帯び、異様な風体をして不届きな所業におよんでいるものがいた」とある。不届き者は跳梁跋扈し、村役人では手に負えず、代官の願い出により、その対策のために勘定奉行が八州廻りを創設した。八州廻りが常設されても「悪党者」の悪事はエスカレートした。当初「通り者」といわれ、その後「悪党者」、「無宿長脇差」といわれた。無宿は戸籍を持たないもの、長脇差は腰に長脇差を帯びているもののことである。主人公桑山十兵衛が活躍したのは、八州廻りが置かれてから二十年がたっていた文政の改革前後(1827年)のころという。

第2作では、8編の小編からなる。

「木崎の色地蔵」は、木崎の宿で日光例幣使街道で荒稼ぎをする悪党を退治する話。

この悪党は、徳川家康の忌日(四月十七日)にあわせて、毎年禁裏から家康の廟日光東照宮に奉幣使が派遣されてくる日光例幣使に便乗して、途中の宿場宿場で悪事を働く者どもであった。

「順休さんの変死」は御貸付役所の貸付が百姓を苦しめていることについての目安箱への投函にかかわる事件である。

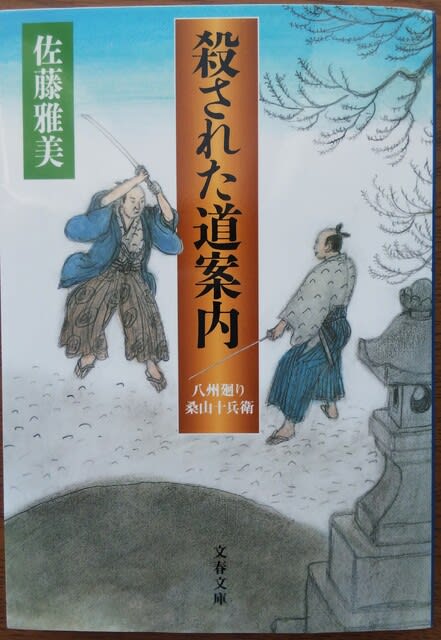

「殺された道案内」

「道案内」というのは、桑山が廻村する地域を案内する地元の顔役である。忍藩、十万石阿部家で、道案内の権蔵が殺された。本来なら藩内の町奉行所の管轄だが、八州廻りの十兵衛もかかわってくる。そこには忍藩の領地替えの話も絡んでいる。そして忍藩には十兵衛の初恋の相手、初枝殿も嫁いでいた。

「公方様の気まぐれ」

評定所の留役の組頭、真田久右衛門から呼ばれた十兵衛は、目安箱に関する件で探索を命ぜられた。当時の上様、十一代将軍家斉のからのお指図であった。

「途方に暮れた顔」と「春の野に夢」

桑山十兵衛は天真一刀流寺田五郎右衛門の門下である。この話には、北辰一刀流を立てようとする若き千葉周作が出てくる。千葉が上州にでてきて、伊香保宮掲額という事件が起きる。それをやめさせるようにと寺田先生から頼まれて、そこに様々な事件が絡んでくる。

話は江戸時代も後半の幕末に至る少し前頃の時代のようである。江戸時代のいろんな仕組みや事件も出てきて、いろんな興味を惹かれる小説であった。続きも楽しみに読んでいきたい。