旅行記 第45回 『北陸新幹線で行く秋の北陸 4日間』 (その11・高岡山瑞龍寺) https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/c530bfac7374b484e7fb4c00a46282d5

旅の二日目、富山県高岡市にある「瑞龍寺(ずいりゅうじ)」の参拝を終えたのが、丁度正午でした。瑞龍寺は、高岡の開祖である加賀藩二代藩主前田利長の菩提寺です。

次の目的地「高岡駅」に向かうため、先ずは瑞龍寺と利長の墓所である「前田利長墓所」とを、東西に結んでいる参道の「八丁道(はっちょうみち)」を進みます。長さが八丁(約870メートル)であることから、八丁道と名付けられました。

八丁道を歩いていると、鎌倉の「段葛(だんかずら)」 に雰囲気が似ていると思いました。

(鎌倉の段葛)

「駅南大通り」を左折して、北に向かって歩くこと約10分で、高岡駅に到着しました。

高岡駅(黄色丸印)には、あいの風とやま鉄道の「あいの風とやま鉄道線」、JR西日本の「城端線」・「氷見線」 が、それぞれ乗り入れています。

昼食を取ろうと、駅ビル「クルン高岡」に入りました。隊長が好きな富山県の郷土料理「鱒寿司(ますずし)」を食べたかったのですが、お土産として売っているショップは有ったのですが、店内で食べられるところは有りませんでした。

代わりに、2Fの「リトルマーメイド」で、サンドイッチとコーヒーで、済ませました。

路面電車の「万葉線(まんようせん)」に乗車するために、駅ビル1Fの同線「高岡駅停留場」へ。

万葉線は、高岡駅停留場から、富山湾射水市(いみずし)の「六渡寺駅(ろくどうじえき)」を結ぶ、8.0 km・8駅の路面電車です。

日本国内で走っている23路線の路面電車の一覧は、こちらをご参照ください 。

暫くすると、折り返し12時45分同駅発の超低床車両・アイトラム「ライブゥー」が入線してきました。

車内へ。今朝から、乗車した氷見線、城端線、タクシー、それに新高岡駅のコインロッカーで使えなかった、全国交通系ICカードが使用できました。

三停留目の「坂下町(さかしたまち)」(上の地図・青丸印)で下車したのが、12時51分。運賃は、200円でした。

次の目的地「高岡大仏」に向かうため、町内の道を進みます。平日の昼下がり、歩いている人を全く見かけません。

歩くこと約5分、大仏様が見えてきました。

高岡大仏は、富山県高岡市大手町の鳳徳山大仏寺にある、高さ約16メートルの青銅製の「阿弥陀如来(あみだにょらい)坐像」です。

「奈良の大仏」、「鎌倉大仏」とともに、“日本三大仏” に数えられます。

昭和8年(1933)に再建を果たした三代目は、初代、二代目の木製大仏が大火で類焼した歴史から、焼失を三たび繰り返すまいとの思が込められています。

参道左手にある「時鐘(ときがね)」は、江戸時代にはまだ時計が普及していなかったので、町民に時を知らせる必要から、高岡町奉行寺島蔵人が時鐘の鋳造を計画し、金屋町が高岡の開祖前田利長公以来つづく藩の手厚い保護に報いるために願い出て、文化元年(1804)に完成し据え付けられました。

高岡大仏が鎮座する台座の下は回廊になっていて、阿弥陀三尊と諸仏が安置されています。隊長も、中に入りお参りさせて貰いました。

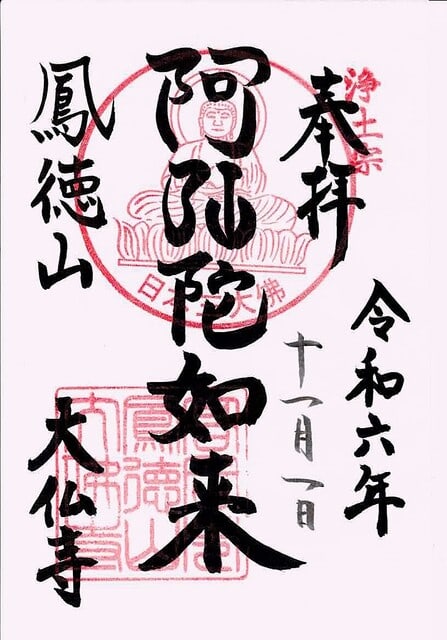

御朱印を頂けるのは、大仏様左脇の「寺務所」です。拝受したのは、ご本尊の「阿弥陀如来」の御朱印。御朱印帳への浄書ではなく、書置きだけ。納経料は、300円でした。

墨書きは、右側に「参拝させていただきました」を意味する「奉拝」の文字と、参拝日。中央は、「阿弥陀如来」。左側に、「風徳山 大仏寺」。

押印は、右上に「浄土宗」の印。中央上に、「日本三大佛」の朱印。左下に、寺院印。

尚、拝受した御朱印の数は、これで124印になりました。その内、第1印~100印は、こちらをご覧下さい 。

★ 続きは、『北陸新幹線で行く秋の北陸 4日間』 (その13・高岡城跡) で ★