アフミツキハツヒ(旧暦7月1日・西暦2024.8.4)よりホの守りです。

アキタツヒ・立秋(西暦2024.8.7)を迎え、季節は秋を迎えます。

アフミツキ(旧暦七月)に入ると、

日暮れの早まりに朝夕の風が熱をやわし、

涼しさをもたらします。

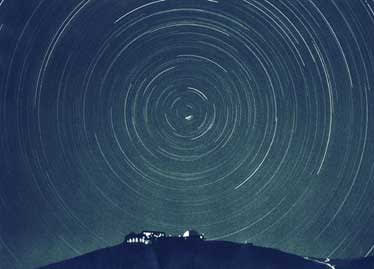

(ア)・天空に、

(フ)・フメ(2冷)が立つ、

(ミ)・メヲ(2冷メカミ・2温ヲカミ)のやわしもたらす様。

ハツキ(旧暦8月・2023.9.15~)になると、

いよいよフメ(2冷)がしっかりと立ち、

温かさと冷たさの裂け目にノワキ(台風)が吹きます。

「ホ」

ハ行父音:「複数のモノ・違うモノ・増減変化・男女」など、

*異なるモノに分れ、せめぎ合い、結びつく。

*日の出と日没、冷と熱、陰と光、目に見えないモノと見えるモノなど、

上から下へ、動きや熱・状態の変化を伴う流れや結合を表わし、

新たな状況が発生したり、新しい生命が生じたり、働きを生じたりするイメージ。

*予測できない、何がでるか、どうなるか分らない「流動性・不定性・不明性」。

ハニ・オ母韻:「固い・足元の大地・クニ」など、

*「安定・定常状態・成熟・完成・最終プロセス」などのイメージ。

春の始まり(ヒ)の季節は、イ母韻(カセ)でヲカミ・メカミ揃い開き来る、

秋の始まり(ホ)では、ヲメ並び立ち、しっかりと安定したイメージですね。

ホはキネにすむ

ふためかみ アフツキふめお

アにやわし あきかぜつげて トシウチニナスコトのアヤ

●【アフミツキ:旧暦七月】

ホのカミは、キネ(東北)の守りです。

フタメカミ(2冷)の及ぼしに、秋風が暑さをやわし、涼しさをもたらします。

五十鈴川上流

まをまゆみ ゐとおつむぎて ゆみはりにうむ

たくはたや あわのほぎうた いうとあさ をとたなはたの

かぢにおし トシウチニナスコトのアヤ ほしまつり ミカサフミナメコトのアヤ

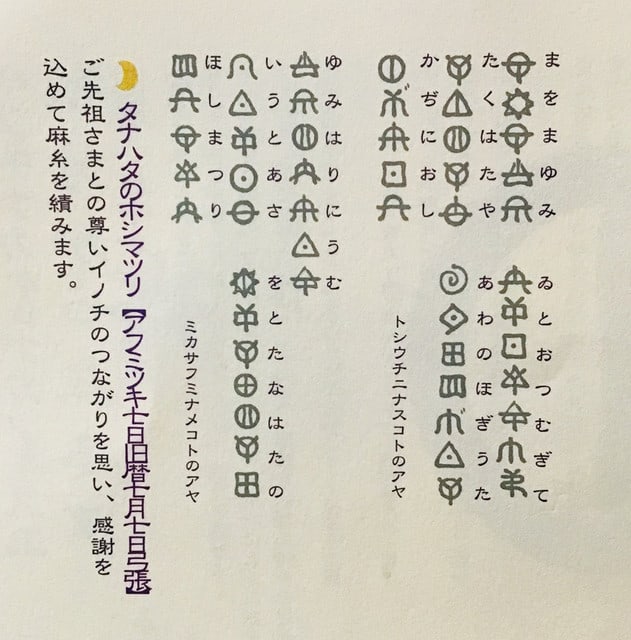

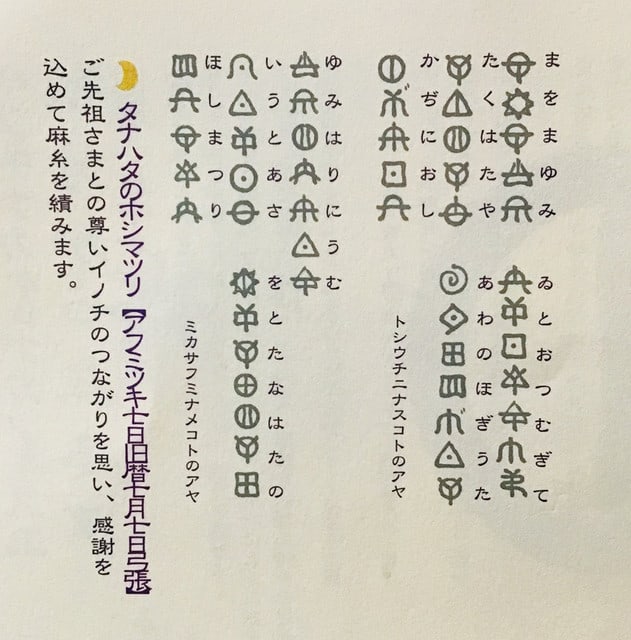

☽タナハタのホシマツリ【アフミツキ七日(旧暦七月七日)】

ユミハリ(弓張月・半月)に、ウム(績む・植物の繊維を糸にする)イウ(木綿)とアサ(麻)。

ご先祖さまとの尊いイノチのつながりを思い、感謝を込めて麻糸を績みます。

糸はつながりの象徴。始まりを示す糸を績む、心をアメに通わせる大事な祖先祭り。

たて糸(恵み・繋がり・教え)・よこ糸(今世・社会のつながりを)踏み分けて、

よじれやゆがみのないように、美しい文様を織りなします。

恵みを織る、、秩序やマツリゴト、家や社会に準えて、

機織りは、アメのノリ(宇宙の法則・自然の理)を目に見える形に整えていく、

女性に託されたもっとも神聖な仕事でした。

星を奉り、麻、梶、楮などの上等な織布をお供えします。

カジ(梶の葉)に、アワ(天地自然)を讃えるウタや願い事を記して捧げ供えます。

梶の葉

タナハタマツリは、ヒトの生誕の不思議を知り、誕生を祝い感謝する行事。

人体のそもそもの源であるタマシヰのタマ(ヒトの意識)が、

大宇宙の中心から降され(緒と)、ヒトが人体に具現して地球上に生まれ出でくる。

クニタマ(地球)で母のコミヤ(子宮)に宿ったコタネの成長がある程度(五ヶ月)に達した時、

アモトから降されて来たタマがコタネと結び、やがて誕生する。

先祖から連綿と引き継がれてきた人の生命とは、まさしく不可思議なものとして祭祀します。

タナハタは、オオナメヱ(大嘗祭)祭るユキ・スキのミヤ(悠紀・主基)のうちの

ユキノミヤと同じカミを祭っています。

アメトコタチと呼ばれるコホシ(九星・アメミヲヤとトホカミヱヒタメ)です。

タナハタマツリに用いられるカヂ(梶)の葉については、

アワ(天地自然)を讃える歌を書く習わしがあり、後世、短冊に願い事を記す初めともみられます。

また、京都冷泉家にて、毎年行われる七月七日の乞巧奠(きっこうでん)では現在でも、

梶の葉が主奠として用いられ、和歌を書いて水に浮かべたり、結び捧げたりするそうです。

◎乞巧奠(きっこうでん)※参考:お話歳時記

牽牛・織女の二つの星の願いが叶い、年に一度この日に会えるという伝説から発展して、

女性の願いである裁縫が上達するように祈る祭り「乞巧奠」が中国で生まれ、

日本でも奈良時代以降、主として宮中で年中行事として行われてきました。

「平安時代」には宮中の庭に蓮を敷き、その上に山海の産物とともに

ヒサギ(赤芽柏)の葉に五色の糸を通した七本の針を刺して供え、

琴や香炉を飾ったなかで、天皇が牽牛・織女の二つの星を眺めたり詩歌管弦の遊びをする祭りでした。

「室町時代」になると、カジノキ(梶木)に天皇をはじめ臣下の歌を結びつけ、硯・墨・筆を飾り、

歌・鞠・碁・花・貝覆(かいおおい)・楊弓(ようきゅう)・香の七遊の遊びが行われました。

「江戸時代」には、天皇が芋の葉の露でカジノキの葉に和歌を七首書き、

カジノキの皮とそうめんでくくって屋根に投げ上げるのが慣わしでした。

「江戸幕府」は、七夕を五節供の一つに定め、正式な行事としました。

江戸域の大奥では、四隅に葉竹を立て注連縄を張った台を縁側に置き、

中にスイカ、ウリ、菓子などを供えました。

奥女中が歌を色紙に書いて葉竹に結びつけ、

翌朝供物とともに品川の海に流すのが七月七日の行事となりました。

初めは宮中の行事だった乞巧奠は、歌の上達を願うものになり、

江戸時代になると民間行事から取り入れられた要素が加わり、

一般の手習いの普及とともに、習字の上達を願うことが中心になりました。

江戸や大坂では、前日の六日から笹竹売りが「竹や、竹や」と売り歩き、

各家では五色の短冊に願い事を喜いて笹竹に結びつけ、軒や縁側に立てました。

この竹飾りは、翌日には海や川に流されるのが慣わしで、

古来の穢れを祓う清めの行事として最も重要な部分で、「七夕送り」と言われます。

また、新潟県では、「七夕流し」と言って、稲ワラや麦ワラで大きな七夕舟を作り、

笹竹を積んで流します。

舟に「七夕丸」「豊年丸」「万作丸」などと善いた帆をあげたものを町中引き回したあと、

海に流す地方もあります。

長野県では、木片や板で作った七夕人形を舟にのせて川に流す風習があります。

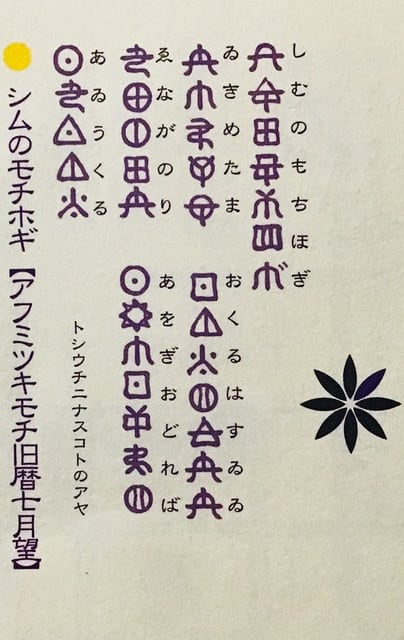

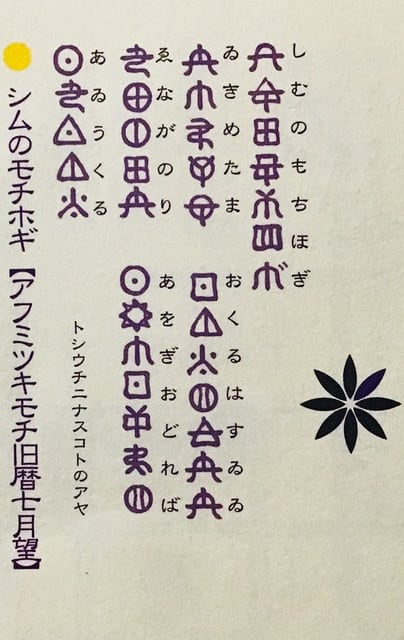

しむのもちほぎ

ゐきめたま おくるはすゐゝ

ゑながのり あをぎおどれば

あゐうくる トシウチニナスコトのアヤ

●シムのモチホギ【アフミツキモチ(旧暦七月望)】

初秋の満月、ミヲヤ(ご先祖)とイキタマ(祖父母・父母)に感謝のお祭りです。

家族みんなでハスヰゝ(蓮ごはん)でお祝いします。

満月に、アヲギオドレバ アヰ(天の思い・元気)ウクルとは、盆踊りの元といえそうです。

*** ***

ハスは葉や茎や根のどこを折っても糸を引くことから重用されていたと想われます。

七夕の牽牛と織姫の伝説は、中国古代の詩集『詩経』などより日本に伝えられたものとされ、

渡来以前のヲシテ文献ミカサの『タナハタのホシマツリ』は、日本独自の星祭りです。

二代アマカミ・クニサツチ時代の「コホシマツリ」に由来しています。

古来タナハタとシムマツリは一連のお祭りで、

先祖から連綿と引き継がれてきた人の生命とは、

まさしく不可思議なるものとして祭祀されてきました。

後に仏教の影響を受け、現在のお盆の風習へと移り変わってきたようです。

明治改暦以前は旧暦七月十五日、まもなく収穫を迎える初秋のお祭りです。

アワウタで盆踊りできないかと歌ってみたら、

炭坑節と東京音頭がピッタリハマってご機嫌です(^^)v

や~っとな~それヨイヨイヨイ

の歌詞には

あ~うわトホカミヱ~ヒタメ~

と歌います(*^^)v

エンドレスで歌えてるトランスアワボン♪♪

マイブームです💗

アキタツヒ・立秋(西暦2024.8.7)を迎え、季節は秋を迎えます。

アフミツキ(旧暦七月)に入ると、

日暮れの早まりに朝夕の風が熱をやわし、

涼しさをもたらします。

(ア)・天空に、

(フ)・フメ(2冷)が立つ、

(ミ)・メヲ(2冷メカミ・2温ヲカミ)のやわしもたらす様。

ハツキ(旧暦8月・2023.9.15~)になると、

いよいよフメ(2冷)がしっかりと立ち、

温かさと冷たさの裂け目にノワキ(台風)が吹きます。

「ホ」

ハ行父音:「複数のモノ・違うモノ・増減変化・男女」など、

*異なるモノに分れ、せめぎ合い、結びつく。

*日の出と日没、冷と熱、陰と光、目に見えないモノと見えるモノなど、

上から下へ、動きや熱・状態の変化を伴う流れや結合を表わし、

新たな状況が発生したり、新しい生命が生じたり、働きを生じたりするイメージ。

*予測できない、何がでるか、どうなるか分らない「流動性・不定性・不明性」。

ハニ・オ母韻:「固い・足元の大地・クニ」など、

*「安定・定常状態・成熟・完成・最終プロセス」などのイメージ。

春の始まり(ヒ)の季節は、イ母韻(カセ)でヲカミ・メカミ揃い開き来る、

秋の始まり(ホ)では、ヲメ並び立ち、しっかりと安定したイメージですね。

ホはキネにすむ

ふためかみ アフツキふめお

アにやわし あきかぜつげて トシウチニナスコトのアヤ

●【アフミツキ:旧暦七月】

ホのカミは、キネ(東北)の守りです。

フタメカミ(2冷)の及ぼしに、秋風が暑さをやわし、涼しさをもたらします。

五十鈴川上流

まをまゆみ ゐとおつむぎて ゆみはりにうむ

たくはたや あわのほぎうた いうとあさ をとたなはたの

かぢにおし トシウチニナスコトのアヤ ほしまつり ミカサフミナメコトのアヤ

☽タナハタのホシマツリ【アフミツキ七日(旧暦七月七日)】

ユミハリ(弓張月・半月)に、ウム(績む・植物の繊維を糸にする)イウ(木綿)とアサ(麻)。

ご先祖さまとの尊いイノチのつながりを思い、感謝を込めて麻糸を績みます。

糸はつながりの象徴。始まりを示す糸を績む、心をアメに通わせる大事な祖先祭り。

たて糸(恵み・繋がり・教え)・よこ糸(今世・社会のつながりを)踏み分けて、

よじれやゆがみのないように、美しい文様を織りなします。

恵みを織る、、秩序やマツリゴト、家や社会に準えて、

機織りは、アメのノリ(宇宙の法則・自然の理)を目に見える形に整えていく、

女性に託されたもっとも神聖な仕事でした。

星を奉り、麻、梶、楮などの上等な織布をお供えします。

カジ(梶の葉)に、アワ(天地自然)を讃えるウタや願い事を記して捧げ供えます。

梶の葉

タナハタマツリは、ヒトの生誕の不思議を知り、誕生を祝い感謝する行事。

人体のそもそもの源であるタマシヰのタマ(ヒトの意識)が、

大宇宙の中心から降され(緒と)、ヒトが人体に具現して地球上に生まれ出でくる。

クニタマ(地球)で母のコミヤ(子宮)に宿ったコタネの成長がある程度(五ヶ月)に達した時、

アモトから降されて来たタマがコタネと結び、やがて誕生する。

先祖から連綿と引き継がれてきた人の生命とは、まさしく不可思議なものとして祭祀します。

タナハタは、オオナメヱ(大嘗祭)祭るユキ・スキのミヤ(悠紀・主基)のうちの

ユキノミヤと同じカミを祭っています。

アメトコタチと呼ばれるコホシ(九星・アメミヲヤとトホカミヱヒタメ)です。

タナハタマツリに用いられるカヂ(梶)の葉については、

アワ(天地自然)を讃える歌を書く習わしがあり、後世、短冊に願い事を記す初めともみられます。

また、京都冷泉家にて、毎年行われる七月七日の乞巧奠(きっこうでん)では現在でも、

梶の葉が主奠として用いられ、和歌を書いて水に浮かべたり、結び捧げたりするそうです。

◎乞巧奠(きっこうでん)※参考:お話歳時記

牽牛・織女の二つの星の願いが叶い、年に一度この日に会えるという伝説から発展して、

女性の願いである裁縫が上達するように祈る祭り「乞巧奠」が中国で生まれ、

日本でも奈良時代以降、主として宮中で年中行事として行われてきました。

「平安時代」には宮中の庭に蓮を敷き、その上に山海の産物とともに

ヒサギ(赤芽柏)の葉に五色の糸を通した七本の針を刺して供え、

琴や香炉を飾ったなかで、天皇が牽牛・織女の二つの星を眺めたり詩歌管弦の遊びをする祭りでした。

「室町時代」になると、カジノキ(梶木)に天皇をはじめ臣下の歌を結びつけ、硯・墨・筆を飾り、

歌・鞠・碁・花・貝覆(かいおおい)・楊弓(ようきゅう)・香の七遊の遊びが行われました。

「江戸時代」には、天皇が芋の葉の露でカジノキの葉に和歌を七首書き、

カジノキの皮とそうめんでくくって屋根に投げ上げるのが慣わしでした。

「江戸幕府」は、七夕を五節供の一つに定め、正式な行事としました。

江戸域の大奥では、四隅に葉竹を立て注連縄を張った台を縁側に置き、

中にスイカ、ウリ、菓子などを供えました。

奥女中が歌を色紙に書いて葉竹に結びつけ、

翌朝供物とともに品川の海に流すのが七月七日の行事となりました。

初めは宮中の行事だった乞巧奠は、歌の上達を願うものになり、

江戸時代になると民間行事から取り入れられた要素が加わり、

一般の手習いの普及とともに、習字の上達を願うことが中心になりました。

江戸や大坂では、前日の六日から笹竹売りが「竹や、竹や」と売り歩き、

各家では五色の短冊に願い事を喜いて笹竹に結びつけ、軒や縁側に立てました。

この竹飾りは、翌日には海や川に流されるのが慣わしで、

古来の穢れを祓う清めの行事として最も重要な部分で、「七夕送り」と言われます。

また、新潟県では、「七夕流し」と言って、稲ワラや麦ワラで大きな七夕舟を作り、

笹竹を積んで流します。

舟に「七夕丸」「豊年丸」「万作丸」などと善いた帆をあげたものを町中引き回したあと、

海に流す地方もあります。

長野県では、木片や板で作った七夕人形を舟にのせて川に流す風習があります。

しむのもちほぎ

ゐきめたま おくるはすゐゝ

ゑながのり あをぎおどれば

あゐうくる トシウチニナスコトのアヤ

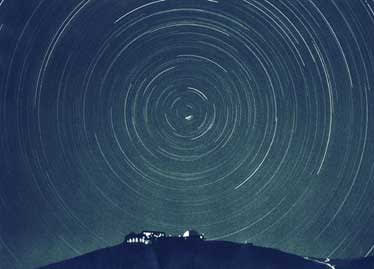

●シムのモチホギ【アフミツキモチ(旧暦七月望)】

初秋の満月、ミヲヤ(ご先祖)とイキタマ(祖父母・父母)に感謝のお祭りです。

家族みんなでハスヰゝ(蓮ごはん)でお祝いします。

満月に、アヲギオドレバ アヰ(天の思い・元気)ウクルとは、盆踊りの元といえそうです。

*** ***

ハスは葉や茎や根のどこを折っても糸を引くことから重用されていたと想われます。

七夕の牽牛と織姫の伝説は、中国古代の詩集『詩経』などより日本に伝えられたものとされ、

渡来以前のヲシテ文献ミカサの『タナハタのホシマツリ』は、日本独自の星祭りです。

二代アマカミ・クニサツチ時代の「コホシマツリ」に由来しています。

古来タナハタとシムマツリは一連のお祭りで、

先祖から連綿と引き継がれてきた人の生命とは、

まさしく不可思議なるものとして祭祀されてきました。

後に仏教の影響を受け、現在のお盆の風習へと移り変わってきたようです。

明治改暦以前は旧暦七月十五日、まもなく収穫を迎える初秋のお祭りです。

アワウタで盆踊りできないかと歌ってみたら、

炭坑節と東京音頭がピッタリハマってご機嫌です(^^)v

や~っとな~それヨイヨイヨイ

の歌詞には

あ~うわトホカミヱ~ヒタメ~

と歌います(*^^)v

エンドレスで歌えてるトランスアワボン♪♪

マイブームです💗