今年も宜しくお願いします。

私、年末から風邪をひいて、大晦日は1日寝ていた状態でした。 今日もフラフラでありましてとてもブログを書く気にもなれないのですが、いろいろな方々から年賀状をいただきました。

以前から時々言っていましたがもう年賀状じまいにしたいと思って、今年からは親戚関係にしか出していません。

ここで、年賀状を出していただいた方々にお詫びをしようと思って、ブログを書いています。

年賀状をくださった方々ありがとう御座いました。

今年も宜しくお願いします。

私、年末から風邪をひいて、大晦日は1日寝ていた状態でした。 今日もフラフラでありましてとてもブログを書く気にもなれないのですが、いろいろな方々から年賀状をいただきました。

以前から時々言っていましたがもう年賀状じまいにしたいと思って、今年からは親戚関係にしか出していません。

ここで、年賀状を出していただいた方々にお詫びをしようと思って、ブログを書いています。

年賀状をくださった方々ありがとう御座いました。

鉄道模型のポイントにデコーダーを入れて、コントローラーやiPhoneなどからポイントを操作する。 案外日本では行われていないかも知れませんね。

HNモジュール北九州のメンバーから、ポイントをiPadで操作するようにしたと写真が送られてきました。 許可を得て掲載します。

ヤードです。 ポイントはカトーです。 操作画面はROCOのZ21です。 一台のiPadでも画面を切り替えて運転とポイント操作ができますが、やはりこのように2台使うと画面切り替えをしなくて良いので便利です。

こんな感じのヤードです。 この方のポイントには進行方向が分かるように線路の真ん中にLEDがつけてある。 これって運転している時にとても便利なのです。 回路は知りません。

DE10の重連です。

連結開放しました。 解放磁石の上で解放して、片側の機関車だけ動かす。 これってDCCだからできる技です。

iPadで運転してポイントも切り替えて快適に操作できたとのこと。

iPadにカトーのポイントのデコーダーを認識させて、画面に線路図を描いて動かすようにするには多少の知識が要ります。

そのために、何と、HNモジュール東京の方が北九州にまで来て、この設定をしてくれたとの事。 HNモジュールの全国網?ですね。

この程度のヤードでもDCCのおかげでいろいろな運転を楽しめます。 HNモジュールでは、毎回の運転会で必ずDCCの運転時間を作っています。 多分、他所のクラブでDCCをまともにやっているところはほとんどないと思います。

ちなみに、私のレイアウト、バイエルンプラスでは、メルクリン部分はすべてディジタル(DCCとは言わないが一段進んでいる)で、ポイントもデコーダーを入れてこれと同じように液晶画面から操作しています。 2線式の本線にはポイントデコーダーは入れていませんが、アナログとDCCと切り替えて使うためです。

やはりiPadでの画面ですが、画面が大きいのでこのように分割してポイントや多数の列車を同時に操作できます。

もちろん、メルクリンのコントローラでも操作できますが、画面が小さいのでここまではできません。

ディジタルの良いところはポイントへの特別な配線が要らない事です。 線路からの供給電圧だけでOKです。 ですから、線路を普通に繋ぐだけで、ポイントの配線は全く不要。 固定レイアウトよりも、机の上で毎回組み立て直したり、線路配置を変える時には、特に便利。

車両のヘッドライトが点いています。 これを全部同時に運転できるのです。

さあ、DCしか知らない人は来年はDCCを始めましょう。

そうそう、新潟のHNモジュールのメンバーも最近Z21ディジタルコントローラーと、サウンドDCCの車両を買ったそうです。

wifiが繋がらなくて苦労したようですが、それはルーターの問題でDCCのせいではありません。

メルクリンの Ergaenzungswagen CIWL 2輛セット。購入は2015年です。

格好良いというか高級感あふれる車体だけでなく、箱も購買意欲を誘う。 ということで買ってメルクリンのレイアウトで走らせていましたが、さすがに狭いレイアウトでは似合わない。

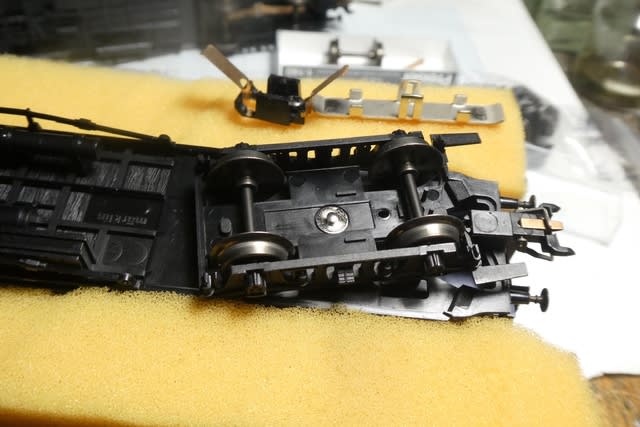

そこで、レイアウト・バイエルンプラス鉄道の2線部分で走らせられるように車輪を絶縁車輪に換える事にしました。

まずは、室内灯用の集電シューを外します。 この客車用の特殊な形状で、自分でつけたのでしたが、外し方がわからない、ちょと苦労して外しました。

集電シューを外した状態です、センターピンは金属で、ここに照明用のコードがつながっているので、ここに新たな集電シューをつければ良い。

これがメルクリンの車軸用の集電シューです。 3線式の集電シューがあったのでその分、足りません。 そこで、まずはこれと同じ集電シューを作ります。

厚さを測ると、0.16mmです。

手持ちの燐青銅板は0.1mm厚だったので、それで同じものを作ります。

右がメルクリン製、左2つが作ったもの。

車輪です。 左がこの客車についていた非絶縁の車輪、右が2線用の絶縁車輪です。

実は客車購入時に、2線にするつもりでモデルバーンで絶縁車輪をつけてくれていたのでした。 でも、見るとわかるように、3線用はプレーン軸、2線用はピボット軸なので軸穴が合わず、10年近く交換ぜずに元のままで使っていたのでした。

改めて車輪の軸先の形状を見ると、先はピボットのほうが尖って細いのですが、根元はピボットのほうが太くて軸穴に入らない。

そこで、軸穴をドリルでさらって、テーパーにしました。 プラの台車なので、手で軽くさらうだけです。

こんな感じです。

車輪をつけて、集電シューもつけて完成です。 ちなみに、連結器には通電カプラーをつけていたので、隣の車両との通電はかなり完璧です。 メルクリンの客車で照明をつける時には中央レールへの集電シューが必要なのですが、全客車につけると走行抵抗や走行音に問題が出るので、一両にだけ集電シューを付けて他の車両には通電カプラーで通電するのが一般的です。

本線上に乗せて走行テスト。 照明はパーフェクト。

BR18に牽かせています。 やはり狭いメルクリンのレイアウトよりも直線部分が長く似合います。

この機関車とのデザインの相性も良い。

今度は煙が出るDB18が牽引、これは黒い機関車だったのですが、自分でグレーに銀を入れた色に塗装しなおしたものです。

煙を吐いて出発。

カーブもメルクリン部分よりも緩いので、楽勝に走っています。

トンネルを出てきて

上がメルクリン部分。 ドラフト音を響かせて、煙を棚引かせて快調に走っていて、面白いのでガンガン走らせています。

一通り走って、休憩。 ゆったりとした煙が良い。煙煙って書いたけれど、煙の出る機関車に慣れると煙が出ない蒸気機関車はつまらないのです。

おっと、機関車の話ではなかった、客車の話だ。

CIWL 客車、無事2線式の線路で走るようになりました。

高級感あふれる客車です。 そうそう、停車していても室内照明が点いているいるのもDCCの利点で、機関車だけじゃなくて客車にもDCCの恩恵があるのです。

テンターデン駅からサンデーランチの発車駅Northiamに到着

駅で待っていてくれたのはこの方、駅員です。 テンターデン駅からの連絡を受けて待っていてくれたのだ。

降りた所から、サンデーランチの列車まできっちり案内してくれて、VIPになった感じです。

そして、メールの返事がないので心配していた予約もちゃんとできていた。

プルマンカーだ。 自分の席に案内される。

「FIRST CLASS」 なんという良い響きだろう。 グリーン車など意味不明なのだ。 やはり一等車でなければ。

すでに、客は乗っている、私が着くのを待っていたようです。

私の席です。 綺麗にセットアップされている。

これからいよいよ「サンデーランチ」が始まるのだ!

ボーイが飲み物の注文をとりにくる。 この人も格好良い。

ボーイに記念写真を撮ってもらったけれど、格好悪いな〜 服装も、姿勢も、、

他のお客さんは格好良い。 ドレスコードをきっちりしていて、やはり場所をわきまえた服装や振る舞いは大事。

和やかにワインを飲んだりして。 まさに、特別の1日なのだろう。

食事が出てきた。 肉があるのはわかるけれど、良いものを食べたことがないので料理の名前はわからない。

? 何だったか完全に忘れたけれど、うーんよくわからないけれど、美味しかったことは確かだ。

デザートです。

観光列車でよくある箱に入った弁当とはかなり違う。 サンデーランチトリップの価格はそんなに高くはなかったと思ったのだけれど、車両も食事も豪華です。

食事をしながら、こういう景色のところをのんびりと走るのです。 牛でーす。

コースはNorthiam駅が、路線のほぼ真ん中の駅ですから、ここからテンターデンと反対側の終点に行って、折り返して、Northiamを通り越して、テンターデンに行って、そこでまた折り返して、出発駅のNorthiam駅に戻るというコースです。

ケントサセックス鉄道の全線を一往復するという感じ。

つづく

トミーテックの 猫屋線 ナロー 駿遠線の流線型気動車です。

ヘッドライトが点灯するようにします。

車体がプラなので、ライトをつけると光が通ってしまいます。

そこで、アルミテープを貼りました。

LED探しです。 手持ちのいろいろのLEDから都合が良さそうなものを選びました。

この電球色の超小型のチップLEDにエナメル線をはんだ付けして、テスト。 これで行こう。

電源はモーター回路から取ることにして。

整流と電流調整に、10mAの定電流ダイオードを使用しました。 これなら抵抗が不要なので基盤を小さくできる。

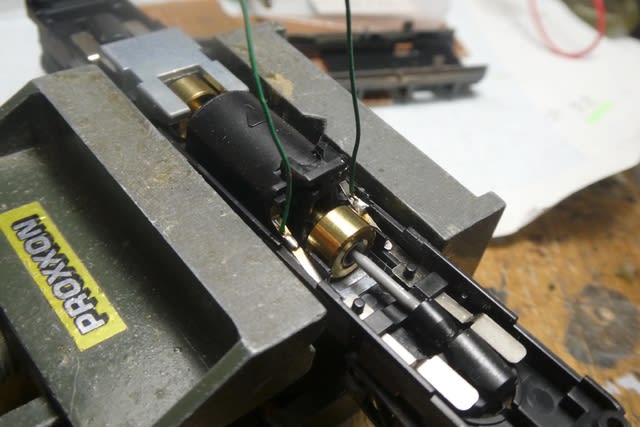

色々試した結果、LEDを収めるのに肉薄の真鍮パイプを使うことにしました。 転がらないように台座をつけて。

このパイプは八条口模型で買いましたが、肉薄のパイプは外径に対して穴が大きいので便利です。

中にLEDを入れて、点灯。 かなり光が漏れています。

粘土で遮光。

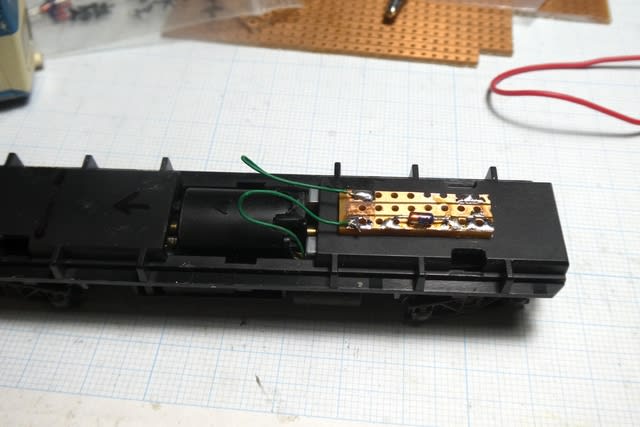

LED部分に紙でカバーをつけて配線です。壁に沿わせて固定。

基盤にエナメル線をはんだ付けして完成。 私はプラスには普通の赤っぽいエナメル線、マイナスは緑のエナメル線を使って±を間違わないようにしています。

これでボディーをかぶせたら完成ですが、エナメル線が車内に見えるのは仕方がない。接点をつけて、エナメル線が見えないようにすることも可能ですが、この車両にそこまでの工作をする気力はない。

完成です。 ヘッドライトが点灯しています。

反対側はしないの? しないんです。こちら側だけです。

普通にはこうやって客車を引いて走るので、反対向きに走らせないのです。

ささやかな工作ですが、ヘッドライトがつくと良いですね。