3月10日 枚方市総合文化芸術センターでの運転会に向けて

江若鉄道のキニ9をDCCにします。

江若鉄道と言いながら自分で勝手な色に塗ったので、江若鉄道らしからぬ雰囲気ではあります。

これを、サウンドDCCにしようと思って、ESUのサウンドデコーダー V5.0を買ったのです。

モデルバーンとエルマートレインを梯子して買った品物の数々。 この右下がLOK SOUNDです。 モデルバーンで気動車の音源を入れてもらって、持ち帰ったのでしたが、この写真に写っているのに、どこに置いたのかわからない。

探し回ること半月以上、やっとみつけました。

なんと草の材料をストックしている衣装箱の中から出てきました。 レイアウトを作っているので草の材料を出した時にうっかり入れてしまったようです。 まあ、こんなことを書いても仕方がないのですが、なかなか工作を始められなかったということ。

これがLOK SOUNDの本体。 右の基板にDCCのデータとサウンドの音源が入っています。 横のピンは機関車に差し込むソケットです。 自作車両でソケットは不要なので、一番簡単な8ピンのものを買いました。 さらに横の小さな箱がスピーカー。 昔は大きかったのですが、小さくなって車両に収めやすくなった。 左のランナーについているものはスピーカーボックスで、適当に組み合わせて大きさを変えられる。 大きい方が音が良いでしょうが、車両に収まるサイズにする。

基本的な配線図はこれで、赤と黒の線を線路、すなわち車輪に繋ぐ。 オレンジと灰色の線をモーターに繋ぐ。 これだけで走ります。

ライト関係は青がコモンで、ヘッドライトが青と白、テールライトが青と黄色。 気動車なので前後にヘッドライトとテールライトがあるが、それはヘッドとテールをパラに繋げば良い。なお、ライト関係の出力は直流で青がプラス、他がマイナスです。

スピーカーは茶色の線で繋がれているので、そのままで良い。とても簡単な配線です。

(紫と緑の線はいろいろなオプション用でコードだけ出ています。)

この車両の動力はモーターに小さなフライホイールをつけて、片側の台車に福島の17:1のギヤで伝導している。

ライト関係の基板を屋根裏に両面テープで固定してあったので剥がしています。

この工具は蟹の身を食べるフォークですが、これを曲げて使っています。 内側に曲がった工具を売っていないので、こういうものが必要な時にはとても便利です。

ライト関係はDCではダイオードを使って前進後進を変えているますがDCCではその必要はない。

基板のコードを外して、DCCに合うように基盤を変えます。 LEDを使っているので、上記の基本配線では電球対象なのでLED用に抵抗を入れなければならない。 これはDCでも同じでその抵抗が利用できるのですが、DCCは常に最大電圧が線路に流れています。 DCでは走行電圧なので低い電圧、すなわちライトが暗いので抵抗値が低いけれど、DCCでは抵抗値を上げないと明るすぎる。

という簡単な変更をして、ライト基盤の改造をします。

この上にデコーダーを置くので蓋を作ります。

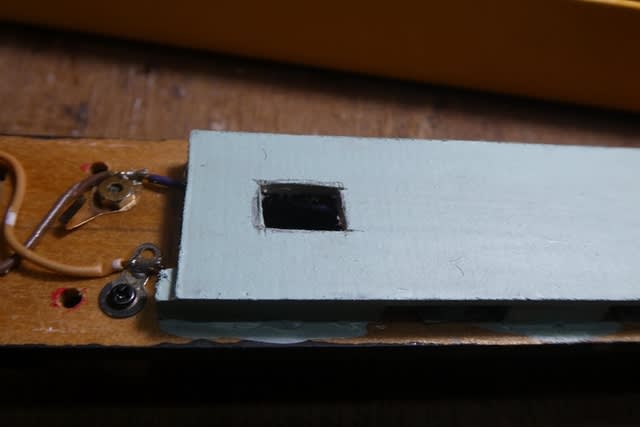

厚紙で蓋を作りました。 デコーダーはかなり熱を持つのでプラだと曲がりそうなので紙です。 色を塗って。

スピーカーを置く位置に穴を開けました、 ここに下向きにスピーカーを置くつもり。

横にもカバーを作って窓の外からデコーダー類が見えないようにして

さらに、カバーをしてこれで完成。 車体をかぶせれば良いのです。

でもね、このカバーが天井にある基盤とぶつかって、車体が収まらない。 そこで、この辺りを多少修正して、下回りの車体を被せて完成。

線路に載せて、ヘッドライト、テールライトがちゃんと作動して、エンジン音も流れてきて、これでエンジン音の高鳴りと共にスムーズに走り出す、はず、なんだけれど、、 一気に飛び出す。 すぐに速度は落ちるんだけれど、走り出しで飛び出す。

さらにその後のスローでギシャクシャ、しゃくる。 中速以上はとても気持ちが良いのですが、走り出しと低速、停止時もシャクル。

これはデコーダーとモーターの相性が悪いのだろう。

多分、BEMFという、モーターの回転を安定にするためのフィードバック回路が強く働いているためだろうと推測した。

そこでデコーダーのCV値を調整して、スムーズな走りにするようにするんだけれど、今までの経験ではこれほどひどいことはなかったので、この部分の調整はしたことがない。 そこで説明書を読む。

CV値のシビアの調整はLOK PROGRMMERを使うとやりやすい。 これはアドレス変更や音量変更などにも使うので必須のアイテムだ。

しばらく触っていなかったので、最新のアプリをESUからダウンドードする。これは無料だ。

CV値の一覧表示が便利だけれど、ここで変更しても車両には転送できていなかったので、フィードバック系のCV値を一つづつ変更しては走らせ、飛び出しがないように仕向けてゆく。

やりながら、安物のモーターを使ったからだろうか、3極モーターだったんじゃないかと思って作った時の記録を見ると使用モーターは、エンドウのコアレス LN14だ。 こんな上等なモーターを使っていたんだけれど、ESUの初期設定のモーターとかなり特性が違ったんだろう。

この調整にはモーターからの起電力を受けて、フィードバックする値(K値)と、モーターにフライホイールがついている場合、その慣性に対して調整する値(I値)があり、それらとさらに全体に対する調整値があり複雑怪奇である。

ちなみに、BEMFのフィードバック回路をゼロにするとスムーズに走る。 その代わり、坂で速度が変わったり、連結すると速度が変わったり、超低速で速度が安定しない、すなわちDC時代と同じになってしまう。 だからこの機能をゼロにすればスムーズには走るのだけれどもDCCの値打ちが少し落ちるのでなんとか上手く調整したい。

ということで、無事調整終わり。 完璧ではないけれど許せる範囲のスロー走行になり、停止時もブレーキの音を軋ませながらシャクルこともなく、実感的に停止できるようになりました。

こうやって書くと、DCCにした時に難しいことがあるんだなと思うでしょうけれど、こんなことは滅多にない、デコーダーを繋ぐだけで綺麗に走ります。 ただ、この経験のおかげで、調整の仕方を覚えました。 とはいえ、まだまだ奥が深いのですが。

ちなみに、DCCが入った完成品を買うと、メーカーでモーターに合わせて調整してあるので、こんな事をする必要は一切ありません。

エンジン音を響かせながら目の前を通過して、トンネルに入ってゆきます。

停止どき、エンジンのアイドリングと、停止してもヘッドライトがついているのは実に実感的である。

ブルンブルンと少し昔のエンジン音を選んであるんだよ。

おわり