※今日は冬至。 (新暦12月22日 旧暦11月10日)

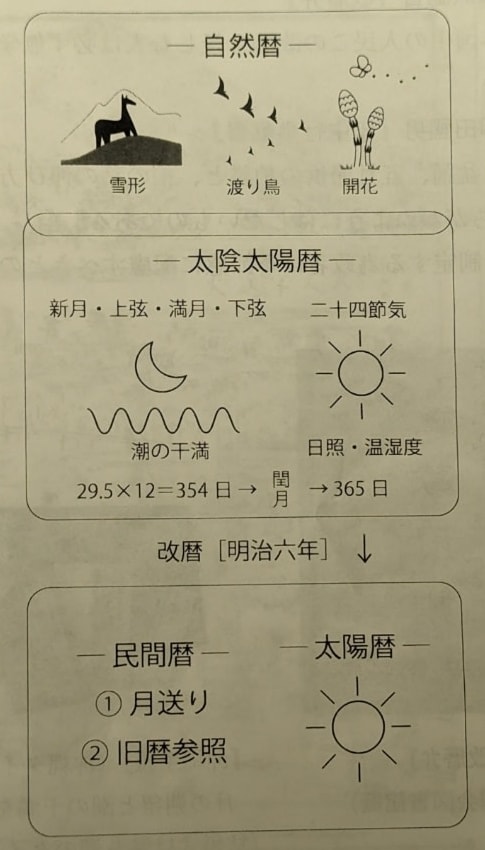

様々な暦

※自然歴

経験的実体験的に知る季節の移り変わり

※実際には太陰暦と並行して太陽暦も用いられていた。

二十四節気は太陽暦、季節とズレが無い。

→太陰太陽暦

一年二季のサイクル

一年を二季で見ていた古代

『魏志倭人伝』の注釈書

其の俗、正歳四時(四季)を知らず、

但、春耕秋収を記して年紀とする。

※一年を二季で見る

前期(春夏)後期(秋冬)

6/晦日大祓 12/晦日大祓

旧7/15盆 旧1/15小正月

大嘗祭・新嘗祭をモデルとした折口信夫による祭の起源説(『大嘗祭の本義』)

ハル・ナツ・アキ・フユは元々は季節名ではなく祭の名称であった。

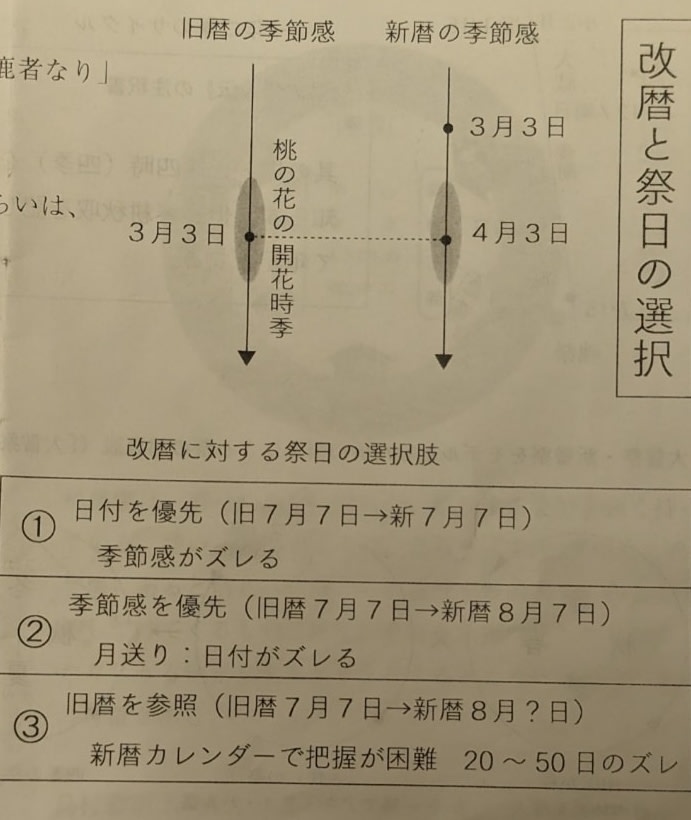

改暦と祭日の選択

※明治六年改暦

改暦に当たっての知識人の論説

●福沢諭吉『改暦弁』

「日本国中の人民この改暦を怪しむ人は必ず無学文盲の馬鹿者成り」

●柳田國男『年中行事覚書』

「月と盆踊り、五月節句の柏餅と、柏の葉の伸び方の関係ぐらいは、

喰いちがわぬようにはしたいものである」

(暦を制定する為政者は季節感に配慮すべきとの見解)

『改暦弁』(国立国会図書館蔵)

※エイヤっと改暦。結果、古代の春耕秋収二季からはじまり太陰太陽暦で培った日本人の季節感はすっかり混乱。今日に至る。

『沖縄手帳』(沖縄タイムス)

月の朔望と潮の干満を表記

(結婚式は満ち潮のタイミングで行う)

古代天皇が120歳まで生きた、と古事記に記載があり信憑性を疑われていますが、春秋ごとに1年と数えればある程度辻褄が合う、とのこと。

この半年で1単位というのがどうもわかりにくく、今回の記事でわかりました。

旧暦や二十四節気、潮の干満を日常的に気にするのは現代では農家漁家、神職、気象予報士、海自海保でしょうか。

田舎で配られるカレンダーにはこれらが細かく記載されています。

都市部に本店のある農協が、自社発行のカレンダーを数字だけのオシャレ仕様にしてしまい、組合員から顰蹙を買うという笑えない話もあります。

それくらい旧暦等は一般人とは乖離しているのです。