LED照明器具の製作はなかなか楽しいものですが、元の電圧、使用個数、放熱を考えないと効率よくありません。

今日は今まで製作したLED照明器具の中から2台を紹介します。

放熱がなぜ大切かというと、パワーLEDは放熱しないで使用するとすぐに破壊してしまいますし、うまく放熱させてやらないとLEDの特徴の寿命も著しく短くなります。

制作順から行くと、

1.パソコン部屋用2.5Wx2補助照明

パソコン部屋は北東にあり、昼間でも少し薄暗いので、天井からキーボードを照らす照明を製作しました。

使用したLEDは、日亜化学製の2.5WのパワーLEDです。

NS6W183T(アルミ基板付き)

● 仕様:(215~230ルーメン)/700mA

● 電圧/電流: 3.5V/700mA(800mA/MAX)

● 指向特性: 120度

購入先

http://www.audio-q.com/led-6.htm

これを2個使用しました。同じくオーディオQさんで販売している700mA定電流モジュールと9VのACアダプタを使用してます。

2個を直列にしてますので、ACアダプタは9V以上あれば12Vや15Vでも使用できますが、VF=3.5Vx2=7.0Vですので、差分は全て熱になって定電流モジュールから逃げてしまいます。

LEDは点光源ですので、直接見ると目が焼けてしまいます。これが一番悩ましく、何で光を拡散させるかが一番問題になります。

いろいろ物色していたら、D2(量販店)で電池で点灯させる緊急用LED照明が2個組500円ほどで売ってました。

これをばらして、天井からぶら下げるL字金具を付けてました。

700mA定電流モジュールはL字金具にシリコンボンドで付けて放熱させてます。

出来て点灯させてみた写真が下のものです。

700mA定電流モジュールを接着中でクランプがまだ付いてます。

今は、USB連動ACコンセントに挿してあるので、パソコンの電源を入れると点灯します。

次に製作したのが、リビング用補助ライトです。

どういうことかというと、10畳のリビングに対し、間口2.7mほどの掃き出し窓ですと、午後になると部屋の南西の一部が薄暗くなってしまいます。

メインのライトは中央に付いているので、天気がよいのに電灯を点けるというのも何だし、といつも思って我慢をしてきました。

そこで、その部分用の低消費電力のLED照明を設置ことにしました。

使用したLEDは先ほど同じ2.5WのパワーLEDを6個搭載した15Wのものです。

問題は、

(1)その発熱をどう処理するか

(2)光をどう拡散させるか

の2点てす。

使用するACアダプタはVF=3.5Vx6=21Vで使用することにして、24Vのものを選択しました。

使用したLEDは、上記のURLに掲載されている

183×6LED銅基板付き (15W)

● 光束: 1200ルーメン/700mA

● 電圧/電流: 10.5V/700mA(800mA/MAX)

● 指向特性: 120度

● 大きさ: 30×30×1.0mm

● メーカー: audio-Q

とありますが、基板上でこれは3個が直列になっていて、基板上でつなぐことが出来て、そうすると21V/700mAになります。

10.5Vのときは700mAx2となりますので、気を付けてください。

さて、放熱の方ですが推奨の放熱器がやたらに高いので、ここまで来たらPCのCPU用のものを使ってみようとオークションでMacのPowerPC用2個組を安価に購入しました。

1個で大丈夫と思って接着して取りあえず点灯試験をしたところ、放熱器の温度が60℃を超えてきました。

これは大変ということで、もう1個をアルミ板で結合して2個で放熱してみようとしたのですが、温度はほとんど変化ありませんでした。

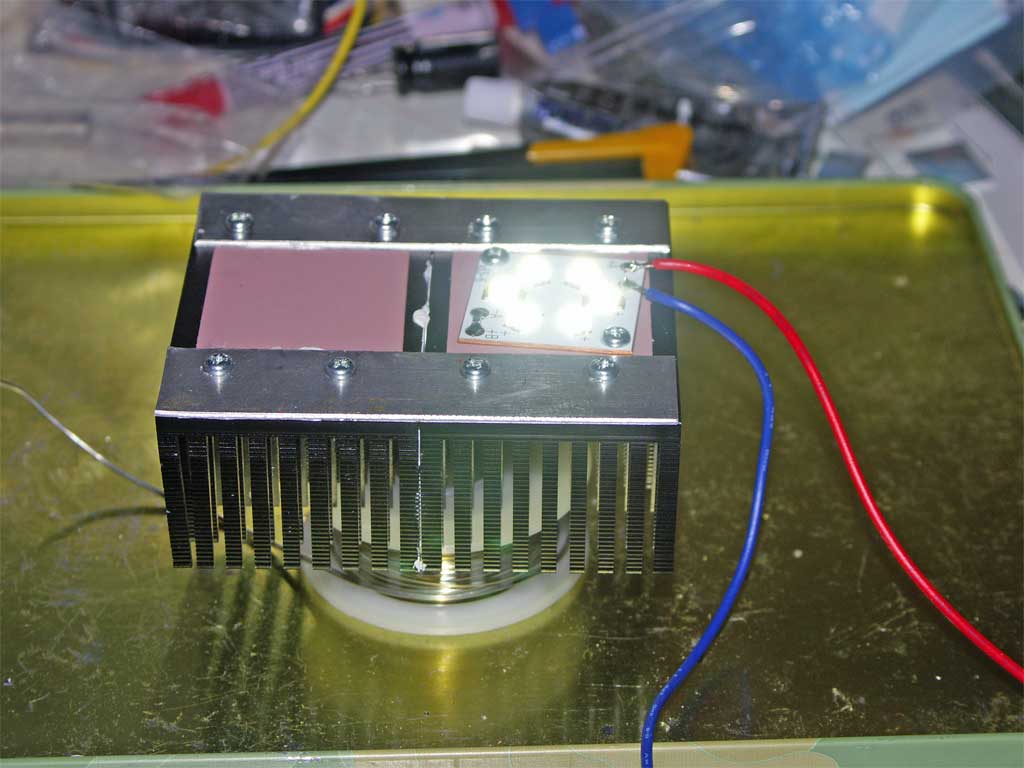

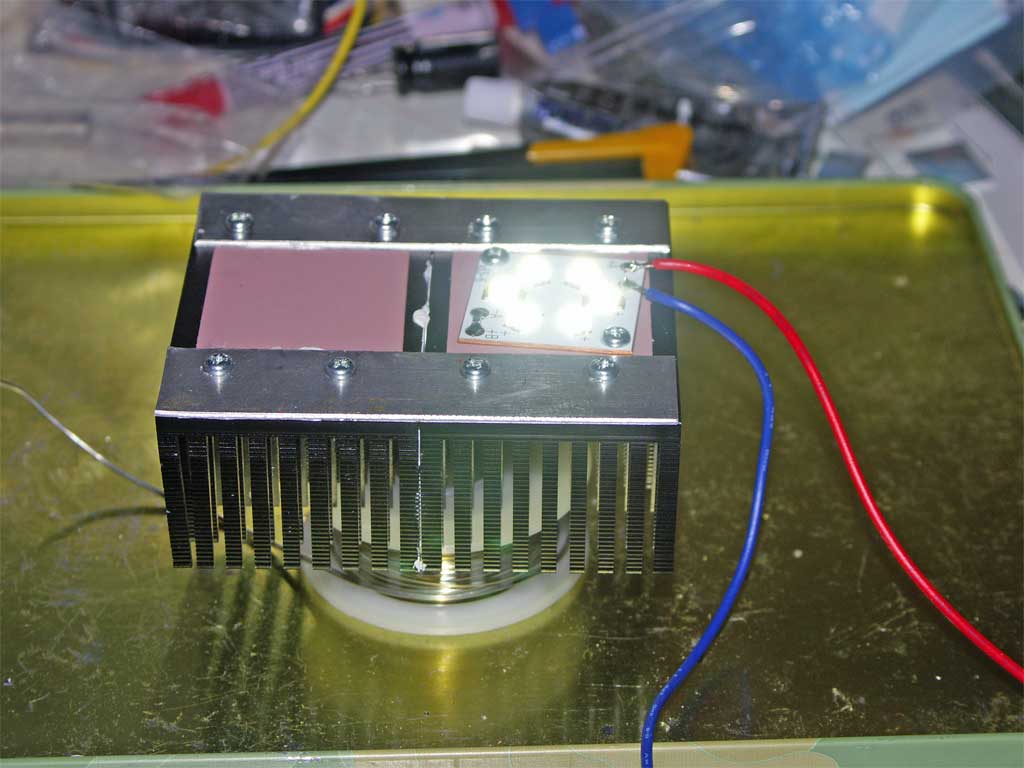

下の写真が点灯試験中のものです。直接見ないようにしながら撮影しました。

今回は、LM317を使用した定電圧回路で点灯させようとしたので、基盤に組みました。

しかし作り方が悪かったのか、電流を引くと電圧が下がってしまい使えなかったので、やはり700mA定電流モジュールに変更しました。

その基盤で12Vを生成し、5cm□のPC用静音冷却ファンを付けてあげたところ、一気に30℃まで下がりました。

この基盤に700mA定電流モジュールの搭載し、LM317の冷却も兼ねるようにしました。

さて光の拡散は、100円ショップを物色していたら、プラスティックのすり鉢が目に止まりました。

これなら透明だし損失も少なそうだし、いいかと思ったのですが、妻からまぶしすぎるとクレームが付いてしまいました。

取りあえず組んだ状態が、下の写真になります。

そこで最終的には、表面にホワイトのラッカーをうっすら噴くことで解決しました。

厚さやむらは、最後に紙やすりで調整してあります。

これでできた~!と天井に取り付けたのですが、静音ファンのはずが静かにしていると結構音が聞こえるので、また外して定電圧回路のVRを調整して音が聞こえなくなる電圧7Vまで下げることにしました。

24Vから7Vに落としているのですが、ファンの消費電流は50mAなのでLM317の発熱もほとんど無く、LED直上の温度もやはり30℃少し上くらいで問題ありませんでした。

CPU用の放熱フィンは風が当たることを前提に設計されているのでしょうか、少し空気が動けば抜群の冷却能力です。

さてさて次は廊下用の人感知式のLED照明を作る予定です。

赤外線感知キットは秋月電子にて購入しました。

使用するLEDは、やはりオーディオQさんで販売している、日亜化学製3.5WパワーLEDを2個使用する予定で、LEDは既に購入済みです。

NS9W153MT(アルミ基板付き)

● 光束: Typ.350ルーメン/350mA

● 電圧/電流: 10.5V/350mA(400mA/MAX)

● 指向特性: 120度

● 大きさ: 六角対辺20mm(RIGEL用基板)

● メーカー: audio-Q

今回はLM350を使用した低電圧駆動にします。基盤は製作済みで、10Vで実際に点灯させてみましたが、電圧の変化は全くありません。

センス用の抵抗をLM350(またはLM317も同じ)の直近に付けるという初歩的な注意を見逃していました。

前回の失敗はそのせいかと思います。

まだ放熱方法を考えていないので、また出来たら本ブログにて紹介します。

今日は今まで製作したLED照明器具の中から2台を紹介します。

放熱がなぜ大切かというと、パワーLEDは放熱しないで使用するとすぐに破壊してしまいますし、うまく放熱させてやらないとLEDの特徴の寿命も著しく短くなります。

制作順から行くと、

1.パソコン部屋用2.5Wx2補助照明

パソコン部屋は北東にあり、昼間でも少し薄暗いので、天井からキーボードを照らす照明を製作しました。

使用したLEDは、日亜化学製の2.5WのパワーLEDです。

NS6W183T(アルミ基板付き)

● 仕様:(215~230ルーメン)/700mA

● 電圧/電流: 3.5V/700mA(800mA/MAX)

● 指向特性: 120度

購入先

http://www.audio-q.com/led-6.htm

これを2個使用しました。同じくオーディオQさんで販売している700mA定電流モジュールと9VのACアダプタを使用してます。

2個を直列にしてますので、ACアダプタは9V以上あれば12Vや15Vでも使用できますが、VF=3.5Vx2=7.0Vですので、差分は全て熱になって定電流モジュールから逃げてしまいます。

LEDは点光源ですので、直接見ると目が焼けてしまいます。これが一番悩ましく、何で光を拡散させるかが一番問題になります。

いろいろ物色していたら、D2(量販店)で電池で点灯させる緊急用LED照明が2個組500円ほどで売ってました。

これをばらして、天井からぶら下げるL字金具を付けてました。

700mA定電流モジュールはL字金具にシリコンボンドで付けて放熱させてます。

出来て点灯させてみた写真が下のものです。

700mA定電流モジュールを接着中でクランプがまだ付いてます。

今は、USB連動ACコンセントに挿してあるので、パソコンの電源を入れると点灯します。

次に製作したのが、リビング用補助ライトです。

どういうことかというと、10畳のリビングに対し、間口2.7mほどの掃き出し窓ですと、午後になると部屋の南西の一部が薄暗くなってしまいます。

メインのライトは中央に付いているので、天気がよいのに電灯を点けるというのも何だし、といつも思って我慢をしてきました。

そこで、その部分用の低消費電力のLED照明を設置ことにしました。

使用したLEDは先ほど同じ2.5WのパワーLEDを6個搭載した15Wのものです。

問題は、

(1)その発熱をどう処理するか

(2)光をどう拡散させるか

の2点てす。

使用するACアダプタはVF=3.5Vx6=21Vで使用することにして、24Vのものを選択しました。

使用したLEDは、上記のURLに掲載されている

183×6LED銅基板付き (15W)

● 光束: 1200ルーメン/700mA

● 電圧/電流: 10.5V/700mA(800mA/MAX)

● 指向特性: 120度

● 大きさ: 30×30×1.0mm

● メーカー: audio-Q

とありますが、基板上でこれは3個が直列になっていて、基板上でつなぐことが出来て、そうすると21V/700mAになります。

10.5Vのときは700mAx2となりますので、気を付けてください。

さて、放熱の方ですが推奨の放熱器がやたらに高いので、ここまで来たらPCのCPU用のものを使ってみようとオークションでMacのPowerPC用2個組を安価に購入しました。

1個で大丈夫と思って接着して取りあえず点灯試験をしたところ、放熱器の温度が60℃を超えてきました。

これは大変ということで、もう1個をアルミ板で結合して2個で放熱してみようとしたのですが、温度はほとんど変化ありませんでした。

下の写真が点灯試験中のものです。直接見ないようにしながら撮影しました。

今回は、LM317を使用した定電圧回路で点灯させようとしたので、基盤に組みました。

しかし作り方が悪かったのか、電流を引くと電圧が下がってしまい使えなかったので、やはり700mA定電流モジュールに変更しました。

その基盤で12Vを生成し、5cm□のPC用静音冷却ファンを付けてあげたところ、一気に30℃まで下がりました。

この基盤に700mA定電流モジュールの搭載し、LM317の冷却も兼ねるようにしました。

さて光の拡散は、100円ショップを物色していたら、プラスティックのすり鉢が目に止まりました。

これなら透明だし損失も少なそうだし、いいかと思ったのですが、妻からまぶしすぎるとクレームが付いてしまいました。

取りあえず組んだ状態が、下の写真になります。

そこで最終的には、表面にホワイトのラッカーをうっすら噴くことで解決しました。

厚さやむらは、最後に紙やすりで調整してあります。

これでできた~!と天井に取り付けたのですが、静音ファンのはずが静かにしていると結構音が聞こえるので、また外して定電圧回路のVRを調整して音が聞こえなくなる電圧7Vまで下げることにしました。

24Vから7Vに落としているのですが、ファンの消費電流は50mAなのでLM317の発熱もほとんど無く、LED直上の温度もやはり30℃少し上くらいで問題ありませんでした。

CPU用の放熱フィンは風が当たることを前提に設計されているのでしょうか、少し空気が動けば抜群の冷却能力です。

さてさて次は廊下用の人感知式のLED照明を作る予定です。

赤外線感知キットは秋月電子にて購入しました。

使用するLEDは、やはりオーディオQさんで販売している、日亜化学製3.5WパワーLEDを2個使用する予定で、LEDは既に購入済みです。

NS9W153MT(アルミ基板付き)

● 光束: Typ.350ルーメン/350mA

● 電圧/電流: 10.5V/350mA(400mA/MAX)

● 指向特性: 120度

● 大きさ: 六角対辺20mm(RIGEL用基板)

● メーカー: audio-Q

今回はLM350を使用した低電圧駆動にします。基盤は製作済みで、10Vで実際に点灯させてみましたが、電圧の変化は全くありません。

センス用の抵抗をLM350(またはLM317も同じ)の直近に付けるという初歩的な注意を見逃していました。

前回の失敗はそのせいかと思います。

まだ放熱方法を考えていないので、また出来たら本ブログにて紹介します。