【手塚治虫は一度発表した作品でもしばしば後から描き直しをしたことで有名で、「火の鳥」も細かいところまで含めると、掲載誌と刊本の数だけバリエーションがありますが、ここでは虫プロ商事などから出た最初の刊本(『COM』の別冊として、雑誌扱いですが)と角川文庫版のみを使用します。】

Ⅳ 権力はどんな味がするか

権力闘争は「火の鳥」の、特に過去を舞台とした部分で多く描かれ、ほとんど常に物語を進める動因となっている。中でも「乱世編」は、角川版のプロローグに、「この世に 種族がある限り その種族の 生きる道は 権力の座を 争うほか ないのだろうか」と書かれ、これがテーマであることが明示されている。

しかし遺憾ながら、「乱世編」は傑作とは言い難い。ここまで、「宇宙編」―「鳳凰編」―「復活編」―(短編「羽衣編」はちょっと事情があって……ですが)―「望郷編」と、手塚治虫ならではの広大でダイナミックな物語世界に瞠目してきた者としては、「あれ?」と思えるような作品だった。

これよりは、非常に独特で、他の編から孤立した感じのする(そうなったのにも外部的な事情が考えられるのですが……)「望郷編」を主にとりあげたいと思う。が、順序として、「乱世編」のどこがイマイチなのか、言っておこう。

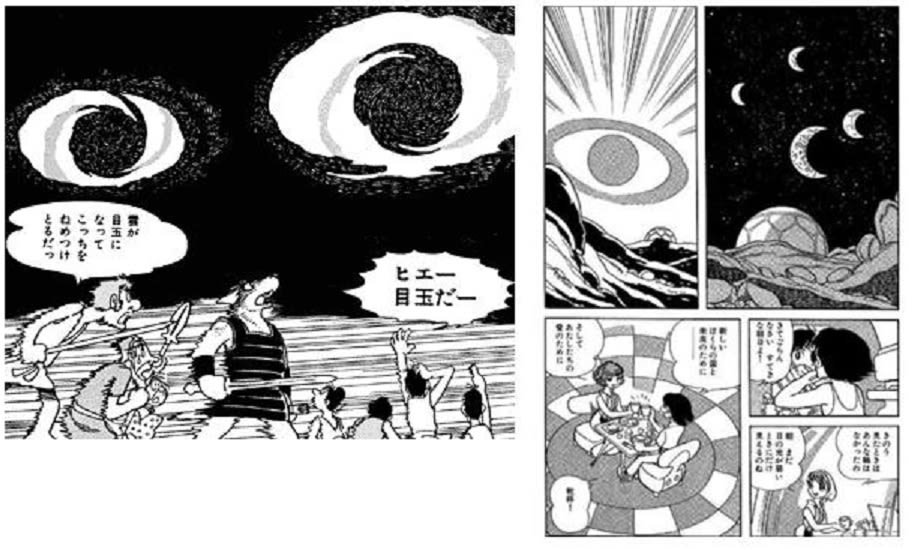

天空の眼 左:「太陽編」より 右:「望郷編」より

手塚が「平家物語」をきちんと読み込んでいることはわかる。しかし、それだけに、だろう、歴史上知られている権力者像からするとデタラメな描き方がされている「鳳凰編」(例えば、吉備真備は橘諸兄の配下と言っていいのに、敵対関係にされている)に比べて、緊張感も躍動感も劣る。平清盛、木曾義仲、源義経、源頼朝、といった権力者たちの拮抗と興亡が、まるで歴史絵巻のように淡々と描かれている。

ここに樵の弁太(武蔵坊弁慶のモデルということになっている)と、彼の幼馴染みで恋仲だったおぶうという男女が絡まるのだが、これまた「鳳凰編」の架空の人物・我王と茜丸に比べると甚だ印象が薄い。【雑誌初出時には、「望郷編」に通じる設定で、これで進めたなら、少なくとも弁太・おぶうの人物像は強烈になったろうが。】後者二人は、時代の権力闘争劇に否応なく巻き込まれながらも、紛うことなき自己の宿命を生きる。対して、特に弁太は、いったい何がしたいのだ? と詰りたくなる。

彼は、平氏に捕えられたおぶうを取り戻すために、義経の家来となり、あるとき清盛の館に忍び込むが、おぶうは吹(ふき)の方と名を変え、清盛の愛妾になっていた。彼女は、清盛の、最高権力者であるがゆえの深い孤独を知り、同情から、彼を残して弁太と逃げるのを肯んじ得なくなっている。しかたなく弁太も、義経と共に奥州平泉へ落ち延び、そこで、心を病んでいて盗癖のあるヒノエと夫婦になるので、この恋は終わる。

これは「火の鳥」全体の中で珍しい類の結末である。愛し合う男女は、たいてい、あらゆる困難に耐え抜き、死をも越えて結ばれる、ことになっている。思い切ってキツイ話である「望郷編」も、例外ではない。まあそれよりは、愛し合いながら離ればなれになってしまうカップルのほうが、「現実的」であるかも知れないが。

やがておぶうは、平氏方の女として、壇ノ浦の戦いで義経に斬られて死ぬ。その他にも、義経の非情さを目の当たりにした弁太は、彼を憎むようになるのだが、なぜか離れない。それでいて最後に、義経を殺す。

このへんがどうも、あまり説得的ではない。清盛とおぶうとの交情はまだわかるが、「おまえはどうせもう おれから離れられない運命さ」と義経が弁太に言う、その「運命」は何に由来するのか、さっぱりわからない。結果として、弁太の人物像はぼやけてしまっている。

人物像がくっきりしているのは義経のほうである。彼こそ、「乱世編」最大の見所と言っていいだろう。元来さほどの悪人ではないが、強烈な野心に取り憑かれており、そのためなら非道も厭わないところ、「鳳凰編」の茜丸によく似ている。【しかし、「鳳凰編」の時代から四百年生き延び(ここでツッコムのはよしましょう)、鞍馬山の天狗と呼ばれることになった我王は、義経と弁太を引き合わせるのだが、その直前に、弁太こそ茜丸に似ている、なんぞと言う。弁太は、芸術家気質とも権力志向とも縁遠い、純真無垢そのものといった性格付けであるのに。ただ、その後我王は、「若いものはみんな似とる」と恐ろしく大雑把なことも言うので、あまり気にかける値打ちはないようだ。】

因みに、夜の行軍の時、義経が、「大松明」と称して民家に火をつけたことは、ちゃんと「平家物語」に記されている。その家に住んでいた者たちがどうなったかはわからない。これを「非道」と見るのは現代の目なのだ。さらについでに、こういうところは忘れられて、義経が代表的な悲劇の名将と考えられるようになったのも、後代の見方である。

ところで、権力争奪戦については、もう一工夫ある。源平の争いに、輪廻転生譚を重ねたのだ。先述の義経と弁太の出会いのとき、天狗=我王は彼らに二匹の動物の墓を見せている。猿の赤兵衛と犬の白兵衛。赤が平氏の、白が源氏の旗印であることは言うまでもない。

その上で、朝日ソノラマ版では、義経が死んだ時、幽明界で平清盛に出会う。そこへ現れた火の鳥が、彼等は生まれ変わると宣言する。ただし、人間として生きた時間よりずっと以前に。「宇宙には時間はない」のだって……、そりゃあんまりだ、とさすがに手塚先生も気がさしたらしく、角川版では猿と犬のエピソードはプロローグとされ、火の鳥の解説もなくて、人間のほうが赤兵衛白兵衛の生まれ変わりに見えるように配置された。

話の中身は変わらない。赤兵衛はもと鞍馬山の猿のボスだったのだが、黒い離れ猿が現れ、一対一の決闘の末にその地位を奪われた。傷ついた赤兵衛を我王が手当てし、白兵衛といっしょに養う。やがて二匹は仲良くなる。一年たったある日、赤兵衛は白兵衛を山へ誘う。かつて自分を負かした黒猿に、雪辱戦を挑むために。突然姿を見せた犬に相手が驚いた隙に、赤兵衛が喉元にくらいつき、勝負は一瞬のうちについた。

赤兵衛は最初からこれを計算に入れて、つまり白兵衛を利用するために、彼と親しんだのかも知れない。しかし、ボス猿の座に返り咲いた後も、白兵衛への感謝は忘れられず、交情は続いた。白兵衛のほうもまた、犬たちの群のボスとなるまでは。

群が増えれば、生存のために必要なテリトリーも自然に拡大する。ならば、それをめぐる二つの群れの衝突も、自然に起きる。ボス、つまり権力者とは、特権を得る代わりに、いざとなれば命がけで群を守らねばならない者だ。この公式に導かれて、赤兵衛と白兵衛は争い、相討ちになって、息絶える。

権力というより、集団同士の闘争はなぜ起きるのか、そのメカニズムを描いた寓話と言ってよい。「火の鳥」では、前々回述べた「未来編」のナメクジ文明のエピソードがすでに同種のものとしてある。こちらのほうが、絵のインパクトが強いので、印象深い。

犬猿の仲のほうは、個々の「内面」を描いたところがミソだが、それは野心に燃える義経や、苦労人の清盛の性格とは特に関係はない。全体を通して、人間は、いや生物は、いかなる境遇に生まれようと、お互いに友愛の感情も抱けるが、また憎しみ合いもする、という宿命観だけが現されている。

火の鳥は、「あなたがたは……殺し合うのです それが宿命(さだめ)です」と、転生の最初に、明瞭に告げていたのである。どうしてもそうなるならば、何度やり直しても同じこと、生物はいずれすべて滅びへの道を進むことになる。このペシミズムは、手塚治虫の一部にあった。

しかしもう一方では、そのような宿命を自分のものとして、懸命に生きる者たちの姿に、物語作家として強く惹かれていたのである。そうでなければ、これほど多数の作品を遺せたはずはない。

我王は、「権力はむなしい」とも言うが、「わしはその【権力を】のっとる方のパワーが好きじゃ」とも語る。それで、赤兵衛や、人間では義経を庇護し、さらに「(弁太は)お前の立派な片腕になりそうか」などと彼に言って、平氏打倒の野心に肩入れしていることを示す。火の鳥も、殺し合う定めにあると告げた元清盛と元義経に、「精一杯お生き!」と言って、動物界に送り出す。

戦後民主主義を信奉する者として、「権力争いは、醜く、愚かだ」と一方では言いながら、その醜さをバネにして生きる者たちへの興味を終生捨てなかったところが、手塚の大作家である所以なのである。

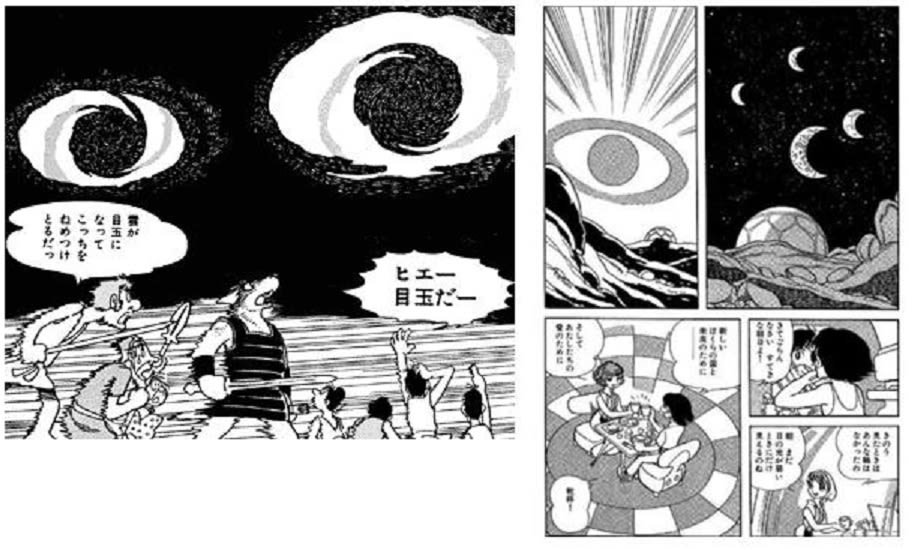

「乱世編」より 幽明界の清盛と義経

「乱世編」より 幽明界の清盛と義経

そこで、「望郷篇」に移る。まず次の特徴がある。

①未来パートの重要なキャラクターが数多く登場する。「宇宙編」のプロットの中心人物である牧村については前述した。それから、「未来編」のムーピーと「復活編」のチヒロ。前者は異星の不定形生命体、後者はロボットだが、それぞれの編中で「女」としての役割を果たしている。一方、全編を通しての最重要人物である猿田の転生は登場しない。

②ナレーターがいて、それが火の鳥自身。他にナレーターがあるのは「宇宙編」で、それは猿田が務めている。

のみならず、彼女は、登場人物にたいへんな肩入れをする。これも、全編中の、例外である。

③上の二つに比べると顕著と言うほどではない、ので余計に気になるのだが、「目」が象徴的に使われている。

一つは、前半の舞台となる、惑星エデン17の太陽。その引力で宇宙塵が引き寄せられて周囲を回っている、のだそうだが、そういうのは土星の輪と同様、円形になるのではないかと思うのに、これは楕円形。それで全体として、巨大な眼に見える。いったい何を見つめているのか。

それから、地球人と異星の生物ムーピーとの混血である、エデン17の住人たちは、全員目が見えない。特殊な感覚が発達しているので、別に不自由はない、どころか、中盤以降の主人公の一人コムは、「目って不便でムダだね」とも言う。視覚がないのに、例えば彼とロミが最後にたどり着く、地球に僅かに残された自然の森林と湖の美しさをどうやって知覚するのか、興味深くもあるが、それより、この設定が意味するものは何か、深読みしたくなる。

改めて、①の特徴は、「望郷編」が女の物語であることに関連している。「火の鳥」では女が単独で主人公になるのがそもそも珍しい。他には、「異形編」の、男として育てられた八儀左近介がいるだけ。他のヒロインたちはといえば、「太陽編」のマリモ=ヨドミにいたるまで、男にひたすらなる純愛と貞淑を捧げ、彼らの最後の救いになる。いかにも、フェミニストからは怒られそうでありますなあ。

さらに、左近介が、治療者として、不特定多数の人間と人外の者たちを無限に受け入れる存在であるのに対して、本編のロミは、非常に能動的である。何しろ、「子どもを産む」という特性によって、一つの世界を作り出す、つまり、創造主となるのだ。

これは最初の「黎明編」で予告されていた、と見ることができる。

邪馬台国にクマソ族が攻め滅ぼされた後、二人の姉弟が生き残る。姉のヒナクは、邪馬台国のスパイとして敵と内通していたグズリと結ばれており(婚礼の夜に邪馬台国が急襲した)、彼を憎みながらも、子どもを産むことで、クマソを復興しようと考える。弟のナギは、敵将猿田彦を、これまた憎みながら共に暮らすうちに、愛着を抱くようになる。

大陸から襲来した騎馬民族【私が大学生だった頃までは有力視されていた騎馬民族征服王朝説に依っているわけです】によって猿田彦とナギらが討たれた後、猿田彦の妻ウズメ(美女が醜女に化けていた)に、勝者側の首領ニニギが迫る。ウズメは「私のおなかにはこの人の子が……!!」と告げる。「女には武器があるわ」。

男は力で社会を征服することはできる。それが即ち権力であるわけだが、女の「産む力」を完全にコントロールすることはできない。なにしろ、自分もそれに依ってこの世に生を受けたのだから。【この子は猿田彦=猿田の子孫として、過酷な生を送ったろうと想像されるのだが、それは置いときましょう。】

しかし、この力も、ある特殊な環境の下で暴走するとどうなるか。「望郷編」はこの壮大な思考実験を含んでいる。

年代は記されていない。地球では人口が増えすぎて、宇宙移民が盛んになっている。若いジョージとロミのカップルが、自然破壊が進む地球に絶望して、大金を盗み出し、宇宙不動産屋の手で、数光年離れた惑星・エデン17への逃避行を企てるのが発端である。

そこは地球とほぼ同じ大気と質量の星だが、土地は不毛であり、地震が多発するので、人間が住むには適していない。ジョージたちはそれを知らされないまま、悪徳不動産屋に騙されてやって来たのだった。しかし、犯罪者である彼らには、他に行くところはなかった。

次の日ジョージは、付近に水がないことを発見し、ボーリングを始める。首尾よく水は出たが、地震のためボーリング機械が倒壊、下敷きになって彼は死ぬ。

一年後、彼らをこの星に案内した不動産屋がやって来る。たぶん地球人なのに、宇宙人の血が混じったらしく、キツネかハイエナのような顔で描かれている。彼は寡婦になったロミに言い寄るのだが、その時赤ん坊の泣き声が聞こえる。

ロミはジョージとの子どもを産んでいた。男の子で、カインと名付けた。やがてこの子と結婚するつもりだ、とロミは告げ、驚く不動産屋を撃ち殺してしまう。そして自身は、召使いロボット・シバに作らせた冷凍睡眠(コールド・スリープ)装置で眠りにつく。

【曖昧にされているが、自分たちだけの新しい世界を作ろうとしてこの星へ来たジョージとロミは、最初から子孫を残そうとまで考えていたのだろうか? そうだとすると、他に人がいな以上、ジョージが早死にしなくても、近親相姦は必然になってくる。火山の噴火でできた深い穴の中に閉じ込められた、グズリ・ヒナク夫婦の子どもたち――これは男女ともにいる――が、危うくそうなりかかったように。】

ロミが目覚めた時、カインは逞しい立派な若者に成長していた。しかし、自分を育てたシバを母と呼び、ロミを受け入れようとはしない。ロミは光線銃でシバを破壊し、同じ武器でカインをも脅して、言うことを聞かせる。「母親には子どもにしつけを教育する権利があるのよ」、と。

少し変なセリフではないですか? 「しつけ」は「する」ものであって「教育する」ものではない。それに、普通の母親なら、「権利」ではなく、「義務」と言うだろう。

何も重箱の隅をつついて意地悪をしたいのではない。作者がどれくらい意識していたかは不明ながら、ロミがこれからやろうとしていることを考えたら、ここには非常な決意が現れていると見ることができる。

いかにも、それは、わが子を自分の思い通りにしようとする「教育」ではある。が、やらせようとすることの中身は、地球なら最大の不道徳とされるものだ。それでも、やらなければ、自分とジョージがこの星へ来た意味も、痕跡さえも、完全に雲散霧消する。だからこそ、暴力的な手段で、従わせねばならなかった。

ここで、親とは教育者であり、教育者とは即ち権力者であるという、地球では忘れられ、隠されがちになる事情が露になる。

断るまでもないだろうが、私は権力を悪いものだとは思っていない。この言葉にそういうニュアンスを付けたのは、戦後民主主義の、薄甘い左翼性である。その左翼党派の中にでも、権力はちゃんとあった。家族のような最小の集団であっても、その集団に「意味」を与え、一つの方向に導こうとするなら、統率するための権力は、必要不可欠なのだ。

目に見える外敵の存在や、過酷な環境は、直接集団を脅かすので、権力を正当化する。それが権力の生じる根源であるように見え、「乱世編」の犬猿エピソードもその考えに基づいたものだった。実際は、肉体的にはけっこう弱い人間にとって、権力は、集団で生きる必要性そのこと自体に由来する。ただし、具体的な「必要性」は時に応じて変化するので、不必要な、即ち理不尽な、強権として現れる場合もある、ということだ。

ロミとその一族を襲う運命は、非常で非情なやりかたを必要とする、最も過酷なものだった。カインとロミは結ばれて子どもも七人できるのだが、それはすべて男だった。そのうえまた地震で、カインは両脚を失い、子どもを作ることも働くこともできなくなる。とるべき道は一つしかない。ロミには再び眠ってもらい、カインとロミ自身の息子との間で、また子どもをもうけることだ。

こうしてロミがまた冷凍睡眠に入った後、エデン17を旱魃が襲う。食糧が尽き、全員餓死の危険に見舞われる。その時、カインは自分を殺してその肉を食べるように、息子たちに言う。旧約聖書に出てくる同名の者とは真逆に、自己犠牲の死を遂げるのである。

まだこれで終わりではない。目覚めたロミは、カインの望み通りに、長男のロトとの間で子作りをするのだが、生まれてくるのはまたしても男ばかり。ここに至って、この星唯一の女性であるロミの存在価値は圧倒的に大きくなる。

ロミはもう銃は持たないが、代わりに鞭で、容赦なく息子で、孫でもある者たちを打ちのめす。「教育」のためでもあるが、別の本音もある。「おまえたち息子だっていったって男だからね いつなんどきみんなでおそってくるか知れないから用心のためよ」。ン? 二代に渡って近親相姦を繰り返していながら、雑婚はダメ、ということ?

いや、よく考えてみると、これも一族を守るためには妥当な、必要な措置である。すべての男が欲望の赴くままにロミと交わったりしたら、完全に秩序がなくなり、それはたった一人の女をめぐる兄弟の、血みどろの争いを結果する可能性がある。

現にそれに近いことが起こった。ロトの末弟セブは、体が大きいが頭が悪く、兄弟間の厄介者扱いされていた。彼がある時、ロミは自分の子どもを産むべきだと言い出す。自分はよく女の子の夢を見るので、自分とロミならきっと女が授かる、と。当然兄たちからは相手にされないので、ロミをさらって逃げ出す。

その時は、ロミの説得によって強奪をあきらめ、セブは一族の間で「聖地」として知られていた火山へと逃れる。しかしロトたちは、セブを殺してその肉を、ロミも含めて、食べるべきではないか、と言い出す。女の子が産まれないのは、この星には動物が他におらず、肉を食べないからかも知れない、と。それに、彼らの父は、必要とあればそれもやってよい、やるべきだ、と身をもって教えてもいた。話を聞いて絶望したロミは、再び閉じこもり、冷凍睡眠に入る。

このままなら、すぐにロミの一族は滅んでしまったろう。そこに救い主として、火の鳥が介入する。彼女がここまでの好意を人間に対して示すのは空前絶後のことで、要するに、空前絶後の体験をしているロミに深く同情したのである。

彼女は遠く離れた星からムーピーという生物を連れてくる。いかなる過酷な環境にも耐えられる強い生命力で、寿命は四百歳ほど。不定形で、対面する相手の心を読んでその望む姿になる。それが喜びであり、生きがいなのだ。個体はあるし、自己意識もあるのに、自己主張はない。伴侶として、これ以上都合のいい存在はない、というか、冷凍睡眠装置以上に、あり得ない存在と言うべきだろう。

もしいたら、人間は完全にこの存在に没頭し、決して思い通りにはならない厳しい現実からはできるだけ目を背けるようになるだろう。このため、「未来編」の時点では、ムーピーの所有は禁じられている。

火の鳥は、「一番心がきれいだから」と、セブにムーピーを与える。ムーピーはセブが一番憧れているロミそっくりの姿になり、これでセブの思いは遂げられる。これによってまた、兄弟殺しは回避された。そのうえムーピーは、人間との間でも子どもを作れるのだ。

ロトたちの死後、セブはムーピーの妻から生まれた女の子をロトの子どもたちに与え、これから一族の繁栄が始まる。次にロミが眼を覚ました時には、地球人とムーピーの混血児たちが不毛の地を耕して畑にし、家を作り、生産性も人口もどんどん増える最中だった。彼らは町をエドナと名付け、全員の祖先であるロミを、女王として崇める。

「復活編」はここまででやっと冒頭から三分の一弱である。いろいろなエピソードが削除された角川版では、さらに短く、やっと四分の一を占める程度になっている。残りは、地球への望郷の思いに駆られたロミが、まだムーピー独自の力を強く残す少年コムとともに、かつて火の鳥が最初のムーピーを連れてきたときに使った円盤形の岩船で、地球を目指す話で占められている。【コムは、カインの三男エベルの、三十番目の息子であると言われるが、これは書き直しの過程で生じた、単純なミスだろう。セムが娘たちを連れて来たときには、カインの他の息子たち、つまりセムの兄たちは、もうみんな死んでいたのだから。】

途中で牧村と出会ってからの筋は前回述べた。途中で立ち寄る様々な星や、下半身が雌雄同体の生物のエピソードの寓意も、面白そうではあるが、私の目下の興味はそこにはない。

ロミとコムが去った後、エドナでは、まだ変身能力のあるコムの母親が、ロミの代役を務める。数多くの神話の型通り、創造主はこの世界を創造し終えてからどこかへ立ち去り、ただその似姿だけが残されたのである。

そこへ、ロミたちに地球へのロケットを与え、さらに瀕死のロミに、寿命と引き替えに若返りの施術をした、ネズミ顔の宇宙商人ズダーバンがやって来る。彼は、コムを見て、彼の母親は純粋なムーピーに違いないと見込んで、捕獲にやって来たのだった。スーパーペットであるムーピーは、高く売れるから。

ズダーバンは、女王ロミの姿の者こそそれだ、と見抜くものの、手出しはできず、エドナで商売を始める。エドナの住民は皆質素で正直で、悪の臭いがしない。欲望に火をつけることができさえすれば、贅沢品や享楽への嗜好が、とめどなく高まり、それはやがて争いを引き起こし、そうなれば武器の需要も出てくるだろう。

ズダーバンは水源に、ある麻薬を投げ込む。それは甚大な効果を現し、半年も経たないうちに、素朴で清潔な街エドナは、薄汚れた犯罪の巣となる。

火の鳥は言う。「私は もうエデン17はおしまいだと感じました 地球が何万年もかかって 人間の悪徳をはびこらせてきたのを この星では たったの半年で 追いついてしまったのですから……」。しかし、たかが小悪党の商人に、こうまで簡単に操られるのには、別の理由が考えられる。

おそらく、エドナは、ズダーバンが見抜いた以上に清廉潔白過ぎたのである。ここの住人には、原罪の意識もなければ、無明という観念もなかった。キリスト教と仏教を簡単につなげるような真似は慎むべきだろうが、要するに、宗教の土台である、「人間とはしょうもないものだ」という諦念がない。このため、心の中の超自我というような機制も、社会の警察のような機構も発達しなかったようだ。無菌状態で育った生物は抵抗力が弱い、ということである。

それでは、一度悪に感染したら、とめどなく広まるのを防ぐことはできない。フレミル人が、外敵から身を守る術がなかったように。

始祖のロミからして、近親相姦はしても、それはやむを得ぬことと、自分にも他人(息子たちと火の鳥)にも見過ごされた。一人を殺しているが、これは夫の仇討ちでもあるし、それ以上に身を守るためという言い訳がたつ。人肉食については、彼女の知らないところで起き、もう一度起きそうなときには逃げ出して、兄弟殺しは未遂に終わる。多くの創世神話の神々が、創世のために犯した罪を、可能な限り免れた存在なのであった。

それでも創造主になれたのは、何よりも火の鳥の助力があったればこそである。③で言った天空の眼は、火の鳥のものであるとしか考えようがない。それは「太陽編」に出てくる、異郷の神々の敵意ある眼ではないのはもちろん、人々を上から眺め、監視するものではなく、優しく見つめる母親のような眼差しだ。日照りの時の太陽は、輪のない、まん丸の絵柄で描かれている。【しかし、ロミとコムが岩船でエデン17を離れたときには、輪が円状に描かれている。これはどういう象徴か、わかりかねる。火の鳥はまだしばらくの間、この星を見捨ててはいない。】

それだけではなく火の鳥がこの星の地震をもできるだけ押さえていたから、エドナの繁栄もあった。「もうおしまいだ」と感じたとき、この街をどうしたいか、火の鳥は、コムの母で、女王代理である者に問う。彼女は、明日最後に国民を説得する、それが聞き入れられなければ、もうどうなってもいい、と答える。

ズダーバンから真相を告げられた住民が、偽女王の言葉に耳を貸すはずもない。かえってムーピーの彼女をズダーバンに、金と引き替えに渡そうと、襲いかかる。そのとき、エデン17は「ちょっと身震い」をし、ために街のすべてが倒壊して、ズダーバンを含めた、この星にいた生物すべてが死滅する。

この時のエドナ市長の名はソドムだが、彼と市民たちは、神の怒りに触れたと言うより、悲しみのうちに葬られるのである。

本物の女王・ロミがいればこの事態は避けられたろうか? たぶんそうではない。どの民族でも、創造主を間近に見てはいない。せいぜい代理がいるばかりだ。それでも保つのは、創造主が自分の名において、罪を明らかにしておいたからだ(「殺す勿れ」、など)。それを内面化した人々は、良心の眼を持つようになり、他人も自分も監視し、罰も考え出す。エドナ人に眼がないのは、それがないことの象徴なのである。

言い換えると、ここにはそもそも、大した罪がなく、従って罰を与える強い権力も必要なかった。「望郷編」は、そういう社会であっても、やっぱりちょっとしたことで滅びに至ることを示した。ペシミズムというよりは、人間をごまかしなく凝視する強さの現れであり、これも物語作家としてのすぐれた資質の一つであろうと思う。私が理屈でしか言えないものを、手塚は、物語の神に導かれて、イデオロギーを超えて、人間の実相を、文字通り目に見せてくれた。

それだけに、角川版で大きく改訂し、上で引用した不動産屋殺しや鞭で息子たちを従えるところ、人肉食のエピソードなど、すべて削ってしまったのは、何とも言えない感じになる。これはやっぱり、彼がコミットした、薄甘いヒューマニズムのせいであろう。ネット上の意見を拾うと、これは改悪としか言えないと、多くの人が考えている。物語の迫力が半分以上なくなってしまうんだから、それが当然なんですよ、手塚先生!

Ⅳ 権力はどんな味がするか

権力闘争は「火の鳥」の、特に過去を舞台とした部分で多く描かれ、ほとんど常に物語を進める動因となっている。中でも「乱世編」は、角川版のプロローグに、「この世に 種族がある限り その種族の 生きる道は 権力の座を 争うほか ないのだろうか」と書かれ、これがテーマであることが明示されている。

しかし遺憾ながら、「乱世編」は傑作とは言い難い。ここまで、「宇宙編」―「鳳凰編」―「復活編」―(短編「羽衣編」はちょっと事情があって……ですが)―「望郷編」と、手塚治虫ならではの広大でダイナミックな物語世界に瞠目してきた者としては、「あれ?」と思えるような作品だった。

これよりは、非常に独特で、他の編から孤立した感じのする(そうなったのにも外部的な事情が考えられるのですが……)「望郷編」を主にとりあげたいと思う。が、順序として、「乱世編」のどこがイマイチなのか、言っておこう。

天空の眼 左:「太陽編」より 右:「望郷編」より

手塚が「平家物語」をきちんと読み込んでいることはわかる。しかし、それだけに、だろう、歴史上知られている権力者像からするとデタラメな描き方がされている「鳳凰編」(例えば、吉備真備は橘諸兄の配下と言っていいのに、敵対関係にされている)に比べて、緊張感も躍動感も劣る。平清盛、木曾義仲、源義経、源頼朝、といった権力者たちの拮抗と興亡が、まるで歴史絵巻のように淡々と描かれている。

ここに樵の弁太(武蔵坊弁慶のモデルということになっている)と、彼の幼馴染みで恋仲だったおぶうという男女が絡まるのだが、これまた「鳳凰編」の架空の人物・我王と茜丸に比べると甚だ印象が薄い。【雑誌初出時には、「望郷編」に通じる設定で、これで進めたなら、少なくとも弁太・おぶうの人物像は強烈になったろうが。】後者二人は、時代の権力闘争劇に否応なく巻き込まれながらも、紛うことなき自己の宿命を生きる。対して、特に弁太は、いったい何がしたいのだ? と詰りたくなる。

彼は、平氏に捕えられたおぶうを取り戻すために、義経の家来となり、あるとき清盛の館に忍び込むが、おぶうは吹(ふき)の方と名を変え、清盛の愛妾になっていた。彼女は、清盛の、最高権力者であるがゆえの深い孤独を知り、同情から、彼を残して弁太と逃げるのを肯んじ得なくなっている。しかたなく弁太も、義経と共に奥州平泉へ落ち延び、そこで、心を病んでいて盗癖のあるヒノエと夫婦になるので、この恋は終わる。

これは「火の鳥」全体の中で珍しい類の結末である。愛し合う男女は、たいてい、あらゆる困難に耐え抜き、死をも越えて結ばれる、ことになっている。思い切ってキツイ話である「望郷編」も、例外ではない。まあそれよりは、愛し合いながら離ればなれになってしまうカップルのほうが、「現実的」であるかも知れないが。

やがておぶうは、平氏方の女として、壇ノ浦の戦いで義経に斬られて死ぬ。その他にも、義経の非情さを目の当たりにした弁太は、彼を憎むようになるのだが、なぜか離れない。それでいて最後に、義経を殺す。

このへんがどうも、あまり説得的ではない。清盛とおぶうとの交情はまだわかるが、「おまえはどうせもう おれから離れられない運命さ」と義経が弁太に言う、その「運命」は何に由来するのか、さっぱりわからない。結果として、弁太の人物像はぼやけてしまっている。

人物像がくっきりしているのは義経のほうである。彼こそ、「乱世編」最大の見所と言っていいだろう。元来さほどの悪人ではないが、強烈な野心に取り憑かれており、そのためなら非道も厭わないところ、「鳳凰編」の茜丸によく似ている。【しかし、「鳳凰編」の時代から四百年生き延び(ここでツッコムのはよしましょう)、鞍馬山の天狗と呼ばれることになった我王は、義経と弁太を引き合わせるのだが、その直前に、弁太こそ茜丸に似ている、なんぞと言う。弁太は、芸術家気質とも権力志向とも縁遠い、純真無垢そのものといった性格付けであるのに。ただ、その後我王は、「若いものはみんな似とる」と恐ろしく大雑把なことも言うので、あまり気にかける値打ちはないようだ。】

因みに、夜の行軍の時、義経が、「大松明」と称して民家に火をつけたことは、ちゃんと「平家物語」に記されている。その家に住んでいた者たちがどうなったかはわからない。これを「非道」と見るのは現代の目なのだ。さらについでに、こういうところは忘れられて、義経が代表的な悲劇の名将と考えられるようになったのも、後代の見方である。

ところで、権力争奪戦については、もう一工夫ある。源平の争いに、輪廻転生譚を重ねたのだ。先述の義経と弁太の出会いのとき、天狗=我王は彼らに二匹の動物の墓を見せている。猿の赤兵衛と犬の白兵衛。赤が平氏の、白が源氏の旗印であることは言うまでもない。

その上で、朝日ソノラマ版では、義経が死んだ時、幽明界で平清盛に出会う。そこへ現れた火の鳥が、彼等は生まれ変わると宣言する。ただし、人間として生きた時間よりずっと以前に。「宇宙には時間はない」のだって……、そりゃあんまりだ、とさすがに手塚先生も気がさしたらしく、角川版では猿と犬のエピソードはプロローグとされ、火の鳥の解説もなくて、人間のほうが赤兵衛白兵衛の生まれ変わりに見えるように配置された。

話の中身は変わらない。赤兵衛はもと鞍馬山の猿のボスだったのだが、黒い離れ猿が現れ、一対一の決闘の末にその地位を奪われた。傷ついた赤兵衛を我王が手当てし、白兵衛といっしょに養う。やがて二匹は仲良くなる。一年たったある日、赤兵衛は白兵衛を山へ誘う。かつて自分を負かした黒猿に、雪辱戦を挑むために。突然姿を見せた犬に相手が驚いた隙に、赤兵衛が喉元にくらいつき、勝負は一瞬のうちについた。

赤兵衛は最初からこれを計算に入れて、つまり白兵衛を利用するために、彼と親しんだのかも知れない。しかし、ボス猿の座に返り咲いた後も、白兵衛への感謝は忘れられず、交情は続いた。白兵衛のほうもまた、犬たちの群のボスとなるまでは。

群が増えれば、生存のために必要なテリトリーも自然に拡大する。ならば、それをめぐる二つの群れの衝突も、自然に起きる。ボス、つまり権力者とは、特権を得る代わりに、いざとなれば命がけで群を守らねばならない者だ。この公式に導かれて、赤兵衛と白兵衛は争い、相討ちになって、息絶える。

権力というより、集団同士の闘争はなぜ起きるのか、そのメカニズムを描いた寓話と言ってよい。「火の鳥」では、前々回述べた「未来編」のナメクジ文明のエピソードがすでに同種のものとしてある。こちらのほうが、絵のインパクトが強いので、印象深い。

犬猿の仲のほうは、個々の「内面」を描いたところがミソだが、それは野心に燃える義経や、苦労人の清盛の性格とは特に関係はない。全体を通して、人間は、いや生物は、いかなる境遇に生まれようと、お互いに友愛の感情も抱けるが、また憎しみ合いもする、という宿命観だけが現されている。

火の鳥は、「あなたがたは……殺し合うのです それが宿命(さだめ)です」と、転生の最初に、明瞭に告げていたのである。どうしてもそうなるならば、何度やり直しても同じこと、生物はいずれすべて滅びへの道を進むことになる。このペシミズムは、手塚治虫の一部にあった。

しかしもう一方では、そのような宿命を自分のものとして、懸命に生きる者たちの姿に、物語作家として強く惹かれていたのである。そうでなければ、これほど多数の作品を遺せたはずはない。

我王は、「権力はむなしい」とも言うが、「わしはその【権力を】のっとる方のパワーが好きじゃ」とも語る。それで、赤兵衛や、人間では義経を庇護し、さらに「(弁太は)お前の立派な片腕になりそうか」などと彼に言って、平氏打倒の野心に肩入れしていることを示す。火の鳥も、殺し合う定めにあると告げた元清盛と元義経に、「精一杯お生き!」と言って、動物界に送り出す。

戦後民主主義を信奉する者として、「権力争いは、醜く、愚かだ」と一方では言いながら、その醜さをバネにして生きる者たちへの興味を終生捨てなかったところが、手塚の大作家である所以なのである。

「乱世編」より 幽明界の清盛と義経

「乱世編」より 幽明界の清盛と義経そこで、「望郷篇」に移る。まず次の特徴がある。

①未来パートの重要なキャラクターが数多く登場する。「宇宙編」のプロットの中心人物である牧村については前述した。それから、「未来編」のムーピーと「復活編」のチヒロ。前者は異星の不定形生命体、後者はロボットだが、それぞれの編中で「女」としての役割を果たしている。一方、全編を通しての最重要人物である猿田の転生は登場しない。

②ナレーターがいて、それが火の鳥自身。他にナレーターがあるのは「宇宙編」で、それは猿田が務めている。

のみならず、彼女は、登場人物にたいへんな肩入れをする。これも、全編中の、例外である。

③上の二つに比べると顕著と言うほどではない、ので余計に気になるのだが、「目」が象徴的に使われている。

一つは、前半の舞台となる、惑星エデン17の太陽。その引力で宇宙塵が引き寄せられて周囲を回っている、のだそうだが、そういうのは土星の輪と同様、円形になるのではないかと思うのに、これは楕円形。それで全体として、巨大な眼に見える。いったい何を見つめているのか。

それから、地球人と異星の生物ムーピーとの混血である、エデン17の住人たちは、全員目が見えない。特殊な感覚が発達しているので、別に不自由はない、どころか、中盤以降の主人公の一人コムは、「目って不便でムダだね」とも言う。視覚がないのに、例えば彼とロミが最後にたどり着く、地球に僅かに残された自然の森林と湖の美しさをどうやって知覚するのか、興味深くもあるが、それより、この設定が意味するものは何か、深読みしたくなる。

改めて、①の特徴は、「望郷編」が女の物語であることに関連している。「火の鳥」では女が単独で主人公になるのがそもそも珍しい。他には、「異形編」の、男として育てられた八儀左近介がいるだけ。他のヒロインたちはといえば、「太陽編」のマリモ=ヨドミにいたるまで、男にひたすらなる純愛と貞淑を捧げ、彼らの最後の救いになる。いかにも、フェミニストからは怒られそうでありますなあ。

さらに、左近介が、治療者として、不特定多数の人間と人外の者たちを無限に受け入れる存在であるのに対して、本編のロミは、非常に能動的である。何しろ、「子どもを産む」という特性によって、一つの世界を作り出す、つまり、創造主となるのだ。

これは最初の「黎明編」で予告されていた、と見ることができる。

邪馬台国にクマソ族が攻め滅ぼされた後、二人の姉弟が生き残る。姉のヒナクは、邪馬台国のスパイとして敵と内通していたグズリと結ばれており(婚礼の夜に邪馬台国が急襲した)、彼を憎みながらも、子どもを産むことで、クマソを復興しようと考える。弟のナギは、敵将猿田彦を、これまた憎みながら共に暮らすうちに、愛着を抱くようになる。

大陸から襲来した騎馬民族【私が大学生だった頃までは有力視されていた騎馬民族征服王朝説に依っているわけです】によって猿田彦とナギらが討たれた後、猿田彦の妻ウズメ(美女が醜女に化けていた)に、勝者側の首領ニニギが迫る。ウズメは「私のおなかにはこの人の子が……!!」と告げる。「女には武器があるわ」。

男は力で社会を征服することはできる。それが即ち権力であるわけだが、女の「産む力」を完全にコントロールすることはできない。なにしろ、自分もそれに依ってこの世に生を受けたのだから。【この子は猿田彦=猿田の子孫として、過酷な生を送ったろうと想像されるのだが、それは置いときましょう。】

しかし、この力も、ある特殊な環境の下で暴走するとどうなるか。「望郷編」はこの壮大な思考実験を含んでいる。

年代は記されていない。地球では人口が増えすぎて、宇宙移民が盛んになっている。若いジョージとロミのカップルが、自然破壊が進む地球に絶望して、大金を盗み出し、宇宙不動産屋の手で、数光年離れた惑星・エデン17への逃避行を企てるのが発端である。

そこは地球とほぼ同じ大気と質量の星だが、土地は不毛であり、地震が多発するので、人間が住むには適していない。ジョージたちはそれを知らされないまま、悪徳不動産屋に騙されてやって来たのだった。しかし、犯罪者である彼らには、他に行くところはなかった。

次の日ジョージは、付近に水がないことを発見し、ボーリングを始める。首尾よく水は出たが、地震のためボーリング機械が倒壊、下敷きになって彼は死ぬ。

一年後、彼らをこの星に案内した不動産屋がやって来る。たぶん地球人なのに、宇宙人の血が混じったらしく、キツネかハイエナのような顔で描かれている。彼は寡婦になったロミに言い寄るのだが、その時赤ん坊の泣き声が聞こえる。

ロミはジョージとの子どもを産んでいた。男の子で、カインと名付けた。やがてこの子と結婚するつもりだ、とロミは告げ、驚く不動産屋を撃ち殺してしまう。そして自身は、召使いロボット・シバに作らせた冷凍睡眠(コールド・スリープ)装置で眠りにつく。

【曖昧にされているが、自分たちだけの新しい世界を作ろうとしてこの星へ来たジョージとロミは、最初から子孫を残そうとまで考えていたのだろうか? そうだとすると、他に人がいな以上、ジョージが早死にしなくても、近親相姦は必然になってくる。火山の噴火でできた深い穴の中に閉じ込められた、グズリ・ヒナク夫婦の子どもたち――これは男女ともにいる――が、危うくそうなりかかったように。】

ロミが目覚めた時、カインは逞しい立派な若者に成長していた。しかし、自分を育てたシバを母と呼び、ロミを受け入れようとはしない。ロミは光線銃でシバを破壊し、同じ武器でカインをも脅して、言うことを聞かせる。「母親には子どもにしつけを教育する権利があるのよ」、と。

少し変なセリフではないですか? 「しつけ」は「する」ものであって「教育する」ものではない。それに、普通の母親なら、「権利」ではなく、「義務」と言うだろう。

何も重箱の隅をつついて意地悪をしたいのではない。作者がどれくらい意識していたかは不明ながら、ロミがこれからやろうとしていることを考えたら、ここには非常な決意が現れていると見ることができる。

いかにも、それは、わが子を自分の思い通りにしようとする「教育」ではある。が、やらせようとすることの中身は、地球なら最大の不道徳とされるものだ。それでも、やらなければ、自分とジョージがこの星へ来た意味も、痕跡さえも、完全に雲散霧消する。だからこそ、暴力的な手段で、従わせねばならなかった。

ここで、親とは教育者であり、教育者とは即ち権力者であるという、地球では忘れられ、隠されがちになる事情が露になる。

断るまでもないだろうが、私は権力を悪いものだとは思っていない。この言葉にそういうニュアンスを付けたのは、戦後民主主義の、薄甘い左翼性である。その左翼党派の中にでも、権力はちゃんとあった。家族のような最小の集団であっても、その集団に「意味」を与え、一つの方向に導こうとするなら、統率するための権力は、必要不可欠なのだ。

目に見える外敵の存在や、過酷な環境は、直接集団を脅かすので、権力を正当化する。それが権力の生じる根源であるように見え、「乱世編」の犬猿エピソードもその考えに基づいたものだった。実際は、肉体的にはけっこう弱い人間にとって、権力は、集団で生きる必要性そのこと自体に由来する。ただし、具体的な「必要性」は時に応じて変化するので、不必要な、即ち理不尽な、強権として現れる場合もある、ということだ。

ロミとその一族を襲う運命は、非常で非情なやりかたを必要とする、最も過酷なものだった。カインとロミは結ばれて子どもも七人できるのだが、それはすべて男だった。そのうえまた地震で、カインは両脚を失い、子どもを作ることも働くこともできなくなる。とるべき道は一つしかない。ロミには再び眠ってもらい、カインとロミ自身の息子との間で、また子どもをもうけることだ。

こうしてロミがまた冷凍睡眠に入った後、エデン17を旱魃が襲う。食糧が尽き、全員餓死の危険に見舞われる。その時、カインは自分を殺してその肉を食べるように、息子たちに言う。旧約聖書に出てくる同名の者とは真逆に、自己犠牲の死を遂げるのである。

まだこれで終わりではない。目覚めたロミは、カインの望み通りに、長男のロトとの間で子作りをするのだが、生まれてくるのはまたしても男ばかり。ここに至って、この星唯一の女性であるロミの存在価値は圧倒的に大きくなる。

ロミはもう銃は持たないが、代わりに鞭で、容赦なく息子で、孫でもある者たちを打ちのめす。「教育」のためでもあるが、別の本音もある。「おまえたち息子だっていったって男だからね いつなんどきみんなでおそってくるか知れないから用心のためよ」。ン? 二代に渡って近親相姦を繰り返していながら、雑婚はダメ、ということ?

いや、よく考えてみると、これも一族を守るためには妥当な、必要な措置である。すべての男が欲望の赴くままにロミと交わったりしたら、完全に秩序がなくなり、それはたった一人の女をめぐる兄弟の、血みどろの争いを結果する可能性がある。

現にそれに近いことが起こった。ロトの末弟セブは、体が大きいが頭が悪く、兄弟間の厄介者扱いされていた。彼がある時、ロミは自分の子どもを産むべきだと言い出す。自分はよく女の子の夢を見るので、自分とロミならきっと女が授かる、と。当然兄たちからは相手にされないので、ロミをさらって逃げ出す。

その時は、ロミの説得によって強奪をあきらめ、セブは一族の間で「聖地」として知られていた火山へと逃れる。しかしロトたちは、セブを殺してその肉を、ロミも含めて、食べるべきではないか、と言い出す。女の子が産まれないのは、この星には動物が他におらず、肉を食べないからかも知れない、と。それに、彼らの父は、必要とあればそれもやってよい、やるべきだ、と身をもって教えてもいた。話を聞いて絶望したロミは、再び閉じこもり、冷凍睡眠に入る。

このままなら、すぐにロミの一族は滅んでしまったろう。そこに救い主として、火の鳥が介入する。彼女がここまでの好意を人間に対して示すのは空前絶後のことで、要するに、空前絶後の体験をしているロミに深く同情したのである。

彼女は遠く離れた星からムーピーという生物を連れてくる。いかなる過酷な環境にも耐えられる強い生命力で、寿命は四百歳ほど。不定形で、対面する相手の心を読んでその望む姿になる。それが喜びであり、生きがいなのだ。個体はあるし、自己意識もあるのに、自己主張はない。伴侶として、これ以上都合のいい存在はない、というか、冷凍睡眠装置以上に、あり得ない存在と言うべきだろう。

もしいたら、人間は完全にこの存在に没頭し、決して思い通りにはならない厳しい現実からはできるだけ目を背けるようになるだろう。このため、「未来編」の時点では、ムーピーの所有は禁じられている。

火の鳥は、「一番心がきれいだから」と、セブにムーピーを与える。ムーピーはセブが一番憧れているロミそっくりの姿になり、これでセブの思いは遂げられる。これによってまた、兄弟殺しは回避された。そのうえムーピーは、人間との間でも子どもを作れるのだ。

ロトたちの死後、セブはムーピーの妻から生まれた女の子をロトの子どもたちに与え、これから一族の繁栄が始まる。次にロミが眼を覚ました時には、地球人とムーピーの混血児たちが不毛の地を耕して畑にし、家を作り、生産性も人口もどんどん増える最中だった。彼らは町をエドナと名付け、全員の祖先であるロミを、女王として崇める。

「復活編」はここまででやっと冒頭から三分の一弱である。いろいろなエピソードが削除された角川版では、さらに短く、やっと四分の一を占める程度になっている。残りは、地球への望郷の思いに駆られたロミが、まだムーピー独自の力を強く残す少年コムとともに、かつて火の鳥が最初のムーピーを連れてきたときに使った円盤形の岩船で、地球を目指す話で占められている。【コムは、カインの三男エベルの、三十番目の息子であると言われるが、これは書き直しの過程で生じた、単純なミスだろう。セムが娘たちを連れて来たときには、カインの他の息子たち、つまりセムの兄たちは、もうみんな死んでいたのだから。】

途中で牧村と出会ってからの筋は前回述べた。途中で立ち寄る様々な星や、下半身が雌雄同体の生物のエピソードの寓意も、面白そうではあるが、私の目下の興味はそこにはない。

ロミとコムが去った後、エドナでは、まだ変身能力のあるコムの母親が、ロミの代役を務める。数多くの神話の型通り、創造主はこの世界を創造し終えてからどこかへ立ち去り、ただその似姿だけが残されたのである。

そこへ、ロミたちに地球へのロケットを与え、さらに瀕死のロミに、寿命と引き替えに若返りの施術をした、ネズミ顔の宇宙商人ズダーバンがやって来る。彼は、コムを見て、彼の母親は純粋なムーピーに違いないと見込んで、捕獲にやって来たのだった。スーパーペットであるムーピーは、高く売れるから。

ズダーバンは、女王ロミの姿の者こそそれだ、と見抜くものの、手出しはできず、エドナで商売を始める。エドナの住民は皆質素で正直で、悪の臭いがしない。欲望に火をつけることができさえすれば、贅沢品や享楽への嗜好が、とめどなく高まり、それはやがて争いを引き起こし、そうなれば武器の需要も出てくるだろう。

ズダーバンは水源に、ある麻薬を投げ込む。それは甚大な効果を現し、半年も経たないうちに、素朴で清潔な街エドナは、薄汚れた犯罪の巣となる。

火の鳥は言う。「私は もうエデン17はおしまいだと感じました 地球が何万年もかかって 人間の悪徳をはびこらせてきたのを この星では たったの半年で 追いついてしまったのですから……」。しかし、たかが小悪党の商人に、こうまで簡単に操られるのには、別の理由が考えられる。

おそらく、エドナは、ズダーバンが見抜いた以上に清廉潔白過ぎたのである。ここの住人には、原罪の意識もなければ、無明という観念もなかった。キリスト教と仏教を簡単につなげるような真似は慎むべきだろうが、要するに、宗教の土台である、「人間とはしょうもないものだ」という諦念がない。このため、心の中の超自我というような機制も、社会の警察のような機構も発達しなかったようだ。無菌状態で育った生物は抵抗力が弱い、ということである。

それでは、一度悪に感染したら、とめどなく広まるのを防ぐことはできない。フレミル人が、外敵から身を守る術がなかったように。

始祖のロミからして、近親相姦はしても、それはやむを得ぬことと、自分にも他人(息子たちと火の鳥)にも見過ごされた。一人を殺しているが、これは夫の仇討ちでもあるし、それ以上に身を守るためという言い訳がたつ。人肉食については、彼女の知らないところで起き、もう一度起きそうなときには逃げ出して、兄弟殺しは未遂に終わる。多くの創世神話の神々が、創世のために犯した罪を、可能な限り免れた存在なのであった。

それでも創造主になれたのは、何よりも火の鳥の助力があったればこそである。③で言った天空の眼は、火の鳥のものであるとしか考えようがない。それは「太陽編」に出てくる、異郷の神々の敵意ある眼ではないのはもちろん、人々を上から眺め、監視するものではなく、優しく見つめる母親のような眼差しだ。日照りの時の太陽は、輪のない、まん丸の絵柄で描かれている。【しかし、ロミとコムが岩船でエデン17を離れたときには、輪が円状に描かれている。これはどういう象徴か、わかりかねる。火の鳥はまだしばらくの間、この星を見捨ててはいない。】

それだけではなく火の鳥がこの星の地震をもできるだけ押さえていたから、エドナの繁栄もあった。「もうおしまいだ」と感じたとき、この街をどうしたいか、火の鳥は、コムの母で、女王代理である者に問う。彼女は、明日最後に国民を説得する、それが聞き入れられなければ、もうどうなってもいい、と答える。

ズダーバンから真相を告げられた住民が、偽女王の言葉に耳を貸すはずもない。かえってムーピーの彼女をズダーバンに、金と引き替えに渡そうと、襲いかかる。そのとき、エデン17は「ちょっと身震い」をし、ために街のすべてが倒壊して、ズダーバンを含めた、この星にいた生物すべてが死滅する。

この時のエドナ市長の名はソドムだが、彼と市民たちは、神の怒りに触れたと言うより、悲しみのうちに葬られるのである。

本物の女王・ロミがいればこの事態は避けられたろうか? たぶんそうではない。どの民族でも、創造主を間近に見てはいない。せいぜい代理がいるばかりだ。それでも保つのは、創造主が自分の名において、罪を明らかにしておいたからだ(「殺す勿れ」、など)。それを内面化した人々は、良心の眼を持つようになり、他人も自分も監視し、罰も考え出す。エドナ人に眼がないのは、それがないことの象徴なのである。

言い換えると、ここにはそもそも、大した罪がなく、従って罰を与える強い権力も必要なかった。「望郷編」は、そういう社会であっても、やっぱりちょっとしたことで滅びに至ることを示した。ペシミズムというよりは、人間をごまかしなく凝視する強さの現れであり、これも物語作家としてのすぐれた資質の一つであろうと思う。私が理屈でしか言えないものを、手塚は、物語の神に導かれて、イデオロギーを超えて、人間の実相を、文字通り目に見せてくれた。

それだけに、角川版で大きく改訂し、上で引用した不動産屋殺しや鞭で息子たちを従えるところ、人肉食のエピソードなど、すべて削ってしまったのは、何とも言えない感じになる。これはやっぱり、彼がコミットした、薄甘いヒューマニズムのせいであろう。ネット上の意見を拾うと、これは改悪としか言えないと、多くの人が考えている。物語の迫力が半分以上なくなってしまうんだから、それが当然なんですよ、手塚先生!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます