転載

給付型奨学金発議反対、エアコン早期設置求める請願が不採択は遺憾!盛田議員が反対討論

盛田まゆみ議員 反対討論の一部

発議第8号・千葉市児童養護施設退所者等奨学基金条例の制定についてです。

大学・専門学校等への進学の希望を断念することなく、自立できる生活を保障するために費用の一部を給付するため、児童養護施設の退所者等に奨学基金制度を設置しようとするものです。

市民ネットは賛成でしたが、公明党は、「提案に対して周到な議論が必要だ」として反対、自民党は「個人的には素晴らしい条例とするが、国の制度ができる。現段階で賛成しかねる。」また「困っている人がいたら助けてあげたい制度」と言いながら「高校時代にアルバイトをする。特待生制度もある。大学に行けなかったとしても自分で働きながらできる。」と自助努力を強調し、反対。未来民進ちばは、「主旨は整備していかないといけない。」としつつ、「県の状況を見て市として議論して行うことが必要。」として反対し否決されたことは極めて遺憾です。

条例の必要性を認識していながら、子ども達を支援する制度を進めようとしないことは本当に残念でなりません。世田谷区のように国待ちではなく、自治体が判断して今こそ、経済的困難を抱える子ども達を支援していく仕組みづくりが必要です。

請願第1号・小中学校の老朽校舎改修、トイレ改善とともにすべての教室にエアコン設置計画を立てることを求める請願についてです。今回は請願第5号も提出されました。請願タイトルが「小中学校」を「市立学校」と2文字だけ変えたもので、普通教室へのエアコン設置を基本計画に盛り込むことを求めたものです。1号は早急に予算化を実現し、エアコン設置を推進することを求めたもので合わせて審議しました。

市民ネットワークと未来民進ちばは、請願1号、請願5号とも賛成でした。自民党は「文科省、教育委員会にも行った。審議会を作ってできる方向となった。」として、普通教室のエアコン設置を基本計画へ盛り込むことを求める願意の請願5号には賛成し、請願1号に対しては、「願意をみないといけないが、今すぐ予算は付けられない。国にも要望していくが早急に来年度付けろと言うのは厳しい。責任与党としての立場がある。」として請願1号には反対。公明党は請願5号には賛成したものの、「スピード感を持つことが大事だが、早急の予算化は困難」として請願1号に反対しました。スピード感を持つと言いながらエアコン設置を急ぐよう求める請願に反対することは矛盾しています。

第1号請願については市民ネット、未来民進、わが党が賛成し、自民と公明は6月議会継続としながら今回は反対し、結果可否同数で、委員長が反対し不採択となったのは極めて遺憾です。年々深刻化する温暖化で、夏場の保健室利用者が増加し学習権を奪われている環境を改善することが急務です。平成27年度決算において45億円の黒字というなか、トイレ改修、老朽化、エアコン設置と学校教育環境整備に集中的に予算を投入することが必要です。今後、有識者や市民の意見を聞く場を設けて設置判断していくという方向性は示されたものの、本来であれば市長が学校現場を視察して、意思決定することが当然の流れであり、早期の予算措置判断を強く求めるものです。

共同通信 47NEWS

引きこもり推計54万人

長期・高年齢化も、内閣府調査

2016/9/7 11:53

内閣府は7日、仕事や学校に行かず、6カ月以上にわたり、家族以外とほとんど交流せずに自宅にいる15~39歳の「引きこもり」の人が、全国で推計54万1千人に上るとの調査結果を公表した。調査は2010年に続き2度目。

10年の前回調査に比べ約15万人減ったが、依然として50万人を超える高水準。引きこもりの期間は「7年以上」が約35%と最も多く、35歳以上が倍増するなど「長期化・高年齢化」の傾向が顕著になった。40歳以上を含めたより詳細な実態把握が必要だ。

調査は15年12月に実施。15~39歳の人がいる5千世帯を調査員が訪問した。

八幡平の松川発電所が機械遺産に 日本学会認定

日本機械学会(東京都新宿区)は、八幡平市松尾寄木の松川地熱発電所を機械遺産に認定した。本県関係では、2008年に花巻市の新興製作所が保管している同社製の機械式通信機器群(テレックスやテレプリンタなど4点)を認定して以来2件目。

同発電所は1966年、国内初の商業用地熱発電所として運転を開始。当時設計、製作した主な設備がほぼ姿を残し、50年を経た今も蒸気井を順次掘削しながら安定運転を継続、再生可能エネルギー活用の先駆としてさまざまな技術課題を解決してきた点などを評価した。

同発電所の認可出力は2万3500キロワットで、年間発電量は一般家庭約2万世帯分に相当する約9万メガワット時。東北電力のグループ企業、東北自然エネルギー(仙台市青葉区)が運営し、雫石町内で運転監視している。

【写真=機械遺産となった八幡平市松尾寄木の松川地熱発電所】

(2016/07/25)

【経済】

5月の給与総額 11カ月ぶりマイナス

2016年7月8日 夕刊

写真

厚生労働省が八日発表した五月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、基本給や残業代などを合計した現金給与総額は前年同月比0・2%減の二十六万七千九百三十三円で、二〇一五年六月(2・5%減)以来十一カ月ぶりのマイナスとなった。賃金水準が一般労働者の四分の一程度にとどまるパートタイム労働者の比率が上昇し、全体の給与水準を引き下げた。

給与の伸びに物価変動の影響を反映した実質賃金は0・2%増で、四カ月連続のプラス。消費者物価指数の落ち込みが現金給与総額の下落幅より大きかった。

労働者全体に占めるパート比率は0・18ポイント上昇の30・17%。現金給与総額の内訳は基本給に当たる所定内給与が0・1%減の二十三万九千二百十六円、ボーナスなど特別に支払われた給与も4・1%減の九千七百二十七円。残業代などの所定外給与は0・6%増の一万八千九百九十円。就業形態別にみると、一般労働者が前年同月と同水準の三十四万二千四百五十七円、パートは0・5%減の九万四千九百十円だった。

知的障害者を閉じ込め、京都

施設がドアノブ外す

2016/7/5 11:17

京都市左京区の知的障害者入所支援施設「わかば」で、20~50代の入所者4人が生活する個室のドアノブを外し、閉じ込めた状態にしていたことが5日、京都市への取材で分かった。市は虐待に当たると判断して改善するよう指導した。

市によると、30代の女性と20代の男性の個室で、入浴や食事の時を除いて日常的にドアノブを外し、30代と50代の男性の部屋でも夜の就寝時などに取り外していた。期間は数カ月~約2年にわたるとみられるが、理由や時間の記録はなかった。

施設の職員は「他の入所者に危害を加える可能性があった。保護者には口頭で承諾を得た」と説明しているという。

岩手路、鈴の音「チャグチャグ馬コ」行進

華やかな装束をまとった馬コが鈴の音を響かせた=11日、滝沢市

国指定無形民俗文化財の伝統行事「チャグチャグ馬コ」が11日、滝沢市から盛岡市までの約13キロで繰り広げられた。色鮮やかな装束をまとった馬73頭が行進。清らかな鈴の音が、岩手路に初夏の到来を告げた。

はんてん姿の子どもたちを乗せた装束馬は午前9時半、滝沢市の鬼越蒼前神社を出発。引き手に導かれ、盛岡市の盛岡八幡宮まで約4時間かけて練り歩いた。

盛岡地方気象台によると、同日の盛岡の最高気温は30.5度で真夏日。沿道では大勢の見物客が澄み切った青空と装束馬のコントラストを楽しんだ。

福岡市から長女の千晴ちゃん(3カ月)と訪れた主婦豊山希望さん(27)は「空の青に馬の赤い衣装が映えて本当にきれい。娘が大きくなったら乗せてみたい」と話した。

関連ページ: 岩手 文化・暮らし.

2016年06月12日日曜日

わくわくバイオリン 葛巻で町内園児教室

葛巻町が町立保育園に通う5歳児を対象に開いているバイオリン教室は9日、本年度のレッスンが始まった。子どもたちが一人一人に貸し出されたバイオリンに目を輝かせながら「いっぱい練習したい」と笑顔で誓った。

葛巻保育園では、25人の園児が参加。県弦楽研究会(菊池昭子会長)のメンバーが講師を務め、子どもたちは弓の張り方や楽器の持ち方を学び、実際に音を出してバイオリンに触れた。レッスンは園児が2グループに分かれ、隔週で参加。10月の町連合音楽会などで成果を披露する。

バイオリン教室は、子どもの就学前教育を充実させようと2014年に始まり、3年目。町が楽器を購入し、子どもたちに貸し出している。

【写真=バイオリンを手に取り、音を出して楽しむ葛巻保育園の園児たち】

(2016/06/10)

大食堂存続、ワインで応援 マルカンきょう7日閉店

7日で閉鎖する花巻市のマルカン百貨店の運営継続を目指し、盛岡市のワインバーアッカトーネ代表の松田宰さんらは同日、「マルカン応援ワイン」を発売する。同百貨店の運営引き継ぎを目指し、広く寄付を募る花巻市の上町家守(やもり)舎(小友康広代表取締役)に対し、1本当たり200円を寄付する。松田さんは「マルカンの大食堂は岩手の宝。一本でも多く販売し、継続の力になりたい」と意気込んでいる。

ワインは2種類で、ロゼ(キャンベル)が千円、白(ナイアガラ)が1250円(ともに360ミリリットル入り、税別)。

応援ワインの販売は「マルカン応援ワインプロジェクト」として実施。松田さんがリーダーを務め、企画を上町家守舎、製造は同市のエーデルワイン(藤舘昌弘社長)が担う。 当面の販売目標は1万本(寄付金額200万円)。盛岡市のななっく、花巻市の丸三酒店、スターブリッジいわて(通信販売)などで取り扱い、順次、販売店を拡大する。

【写真=2種類の応援ワイン。松田宰さんは「マルカンへの思いをつなぎ、継続の力になりたい」と語る】

(2016/06/07)

【経済】

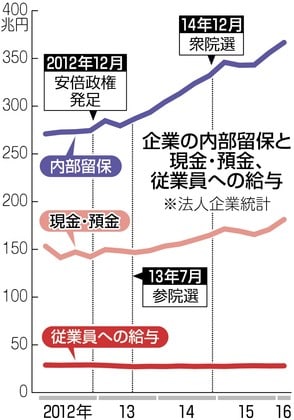

膨らむ内部留保 増えない給与 366兆円 最高更新

2016年6月5日 07時15分

企業が余らせた利益に当たる「内部留保」が過去最高になったことが明らかになった。財務省が一日発表した一~三月期の法人企業統計(金融・保険業を除く)によると、内部留保を指す「利益剰余金」は三月末時点で前年同期比6%増の三百六十六兆円。一方で、従業員の給与は横ばいのままで、企業のもうけを働く人たちの賃金の増加と個人消費の増加につなげようとした政府のシナリオは実現していない。 (吉田通夫)

内部留保は正式な会計用語ではないが、一般的には、企業の売り上げから従業員への給料や、株主への配当を終えて残った「利益剰余金」の蓄積のことを指す。

内部留保は安倍晋三政権の発足以降、急増しており、二〇一二年十二月に比べると、34%増えている。日銀による大規模な金融緩和で円安が進み、企業が海外で稼いだ売上高や利益が円に換算すると大幅に増加。その一方で、国内での設備投資や従業員に支払う給与は抑制しているためだ。今年一~三月期に企業が従業員に支払った給与は二十八兆円と、前年同月比でほぼ横ばい。政権発足時の一二年十~十二月期と比べると3%減少している。

企業は内部留保を株式や土地の購入などで運用しているが、手元に残し世の中には出回らない「現金・預金」も積み上がっている。法人企業統計によると、現金・預金は安倍政権が発足してから27%増え、三月末で百八十一兆円と過去最大に上っている。

働く人たちの賃金が伸び悩んでいるため、個人消費は低迷が続いている。さらに年明けからは急激な円高で企業は景気の先行きを不安視しており、第一生命経済研究所の星野卓也氏は「企業はいっそう(将来のコスト負担になる)人件費にお金を投じにくい環境になっている」と指摘している。

<内部留保> 企業の利益から配当などを差し引いて残る「利益剰余金」を指す。預金や株式での運用などに使われる。過去からの蓄積額で評価することが多い。利益自体が増えたり、経費が減ると内部留保は増える。

(東京新聞)