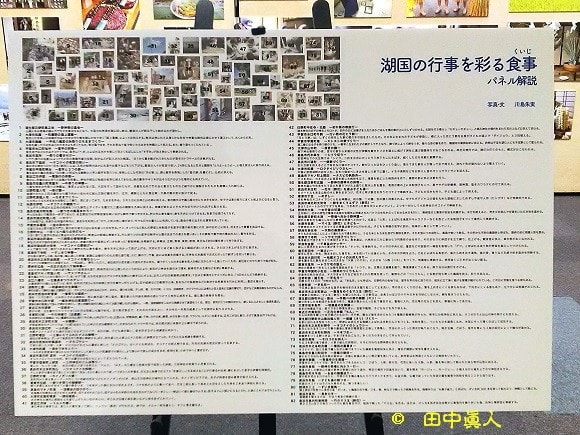

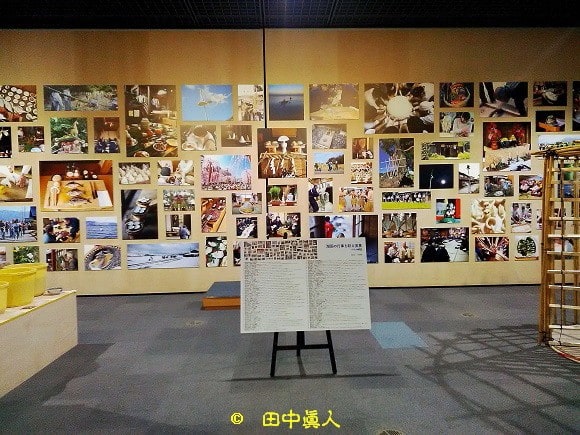

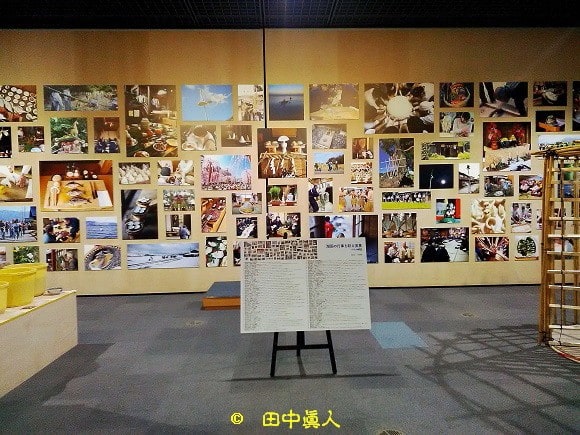

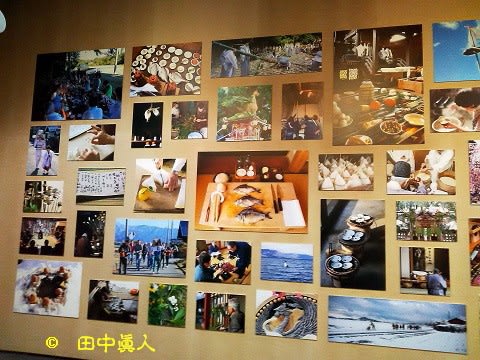

さて、壁一面を広く使って展示していた「湖国の行事を彩る食事(※くいじ)」。

展示作品のすべてを撮影し、解説された写真家の川島朱実さん。

圧倒される「ハレの日」の行事食に暮らしのあり方を垣間見る。

写真はともかく、解説文までは撮れなかっただけに、今日の装備が悔やまれる。

それにしてもだ。

これだけの情報を壁一面に展示する作業量・力がすごい。

計算し尽くされた配置。

目がきょろきょろ動いてしまう。

アレもすごい、コレもすごい描写力。

取材するだけでも相当な日数・時間を要したことだろう。

一枚、一枚を丹念に見る時間は用意していない。

今回の展示をまとめた博物館図録、或いは研究紀要集があればなぁ・・・・

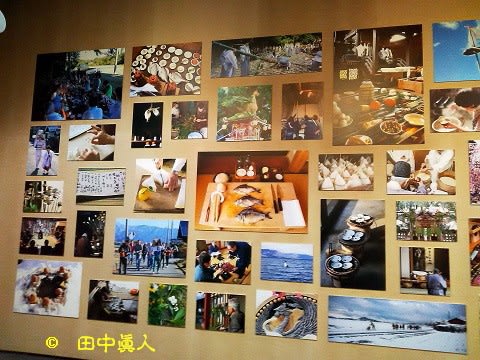

一枚の展示写真に目が点になった。

コレと同じようなお家の正月行事を奈良で見たことがある。

ユズリハにシダ。

その奥にちらっと見える藁つくり。

しめ縄のカタチでなく、ワッカつくりのコジメ。

そのワッカ部分に、男性が箸で摘まんだコレは、たぶんに雑煮。

元日に食する餅など雑煮の欠片を奉る習俗。

よくよく見れば木の枝に白い餅をくっつけている貴重なあり方。

藁のカタチから、思いだした「ヤス」。

滋賀県の行事取材を終えた川島朱実さんが見せてくれた「ヤス」そのものと、ほぼ同類・ほぼ同型が奈良の長谷町の民家に伝わっていたその形状から呼んでいた「カミサンのチャワン」。

隣接する天理市の福住・別所、下山田に宇陀市室生の小原に奈良市長谷の事例。

それぞれ呼び名は異なるが、正月雑煮の欠片を奉る習俗は、地域を離れた圏外類似例も調査しなければならない希少事例である。

次の事例は「シトギ」。

充てる漢字は「粢」。

展示のシトギは、大津市小野の小野神社行事における神饌もの。

餅と菓子の神様が藁づとに収めるしとぎ餅。

奈良県の行事に多くの藁づとが見られる。

餅を詰めることもあれば、小石も。

地面を叩く際に音鳴りにダイコン葉を詰める行事もある。

シトギは米粉から仕立てる神饌もの。

口にしたらよくわかる米そのものの味、食感は、今も脳裏に焼きついている。

(R3.10.26 SB805SH 撮影)

展示作品のすべてを撮影し、解説された写真家の川島朱実さん。

圧倒される「ハレの日」の行事食に暮らしのあり方を垣間見る。

写真はともかく、解説文までは撮れなかっただけに、今日の装備が悔やまれる。

それにしてもだ。

これだけの情報を壁一面に展示する作業量・力がすごい。

計算し尽くされた配置。

目がきょろきょろ動いてしまう。

アレもすごい、コレもすごい描写力。

取材するだけでも相当な日数・時間を要したことだろう。

一枚、一枚を丹念に見る時間は用意していない。

今回の展示をまとめた博物館図録、或いは研究紀要集があればなぁ・・・・

一枚の展示写真に目が点になった。

コレと同じようなお家の正月行事を奈良で見たことがある。

ユズリハにシダ。

その奥にちらっと見える藁つくり。

しめ縄のカタチでなく、ワッカつくりのコジメ。

そのワッカ部分に、男性が箸で摘まんだコレは、たぶんに雑煮。

元日に食する餅など雑煮の欠片を奉る習俗。

よくよく見れば木の枝に白い餅をくっつけている貴重なあり方。

藁のカタチから、思いだした「ヤス」。

滋賀県の行事取材を終えた川島朱実さんが見せてくれた「ヤス」そのものと、ほぼ同類・ほぼ同型が奈良の長谷町の民家に伝わっていたその形状から呼んでいた「カミサンのチャワン」。

隣接する天理市の福住・別所、下山田に宇陀市室生の小原に奈良市長谷の事例。

それぞれ呼び名は異なるが、正月雑煮の欠片を奉る習俗は、地域を離れた圏外類似例も調査しなければならない希少事例である。

次の事例は「シトギ」。

充てる漢字は「粢」。

展示のシトギは、大津市小野の小野神社行事における神饌もの。

餅と菓子の神様が藁づとに収めるしとぎ餅。

奈良県の行事に多くの藁づとが見られる。

餅を詰めることもあれば、小石も。

地面を叩く際に音鳴りにダイコン葉を詰める行事もある。

シトギは米粉から仕立てる神饌もの。

口にしたらよくわかる米そのものの味、食感は、今も脳裏に焼きついている。

(R3.10.26 SB805SH 撮影)