奈良市押熊町の八幡神社行事にしめ縄かけがある。

そのしめ縄の形態は、県内に見られる類似例調査で知った。

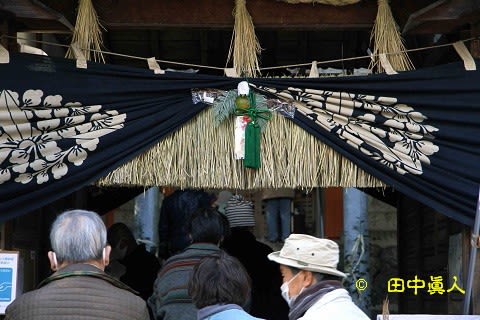

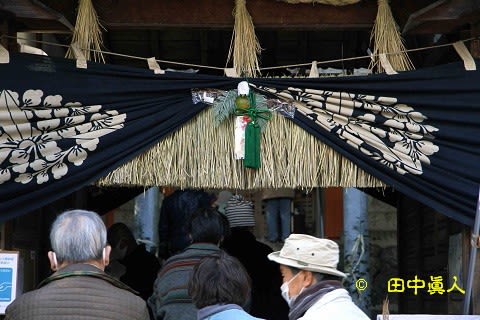

近くに住むYさんの情報で知った簾型のしめ縄。

ここにも類似例があったとは・・・。

拝見した日は、昨年の令和2年1月5日。

正月三が日を二日過ぎた5日の訪問。

Yさんが伝えていた簾型しめ縄に実は名称があった。

後日、お会いした村神主に座の一老が話してくれたその名称は「編み注連縄」。

なるほど、である

垂らすモチワラが簾のように見える。

その縄結いつくりである。

他所の地域で拝見した簾型のしめ縄。

数本の藁束を手にして心棒になる竹に括る。

その次の藁束は被せるように、また繋げていくように・・まるで編むようにつくるしめ縄。

その作業から、名称したと考えられる押熊八幡神社の簾型しめ縄。

12月の22以降、25日ころまでに正月を迎える門松立てがある。

拝見していないが、そのときに合わせて、つくった「編み注連縄」を割り拝殿の入り口頭上にかけるようだ。

ちなみに、同じ奈良市内に簾型しめ縄をつくり、同様にかける神社がある。

平成27年12月7日に取材した疋田町に鎮座する三輪神社のしめ縄名称は、「御前飾り」。

神さんの御前に飾るから、そう称している。

正月・元日に訪れた目的の取材は、八幡神社行事にしめ縄にある。

予め、当時二老だった方に教えてもらった、しめ縄にかける伊勢海老に興味をもった。

しめ縄に、本物の伊勢海老を飾る地域がある。

私が知る範囲であるが、それは大和郡山市内にある2カ所の神社にある。

1カ所は、市内城下町内在所の野垣内町。

平成19年12月30日に取材した春日若宮社にかける伊勢海老のあるしめ縄。

その日に拝見した野垣内町の伊勢海老は生きた伊勢海老でなく茹でた海老だった。

もう1カ所は、城下町外に在所する田中町。

甲斐神社にかける生きた伊勢海老しめ縄。

取材日は、平成24年12月31日。

簾型のしめ縄に括りつける作業も拝見した。

いずれも長い髭をもつ伊勢海老。

長寿を願う形だ、と思った、

他の地域にもあるのでは、と思って探し回ったこともあったが、まさか押熊町の八幡神社にされていたとは・・・

当時二老の話は続く。

元日の正午前。

髭がピクピク動く生きた伊勢海老を既にかけていたしめ縄に括りつけ、固定する。

初詣に来られた参拝者。

その誰であっても構わない、お咎めもしない伊勢海老たばり(※賜るから転化し、訛った“たばる”言葉)習俗があった。

「私の子どもが生まれたときとか、妹の祝いに手に入れたことがある」と話す。

そのうち、口コミで拡がった伊勢海老たばり。

宮さんの担当が、伊勢海老を取り付けようとする。

その動きを知った、初詣参拝者が並ぶようになっていた。

神社側に、制止する動きはない時代だった。

その当時、伊勢海老の取り合いは勝手な取り合いだった。

われこそ手に入れたい、と競争するような伊勢海老たばり。

お話を伺っていると、数年前まで同じような状況だった唐招提寺の宝扇の奪い合いを思い起こす。

毎年の5月19日に行われている「うちわまき」行事である。

平成14年、15年に拝見した「うちわまき」。

鼓楼にあがった僧侶らが、境内側に向けて飛ばす「魔除けの宝扇」。

手に入れようと集まってきた参拝者が、私も、わたしもと手が伸びる群衆の争奪戦(※現在は争奪のない整理券による人数制限・先着順などに替えられている)。

尤も、押熊の伊勢海老たばりは、神社側が投げることなく、参拝者自身の争奪であるが・・・・

県内外に見られる”花うばい”のあり方と同じような具合の伊勢海老たばり。

吉野町小名に花笠まつりがある。

神社に奉った当屋の花笠は、氏子たちの手に・・。

かつては奪い合いするくらいの争奪戦だった。

いつしか一本の花を一人ずつ配るようになった。

伊勢海老の取り合いになって喧嘩にでも発展するなら、と時間を決め、じゃんけんによる抽選。

当たった人がもらうようにした。

押熊もまた、安全性を考慮したのである。

昨今は、受験やらと云って若い者の参拝が多くなり遠くからでもやってくる。

大学を卒業し、就職できたからとお礼参りもあり、初詣に千人もの参拝者に膨れ上がった八幡神社の初詣。

実は、センター試験のときも願掛けが多くなるそうだ。

しかし、この年はコロナ禍。

世に至る神社や寺が対応・対策される参拝者制限。

さまざまな取り組みにニュース報道も多くなった時代に押熊が取ったコロナウイルス感染症対策拡大防止対策は・・・

鳥居前に掲げ「コロナウイルス感染症対策拡大防止対策実施中」。

手水使用不可、マスク装着、ソーシャルデイスタンス、咳エチケット、声をあげず控えめになどの理解・協力をお願い。

手・指消毒剤の設置。

鳥居をくぐり境内に入ったところにテーブルに置いた消毒液。

割り拝殿前にも消毒液の設置。

ロープを張り、密にならないよう左側一方通行をお願いしていた。

ぞろぞろやってくる参拝者は、お願い事項を守り、静かに参拝される。

頭を下げて入った割り拝殿。

頭上に今まで見たこともなかった「編み注連縄」をかけていた。

「編み注連縄」は、正月期間中にかかげ、7日に下ろされ蔵に収めておく。

2月3日の節分に行われる護摩焚きによって焼却される。

蔵から出した「編み注連縄」は、誰にも見られないよう護摩壇内部に移していた。

年中期間のごく一時的な日にちにしか見ることのできない「編み注連縄」の飾りつけ。

ウラジロにニコニコ仲睦まじくの串柿。

ダイダイに白紙に包んだ御供(※おそらく固炭であろうか)がある。

また、割り拝殿内に書かれていた「ご芳名ご記帳について」。

「新型コロナウイルス感染症対策拡大予防のためご芳名ご記帳は、1月1日から7日まで中止させていただきます」とあった。続いて尚、1月8日からは、従来通り月次祭にご祈祷させていただきます。押熊八幡神社 神主」とある。

私も、参拝者。

行列が途絶えた合間をぬって、初詣に願う心は、新型コロナウイルスの収束。

人気の少ない間合いに、拝見した正月の御供。

伊勢海老たばりのない「編み注連縄」。

伊勢海老はどこに・・・

元日祭の神事を終えた村神主は。

白衣から作務衣姿に着替え、忙しく動き回っていた。

尋ねた伊勢海老の所在は、御供にあり。

茹でた伊勢海老なら、見つけやすいが、生きたままの伊勢海老はどこに・・・

ぼやけて見えていた。

眼を凝らしてやっと姿をとらえた。

視線が合った伊勢海老は、三方に載せ本殿に奉る神饌御供として供えていた。

例年なら、供えた活け伊勢海老は「編み注連縄」の名で呼ぶ簾型のしめ縄に架けるのですが、密を避けるための今年は・・・

続けて云われた件に、思わずのけぞった。

前代未聞のコトが起こった、と・・・。

(R3. 1. 1 EOS7D/SB805SH撮影)

そのしめ縄の形態は、県内に見られる類似例調査で知った。

近くに住むYさんの情報で知った簾型のしめ縄。

ここにも類似例があったとは・・・。

拝見した日は、昨年の令和2年1月5日。

正月三が日を二日過ぎた5日の訪問。

Yさんが伝えていた簾型しめ縄に実は名称があった。

後日、お会いした村神主に座の一老が話してくれたその名称は「編み注連縄」。

なるほど、である

垂らすモチワラが簾のように見える。

その縄結いつくりである。

他所の地域で拝見した簾型のしめ縄。

数本の藁束を手にして心棒になる竹に括る。

その次の藁束は被せるように、また繋げていくように・・まるで編むようにつくるしめ縄。

その作業から、名称したと考えられる押熊八幡神社の簾型しめ縄。

12月の22以降、25日ころまでに正月を迎える門松立てがある。

拝見していないが、そのときに合わせて、つくった「編み注連縄」を割り拝殿の入り口頭上にかけるようだ。

ちなみに、同じ奈良市内に簾型しめ縄をつくり、同様にかける神社がある。

平成27年12月7日に取材した疋田町に鎮座する三輪神社のしめ縄名称は、「御前飾り」。

神さんの御前に飾るから、そう称している。

正月・元日に訪れた目的の取材は、八幡神社行事にしめ縄にある。

予め、当時二老だった方に教えてもらった、しめ縄にかける伊勢海老に興味をもった。

しめ縄に、本物の伊勢海老を飾る地域がある。

私が知る範囲であるが、それは大和郡山市内にある2カ所の神社にある。

1カ所は、市内城下町内在所の野垣内町。

平成19年12月30日に取材した春日若宮社にかける伊勢海老のあるしめ縄。

その日に拝見した野垣内町の伊勢海老は生きた伊勢海老でなく茹でた海老だった。

もう1カ所は、城下町外に在所する田中町。

甲斐神社にかける生きた伊勢海老しめ縄。

取材日は、平成24年12月31日。

簾型のしめ縄に括りつける作業も拝見した。

いずれも長い髭をもつ伊勢海老。

長寿を願う形だ、と思った、

他の地域にもあるのでは、と思って探し回ったこともあったが、まさか押熊町の八幡神社にされていたとは・・・

当時二老の話は続く。

元日の正午前。

髭がピクピク動く生きた伊勢海老を既にかけていたしめ縄に括りつけ、固定する。

初詣に来られた参拝者。

その誰であっても構わない、お咎めもしない伊勢海老たばり(※賜るから転化し、訛った“たばる”言葉)習俗があった。

「私の子どもが生まれたときとか、妹の祝いに手に入れたことがある」と話す。

そのうち、口コミで拡がった伊勢海老たばり。

宮さんの担当が、伊勢海老を取り付けようとする。

その動きを知った、初詣参拝者が並ぶようになっていた。

神社側に、制止する動きはない時代だった。

その当時、伊勢海老の取り合いは勝手な取り合いだった。

われこそ手に入れたい、と競争するような伊勢海老たばり。

お話を伺っていると、数年前まで同じような状況だった唐招提寺の宝扇の奪い合いを思い起こす。

毎年の5月19日に行われている「うちわまき」行事である。

平成14年、15年に拝見した「うちわまき」。

鼓楼にあがった僧侶らが、境内側に向けて飛ばす「魔除けの宝扇」。

手に入れようと集まってきた参拝者が、私も、わたしもと手が伸びる群衆の争奪戦(※現在は争奪のない整理券による人数制限・先着順などに替えられている)。

尤も、押熊の伊勢海老たばりは、神社側が投げることなく、参拝者自身の争奪であるが・・・・

県内外に見られる”花うばい”のあり方と同じような具合の伊勢海老たばり。

吉野町小名に花笠まつりがある。

神社に奉った当屋の花笠は、氏子たちの手に・・。

かつては奪い合いするくらいの争奪戦だった。

いつしか一本の花を一人ずつ配るようになった。

伊勢海老の取り合いになって喧嘩にでも発展するなら、と時間を決め、じゃんけんによる抽選。

当たった人がもらうようにした。

押熊もまた、安全性を考慮したのである。

昨今は、受験やらと云って若い者の参拝が多くなり遠くからでもやってくる。

大学を卒業し、就職できたからとお礼参りもあり、初詣に千人もの参拝者に膨れ上がった八幡神社の初詣。

実は、センター試験のときも願掛けが多くなるそうだ。

しかし、この年はコロナ禍。

世に至る神社や寺が対応・対策される参拝者制限。

さまざまな取り組みにニュース報道も多くなった時代に押熊が取ったコロナウイルス感染症対策拡大防止対策は・・・

鳥居前に掲げ「コロナウイルス感染症対策拡大防止対策実施中」。

手水使用不可、マスク装着、ソーシャルデイスタンス、咳エチケット、声をあげず控えめになどの理解・協力をお願い。

手・指消毒剤の設置。

鳥居をくぐり境内に入ったところにテーブルに置いた消毒液。

割り拝殿前にも消毒液の設置。

ロープを張り、密にならないよう左側一方通行をお願いしていた。

ぞろぞろやってくる参拝者は、お願い事項を守り、静かに参拝される。

頭を下げて入った割り拝殿。

頭上に今まで見たこともなかった「編み注連縄」をかけていた。

「編み注連縄」は、正月期間中にかかげ、7日に下ろされ蔵に収めておく。

2月3日の節分に行われる護摩焚きによって焼却される。

蔵から出した「編み注連縄」は、誰にも見られないよう護摩壇内部に移していた。

年中期間のごく一時的な日にちにしか見ることのできない「編み注連縄」の飾りつけ。

ウラジロにニコニコ仲睦まじくの串柿。

ダイダイに白紙に包んだ御供(※おそらく固炭であろうか)がある。

また、割り拝殿内に書かれていた「ご芳名ご記帳について」。

「新型コロナウイルス感染症対策拡大予防のためご芳名ご記帳は、1月1日から7日まで中止させていただきます」とあった。続いて尚、1月8日からは、従来通り月次祭にご祈祷させていただきます。押熊八幡神社 神主」とある。

私も、参拝者。

行列が途絶えた合間をぬって、初詣に願う心は、新型コロナウイルスの収束。

人気の少ない間合いに、拝見した正月の御供。

伊勢海老たばりのない「編み注連縄」。

伊勢海老はどこに・・・

元日祭の神事を終えた村神主は。

白衣から作務衣姿に着替え、忙しく動き回っていた。

尋ねた伊勢海老の所在は、御供にあり。

茹でた伊勢海老なら、見つけやすいが、生きたままの伊勢海老はどこに・・・

ぼやけて見えていた。

眼を凝らしてやっと姿をとらえた。

視線が合った伊勢海老は、三方に載せ本殿に奉る神饌御供として供えていた。

例年なら、供えた活け伊勢海老は「編み注連縄」の名で呼ぶ簾型のしめ縄に架けるのですが、密を避けるための今年は・・・

続けて云われた件に、思わずのけぞった。

前代未聞のコトが起こった、と・・・。

(R3. 1. 1 EOS7D/SB805SH撮影)