さて、個別の展示に戻ろう。

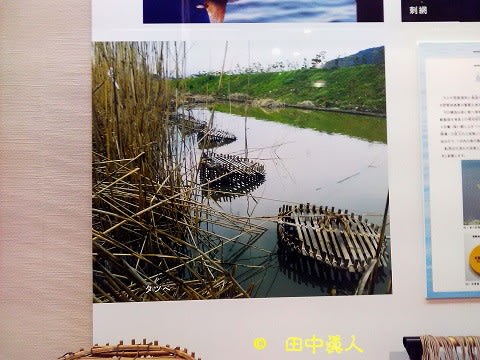

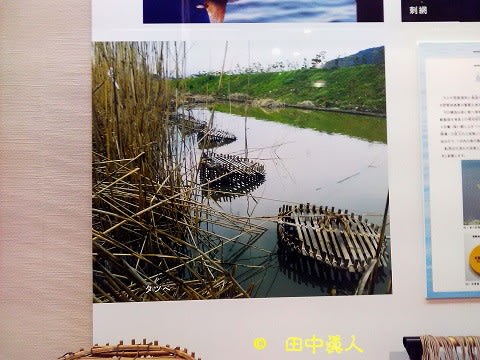

ハッと息をのむ不思議なカタチの檻。

図絵がなくともわかった琵琶湖に住む魚類を捕獲するモンドリ。

それにしても、ちょっと違うような・・・

人間の檻でもないコレは、「タツベ」の呼び名がある鯉やエビ漁にも陥る漁具。

解説を読んでわかった、この「タツベ」もモンドリの一種の形態。

本ものを展示してあった竹組みの「タツベ」。

どのような場所に設置するのか、生態を考えたモンドリ的仕様の「タツベ」。

それにしても、「タツベ」の語源は何だろうか。

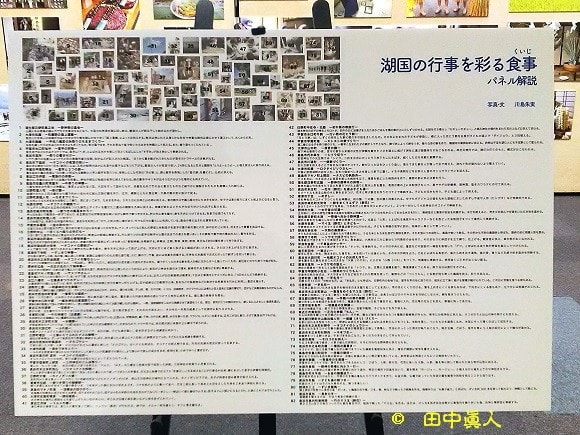

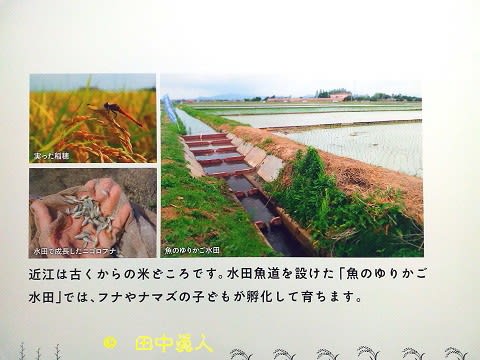

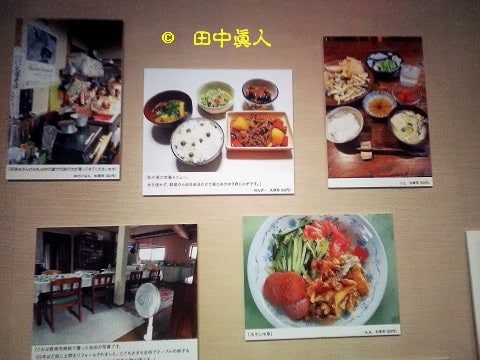

琵琶湖周辺の各地にみられる食の文化。

日常に食べる食事はさまざま。

画像は綺麗に撮れていない不鮮明な画像。

見苦しい点は、ご容赦願うが何かの折に見たくなる。

食の原材料が捕れなくなれば、代用に切り替え。

それまで食べていたカタチも変化する。

普通に暮らす民家の生活。

背景に写るモノモノも暮らしの民俗。

お家がひとつ違えば、細かい部分に差異が生まれる。

それが暮らしの民俗。

正面に展示している姿はおんぶの赤ちゃん。

現在のおんぶは近年に大変化した。

胸に抱えるのが現代的。

父親も前に抱えるカタチになった。

尤も、大昔の父親は赤ちゃんをおんぶしたことはないだろう。

背中おんぶは、何十年も経ったら、ソレなぁに、と質問がくるだろうな。

だからこそ、残しておきたい博物館展示の映像。

ほんと、図録がほしいものだ。

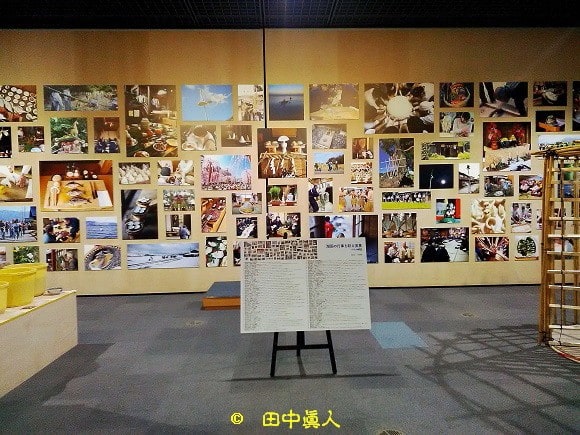

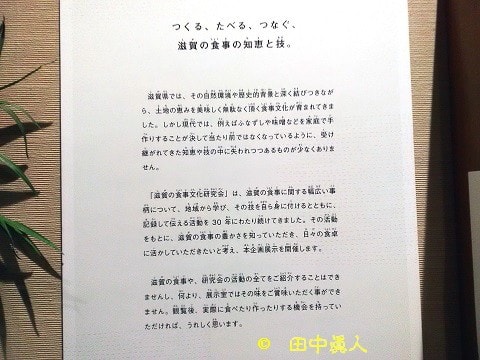

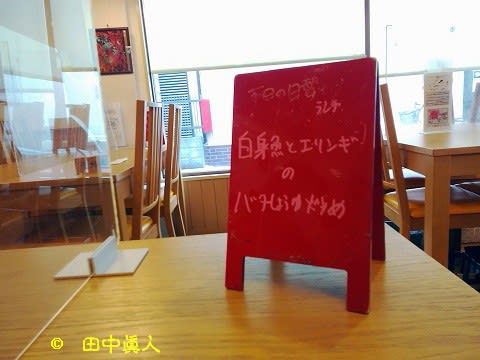

部屋を移動し、角度を替えて、より分かりやすく解説する食の文化。

はじめの一歩に見た琵琶湖を俯瞰。

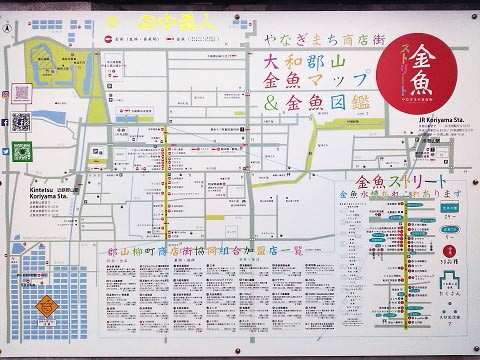

食の名称をデザインした立てた旗に位置図を拝見してきた。

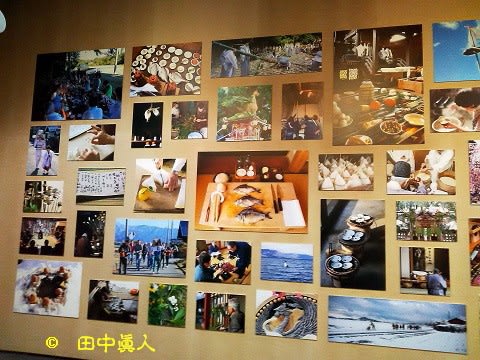

これより拝見する展示は、地域ごとにある食の解説。

雪深い風土の湖北の地。

壁展示の前に並べた各道具は食の道具。

三重県と接する千メートル級の鈴鹿山脈。

奥永源寺地域に山の暮らし。

そこより南下した安土。

先の湖北も、奥永源寺地域も、興味深い行事がある。

さらに南下したそこは野洲・日野。

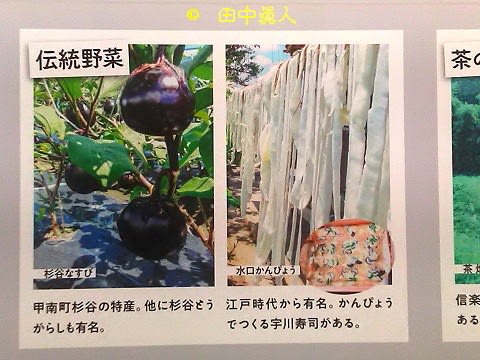

琵琶湖から距離をとった東部地域の甲賀(こうか)に気になる江戸時代からはじまったとされるかんぴょうつくり。

水口の地に生まれたかんぴょうつくり。

奈良・大和のかんぴょうつくり文化との比較調査をしてみたい地域である。

一方、琵琶湖の西寄りの井香立(いかだち)地域。

比良山と比叡の山並みが連なる緑に囲まれる山麓地。

北に移動すれば扇状地の志賀。

さらに北上。

湖岸西の山。

渓谷の地の朽木(くつき)。

若いころ渓流の魚を求めて足を踏み込んだ針畑川〜安曇川が流れる山深い朽木。

記憶にあるのは扇子つくりに杣人文化、木地師発祥の君ケ畑。

懐かしい響きに郷愁さがこみ上げる若狭街道。

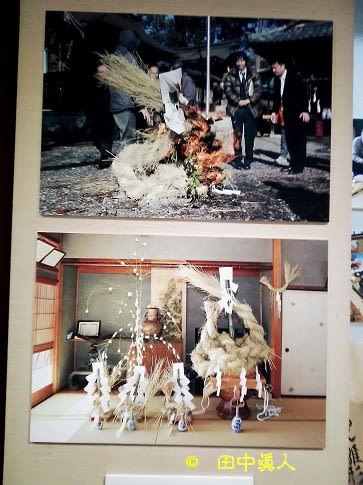

その街道沿いに旧くから地域の人たちが伝承してきた朽木古屋の六斉念仏。

川島さんが話していた、朽木の民俗信仰が存続の危機に陥っていると・・

若狭の国、福井県の各地に伝わる同系の六斉念仏。

大和・奈良も同じように、衰退の域に入っているが、なんとか継承してきた奈良の六斉念仏。

八島に安堵・・・

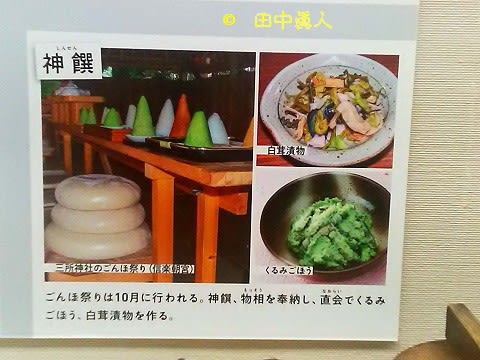

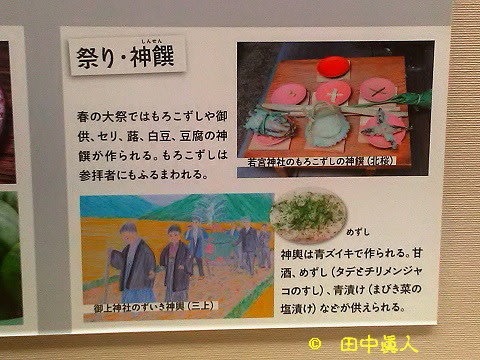

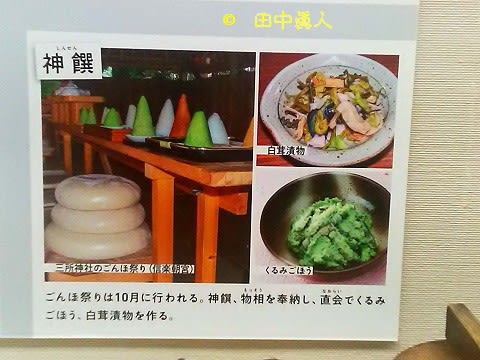

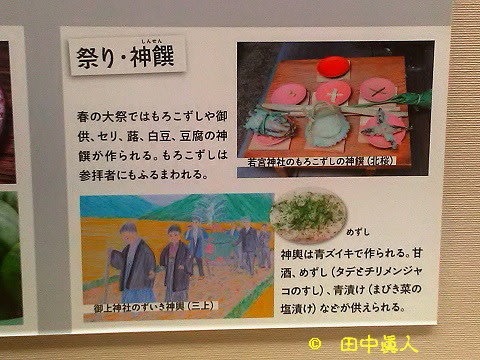

信楽朝宮・三上神社の神饌御供にごんぼまつりやずいき神輿もある。

午後1時20分ころから拝見した数々の展示物。

すべてではないが、入館した午後1時から3時まで、ずっと立ち見つづきに疲れた。

トイレ休憩もとったひと休み。

(R3.10.26 SB805SH 撮影)

ハッと息をのむ不思議なカタチの檻。

図絵がなくともわかった琵琶湖に住む魚類を捕獲するモンドリ。

それにしても、ちょっと違うような・・・

人間の檻でもないコレは、「タツベ」の呼び名がある鯉やエビ漁にも陥る漁具。

解説を読んでわかった、この「タツベ」もモンドリの一種の形態。

本ものを展示してあった竹組みの「タツベ」。

どのような場所に設置するのか、生態を考えたモンドリ的仕様の「タツベ」。

それにしても、「タツベ」の語源は何だろうか。

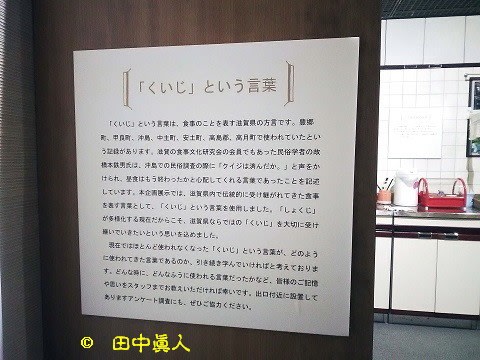

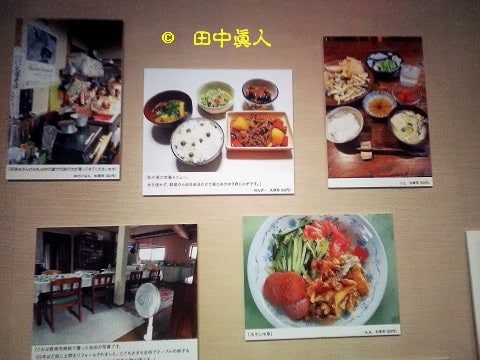

琵琶湖周辺の各地にみられる食の文化。

日常に食べる食事はさまざま。

画像は綺麗に撮れていない不鮮明な画像。

見苦しい点は、ご容赦願うが何かの折に見たくなる。

食の原材料が捕れなくなれば、代用に切り替え。

それまで食べていたカタチも変化する。

普通に暮らす民家の生活。

背景に写るモノモノも暮らしの民俗。

お家がひとつ違えば、細かい部分に差異が生まれる。

それが暮らしの民俗。

正面に展示している姿はおんぶの赤ちゃん。

現在のおんぶは近年に大変化した。

胸に抱えるのが現代的。

父親も前に抱えるカタチになった。

尤も、大昔の父親は赤ちゃんをおんぶしたことはないだろう。

背中おんぶは、何十年も経ったら、ソレなぁに、と質問がくるだろうな。

だからこそ、残しておきたい博物館展示の映像。

ほんと、図録がほしいものだ。

部屋を移動し、角度を替えて、より分かりやすく解説する食の文化。

はじめの一歩に見た琵琶湖を俯瞰。

食の名称をデザインした立てた旗に位置図を拝見してきた。

これより拝見する展示は、地域ごとにある食の解説。

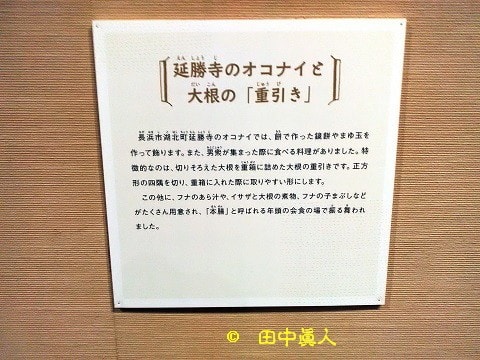

雪深い風土の湖北の地。

壁展示の前に並べた各道具は食の道具。

三重県と接する千メートル級の鈴鹿山脈。

奥永源寺地域に山の暮らし。

そこより南下した安土。

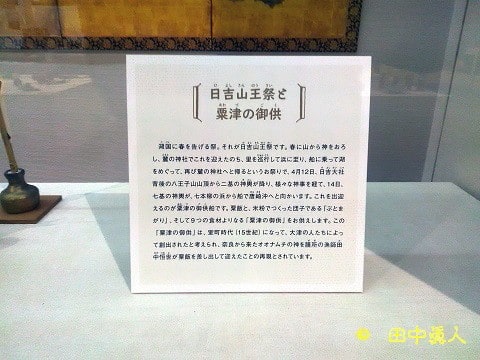

先の湖北も、奥永源寺地域も、興味深い行事がある。

さらに南下したそこは野洲・日野。

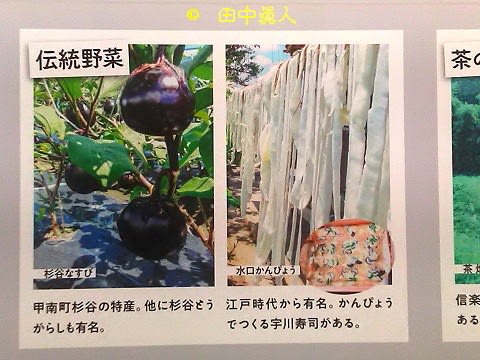

琵琶湖から距離をとった東部地域の甲賀(こうか)に気になる江戸時代からはじまったとされるかんぴょうつくり。

水口の地に生まれたかんぴょうつくり。

奈良・大和のかんぴょうつくり文化との比較調査をしてみたい地域である。

一方、琵琶湖の西寄りの井香立(いかだち)地域。

比良山と比叡の山並みが連なる緑に囲まれる山麓地。

北に移動すれば扇状地の志賀。

さらに北上。

湖岸西の山。

渓谷の地の朽木(くつき)。

若いころ渓流の魚を求めて足を踏み込んだ針畑川〜安曇川が流れる山深い朽木。

記憶にあるのは扇子つくりに杣人文化、木地師発祥の君ケ畑。

懐かしい響きに郷愁さがこみ上げる若狭街道。

その街道沿いに旧くから地域の人たちが伝承してきた朽木古屋の六斉念仏。

川島さんが話していた、朽木の民俗信仰が存続の危機に陥っていると・・

若狭の国、福井県の各地に伝わる同系の六斉念仏。

大和・奈良も同じように、衰退の域に入っているが、なんとか継承してきた奈良の六斉念仏。

八島に安堵・・・

信楽朝宮・三上神社の神饌御供にごんぼまつりやずいき神輿もある。

午後1時20分ころから拝見した数々の展示物。

すべてではないが、入館した午後1時から3時まで、ずっと立ち見つづきに疲れた。

トイレ休憩もとったひと休み。

(R3.10.26 SB805SH 撮影)