念願の本宮への参拝を果たした二人。名残はつきませんが、流石に長居が出来るような状況ではなく、金比羅宮参りもそろそろ引き上げ時。こんなお天気でなければもう少し美しい社殿や境内社なども見て周りたかった・・・なんて、思っていても今は口に出してはいけません。

旭社に下る途中に見かけた「皇廟(伊勢の神宮)、皇陵遙拝所」。その境内にて神域を守護されるのは出雲丹後型の狛犬さん一対。「石工・門兵衛 天明元年(1781)6月建立」とあり、建立年代が彫られた物では最古とされています。

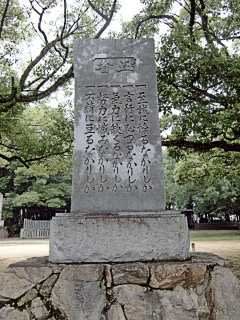

下りの石段は別な意味で足元注意ですが、それでも上りよりは楽な気がします。おや・・こんな所に亀趺に乗った「百度石」が・・

かと思えば、どう見てもお寺の道標。それも当然の話で、元々は神仏習合「象頭山松尾寺金光院」と呼ばれた真言宗の寺院。御祭神も「象頭山金毘羅大権現」と呼ばれいたのです。

【こんぴら船々 追風(おいて)に帆かけて シュラシュシュシュ ~ まわれば 四国は 讃州那珂の郡 象頭山 金毘羅大権現 一度周って・・】とエンドレスな民謡、多分一度は耳にしたのではないでしょうか。

本宮から旭社まで帰って来ました。天保8年に竣工された社殿は、高さ約18メートル、銅板葺・二重入母屋造、総槻造り。そのあまりの豪華さに、森の石松はこの「旭社」を「本宮」と見誤ったと伝えられています。本来ならば華麗な彫刻を楽しみたい所ですが・・

回廊でもう一度息を整えて、さぁ後はひたすら下界を目指して。どうせこんな雨の中では景色も建物も写せやしないのですから。と言いつつ、境内社「火雷社」の灯籠笠の上で勢い良く跳ねる狛犬さんを発見!

阿形さん、高い灯篭傘の上からなにやら喚いておりますが・・・

阿吽の狛犬さんが乗った灯籠を支えているのは、亀趺ならぬ「象趺」。でもこうして横から見ると「獏」と言った方がしっくりきます。

帰り道は、下りと言うこともあるのでしょうが、予想以上に足がスムーズに動きます。ほんの申し訳程度ですが雨足も緩くなったようで、今日の参拝も無事に終了できそう。

桜馬場西詰銅鳥居に掛けられた「しあわせさん こんぴらさん。」の文字幕。こんな雨の中の参拝でしたが、ここまで帰ってくると、その言葉も満更悪くないと思えます。

漁師だった私の父は、一生に一度は金刀比羅さんに参らねばと、いつも言っていました。その願いが叶えられたのは私が車の免許を取得した年。父母と小さい姪を連れ、カーフェリーを利用しての金比羅参り・・・あれから随分と時が流れ、「やっと金刀比羅さんに来れた」と喜んだ父母も・・そして小さかった姪も・・若くして鬼籍にはいりました。

参拝日:2011年6月18日