市原市(いちはらし)は千葉県のほぼ中央に位置する市です。千葉市、茂原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、長生郡長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町に隣接。県内では最も広い市域を有し、市北部には石油化学工業をはじめとする大手企業が多数進出し、コンビナート群を形成。市南部は養老渓谷に代表される水と緑豊かな里山の風景が広がります。さらに2020年1月、約77万年前の地磁気逆転現象が世界中で最もよく観察できる場所として、養老川流域田淵の地層が国際基準となったことにより、注目を集めています。「市の木:イチョウ」「市の花:コスモス」「市の鳥:鶯」を制定。

キャッチフレーズは「ともに輝く 元気なふるさと いちはら」

明治22年(1889)、町村制の施行により、市原郡鶴牧村・五井村・東海村・千種村・八幡町・菊間村・養老村・市西村・市東村・湿津村・海上村が発足。

1891年、五井村が町制を施行、市原郡五井町が発足。鶴牧村が町制を施行、改称し市原郡姉崎町が発足。

1954年、五井町と東海村が合併、二代目五井町が発足。

1955年、五井町と千種村が合併、第三次・五井町が発足。 市東村と湿津村が合併、市原郡市津村が発足。 八幡町と菊間村が合併、市原郡市原町が発足。 養老村と市西村が合併、市原郡三和町が発足。

1956年、市原郡市原町が海上村を編入。

1961年、市津村が町制を施行、市原郡市津町が発足。

1963年、市原町・姉崎町・五井町・市津町・三和町が合併、市原市が発足。

1967年、市原市が市原郡南総町・加茂村を編入

マンホールには「市の鳥:鶯」、上下に「市の木:銀杏、市の花:コスモス」がデザインされています。

中央に「銀杏、周囲に鶯とコスモス」がデザインされたマンホール。

農業集落排水のマンホールには、渓流を泳ぐ「アユ」、周囲に「稲穂」が描かれています

カラーデザインの防火水槽は中央に市章、三分割の中に鶯とコスモス、銀杏が描かれています。(五井駅西口駐輪場の建物の壁際に設置)

昭和38年9月27日制定の市章は「「市」をデザイン化し、和と団結を象徴し併せて産業と文化交通の飛躍発展を表します。」

市章が入った消火栓には、纏を片手に持ち、もう一方の手に消火栓の札を乗せて差し出す、可愛い火消し君がデザインされています。

上水道関連の蓋は「防火水槽・仕切弁・空気弁付き消火栓・消火栓」で、それぞれに市章があります。

他には、旧:千葉県水道局章付きの「仕切弁」と、古い字体の無印制水弁がありました。

市原市マスコットキャラクター『オッサくん』、市の鳥「ウグイス」がモチーフで、頭には市の花「コスモス」が満開。名前の「オッサ」とは、市原の方言で「そうだよ」という意味です。

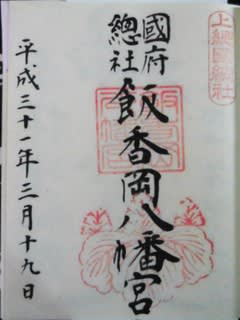

撮影日:2014年5月21日&2019年3月19日

------------------------00----------------------

マンホールカード、頂きました。

2019年12月14日、第11弾として全国63自治体で66種類(累計502自治体605種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「市原市」のマンホールカードは、「上総更級公園 公園センター」でいただけます。

1997年に設置開始されたマンホールには「市の鳥:鶯」「市の木:銀杏、市の花:コスモス」がデザインされています。

「市原市のシンボル(木・花・鳥)として、たくましさと青葉が「緑と太陽のまちづくり」にふさわしい「イチョウ」、一本一本では目立たなくてもまとまれば美しく可憐で強い「コスモス」、一足先に春を告げ、市内全域でその美しい声が聞かれる「ウグイス」を定めています。 マンホール蓋のデザインはこれらのシンボルを用い、助け合いとふれあいを大切にするとともに活気に満ちた新しいまちづくりを表現しており、下水道のイメージを明るくクリーンな印象に変え、親しみを持ってもらうために製作しました。 JR五井駅周辺ほか、市内の一部に設置されていますので是非探索してください。」

------------------------00----------------------

2014年5月の車泊旅では市原町にある「道の駅:あずの里」にて車中泊をさせていただきました。 新鮮なお野菜が一杯の明るい店内は、ついつい居心地良くてお財布も顔も緩みっぱなし😄

車で旅をする私達にとって、こうした施設は、本当にありがたく大切な場所です。

改めて、その折は有難うございました 🙏🙏