亀山市(かめやまし)は三重県北中部に位置する市です。東は鈴鹿市、西は伊賀市、南は津市、北は県を跨いで滋賀県甲賀市に林セル。市内の北西部には鈴鹿山脈が、南西部には布引山地が連なり、市域の半分以上が山林で占められています。江戸時代には伊勢亀山藩の城下町として、また、東海道鈴鹿峠東側の宿場町として栄えてきました。「市の木:杉」「市の花:花菖蒲」を制定。

亀山市田村町に鎮座される「能褒野(のぼの)神社」には、伊吹山で深手を負われて薨去された『日本武尊』が祀られており、亀山駅前に面して一の鳥居が建立されています。

キャッチフレーズは「豊かな自然・悠久の歴史 光ときめく亀山」

1889年(明治22年)、町村制の施行により鈴鹿郡亀山町・槇尾村・昼生村・井田川村・川崎村・野登村が発足。

1908年、鈴鹿郡槇尾村と合併、改めて亀山町が発足。

1954年、鈴鹿郡昼生村・井田川村・川崎村・野登村と合併、亀山市が発足。

1954年、亀山市小田町・和泉町・西富田町・中富田町が鈴鹿市に編入。

1955年、鈴鹿郡神辺村の一部・白川村の一部を編入。

1957年、鈴鹿郡鈴峰村大字原字能褒野を編入。

1958年、安芸郡芸濃町大字楠平尾の一部を編入。

2005年、(旧)亀山市、鈴鹿郡関町が合併、新・亀山市が発足。

マンホールには、「亀山城址」と「市の花・ハナショウブ」がデザインされています。

「亀山城址」の旧東海道観光プレート

亀山城多門櫓

観光協会記念スタンプ「東海道53次46番目の亀山宿」

2005年に合併した旧関町のマンホール、上記に「かめやま」の文字が入りました。

旧関町集排マンホール。「町の鳥:雉」「町の獣:鹿」「町の花:石楠花」、周囲に「町の木:杉」のデザイン。自治体章が亀山市に変わりました。

2005年3月31日制定の市章は「新市の特徴である豊かな自然や歴史文化を守り、さらに高めていく姿を大きな山並みとして表し、曲面(ウェーブ)はときめく都市の限りない発展を意味する。」公式HPより

消火栓

仕切弁

市章付き側溝蓋

昭和29年11月30日制定の旧町章は「「カメ山」を図案化。天、地、人三体の配合は市運の上昇飛躍発展を意味し、全体の円形は円満和合の相を示している。」合併協議会資料より

旧亀山町時代の「止水栓 量水器」。自治体章が残された蓋はどんなものであっても、マンホーラーにとっては貴重です (⌒∇⌒)

駅前で見かけた、ご当地グルメ「亀山みそ焼きうどん」のシンボルキャラクター『かめみちゃん』。御亭主殿とJさんにリクエストされていたのですが、あちこち動き回っているうちにお店から遠~~~~く離れてしまって、食べる機会に恵まれませんでした(^^;)

撮影日:2011年4月10日&2015年9月6日

------------------------00----------------------

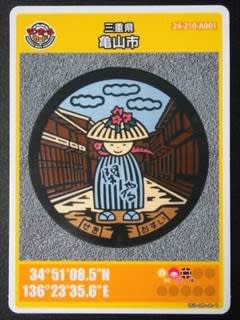

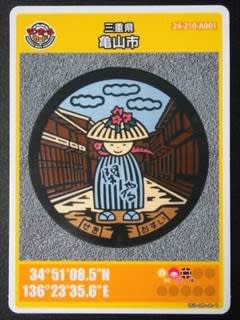

2017年4月3日、第4弾として全国42自治体で50種類(累計151自治体170種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「亀山市」のマンホールカードは、「関まちなみ資料館」でいただけます。

2018年に設置開始されたマンホールには「関宿」と「アスレ君」がデザインされています。

「東海道五十三次の江戸から数えて四十七番目の宿場町として、参勤交代や伊勢参りの人々でにぎわった関宿。 そのまちなみを背景に、お地蔵さんと旅人をモチーフにして生まれた旧関町のイメージキャラクター「アスレ」を描いたデザイン蓋です。 アスレの肩にとまっているのはキジ、笠につけているのはシャクナゲの花です。 現在、旧東海道の宿場町のほとんどが旧態をとどめない中、関宿には江戸時代から明治時代にかけて建てられた古い町屋が200棟以上が残り、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 往時の宿場の雰囲気を味わいながら、マンホールめぐりをお楽しみください。」

訪問日:2017年12月14日