旧熊毛郡熊毛町(くまげちょう)は山口県の東部に位置した町です。徳山・下松・光市に隣接し、周南工業地域まで至近な距離にあるため自然環境豊かな田園住宅都市として発展してきました。

町名は、古書「和名抄」にこの地方をよんで「久米計」とあり、また「久万毛」「久万介」とも訓しています。元来「熊」は「奠(てん)」とも書き、神前に物を供える意味。「毛」は稲穂を表します。防長米の中では特に熊毛米が優秀だったとされ、古来酒造米は「熊毛米」に限られた時代もあり、勝間・高水・三丘・八代の4か村は優秀な米の産地として知られてきました。それらの理由から「熊毛」の名は新しい町にもっとも相応しいという理由で命名。「町の木:モッコク」「町の花:ヒロハドウダンツツジ」を制定。

旧キャッチフレーズは「ツルと温泉のまち」。左隅には、熊毛町の特産品を両手に抱えたイメージキャラクター、ナベヅルの『クレラン』。

明治22年(1889)、町村制の施行により熊毛郡三丘村・高水村・勝間村・八代村が発足。

1949年、高水村大字原の一部が勝間村に編入。

1956年、三丘村・高水村・勝間村・八代村が合併、熊毛郡熊毛町が発足

2003年、熊毛町が徳山市・新南陽市・都濃郡鹿野町と合併して周南市が発足

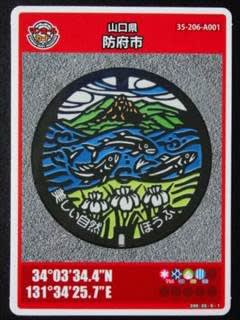

マンホールには町章を中心に、八代地区に飛来する「ナベヅル」がデザインされています。

道の駅ソレーネ周南の観光案内にあった「ナベヅル」

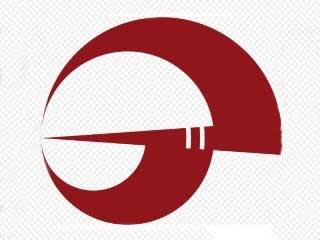

1963年10月16日制定の町章は「熊毛町の「く」と「マ」を組み合わせ、特別天然記念物「ツル」にかたどり、まちの発展と繁栄をあらわしています。」旧公式HPより

熊毛総合支所内に展示されていた「徳山ボートレース」のボート&レーサー。競技場までは徒歩三時間強の距離、何らかの関係があるのだろうと思いますが、何故ここにあるのかは不明。・・・ん??何か場違いなのが一人😆

庁舎内に保存展示されていた「ナベヅルの剥製」。鶴は白・・という固定イメージが、見事に覆った瞬間です😲。

周南市高水原にある「岩徳線:高水駅」に、ナベヅルのモニュメントがあるという事でやって来ました。「おいでませ つるの里」。え?!これだけ??🤔、え?!黒くない??🤔

徳山方面行のホームには「ナベヅルの剥製」が大切に保管されています。飛来地の八代地区には「野鶴監視所」もあるようですが、時間とこの先の予定を考慮して見送りにしました。

撮影日:2015年11月16日