旧西春日井郡西枇杷島町(にしびわじまちょう)は愛知県名古屋市の北西に位置した町です。江戸時代、名古屋城と清洲城を結ぶ街道には、江戸の神田・大阪の天満と並び日本三大市場と呼ばれた「下小田井の市」があり、近世に至るまで問屋街として栄えてきました。江戸末期に編纂された「尾張名所図会」から起こされた「下小田井の市」をモチーフにした「にしび夢だいこん」に往時の賑わいが偲ばれます。「町の木:クスノキ」「町の花:サツキ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により西春日井郡西枇杷島町が発足。

2005年、西春日井郡清洲町・新川町との新設合併により、清須市が発足。清須市西枇杷島町となりました。

マンホールは、当時の町章を中央に配した規格蓋が一枚のみ・・と、かなり不本意な結果(-"-)

昭和44年(1969)10月1日制定の町章は「頭文字である「に」を、大空に飛び交う翼に表した。」

------------------------00----------------------

旧西春日井郡新川町(しんかわちょう)は愛知県西部に位置し、東海地方最大の弥生集落「朝日遺跡」や、「尾張名所図会」にも登場する「尾張星の宮」などで知られた町です。「町の木:月桂樹」「町の花:サツキ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、西春日井郡須ヶ口村・西堀江村・寺野村・阿原村・新川村が発足。

1890年、新川村が町制を施行、西春日井郡新川町となる。

1900年、須ヶ口村・西堀江村が合併、西春日井郡桃栄町が発足。

1906年、西春日井郡新川町・桃栄町・寺野村・阿原村が新設合併し、改めて新川町が発足。

2005年、西春日井郡西枇杷島町・清洲町と合併、清須市となりました。

マンホールには周囲に「町の木:月桂樹」、「町の花:サツキ」。町章と新川の流れ、二羽の「カワセミ」がデザインされています。

昭和39年(1964)10月1日制定の町章は「「しん」を、新川町の地形に図案化した。」

------------------------00----------------------

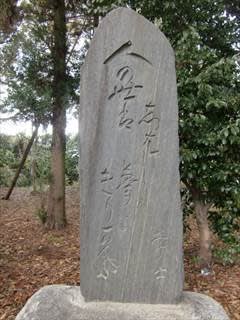

旧西春日井郡春日町(はるひちょう)は愛知県西部、尾張地方の北部に位置した町です。濃尾平野の中部にあり、日本で一番小さい面積の町、また愛知県一面積が小さい自治体として知られていました。尾張大根を代表する「宮重大根」の発祥地として、落合宮重地区には「宮重大根発祥之地碑」が建立されています。「町の木:黒松」「町の花:桜」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により西春日井郡下之郷村・落合村が発足。

1906年、下之郷村、落合村が合併し、西春日井郡春日村となる。

1990年、春日村が町制を施行。 西春日井郡春日町となる。

2009年、隣接する清須市に編入される。

マンホールには「五条川の桜並木」、宮重地区が発祥とされる「宮重大根」、マスコットの「宮重ダイちゃん」がデザインされています。

昭和48年(1973)1月1日制定の町章は「「はるひ」の頭文字「は」を図案化した。」

撮影日:2011年4月24日