金沢市寺中町に鎮座される「大野湊(おおのみなと)神社」。御祭神は『護国八幡大神、猿田彦大神、天照坐皇大神』。

由緒「当社の起源は、聖武天皇神亀4年(727)猿田彦大神を、既に鎮座されていた神明社(祭神・天照大神)の傍に勧請したのが始まりといわれている。この神明社の創設は不詳であるが、あらたに猿田彦大神を天照大神と合祀されてより、この社を大野郷(旧宮腰・現金石町)の湊の守護神として、大野湊神社と称されるようになった。後深草天皇建長4年(1252)社殿炎上により、東八丁をへだてた離宮八幡宮(現在地)に奉遷され今日に至る。加賀藩主前田利家公は任国の際、本陣となった当社の荒廃を憂い、宮腰をはじめ十五ケ村にその総社として祭資を供進させて社殿を再興。三代前田利常公は、寛永16年(1639)社殿を造営、歴代藩主の崇敬きわめて篤く加賀藩五社の筆頭の位置にあった。」石川県神社庁HPより

隋神門

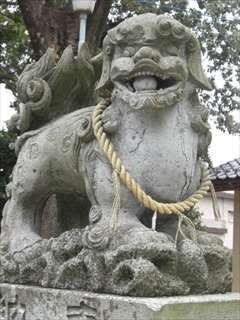

隋神門の左右より神域を守護されるのは『石匠・東田兄弟謹刻』昭和5年建立の浪花狛犬さん一対。鼻の下に蓄えた髭が「それでいいのだ~」のバカボンパパに似ていると思ったのは私だけかな(笑)

御神紋は「三つ盛州浜に波」。神社の御神紋は結構数多く見ましたが、この御神紋は私には珍しいです。

木漏れ日の中の拝殿

前田家三代藩主の利常公が寛永十六年(1639)に再興した、県指定文化財の三本殿 (佐那武社、八幡社、人明社)

八幡社本殿前より神域を守護されるのは、建立年代不明の「はじめ狛犬」さん一対。遠目からの一方向だけなので残念ながら全体の画像は入手できません。

拝殿前の木陰より境内神域を守護されるのは、建立年代不明の出雲構え狛犬さん一対。何時頃の奉納なのか・・長い年月が、固かったはずの石の体から、毛並みも表情も削り取ってしまったようで切なくもあり、またそれ以上に、それでもこうして大切にされている事に安堵を覚えます。

鳥居の奥に境内社「西宮社」。御祭神は『事代主神』

社殿前より神域を守護されているのは、明治39年4月建立で丹後系構えタイプの狛犬さん一対。独特のいかつい顔つきにアーモンド型の目、何処でお見掛けしてもぶれない顔立ちは懐かしささえ感じる(笑)。

「西宮社」拝殿の左右より神域を守護される小さな狛犬さん一対。

福井県でよく見られる笏谷石の狛犬さんで、独特の風貌から愛好家には「ダースベーダー型」、もしくは「スフィンクス型」とも呼ばれています。

境内末社「白山社」。御祭神は『伊邪那岐命、少彦名命、天満宮』

社殿の左右より神域を守護されるのは、元和8年(1622)7月吉日建立生まれの笏谷石製のかむろ狛犬さん一対。こちらは躊躇なく「スフィンクス型」(笑)

さらに拝殿の前より神域を守護されるのは、明治32年9月吉日建立の西宮社と同じ丹後系構えタイプの狛犬さん一対。残念ながら吽形さんは石の塊となっていますがそれでもきちんと守護の任を果たしておいでです。

入母屋造、浅瓦葺、平入りの建物は、寛文3年(1663)の建立の「旧拝殿」で市指定文化財。正面中央には向拝一間をつけ、正面及び側面に縁が廻らされています。横に三殿が並ぶ本殿の規模に合わせて横長に造られた建物で、昭和10年(1935)に現在の拝殿の前方に移築されました。

旧拝殿内には巾15メートルの大絵馬「源平盛衰記」が架けられていますが、さすがに外から隙間を覗くだけなので、絵物語としての印象は漠然としたものになりました。

境内の一画に置かれた神馬舎には真っ白な御神馬。金色に輝く目を見返していると、ふいに微笑まれたような不思議な感覚に(〃∇〃)

絵馬殿には大野湊の鎮守らしく、絵馬と共に沢山の大碇が奉納されています。

鏝絵の絵馬の題材は「俵藤太(藤原秀郷)の百足退治」。滋賀県大津の瀬田唐橋に現れた大蛇(竜王)に頼まれ、三上山に住む百足を成敗する話は武勇の誉れとして様々な場所で登場します。

絵馬堂横に建立された句碑。俳人・医師・文学者であった『月明氏(本名・蔵尚太郎)』【 梅が香や 神のこころの たゞ素直 】

能舞台右横の句碑。俳人・画家であった『清水九璋氏(本名圭太郎)』【 義経が 一夜とまりの 宮さくら 】

拝殿の左前にある御神木、空のようになっていますがそれでもしっかりと緑の葉を茂らせています。「敬神崇祖」と刻まれた奉納玉。「神、祖先を崇敬せよ」との意味が篭められています。

金沢市無形民俗文化財に指定されている「神事能」が描かれた絵馬。

神橋と御神門

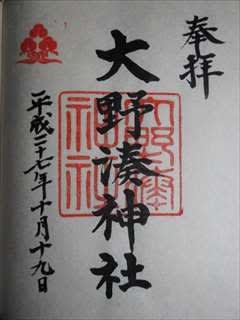

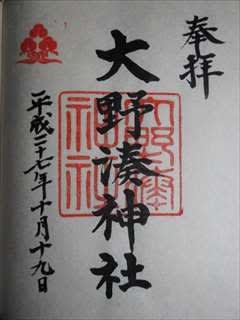

参拝日:2011年10月14日&2015年10月19日