一条天皇の御代、丹波の国・大江山に『酒呑童子』という鬼人が立て籠もり、都に出ては女人を攫い、悪行を重ねておりました。この事態を重く見られた帝は、『源頼光』に鬼人退治の勅命を下します。『頼光』と四天王の一行は「石清水八幡・住吉明神・熊野権現」の三社に詣で、大江山へと向います。

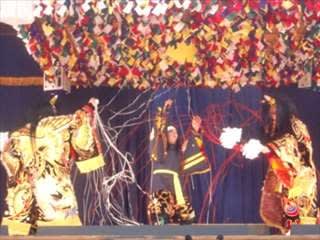

2013年7月6日「安芸高田神楽特別公演」、「上河内神楽団(安芸高田市)」による【大江山】。

舞台の袖には、山伏に化けて大江山に向う『頼光』と四天王(の内の二人)が登場。

大江山へと急ぐ三人の前に、八幡・住吉・熊野の祭神よりの使いと名乗る老人が現れ、鬼を倒す為の「神変鬼毒酒」を授けます。

三社の神の加護を受けて更に山奥へと旅を続ける一行は、途中で悲しい歌を歌う美しい姫に出会います。

【寂しさに 父の名を呼び 母呼べど 松風ばかり 都恋しや】

姫の名は、先に鬼に攫われた花園中納言の娘で『紅葉姫』。山伏姿に身を変えた一行は、姫の案内で鬼の棲家に向い、言葉巧みに鬼に取り入ります。

山伏の一行が都の土産にと差し出したのは、鬼が飲むと「飛行自在」の力が失せてしまうという「神変鬼毒酒」。そんなこととは露知らず、すっかりご機嫌で杯を重ねる『酒呑童子』とその仲間・・・・

おだてられ勧められるままに杯を重ね、すっかり酔いつぶれた頃合を見はからって鬼たちの岩屋を襲う頼光たち。騙されたと知った時は既に「毒酒」によって妖術は封じられ、もはや素で戦うのみの鬼たち。

こうして激しい戦いが繰り広げられた後、最後は『頼光』たちによって、見事討ち果たされてしまいました。

------------------------00----------------------

2013年7月7日「安芸高田神楽特別公演」、「原田神楽団(安芸高田市)」による【大江山】。

ここは京の都。美しい姫に目をつけた鬼たちが、妖術を使って姫を拉致し大江山へと連れ帰る場面から物語は始まります。

美しい姫をかどわかし、老婆に化けては人を捕り食らうなど、都の人々を恐怖に陥れる鬼たちの悪行に心を痛めた朝廷は、『源頼光』に大江山の鬼を退治せよとの勅命を下します。

中央のポジションがおそらく頼光殿。宝塚ばりの美形に思わず😍

山伏の姿に変装した一行は、奥山深くの川辺で、悲しい声で都の父母を慕って歌う、美しい紅葉姫に出会います。神楽に限った事ではありませんが、男性が女性の役をする時、声だけはカモフラージュのしようがないのですが、この方(上野さん)の歌声は吹替かと思ったほどに美しいソプラノ。帰宅後に速攻ググってお名前を調べました😊

話が脱線しましたが、紅葉姫に、きっと助け出すと約束した『頼光』とその一行。早速山伏に変装して鬼の棲家に乗り込み、押し問答の末、ついに一夜の宿を借りることに成功。宿のお礼にと都の酒を献上します。

まさかこれが「鬼」だけに毒の効果を持つ酒とも知らず、旨い!旨い!と喜んで杯を重ねる鬼たち。まぁ、飲むわ、飲むわ😆。すっかりいい気分で酔っぱらって、眠りこけてしまいました。

そうして鬼たちがすっかり酔いつぶれて眠り込んだ頃、こっそりと鬼の岩屋に忍び込む『頼光』一行。

すかさず正体を現し鬼たちの寝込みを襲う頼光一行。と言ってもいきなり無言で切りつけるような卑怯な真似はせず😄、堂々と名を名乗ったうえでの「勝負~!!勝負~~~~」

しかし悔しいかな、すでに毒酒によって妖術は封じられ、酔った体は思うように動きません。罠に気付いてビックリ仰天(に見える)の鬼の表情がものすごお~~くツボ😆

あっという間に手下どもは成敗されて、気が付けば酒呑童子ただ一人。ものすご~~~く頑張って戦ったのですが、誰かの歌の文句ではないですが「正義は勝つ」のです😊

見事大江山の鬼を退治した頼光一行。神の加護に感謝し、華麗な喜びの舞で互いの無事を祝いあいます。

------------------------00----------------------

最後は2013年12月8日「千代田開発センター開催:月一の舞い」、「梶谷神楽団(安芸高田市)」による【大江山】

舞台に登場した「三社神の使い」と『源頼光』一行、「梶谷神楽団」では、神方は化粧なしの素顔です。

帝の命で鬼退治に出向く一行は、途中で八幡神より、鬼が飲むと飛行自在の力が失せ、善人が飲めば良薬となる「神変鬼毒酒」を授かります。

奥深い山の中で道に迷いかけた一行、きこりの『栗の木又二郎』さんに出会い、道案内を頼みます。

この『栗の木又二郎』さんが、何ともすっ惚けて、ひょうきんで、会場は笑いの渦。

真面目な顔で又二郎さんの相手をする『源頼光』。必死に笑をかみ殺しているのが、またおかしくて😅

川を越え、崖を登り『栗の木又二郎』さんのやる通り、無茶ぶりな要望にも真面目に応える頼光さん一行。やっと鬼の棲家に近づきましたが、そこで鬼の言いつけで、川で洗濯をする美しい姫に出会います。この姫こそ鬼に攫われた、花園中納言の娘『紅葉姫』。怯える姫に「必ず救い出す」と約束し、鬼の下に案内させます。

怪しい山伏と疑われつつも、持ち前の臨機でその場を取り繕う頼光。長い押し問答の末、やっと疑いを解く『酒呑童子』。土産の酒に気を良くし、何時しか身の上を語るまでになります。

自分だって好んで鬼になったわけではない。生まれ出たとき既に鬼であった身、口にふくんだ母の乳房を食い千切ったとて、その事を誰が責められると・・この鬼の述懐は初めて聞くものでしたが、思わず鬼の境遇に同情し、この後の展開に・・チクリと胸の痛みを覚えました。

しこたま飲んだ酒に良い、すっかり油断をして寝込んだ『酒呑童子』。そこへ忍び込む『頼光』たち。

信頼して招きいれたのに・・人間はやっぱり嘘つきばかりだ!!。信じた者に裏切られる・・・・鬼の怒りは激しいものでした。

しかし毒酒の廻った体では思うように動くこともできず、戦いの結果は火を見るよりも明らか。

そして・・酒呑童子は頼光たちの振り下ろす刃に討たれ「鬼に横道(おうどう)なきものを!」と叫んで絶命します。横道とは、「人の道に背く。正しくない事。邪道。不正と知りながらそれをする事。」とあります。

基本的に人間界の善悪を基準として生きていない鬼にとって、こんなだまし討ちは卑怯なことで、また、自分たちと暮らす『紅葉姫』が都を恋しがって逃げ出したいと思っているなどと思いもせず・・・・鬼たちの生き様は鬼界の道に背くものではなかったのかもしれません。でもね・・・やっぱりよそ様の娘をさらったり、人を捕って喰う事は、人間界では許されない悪行。ゆえに鬼と人とはどうしたって共存できないのです。

------------------------00----------------------

福知山市大江町仏性寺にある「鬼の交流博物館」の敷地内には、大江山の鬼退治に来た山伏姿の頼光主従のモニュメントがあります。神楽に登場する頼光さんたちと比べるとかなり地味な拵えです。が、神楽の世界では、山伏であろうと、鬼であろうとキンキラキンの衣装でないとダメなのです😄

年末から始まった神楽三昧、結局書き終えてみたら今日は一月十八日👀 取捨選択ができない性格なので、薄々は覚悟していたのですが・・でもまぁ、この先神楽見物に行ける当てもなくなった事だし・・気分的には「書ききった感」があります😄

2022年一月十八日