三重県桑名市本町に鎮座される「桑名宗社」。「春日さん」の通称でしられ、桑名の総鎮守社として篤く崇敬されています。 「桑名神社」「中臣神社」の両社から成り、ともに延喜式神名帳の伊勢国桑名郡に記載される式内社。

境内入り口、片町通に面して立つ日本随一の「青銅鳥居」は、寛文7年(1667)に桑名城主『松平定重』が寄進。 慶長金250両(168.75 万円)を費し、鋳物師『辻内種次』に命じて建立させたもので、県有形文化財の指定。

「桑名神社」御祭神は『天津彦根命(あまつひこねのみこと)・天久々斯比乃命(あめのくぐしびのみこと)=桑名首の祖神』。「中臣神社」御祭神は、伊勢国造の祖神『天日別命(あめのひわけのみこと)』。相殿に『建御雷神、斎主命、天兒屋根命、比賣神』の「春日四柱神」を祀ります。

社伝に【当初は旧桑部村に「桑名神社」があり、景行天皇40年から45年にかけて宮町、宝殿町と遷座し、現在の本町に鎮まったという。また、「中臣神社」は神護景雲3年(769)、旧上野村の「山上」に創祀。その後、正応2年(1289)に「桑名神社」の境内に遷座。永仁4年(1296)に『春日神四柱』を勧請し、「春日大明神」と呼ばれるようになった。】

天保4年(1833)、『松平定永』によって寄進された三間一戸・重層入母屋造りの楼門。 正面に左大臣・右大臣、裏側に金剛力士像が安置され、その美しさは日本一と謳われていましたが、昭和20年の空襲により焼失。1995年の七百年祭記念事業において、半世紀ぶりに再建されました。

楼門内より神域を守護される「左大臣」。

「右大臣」。桑名の彫り師『森西鶴』氏・作

境内側から見た楼門の垂れ幕は、「桑名石取祭の祭車行事」のユネスコ登録を祝したもの。「石取御神事」は「山・鉾・屋台行事」を構成する祭りの一つで、天下の奇祭としても有名です。

楼門から真っ直ぐ、石灯籠に護られるように拝殿へと至る参道。

向かって「左中臣神社」、御神紋は「上り藤に大」。右に「桑名神社」、御神紋は「上り藤に三」。両社の御神紋は「上り藤に大三」が使われます。

参道左右より神域を守護されるのは、天保三年(1832)壬辰初夏建立の浪花型と呼ばれる狛犬さん一対。吽形さんは頭に角を。阿形さんの大口をあけたお顔は何とも人懐こい。

境内社「皇大神宮御分霊社」。明治40年に「泡州崎八幡神社」「北市場八幡神社・及境内社」を合祀。

明治九年に神宮司庁より、特別に御分霊を受ける許可を頂いた全国で唯一の神社です。

摂社「桑名東照宮」。御祭神は『東照大権現(徳川家康)』。

元和3年(1617)に千姫により東照宮を勧請。「徳川家康座像(市指定文化財)」が祀られます。

境内社「住吉神社」。明治40年に無格社(公の資格をもたない神社)一社、境内社二社を合祀し祀られました。

境内社「伊奈利社(稲荷社)」、御祭神は「正一位春日稲荷大明神」。文政8年(1825)に伏見稲荷大社から勧請。明治40年に無格社一社、境内社一社を合祀して祀られました。

境内社「母山(もやま)神社」。御祭神は『火之迦具土神』、火伏せの神として知られます。

岐阜県揖斐川町春日より、1990年8月奉納された「さざれ石」。

2007年3月に「桑名石取祭の祭車行事」として「国指定重要無形民俗文化財」に指定された「桑名石取祭」。江戸時代初期に始まったものといわれ、桑名城下の町人や藩士が楽しみにしていた初夏の祭りです。祭車総数43台。全国的に見ても単一の神社、一神事でこれほどの山車が一堂に会する祭りは非常に珍しく、また、試楽日午前零時に一斉に「叩き出し」が行われるその瞬間の音はまさに轟音で、「日本一やかましい祭り」と言われる所以です。43台の祭車の内、堤原町の祭車には『神功皇后』が飾られているそうで、それを詠んだ句碑が奉納されています。

【 山車統(す)べて 鎧皇后 立ち給う 】山口誓子

【 山車の灯に 夜は紅顔の 皇后よ 】 二川のぼる

「桑名間遠社」を宰した美濃派の俳人『千葉兎月』の句碑。句碑の内容は読み取れず・・

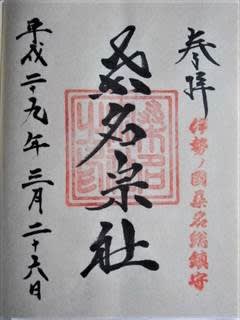

参拝日:2017年3月26日